令和6年(2024年)沖縄遺骨収集奉仕活動

- 2月14日(水)糸満市役所、戦没者遺骨収集情報センターご挨拶

- 2月15日(木)久しぶり参加の田中さんを交え大渡方面の海岸線で調査・遺骨収集

- 2月16日(金)これまで誰も調査していないフィッシャー(岩の裂け目)を発見!!

- 2月17日(土)慰霊巡拝 第49回金光教沖縄遺骨収集奉仕参加

- 2月18日(日)慰霊巡拝 第49回金光教沖縄遺骨収集奉仕参加

- 2月19日(月)これまで誰も調査していないフィッシャーの発掘作業開始

- 2月20日(火)これまで誰も調査していないフィッシャーの発掘作業継続

- 2月21日(水)フィッシャー内から完全一体のご遺骨発見 収容を開始!

- 2月22日(木)収容作業の継続(慌てず慎重に作業を進める)

- 2月23日(金)完全一体のご遺骨収容作業が完了しました!

- 2月24日(土)金光教那覇教会教師による現地ミニ慰霊祭催行

- 2月25日(日)来年の作業場所捜し(摩文仁の未踏の地域を彷徨する)

※金光教那覇教会による遺骨収集は本年の第49回で終了しました

サイト管理人は第10回から参加させて頂きました。衷心より御礼申し上げます

2月25日(日) 来年の作業場所捜し(摩文仁の未踏の地域を彷徨する)

今日の天気予報は「曇り」です。予想最高気温19度、降水確率は40%、40%ですから、雨が少し心配ですね。今日は表題の通り、最終日なので来年の作業場所捜しでジャングル内に入ります。ジャングル内では可能な限り未踏の場所を歩くようにしています。と言いつつ、摩文仁海岸線の主立った場所は、ほとんど全て歩き尽くしているので未踏の地は少ないのが実情です。しかしながら、ジャングル内は10mも離れたら道に迷い同じ場所には出られない事も多いですから、その意味ではどの場所を歩いてもエキサイティングな体験となっています。さて今日も無事に帰還出来るでしょうか。(^o^)

本日朝の慰霊巡拝では那覇市内にある、「波上宮」、「殉職警察職員慰霊之碑」、「高野山真言宗護国寺」、「沖縄県護国神社」、「琉球八社沖(おきの)宮」、「世持(よもち)神社」を訪ねました。

朝一番に目指すは「波上宮」です。県道47号線から一の鳥居を見ています。「波上宮」は、那覇市の国道331号線上の「泉崎」と言う交差点から県道47号線「久米大通り」に入り、凡そ800m進むとご覧の風景となります。道路右側に焦茶色の鳥居が見えてきます。鳥居に向けて車を走らせると進入路と駐車場も併せて見えてきますので、ゆっくり進んで下さい。既に駐車場の白ラインが見えていますよね。駐車台数は十台ぐらいかな。

波上宮一ノ鳥居の鳥居の色調を見て、あれっ何処かで見たことがあるような‥‥。と、しばし考えたら思い出しました。靖国神社の巨大な一ノ鳥居と同じ色調だったのです。そこで調べましたら、鳥居もやはり木材不足と安全性確保の観点から、近年は耐候性錆安定化処理が為された鋼板で鳥居が作られるケースが増えていると言います。これらの耐候性鋼板の最大の特徴は、鋼の表面に強固な錆層を形成する事にあるようです。一般的なイメージとして鉄に錆は大敵みたいな関係にあると思っていましたが、その逆を行って錆を利用すると言う訳なのですね。この錆層が一種の塗装と同じ効果を発揮して、鋼板の腐食を防ぎ、年月の経過と共に美しい黒褐色へと変化していくのだそうです。因みに、最新技術の耐候性鋼で作られた靖国神社の第一鳥居は、耐用年数が1200年と言うのにも驚きです。知りませんでした~。

波上宮一ノ鳥居の右側にありました。

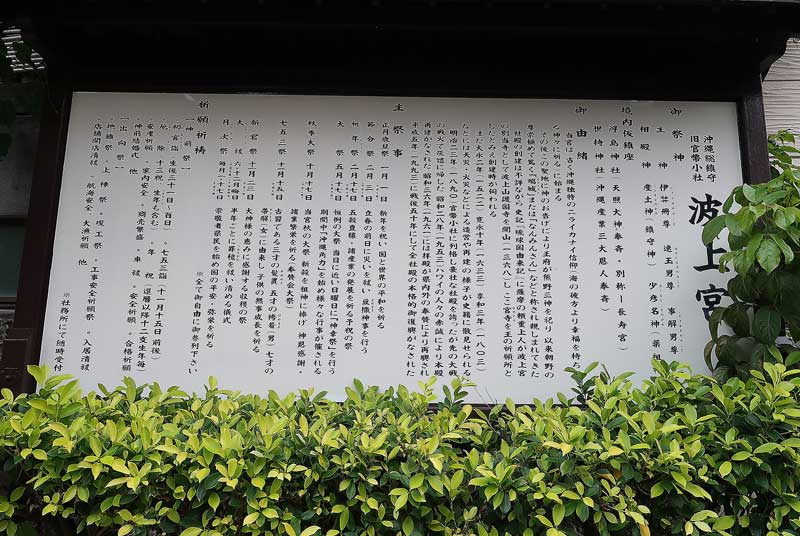

「波上宮」の由緒などが書かれている掲示板です。

「波上宮」の「二の鳥居」です。最初の鳥居は50メートルほど坂道を下った場所にあります。因みに、駐車台数は多くないのですが多分20台ぐらい駐車可能です。また近隣には有料駐車場もあると聞いています。

手水舎には、龍の口から水が流れていました。龍が用いられるのは、龍が水を司る神様として崇められていた事が由来とされているようです。柄杓は置かれていませんでした。

午前9時を過ぎた頃到着しましたが、職員さんが清掃作業していました。

沖縄独特の赤瓦建築様式が印象的な社が見えてきましたね。沖縄戦では鳥居を残して全てが消失してしまったようです。そして戦後は昭和27年から28年に掛けて、ハワイ移民の寄進などにより本殿と社務所を再建、そして昭和36年(1961年)には拝殿が再建されました。また昭和62年(1987年)旧社務所並びに参集所を撤去し、新しい社務所が新築され、現在の姿と同じ波上宮が整ったようです。

波上宮の背後にある波の上ビーチという海岸から見ると良く解るのですが、波上宮の奥津城は大きな岩の上に鎮座するという、極めて神秘的な雰囲気を醸し出しているのが印象的です。ちなみに波上宮は「なんみんさん」「ナンミン」などの名で親しまれ、お正月や節分、また5月17日の例大祭などは終日多くの参拝者で賑わうそうですね。また向かいの波之上臨港道路まで登ると、今度は海側から絶景の波上宮を眺めることができますので、時間に余裕のある方は回ってみてください。

「波上宮」

「波上宮」です。正式名称は「旧官幣小社沖縄総鎮守波上宮」と呼ぶようです。「当宮は、古く沖縄独特のニライカナイ信仰(海の彼方より幸福を持ち来る神々に祈る)に始まる。その後この聖地に…」と書かれていることから、創建はかなり古そうですね。 波上宮は、琉球八社の筆頭だそうです。琉球八社とは、明治以前琉球国府から特別の扱いを受けた八つの官社で、波上宮・沖宮・識名宮・普天満宮・末吉宮・八幡宮・天久宮・金武宮を指すそうです。まだ波上宮しか参拝していませんが、機会を見て全神社に参拝したいですね。 また波上宮は沖縄県のパワースポット三選にも選ばれているのは良く知られていますね。特に恋愛系のパワースポットとして有名です。良縁結びのご利益もあるそうですよ。そして波上宮で神前結婚式を上げられます。実際に以前参拝に訪れた際には、祭壇の前での神前結婚式が執り行われていまして、しばし時間を忘れて見学した事もありました。(^o^)

立派な社殿ですね~。(^o^)

拝殿から見る本殿と境内の様子です。本殿も沖縄風と言いましょうか印象深いです。本殿の全体像は見えにくい状況ですね。いずれにしても、清浄な空気感が漂い、古のニライカナイ信仰(海の彼方より幸福を持ち来る神々に祈る)を今に伝えている気がする気が伝わって来るようです。(^o^)

本殿を更にアップして撮影してみました。

《過去の写真ご紹介》

【平成26年(2014年)7月5日の写真】

拝殿から見ています。偶然なのですが、本殿内では結婚の儀が執り行われていました。白無垢の和装に身を包み、特に女性は神聖な雰囲気です。しばし立ったまま拝見させて頂きましたが、とても厳粛で良い雰囲気でした~。予期せずして神前結婚の場に遭遇しましたが、奥ゆかしい日本の伝統を感じる事が出来て、神式も味わい深いなと感慨を新たにしましたね。

新郎新婦そして巫女さんの後ろ姿を見ながら、これまで31年間一度も参拝に訪れなかったことを詫び、金光教による沖縄遺骨収集の目標完遂が為されますように、また全ての沖縄戦戦没者の鎮魂を祈願すると共に、明日の慰霊祭が無事に執り行われますように、そして私達夫婦が冬の間だけ沖縄に移住出来ますように…。などと沢山の御願いして参りました。(^o^)

過去の写真掲載はここまでです。

膝をついてご祈念されている方が居られました。お祈りが叶うと良いですね。(^o^)

陶器製のシーサーがありました。尻尾を立て、対になって口を阿吽にしている「狛犬」と「獅子」が、社殿を護るかのように参拝者と正対する形で鎮座していますよね。この像は左側にあり、口が閉じている事から「狛犬」でしょうかね。沖縄らしい姿、色合いで制作されています。この狛犬は、沖縄のシーサー作りの名人、故「島常賀」さんの作品です。島常賀さんの狛犬作品は、海洋博記念公園、空港や博物館 等に飾られたり、記念切手の図柄にも使用されているそうですよ。(^o^)

こちらは右側にある像で、口が開いている事から「獅子」でしょうかね。

波上宮本殿の左側に二つの小さな社がありました。案内板には左側の社が「世持神社(旧郷社)仮宮」、そして右側の社が「浮島神社(旧県社)仮宮」と書かれています。

まずは左側の「世持神社(旧郷社)仮宮」から見ていきます。まず目に入ったのが、立札の由緒書きが新調されましたね。その立札の由緒書きには、「沖縄を救い繁栄をもたらした三恩人を沖縄救祖と仰ぎ昭和十二年に祀る(創建)以来世直しと殖産振興の神社として広く崇敬さる」と記されています。

世持神社とは昭和12年(1937年)に創建され、社名の「世持」は「豊かなる御世、平和なる御世を支え持つ」を意味する沖縄古語であるとの事です。奥武山公園にあった世持神社は沖縄戦で社は燃えましたが、戦火を逃れたご神体は戦後沖縄総鎮守の波上宮に預けられました。戦後那覇市は奥武山公園内に社を再建することを決めており、社殿は奥武山、神体は波上宮にあるという状態になっているようです。

読めますね。

次に右側の「浮島神社(旧県社)仮宮」です。立札の由緒書きには、「宝徳3年、尚金福王時代、国相懐機が長虹堤の築堤に当り二夜三昼祈願し、神助により完成。天照大神に奉じて長寿宮奉称、朝野の尊崇をあつむ」と記されています。

それでは浮島神社の本宮は何処にあるのか! ネットで調べてもよく解りません。(^_^;) 戦前長寿宮であった社名を浮島神社に改めましたが、戦後に長寿宮の祭神・天照大神を祀ることになりましたが、浮島神社は借地問題で立ち退きを迫られ、波上宮へ移転する羽目になりまして、仮宮のまま現在に至っているようです。因みに大昔の那覇は浮島であったようです。首里とは「長虹堤」という海中道路で結ばれていたようなのです。那覇が浮島だったというのは驚きですよね。「長虹堤」で検索してみてください。いろんな画像が出てきますよ。(^o^)

読めますね。

明治天皇の銅像ですね。この銅像は、昭和43年(1968年)に挙行された明治百年記念行事や、昭和47年(1972年)5月15日の沖縄の施政権返還などの関わりのなかで、主に沖縄の施政権返還が確定した昭和45年10月に建立されました。27年間も続いた米軍施政権下で、人権が抑圧され不平等な境遇に置かれた沖縄県民にとって日本復帰は悲願でした。この明治天皇銅像は、沖縄県民のその期待を一身に集めて建立されたものです。しかしながら、米軍基地をそのままにした本土復帰が、果たして沖縄に幸いをもたらしたのか‥‥。

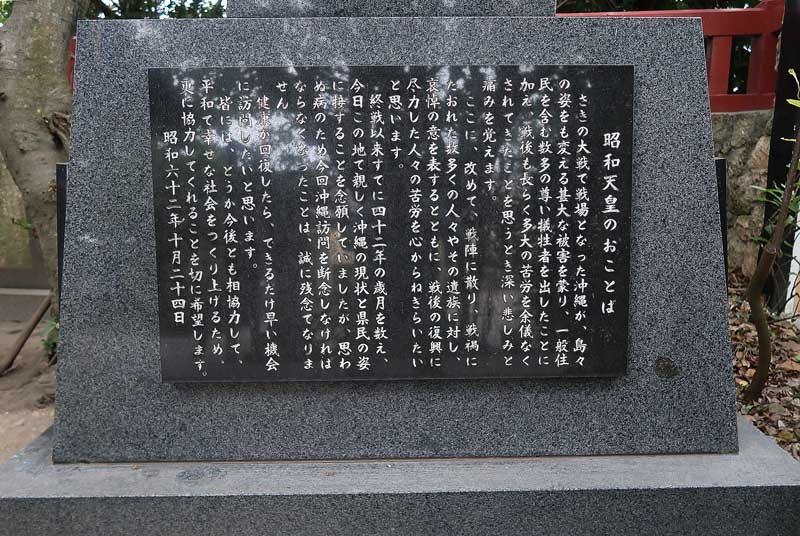

「昭和天皇のことば碑」です。

思はざる病となりぬ沖縄をたづねて果さむつとめありしを

昭和天皇の最後の願いは、全国巡幸で唯一残された沖縄訪問でした。昭和62年は秋に沖縄で国体が開催される年でしたから、国体1巡目の最後となる沖縄国体出席でその機会をようやく得たのです。昭和天皇の初の沖縄訪問実現に向け宮内庁では水面下での準備が着々と進められていました。昭和天皇もまた4月の誕生日の会見で、「念願の沖縄訪問が実現することになったならば、戦没者の霊を慰め、長年の県民の苦労をねぎらいたい」と訪問への希望を述べられていました。しかしながら9月に入り昭和天皇は体調を崩してしまい、沖縄訪問一ヶ月前に腸の手術をする流れとなり、昭和天皇の沖縄初訪問はついに実現しませんでした。冒頭の詩は、昭和天皇の沖縄訪問中止を発表した際の心情を詠まれたものです。

碑文ですね。テキストに起こしましたからご覧下さいませ。(^o^)

【碑文】

※この碑文はご名代として訪問された皇太子ご夫妻が、天皇のお言葉として代読されたものです。

昭和天皇のお言葉

さきの大戦で戦場となった沖縄が、島々の姿をも変える甚大な被害を蒙り、一般住民を含む数多の尊い犠牲者を出したことに加え、戦後も長らく多大の苦労を余儀なくされてきたことを思うとき深い悲しみと痛みを覚えます。

ここに、改めて、戦陣に散り、戦禍にたおれた数多くの人々やその遺族に対し、哀悼の意を表するとともに、戦後の復興に尽力した人々の苦労を心からねぎらいたいと思います。

終戦以来すでに四十二年の歳月を数え、今日この地で親しく沖縄の現状と県民の姿に接することを念願していましたが、思わぬ病のため今回沖縄訪問を断念しなければならなくなったことは、誠に残念でなりません。

健康が回復したら、できるだけ早い機会に訪問したいと思います。

皆には、どうか今後とも相協力して、平和で幸せな社会をつくり上げるため、更に協力してくれることを切に希望します。昭和六十二年十月二十四日

昭和62年の訪沖を断念して以降も、昭和天皇の側近たちは陛下の悲願をかなえたいと思っていました。昭和天皇が「健康が回復したら、できるだけ早い機会に沖縄を訪問したい」と何度も口にされていたからです。陛下のご負担を軽くするために、那覇から摩文仁までヘリで往復し日帰り日程なども検討されました。昭和62年と言えば昭和天皇が崩御される一年半前の出来事です。こうした経緯を経てあれほど念願されていた昭和天皇による沖縄訪問はついに実現しませんでした。

しかしながら、日本の元号も令和となりまして、202年ぶりに生前退位された上皇陛下は、昭和天皇に負けないぐらいに沖縄に強い思いを寄せられていました。その思いは訪問回数にも表れており、皇太子時代も含めて合計11回沖縄を訪問されているのです。そして「日本人として忘れてはならない4つの日」として、終戦記念日、広島・長崎への原爆投下の日と共に、沖縄戦終結の日(6月23日) を挙げておられ、お子様達にその旨を語り伝えておられるのはよく知られている話でもあります。日本国民たる私達も、上皇陛下のそうした志やまなざしをいつの時も硫黄島と並び激戦が展開された沖縄に向けたいものです。

波上宮界隈は、その昔首里や那覇の人達の、そぞろ歩きにお勧めの、のどかさや夕涼みを満喫するのに絶好の場所として有名だったそうです。地図を開いてみますと、波上宮前を走る県道47号線の向かいの地は辻という地名で、現在は風俗街として知られていますが、1526年尚真王時代から大東亜戦争沖縄戦による空襲で焼失するまで、遊郭として栄えた場所でもあるようです。遊郭というのは語らずともご承知の通りで、東京には江戸時代から戦後の昭和32年まで、吉原遊廓というのがあったそうですね。

ここで一冊の本をご紹介したいと思います。沖縄戦に関する本は年間数冊程度購入し続けています。多い年は十数冊購入する事もありまして、そのいずれもがネット検索で探し、これはという本を購入して、沖縄戦をそして沖縄そのものを学び続けてきました。ある時ネット検索していると沖縄戦に参戦した将兵の戦記本に交じって、沖縄出身の一人の女性の生き様を描いた「新編 辻の華」(上原栄子著)という本が目にとまりました。

著者である旧姓上原栄子さんは、上掲の波上宮に隣接する辻遊郭で遊女として働いていた方で、数え年4歳の時に辻遊郭に売られて来て大人になるまでそこで育ちました。そして十・十空襲や沖縄戦により辻遊郭は灰燼に帰してしまい、三千人居たとされる遊女は四散の憂き目に遭う事態となってしまいました。そうした激動の戦前戦後史に翻弄されたながらも、4歳の時に辻遊郭に売られから、辻遊郭の復興を願い戦後の混乱した社会を力強く生き抜いた彼女自身の、波瀾万丈の一代記だと言えるでしょう。

遊郭と聞けば、とかく搾取とか場末の悲惨さとかがつきまといますし、男が支配する世界というイメージがありますが、辻遊郭は大きく違っていました。驚く事に遊郭の運営に携わる男性はかつて一人もおらず、実に400年余年もの長い間、女性の力のみで築かれた世にも珍しい花園だったのです。また義理・人情・報恩が辻の三原則であり、暮らしの信条にしていたと言います。信じられない程の純な心と報恩、そして遊女に似合わぬ人間としての誇りを持って生きている事に心が打たれました。特に痛く胸に響いたのは、子供が親に売られるのが当然のような時代にあって、我が子を売って当座の生活をしのぐより術がなかったであろう父母に対して、孝養を尽くす事を持って報恩したと言うのです。「ウヤフワーフジ」(親先祖)に孝行を尽くすという生活習慣が沖縄では根付いていたにしてもです。

物が溢れ金さえあれば何でも手に入るという豊かな社会に生きる私達は、心もそれに比例するように豊かになったと言えるでしょうか。現代は自分の子供を売るなど考えられませんが、かつて貧しさが普通であった時代の人々の生き様や考え方、そうした社会で身を寄せて暮らす人々の揺るぎない絆を垣間見るのも無駄ではありません。沖縄の過去史として捉えるのではなく、貧しくとも誇りを持って生きるとはどういう事かという視点に於いて、恵まれてはいるけれど「誇りを持って生きる」という言葉が死語になっているところの、今を生きる私達こそ読んでみたい一冊です。(^o^)

《書籍ご紹介》

「新編 辻の華」

上原栄子著 時事通信社 平成22年(2010年)初版

この本を読み始めた時、力強い筆致に圧倒されグイグイと引き込まれました。これは遊郭という普通の社会では垣間見る事のない、裏社会の実体験が赤裸々に綴られているという面もありますが、社会からの差別という目線に耐え、花街に内包される社会秩序は、抱親様(アンマー)を筆頭とする、実に秩序立った女性だけの社会で、義理・人情・報恩を暮らしの信条とし、実に人間味溢れる穏やかな雰囲気の中で、お互いを信頼し尊重しあう生活を営んでいたという事柄が新鮮でもあり驚きの連続でした。花街で生きる事に誇りを持っている遊女らを描写しつつ、辻を、そして沖縄をこよなく愛した琉球女性の生き様を活写した上原栄子さんの一代記となっています。

《書籍ご紹介》

「母の問わず語り」 辻遊郭追想

真喜志きさ子著 琉球新報社 平成29年(2017年)11月初版

次に目指すは「殉職警察職員慰霊之碑」です。波上宮駐車場から、この写真のように同碑は既に見えています。厳密には駐車場横のトイレから写した写真ですが、同碑はご覧のように、直ぐ近くにありますから、皆様もぜひ参拝してみて下さいませ。(^o^)

波上宮の駐車場やトイレから横に逸れて、旭ヶ丘公園方面に歩みを進めると「殉職警察職員慰霊之碑」が眼前に現れます。住所は旭ヶ丘公園内になるようですね。(^o^)

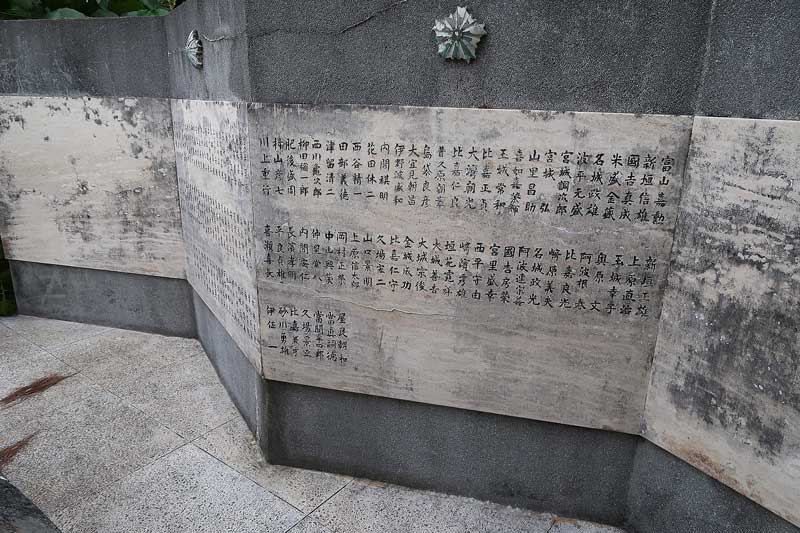

「殉職警察職員慰霊之碑」

昭和29年(1954年)11月に建立された「殉職警察職員慰霊之碑」です。沖縄戦開戦前の十・十空襲や沖縄戦戦没者を含み、且つ現在までの警察職員殉職者の慰霊顕彰碑です。昭和29年(1954年)11月に建立された「殉職警察職員慰霊之碑」です。沖縄戦開戦前の十・十空襲や沖縄戦戦没者を含み、且つ現在までの警察職員殉職者の慰霊顕彰碑です。

御霊様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。m(_ _)m

所在地ご紹介

「小さい声で、波上宮の駐車場・トイレをお借り出来るかもです (^^;)」

殉職された警察官の氏名が列記されています。沖縄戦前のいわゆる十・十空襲や沖縄戦で殉職された警察官を含む、明治12年(1879年)に県警が創設されて以来今日まで、犯罪捜査や暴力団抗争などに巻き込まれるなどして亡くなられた殉職警察官140名が祀られているとの事です。現在でも記名が続けられていますから、今後も殉職警察官総人数は増えていく事でしょう。ちなみに殉職警察職員慰霊祭は現在でも継続されており、毎年10月頃執り行われているようですね。

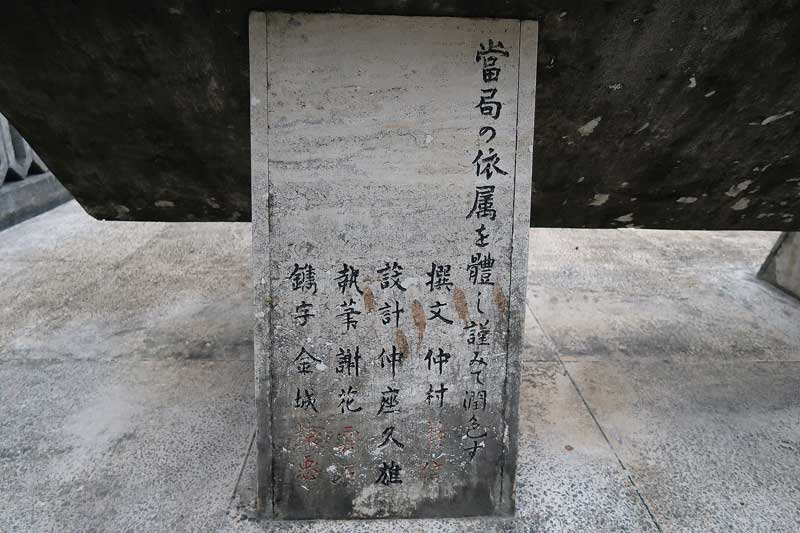

「當局の依属を體し謹みて潤色す」と読めはしますが、全く意味不明ですね~。

「沖縄の島守 内務官僚かく戦えり」

田村洋三著 中央公論新社 平成18年(2006年)初版

著者である田村洋三氏は、沖縄戦について数冊出版されており、その全てを購入済みです。氏の著作は綿密な現地調査による徹底した情報収集にあります。元読売新聞記者にして、”生涯一記者” を自認する著者だけあって、現地調査に重点を置き、足で記事を書いていると言えるでしょう。氏の執筆の課程では、必ずと言って良いほど取材対象の核心を知る人物に出会いますし、大いなる協力を得るに至るのは、他ならぬ氏の熱情が至らしめる必然であるとも言えるでしょう。

著者自身がこの本は共著であると言うほど、知念堅亀氏との出会いは大きかったようです。知念氏は自ら沖縄戦で九死に一生を得た方で、沖縄戦の民間研究者ですから、同氏との出会いにより、県庁行政が担われた14の壕の全てを明らかにする事となったのです。著者が語るように、「県民の安全を願いながら、県民に戦争への協力を求めなければならない、二律背反に苦しみつつ、自らの使命に徹して職に殉じた県首脳や職員の姿を明らかにしたかった」と語る程に、沖縄戦に於けるこれら県首脳や職員の動向が詳細に綴られています。

平和祈念公園内に、島田沖縄県知事と荒井沖縄県警察部長をはじめ戦没県職員468柱を祀る「島守の塔」があります。 同著は沖縄戦に於ける、島田叡沖縄県知事と荒井退造沖縄県警察部長の二人をメインとして、随伴する県職員の方々の軌跡を明らかにしています。まず島田沖縄県知事は沖縄戦の僅か二ヶ月前に赴任、「俺が(沖縄へ)行かなんだら、誰かが行かなならんやないか。俺は死にとうないから、誰かに行って死ね、とはよう言わん」と、なり手のない沖縄県知事を受諾。在任五ヶ月たらずの間に、20万余人もの沖縄県民を県内外へ疎開させ、また県民の食料備蓄が三ヶ月しかなかったものを、台湾から三ヶ月分もの米の移入を実現するなど、全力で県民行政に取り組みましたが、43歳で摩文仁之丘近辺で消息を絶ちました。

そしてもう一人である荒井沖縄県警察部長は、島田氏よりも一年七ヶ月前に栃木県から赴任、県民の県外疎開など県民保護のレールを敷き、その上で島田沖縄県知事と共に、沖縄守備軍との調整、折衝を含め全力で県政に取り組まれました。荒井沖縄県警察部長もまた同じように、44歳の若さで摩文仁之丘近辺で消息を絶ちました。荒井沖縄県警察部長についての著作は、この本以外には見当たりません。ぜひご一読を推奨いたします。

【終戦間際の沖縄県警察部長荒井退造 職に殉じた「栃木の偉人」】

「産経新聞」平成27年6月11日

郷土史研究家が功績伝える

終戦間際、戦況が厳しくなった中、沖縄県警察部長として県民の疎開を進め、沖縄では知らない人がいないと言われる荒井退造(たいぞう)(1900~45年)。最後は職に殉じ、沖縄本島最南端に当時の知事とともに石碑が建てられたが、出身地・宇都宮ではほとんど知られていない。荒井の偉業を伝えるため、20年研究してきた宇都宮市の郷土史研究家、塚田保美(やすみ)さん(83)が13日、同市内で講演する。

◇

講演は13日午後1時半、同市竹林町のトヨタウッドユーホームすまいるプラザ「オトスクホール」で開かれるが、反響は大きく、既に予約で満席となった。

■7万3000人を県外疎開

荒井は旧清原村出身。旧制宇都宮中学校(現宇都宮高校)を卒業後、苦学して高等文官試験に合格。内務省官僚として警察の要職を歴任した。そして、昭和18年7月、沖縄県警察部長に就任。現在の県警本部長に当たる重責で、沖縄が戦場になる危機が迫っていた。県民の疎開に取り組んだが、当時の知事は状況を楽観視し疎開に消極的だった。塚田さんは「それでも荒井の信念は変わらず、最悪の事態を想定して動いた」と話す。

「まつげに火が付いてからでは遅い」。状況を打開するため19年6月、県庁職員、警察官の家族700人を疎開させて機運を高め、第2、第3次疎開を実現させた。10月の沖縄大空襲、12月の知事の突然の上京、転任と事態は混迷。20年1月にようやく新しい知事に島田叡(あきら)(1901~45年)が赴任した。以後は島田と二人三脚で奔走し、20年3月までに7万3千人を県外に疎開させた。

4月1日には米軍が沖縄本島に上陸。県外疎開が不可能になった状況でも戦闘が激しい島南部から北部へ15万人を避難させた。「合わせると20万人以上を救ったことになる」と塚田さん。6月9日には警察警備隊解散となるが、「警察官の職務は忘れるな」と訓示した。「その後も毎日のように警察官が避難誘導中に殉職している。荒井の訓示に忠実だった」。塚田さんは警察官の行動に感銘を受けたという。

日本軍の抵抗は沖縄本島南部へと追い詰められていく。荒井は赤痢が重くなっていた。6月26日、島田に抱えられるように、島南端の摩文仁(まぶに)の森へ入っていく姿を目撃されたのを最後に2人の遺体は見つかっていない。

戦後、摩文仁の丘(同県糸満市)には島守の塔が建てられ、2人の終焉の地を示す碑がある。

■顕彰へ機運高まる

塚田さんは約20年前、荒井の長男、紀雄さんが書いた「戦さ世(ゆう)の県庁」(中央公論事業出版)を手にする機会があり、荒井が宇都宮高校の先輩であることを知った。「細々と研究を続けてきたが、世に出す機会がなかった」。平成25年の「宇高同窓会報」に寄稿する機会が巡り、大きな反響を得た。「宇高だけの誇りではない。栃木県の誇り」。そんな声も寄せられ、出身地・宇都宮で荒井を顕彰する機運が高まった。塚田さんは「荒井の名を残すため何をやるか、これからの課題」と話している。

「産経新聞」から転載させて頂きました

沖縄の島守 荒井退造の業績しのぶ

【とちぎテレビ】令和02年(2020年)9月23日

宇都宮市出身で、太平洋戦争末期の沖縄戦で多くの沖縄県民の命を救った荒井 退造の生誕120年を記念するシンポジウムが19日、宇都宮市で開かれました。

荒井 退造は今から75年前、日本における唯一の地上戦とされる沖縄戦で当時、沖縄県の警察部長として沖縄県民の疎開に力を尽くし、20万人以上の命を救いました。

この「島守」シンポジウムは、今年生誕120年の荒井 退造の人物像を紐解き、多くの人に命の尊さや平和の大切さを伝えようと開催されました。

シンポジウムの中では荒井 退造と最後の官選知事、島田 叡などを描いた映画、「島守の塔」で監督を務めた五十嵐 匠さんによる基調講演が行われました。

さらに栃木と沖縄、島田 叡の出身地である兵庫県との交流を深めようと、元宇都宮高校校長の齋藤 宏夫さん、元沖縄県副知事の嘉数 昇明さん、それに神戸新聞の小野 秀明さんがパネリストとして登壇しました。

映画「島守の塔」は、現在新型コロナウイルスの影響で撮影を休止していて、2022年の公開を目指しているということです。

「とちぎテレビ」から転載させて頂きました

波上宮ビーチです。波の上ビーチは、那覇市では唯一の海水浴場として有名ですよね。人工的なビーチなのですが、白いサラサラの砂浜に青い海‥‥。沖縄に来た事を実感出来るはずですよ。今は冬なので人気がありませんね。砂を踏みしめてしばし浜を歩いてみました。このビーチは沖合に道路が走っているので景観はイマイチなのですが、海水浴場としては警備員が常駐するなど、那覇市内から至近の場所にあると言う事で人気があるそうですよ。

波の上ビーチとその沖合にある海上道路を見ています。海上道路は橋脚が複数ある事からお解りのように、波之上臨海道路と那覇西道路とが平行して走っています。また海上道路には歩道も設けられていますので、徒歩で海上からの景観も楽しむ事が可能ですよ。(^o^)

この海上に飛び出ている巨大な岩場の上に、波上宮の本殿があります。本殿はもう少し岩場から離れると見えて来ますよ。岩場は聖域として鎖で囲まれていますね。

今年は忙しく時間が無いので、眼前の海上道路に徒歩で行けませんでしたが、昨年海上道路から波上宮本殿を撮影した写真が三枚ありますので下掲でご紹介致します。海上道路から眺める波上宮も印象深いですよ。因みに、海上道路の歩道に出るまで結構歩きますし、帰路もかなり歩きます。海上に出たら近道などはありませんから、その点は要注意です。三年は時間を計測したら16分程度でしたが、これは急ぎ足での時間ですから、ゆっくり景観を楽しむと言う観点では20分以上時間を確保する必要があるように思います。(^o^)

《過去の写真ご紹介》

【令和3年(2021年)1月15日撮影】

海上道路から撮影しています。波上宮奥津城と社務所、そして波上宮ビーチが見えます。まだ朝ですし曇り空なので、海水の色はパッとしませんね。海上道路は波之上臨海道路と近年開通した那覇西道路とが平行して走っています。

少しずつ近づいています。砂浜の海岸に巨大な岩が一個鎮座していると言う雰囲気ですね。

波上宮の背後の風景です。実に神秘的な風景ですよね。海水面に接する岩場は海食作用により削られているのが見えます。海食が進むと波上宮本殿も崩落しかねませんが、後10億年は大丈夫ですね。

過去写真掲載はここまでです。

次に目指すは「高野山真言宗護国寺」です。この階段の上にあるようです。行ってみましょう。

参道の途中、両側に立派な金剛力士像がありました。あまり恐ろしくはありませんね。それに少しお太りぎみかも。(^^;)

駐車場横には二つの石碑が建立されていました。左側の石碑は「ベッテルハイム博士居住之跡碑」ですね。弘化3年(1846年)から、イギリスの宣教師であり医師のベッテルハイムがこの地に住んでいたので記念碑が建っているようです。弘化3年(1846年)と言う時代、日本本土では日本人を奴隷として欧州に売り飛ばしていたキリスト教は排斥されていたので、ベッテルハイムは布教の足掛かりとして沖縄に着目したようです。右側の石碑は「仲地紀仁顕彰碑」です。仲地は、泊の医学者の長男として生まれ、医療を天職として志していました。仲地は苦心の末、牛痘種痘法(牛痘に掛かった人のウミを、まだ天然痘に掛かっていない人に注射して、天然痘抗体を作る方法)を完成させた人でもあります。

「高野山真言宗護国寺」

「高野山真言宗護国寺」です。波上宮一ノ鳥居の右側に並んでいるかのように、波上山三光院護国寺(高野山真言宗)があります。真言宗の開祖である空海に連なるお寺と言う事になりますね。ここ沖縄では最古の寺院のようですよ。また往古は波上宮の別当寺でもあったようです。

所在地ご紹介

「駐車場・トイレあります」

階段を上がると本堂があります。本堂は誰でも参拝可能なようです。護国寺オフィシャルサイトによれば、護国寺は真言宗高野山派に属しており、写真中央のご本尊である聖観世音菩薩は、昭和27年に兵庫県の月輪寺より寄贈されたもので、鎌倉時代(建久年間)の作と伝えられているよです。

ウエブサイトには略縁起として次のように記載されていました。

1368年に創建され、開山は薩摩の国(鹿児島県)坊津の一乗院より来琉された頼重法印(らいじゅうほういん)とされております。当時の琉球国王察度(さっと)の尊信を得て勅願寺として建立され、天下泰平、鎮護国家、五穀豊穣、万民豊楽を祈願し、県内で最初の密教道場となりました。以来、武寧王より最後の尚泰王に至るまで、王が即位する際には家来数百名と共に参詣し、当寺本堂に於いて君臣の縁結びの盃を取り交わしたとされています。

琉球王国時代を描いた小説『テンペスト』(池上永一著)の中でも、ベッテルハイム博士の滞在地として登場する当寺ですが、現在でも境内には「ベッテルハム博士」並びに同博士から牛痘種痘法を伝授された「仲地紀仁」両氏の石碑が建っております。

内部の様子です。ガラス越しに撮影しました。立派な祭壇ですね。

次に目指すは「沖縄県護国神社」です。同神社は那覇市の奥武山公園内にあります。大きな施設ですから公園内に入れば、発見は容易だと思えます。ただ奥武山公園は広いので、公園駐車場に駐車した場合は、かなり歩かねばなりません。この「沖縄県護国神社」に参拝される方のみ、同神社の社の横にある専用駐車場まで、公園内を運転して行く事が出来るのです。同神社のみ参拝されるという方は、かなりの時間短縮が可能となりますから覚えておくと便利だと思います。

手順としては、国道331号線から大きな鳥居のある場所から奥武山公園の駐車場に入り、駐車場内に受け付けゲートが二つありますから、左側のゲートに進んで警備員に「護国神社へ」と告げると、護国神社専用駐車場に行けるゲートを開けてくれるので、そのまま前進すれば専用駐車場まで車に乗ったまま進む事が出来ますよ。(^o^)

「沖縄県護国神社」石柱のすぐ右側にある石碑です。この石碑も同神社の関連施設なのかも知れません。碑文は何とか読めますね。「志司毛大主御世」と書かれています。ちょっと意味は解りませんが‥‥。(^^;)

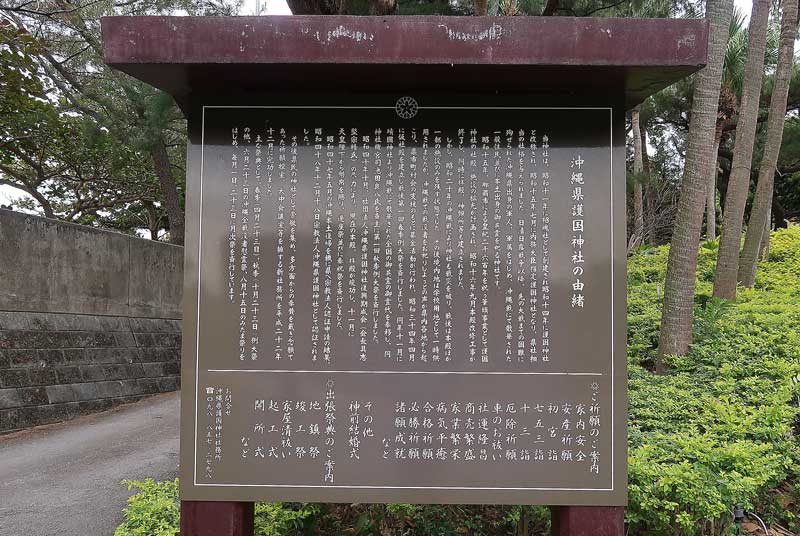

沖縄県護国神社の由緒書です。

さあ、この階段を登っていきましょう。因みに階段の左側に車道があるので、階段は苦手という方は車道から上がれますよ。(^o^)

一の鳥居から沖縄県護国神社拝殿を見ています。旧正月の為の飾り付けなども整えられつつある印象です。

境内の見取り図と案内掲示です。写真の駐車場まで、公園内を運転して来る事が可能です。車を横付け出来る事を最初は知らなくて、徒歩でここまでやって来ましたが、境内横まで車で来られるのは凄く楽ちんですよ。あまり大きい声では言えませんが、世持神社や沖宮も近いので、全部一度に参拝が可能ですよ~。(^_^;)

「沖縄県護國神社傷痍軍人夫婦像」です。碑文をテキストに起こしてみました。ご覧下さいませ。

【傷痍軍人夫婦像 碑文】

去る第二次世界大戦において多くの若者が異国の戦場で散華し、又は傷痍の身となった。特に沖縄戦においては、民間人も戦闘に協力し、尊い命を失い、又は負傷した。

昭和二十九年一月沖縄傷痍軍人会を結成し、二千六百三十名余の旧軍人及び戦傷病者が入会した。戦後、塗炭の苦しみを体験した私達は、世界の恒久平和を渇望し、その証として、この像を建立する。

平成二十三年六月二十二日

財団法人沖縄県傷痍軍人会

沖縄県傷痍軍人妻の会

ここから、一時脇道にそれます。ご了解の程願います。

傷痍軍人と「彰古館」、「しょうけい館(戦傷病者史料館)」

上掲で、「沖縄県護國神社傷痍軍人夫婦像」をご紹介しましたが、「傷痍軍人」と言う言葉が登場しました。戦争などによる、戦傷やその他の公務のために傷痍を負った軍人、軍属を指す言葉です。戦争で傷つき、そして亡くなられた方々への、「恩給法」や「傷病年金」、そして「戦傷病者戦没者遺族等援護法」などでも援護されている方々です。大東亜戦争後は、戦場の各地で傷ついた数多くの「傷痍軍人」が、平和となった戦後の社会で、ご家族と共に、苦労と困難の中で日常生活を営んでいたのはご承知の通りです。

傷痍軍人(しょういぐんじん)

戦傷やその他の公務のために傷痍を負った軍人、軍属。軍人恩給法によって増加恩給・傷病年金・傷病賜金の受給権有資格者をさす。日本では、1931年(昭和6年)11月までは廃兵と呼称された。多くの国で軍隊の士気を維持するために手厚く保護され、社会復帰への配慮が強力に実施されている。恩給法により増加恩給、傷病年金または傷病賜金などが受給でき、軍人傷痍記章を授与される。1636年にアメリカのプリマス植民地で、傷痍軍人に対して終身、生活扶助を与える法律が立法されたが、これが恩給や年金の始まりとされている。

ウィキペディアから転載させて頂きました

ここでは、「傷痍軍人」と言う視点から、二つの施設をご紹介致します。我が国の医療史博物館と言える「彰古館」と、戦傷病者史料館と銘打った「しょうけい館(戦傷病者史料館)」です。両館が掲げている趣旨と主眼は、避けて通れない戦争に付随する諸問題であり、遺骨収集を続ける立場にある人間として、見ておかねばならないと感じ見学に行って参りました。私は靖国神社まで地下鉄で三駅ほどの所に職場があるので、両館共に交通の便が良く、比較的楽に移動出来ました。初めて知る事となる衝撃の知見と事実。そしてそれは又、非常に印象深い行脚となりました。

「彰古館」

「彰古館」は、東京都世田谷区にある、陸上自衛隊三宿駐屯地内にあります。ですから自衛隊の基地に入る事となります。同駐屯地内には陸上自衛隊衛生学校や自衛隊中央病院なども併設されており、敷地面積はかなり広い印象ですね。陸上自衛隊三宿駐屯地は、その昔は陸軍の駒沢練兵場として整備されたもので、昭和30年に久里浜からの衛生学校の移駐に伴い、陸上自衛隊三宿駐屯地として開隊されました。

「彰古館」は、戦時医療史料館と言ってもよいですが、明治の頃は軍陣医療が民間の医療に先じていましたから、その意味では、我が国の医療史博物館であると言えるでしょう。同館には、明治初期からの日本陸軍の軍陣医学関係の資料等、西南戦争から日清・日露戦争、義和団の乱、第一次、第二次大戦までの、医療の歴史と遷移に関わる貴重な資料が展示されています。

「彰古館」見学の難点は、予約申し込みをしないといけないと言う点ですね。見学の際には、専属の学芸員の方が案内して下さいますので、そうした人材の観点から混み合わないようにしているのだと思われますが、予約無しで見学できるようにして頂きたいですね。将来、新しい施設が出来ると言う話もあるようですから、その際は一般の博物館と同じように、いつでも見学出来るようになれば、見学者が倍増するでしょう。

因みに同館は撮影禁止とは言っていませんが、外部への公開は避けて欲しいと言う含意がありました。ですから私も撮影はしませんでした。また予約申し込みの手順は、「陸上自衛隊衛生学校 - 彰古館」がオフィシャルウエブサイトになっていて、そちらで申し込みの手順を紹介していますので、見学したいと言う方は訪ねて見て下さい。

所在地ご紹介

「陸上自衛隊三宿駐屯地 「彰古館」」

《ウエブサイトご紹介》

「彰古館」のオフィシャルウエブサイトです。陸上自衛隊衛生学校サイト内のコンテンツとなっています。

【個人サイト】「帝国陸海軍現存兵器一覧」と言うウエブサイトに、彰古館について記述しているコーナーがありましたので、ご紹介致します。

【個人サイト】「太平洋戦争史と心霊世界」と言うウエブサイトに、彰古館について記述しているコーナーがありましたので、ご紹介致します。3回に分けて掲載していますので、リンクを辿ってみて下さい。掲載写真が多いので、視覚的にも参考になると思います。

《書籍ご紹介》

「彰古館」 知られざる軍陣医学の軌跡

防衛ホーム新聞社編纂 (株)防衛ホーム新聞社 平成21年(2009年)10月初版

「彰古館 知られざる軍陣医学の軌跡」を読ませて頂き、まず驚いたのは、小学生等が背負うランドセルは、「赤一文字の医療背嚢」が原型であると言うのにはビックリです。因みに、赤一文字とは、まず赤十字徽章はジュネーブ条約に加盟しないと勝手に使用出来ないと言う事で、日本国はまだ加盟していないので、医療背嚢には、赤十字徽章から縦線を取った赤一文字が軍医部のマークとして制定されたそうです。明治19年に条約加盟を果たすと、赤一文字から赤十字マークに書き換えられたとの事です。

軍隊内で最も恐れられた病気は、伝染病と共に脚気がありました。脚気は、手足のしびれに始まり、最後は呼吸困難に陥り死に至ると言う怖い病気でした。たかが脚気と軽く見る事は出来ません。陸軍における脚気が原因で死亡する兵士は、日清戦争時で、4,064名、日露戦争時で、27,800名と、戦死者と比しても驚くほどの兵士が亡くなっていたのです。詰まるところ、脚気はビタミンB1不足が原因ですが、ビタミンと言う概念がまだ無かった明治の頃は、細菌によるものとされますが、真の原因は不明のまま試行錯誤が繰り返され、脚気による死者を減ずる努力が続けられたのです。そうしたなか、昭和2年にようやくビタミンB1不足が原因であると突き止められて、脚気による死者を減ずる事に成功したのです。医療皇位や技術の進歩に感謝すると共に、こうした難儀な歴史があった事に驚きました。

「近代形成外科の原点」と題して、大東亜戦争での戦傷者の中には、顔面の損傷が激しく、社会復帰に不安を抱く方も多かったようです。「彰古館」には、治療を行った顔面損傷の模型が展示されており、失礼ですが正視出来ない程の酷い顔面損傷の方が、まずまずのお顔になっていく課程を見る事が出来ました。何度か繰り返された整形外科手術により、まずまずの普通のお顔になられた方は、きっと幸せな後生を送られたと思わずにはいられませんでした。

砲爆撃で戦傷者となり、て手や足が無いと言う方も多かったに違いありません。「彰古館」には、義手や義足に関連する物品も展示されていました。日露戦争後に陸軍大将乃木希典が自ら開発した乃木式義手もその一つです。この義手は、次のコーナーで解説している「しょうけい館」にも、当時の技法そのままに再現したレプリカを作製し恩賞のシンボルとして展示されていますね。見た目、所謂審美的な義手・義足と、動く機能としての義手・義足とで、足の方は両者を満足させる機能が開発されたようですが、手はその機能が複雑で、審美的機能と機能性の両方を併せ持つ義手の開発には時間を要したようです。

「しょうけい館(戦傷病者史料館)」

しょうけい館は、戦傷病者とそのご家族等の戦中・戦後に体験した様々な労苦についての証言・歴史的資料・書籍・情報を収集、保存、展示し、後世代の人々にその労苦を知る機会を提供する国立の施設です。

「しょうけい館(戦傷病者史料館)」は、千代田区九段南1-5-13にありまして、最寄り駅は都営新宿線とメトロ東西線の九段下駅となりますね。九段下には靖国神社がありますし、他には靖国の遊就館とか、昭和館などの戦争や歴史関連の博物館が集まっている場所でもあります。因みに、同館は表通りには面していないので、探すのに若干苦労されるかも知れません。靖国神社まで程近いので、同神社参拝の折りにでも併せて立ち寄られるのが良いかもです。

「しょうけい館(戦傷病者史料館)」は二階建ての建物で、1階には傷病者の戦争体験談を流している「証言映像シアター」と図書室・視聴覚室などがあり、戦傷病者とその家族等の戦中・戦後に体験した労苦に関わる資料が陳列されています。椅子席も多いので、じっくりと腰を据えて聴取する事が出来ます。また2階が展示室となっていて、圧巻は「野戦病院の等身大のジオラマ」ですね。あまりにリアルすぎて怖いと感ずる方も居られるかも知れません。まずは遠くから眺めてみる事をお勧め致します。

告白しますと、私は「野戦病院の等身大のジオラマ」を見た後、精神がおかしくなってしまいました。同等身大のジオラマが、八重瀬公園にある「白梅学徒看護隊之壕」の手術室の風景とピタリ重なっていると見えてしまい、あたかも沖縄戦当時の手術の現場に居合わせているように感じてしまった結果のようです‥‥。自宅に帰り着く頃には、なんとか平常心になっていましたが‥‥。(^^;)

館内は全体的に見て、展示品も沢山陳列されていました。負傷兵が所持していたメモ書や手紙が陳列されていたり、千人針もありましたね。出征兵士の為にご婦人方が一つ一つ編んだという願掛けですよね。義足や義手・義眼などの補助具も色々とありました。また医療関連の視点から見た戦傷病者の歴史も哨戒されていました。こうした点では、上掲の「彰古館」の展示品と似ている面がありましたね。因みに館内は撮影禁止となっています。1階の一部の陳列品については、撮影可能との事でした。

所在地ご紹介

「しょうけい館(戦傷病者史料館)」

《ウエブサイトご紹介》

「しょうけい館(戦傷病者史料館)」のオフィシャルウエブサイトです。

《ウエブサイトご紹介》

「日本看護協会出版会」が編纂したサイトです。第一回

戦傷者の実態と題して、同編集部が作成したものです。撮影禁止の内部を写真で説明しているので、展示品などの理解が進むと思われます。

脇道から、元の 「沖縄県護国神社」に戻ります。ありがとうございました。

三の鳥居を過ぎ、拝殿が見えてきましたね。

「沖縄県護国神社」

「沖縄県護国神社」です。左右に鎮座するのは「狛犬」と「獅子」ですね。同神社は、昭和11年に招魂社として創建され、昭和14年に護国神社と改称されました。昭和20年(1945年)4月から始まった沖縄戦により社殿を焼失し、昭和34年(1959年)4月に仮社殿を竣工しました。そして昭和40年(1965年)10月、現在の社殿が竣工したのです。

日清日露戦争以降、大東亜戦争までの国難に殉じられた軍人・軍属、そして一般住民、並びに本土出身の御英霊を祀っている神社でもあります。また同神社は、神社本庁などの包括宗教法人に属さない単立神社でもあります。

御霊様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。m(_ _)m

所在地ご紹介

「駐車場・トイレあります」

《サイトご紹介》

沖縄県護国神社の由緒

当神社は、昭和十一年に招魂社として創建され昭和十四年に護国神社と改称、昭和十五年七月に内務大臣指定護国神社となり、県社相当の社格を与えられました。

日清日露戦争以降、先の大戦までの国難に殉ぜられた沖縄県出身者の軍人、軍属をはじめ、沖縄戦にて散華された一般住民並びに本土出身の御英霊を祀る神社です。

昭和十五年、那覇市による皇紀二千六百年を祝う筆頭事業として護国神社の社殿・施設の拡充が計画され、昭和十六年九月本殿改修工事が終了し、同時に拝殿、神饌所等も建立されました。しかし、昭和二十年の沖縄戦により神社も戦災を被り、戦後は本殿ほか一部の施設のみを残す状態でした。

その後境内地は学校用地として一時供用されましたが、沖縄戦での戦没者をお祀りしようとの声が県内各地から起こり、昭和三十四年四月に仮社殿が建立され戦後第一回春季例大祭を斎行しました。

同年十一月に靖國神社により沖縄戦にて散華された全国の御英霊の御霊代が奉移され、同神社権宮司池田良八氏を斎主に第一回秋季例大祭を斎行しました。

昭和四十年十月、社団法人沖縄県護国神社復興期成会(会長具志堅宗精氏)の尽力により、現在の本殿、拝殿が竣功し、十一月に天皇陛下から幣吊を賜り、還座祭並びに奉祝祭を斎行しました。

昭和四十七年五月の沖縄本土復帰を機に県へ宗教法人認証申請の結果、昭和四十八年十二月十八日宗教法人沖縄県護国神社として認証されました。

その後県民の神社として崇敬を集め、多方面からの奉賛を戴き、念願であった新社務所を、平成二十二年十二月に完功しました。

那覇市奥武山 沖縄県護国神社

次に目指すは「沖宮」です。「沖縄県護国神社」と隣り合うように建立されているので、短時間で到着出来るはずです。道すがらオニユリが列をなして咲き誇っていました。(^o^)

「沖宮」に到着しました。(^o^)

この手水ですが、人が近づくとセンサーで自動的に水が出ました。ビックリです。(^o^)

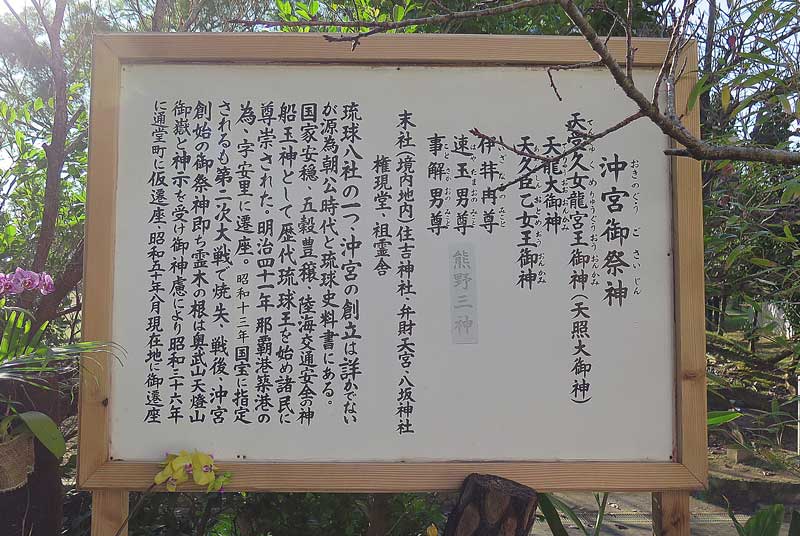

「沖宮」の由緒書ですね。

沖宮

「沖宮」です。琉球八社の一つですが、神社本庁に属さない無格社である単立の神社のようですね。因みに、琉球八社とは明治以前琉球国府から特別の扱いを受けた八つの官社で、波上宮・沖宮・識名宮・普天満宮・末吉宮・八幡宮・天久宮・金武宮を指すそうです。

沖宮は、元々は那覇埠頭の地である現在の那覇市西3丁目に建立されたようですが、明治41年(1908年)に、那覇市安里の安里八幡宮の隣地に遷座したそうですが沖縄戦で焼失。戦後の昭和50年、現在の奥武山公園内へ遷座されました。令和二年に神社本庁に属さない単立神社となったようです。

【琉球八社沖(おきの)宮の由緒】

沖宮の創建は、尚金福王の時代である1451年という記録があります。江戸城築城が1457年、コロンブスのアメリカ大陸到達が1492年です。同じ世紀の出来事と考えると遥かなる歴史に感慨を覚えます。

1713年琉球王府発刊の「琉球王国由来記」によると15世紀中頃に那覇港内で不思議に輝くものを国王が首里城よりご覧になり、漁夫に命じて探らせると、尋常ならざる古木を得たそうです。翌夜より水面が輝くことがなかったので、この地に宮社を建て古木をお祀りし、以後、国王始め一般の尊崇をあつめ、 特に中国往来の進貢船や薩摩往来の貢船、離島航路などの航海安全の祈願に尊信されたということです。

琉球舞踊の話になりますが、旅の無事を祈る琉球舞踊「上り口説(ヌブイクドウチ)」の歌詞の一節「沖ヌ側マディ親子兄弟連リティ別ユル…」とある「沖」は、実は沖宮のことです。琉球の王様をはじめ、江戸方面へ上る多くの人々が、よき旅となるよう沖宮へご参詣された情景に思いを馳せると、歴史とロマンを感じていただけるのではないでしょうか。

沖宮は、創建当時、現在の那覇港にありました。明治41年(1908年)、築港工事の為、琉球八社の一つ安里八幡宮の境内地隣域に遷座されました。その古式ゆかしい本殿は、昭和13年(1938年)伊東忠太(いとうちゅうた)博士の推挙により国宝に指定されますが、第二次世界大戦により残念ながら焼失してしまいました。戦後、昭和36年(1961年)に通堂町へ仮遷座し、昭和50年(1975年)に奥武山公園内へ遷座し現在に至ります。

所在地ご紹介

「駐車場・トイレあります」

《ウエブサイトご紹介》

拝殿内を撮影しましたが判りにくいですね。

ひな祭りが近づいているからでしょうか、ひな人形が綺麗に飾られていました。(^o^)

「コチラです」と言われると行ってみたくなりますよね。(笑)

階段を登っていくようです。

「沖宮」が建立されている場所は、奥武山公園内の小山になってい場所なので、ご覧のように山上に行けるようです。折角ですから登ってみましょう。見晴らしが良いかもですよ。(^o^)

結構急坂でキツいです。山頂に到達しました。

三つの石碑がありますね。石碑は右側は一番大きいですね。主祭神である「天受久女竜宮王」と彫られ、次に「天受久男竜宮王」と彫られています。

次に目指すは「世持神社」です。池の先の樹林帯の中に世持神社があります。

池を横断し「世持神社」が見えてきましたね。

参道から右手方面を撮影しました。階段を下った所に鳥居が見えますね。この鳥居が一の鳥居だと思われますから、本来はこちらから階段を上がってくるのが順路のようです。

車椅子の為と思われますが、アルミ製の歩道も近年設けられました。

間もなく到着です。

「世持(よもち)神社」

世持(よもち)神社です。沖縄産業の三恩人、野国総官(のぐにそうかん)、儀間真常(ぎましんじょう)、祭温(さいおん)の三偉人を祀っています。世持(よもち)とは、「豊かなる御世、平和なる御世を支え持つ」という意味の沖縄古語です。

世持神社は昭和12年(1937年)に創建され、沖縄県内唯一の郷社(当時)に列せられ、世直しと殖産振興の神社として県内の砂糖業界・農林業界・教育界から崇敬を受けました。奥武山公園にあった世持神社は沖縄戦で社は燃えましたが、戦火を逃れたご神体は戦後沖縄総鎮守の波上宮に預けられました。戦後那覇市は奥武山公園内に社を再建することを決めており、社殿は奥武山、神体は波上宮にあるという状態になっているようです。

世持神社由緒】

沖縄を救い繁栄をもたらした3恩人を沖縄救祖と仰ぎ昭和12年に祀る。 以来、砂糖業界、農林業界、教育界各関係者を中心に世直しと殖産振興の神社として広く崇敬される。「世持(よもち)」とは、沖縄の古語で「豊かなる御世、平和なる御世を支え持つ」との意味。 その後、昭和14年に県内唯一の郷社に列せられたが、戦火によって破壊された。更に立地上の理由で戦後占領米軍が社地への再建造営を禁止したため、移転創立計画中の境内地を失い、昭和27年より那覇市大道にて奉斎。昭和33年、「社団法人世持神社」として琉球政府の認可を受け、昭和47年の祖国復帰にあたっては「宗教法人世持神社」として承認を受け、現在は波上宮の境内地に仮宮を設けて祀られている。

【御祭神】

具志頭文若命(蔡温)

野国総管命

儀間眞常命【御祭神三恩人の功績】

三恩人の多岐にわたる功績については、広く知られているところだが、まず野国総管については、中国から「甘藷(イモ)」を導入したことがあげられる。一六〇五年(万暦三十三・中国暦)、進貢船で帰国する際、鉢植えにして持ち帰り、故郷の北谷間切野国村(現嘉手納町)や野里村で栽培したといわれている。毎年台風が襲来し、農作物に甚大な被害の出る沖縄にとって、地中で生育し、台風の被害の少ない「イモ」の導入は、人々にとって大きな福音だったといえるだろう。 次に儀間真常の功績については、イモ作の普及、製糖法の導入普及、木綿織りの導入普及があげられる。野国総管からイモを譲り受けて国中に普及させた。一六二三年(天啓三)には領地の真和志間切儀間村の村人を中国に送って製糖法を学ばせ、同村から順次各地に普及させた。また一六〇九年(万暦三十七)に島津侵入を受けて尚寧王が鹿児島へ連行された際には、お供として鹿児島に行き、そこで木綿に着目し、帰国にあたって種子を持ち帰って栽培、その後木綿布を冬の防寒用の衣類として普及させた。

また、蔡温は王府時代の沖縄を代表する大政治家で、四十年間も三司官の要職に就いていた。この間、中・北部の植林などの林政、羽地大川を始めとする大小数十の河川の改修及びそれを通しての漁業の振興、更に検地から耕地の手入れや農民の心構えなど、広く農政について、多岐にわたる施策を行った。蔡温の施策は、その後長く沖縄の農業、林業の指針となった。

このように、野国総管、儀間真常によって導入普及された「イモ」は、その後長く沖縄の人々の主食と成り、儀間真常の導入した製糖法は沖縄糖業の基礎となり、沖縄第一の換金作物・商品として王府財政を支え、県財政を支え続け、現在に及んでいる。蔡温の農政・林政は、野国、儀間の仕事をうけて、それを確立し、発展させたといえるだろう。

所在地ご紹介

「駐車場・トイレあります」

ガーン! 何があったんだろう? 扉には南京錠が掛けられ、内部も祭壇がほとんど片付けられています。

こちらもしかりです。扉は閉められて内部を見る事も出来ません。昨年までは扉は開けられ、照明も灯されて、正に自然と手を合わせたくなるような光景だったので、昨年の写真を掲載させて頂きます。(^o^)

《過去の写真ご紹介》

世持(よもち)神社です。沖縄産業の三恩人、野国総官(のぐにそうかん)、儀間真常(ぎましんじょう)、祭温(さいおん)の三偉人を祀っています。世持(よもち)とは、「豊かなる御世、平和なる御世を支え持つ」という意味の沖縄古語です。

世持神社は昭和12年(1937年)に創建され、沖縄県内唯一の郷社(当時)に列せられ、世直しと殖産振興の神社として県内の砂糖業界・農林業界・教育界から崇敬を受けました。奥武山公園にあった世持神社は沖縄戦で社は燃えましたが、戦火を逃れたご神体は戦後沖縄総鎮守の波上宮に預けられました。戦後那覇市は奥武山公園内に社を再建することを決めており、社殿は奥武山、神体は波上宮にあるという状態になっているようです。

世持神社本殿の様子です。

こちらは、左側の本殿内祭壇の様子です。

過去写真掲載はここまでです。

世持神社本殿の右側にある碑と小さな社です。境内社と「混比羅大明神、大國大明神、恵比須大明神碑」です。小さな社の前には、昨年までは小さな赤い鳥居がありましたが撤去されていますね。コンクリートブロックには鳥居の足の部分を撤去した痕跡が残っています。

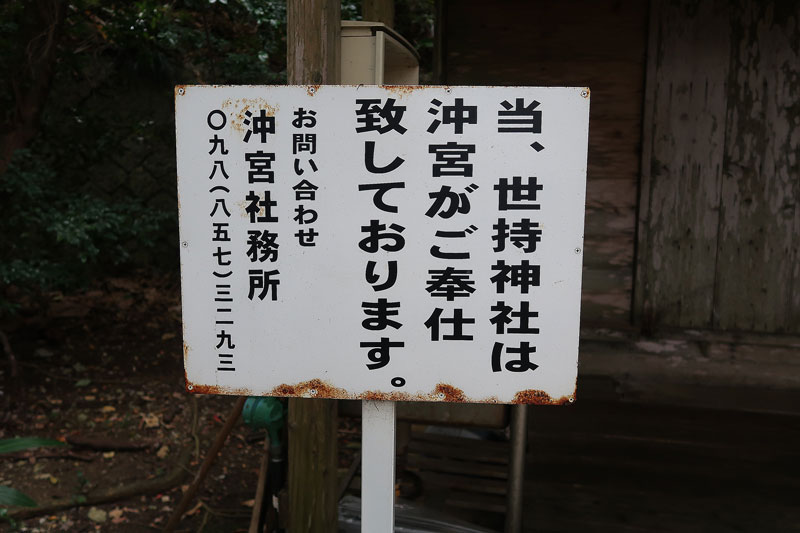

令和3年(2021年)に、初めてこの看板が出現しました。宮司さんらしき人が室内で作業していたので、この掲示は初めて見たので経緯を教えて下さい‥‥。と伺ったところ、令和2年(2020年)から沖宮、つまり「琉球八社沖(おきの)宮」が世持神社を管理するようになったと語り、こうして毎日沖宮から宮司さんが来られて、管理業務と日々の作業を行っているとの事でした。

調査・遺骨収集作業開始です

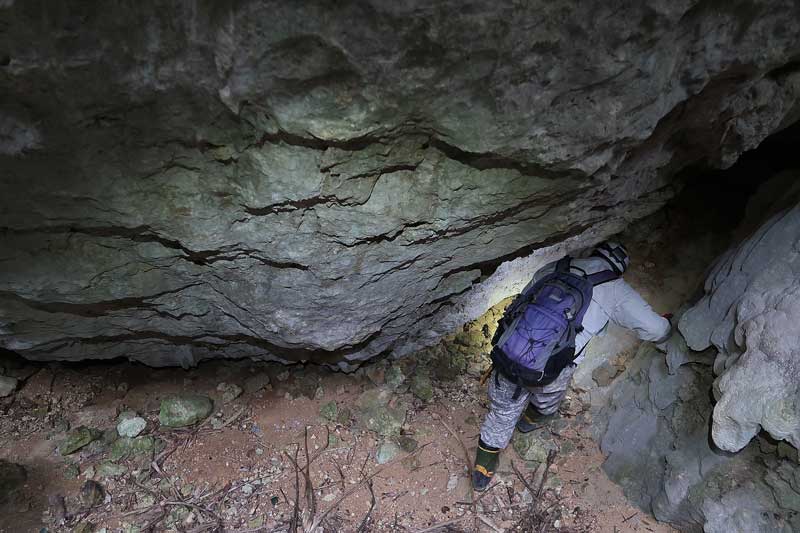

今日が最終日となりました。過ぎてしまえばあっという間の12日間でした。今日は最終日と言う事で、恒例の来年の為の場所探しです。可能な限り、摩文仁の未踏の地域を彷徨する方針で毎回取り組んでいます。ご遺骨発見の見込みのある場所に出会えたら嬉しいな。それでは頑張りましょう。(^o^)

今日は右側から福岡さん、三浦さん、そしてサイト管理人の三人での探索活動です。転倒事故などがないように十分注意してジャングル内を徘徊しましょう。レッツゴー。(^o^)

トウツルモドキが繁茂するジャングル帯を福岡さんが先頭で進みます。トウツルモドキ群は50mぐらいで無くなるので、しばし辛抱です。

トウツルモドキ帯が続きます。

トウツルモドキが無くなってきましたね。ここからは楽ちんですよ。(^o^)

凄い光景だ。これらも厳密には蔓植物と言えるかも知れませんね。

フィッシャーです。中は結構広かったです。

到達目標まで後100mぐらいです。そこまでは楽ちんな岩盤の縁を進みましょう。

凄いフィッシャーです。

このまま前進です。

狭いながらもフィッシャーですね。入ってみましょう。

結構奥深いですね。

奥に進むにつれて、二つのルートに割れていますね。

フィッシャーが二手に分かれていますね。

上から光が差し込んでいますね。ずっとフィッシャーとして続いているようです。

割れた水瓶がありました。

「行き止まり」と福岡さんの声。

ご覧のように、少し崖を登ると前進出来るようです。

別ルートがありますね。

行ってみましょう。

登れそうで登れませんでした。

凄いフィッシャーでした。(^o^)

先ほどのフィッシャーの崖を登ると、この辺りの崖上に出て来ると思われます。

またフィッシャーがあります。行ってみましょう。

フィッシャーはすぐに終わり、普通のジャングル帯になりました。

木々も大きく成長しています。地面があまり見えないぐらいです。

雨宿りには良いかもですが、ここに居たら砲弾で殺されますね。

更に前進してみましょう。

トンネルのような岩盤がありました。

トンネルを抜けると‥‥。

海が見えましたね。素晴らしい光景です。絶景を前に小休止しましょう。(^o^)

海岸線が見えます。この辺りは砂浜は無くて岩場が海に接する場となっています。今は少し潮が引いているぐらいでしょうか?

良い感じの壕がありました。降りてみましょう。

何もありませんでした。壕開口部がデカいので安全とは言いがたい感じです。

またジャングルに入ります。

もう少し前進してみましょう。

フィッシャーがありますね。ずっと続いている印象です。

地下で続いている印象です。前に進んでみましょう。

この辺りも人が隠れられそうですね。

手榴弾が岩のポケットに納められていました。金光教の遺骨収集では、発見された手榴弾をこうした場に置く事はないので、兵隊さんがここに置いた可能性もありますね。

狭いながらもフィッシャーですね。

オッ、遺品がありますね。

三浦さんがお皿を見つけました。生活用品がある事から、この辺りも将兵や避難民の方々が居た可能性が高いですね。

ご覧下さいませ。眼下に別の壕空間が見えますね。今は見ませんが、何処か降り口がないか探しましょう。

樹木が無かった時は、この壕は良い場所だったかも‥‥。樹木が成長した今は入れませんね。

行けそうですね。行ってみましょう。

凄いフィッシャーです。ここも改めて降りてみましょう。

トウツルモドキ帯を進みます。

また岩場が現れました。

ちょっとした岩の凹みといったところでした。

ちょっと降りられそうにないですね。

ちょっとした岩陰という印象です。

前進してみましょう。

また岩場になりました。

結構隠れる場所がありますね。

トンネルになっています。行ってみましょう。

まだ続いています。

またトンネルになっています。

オ~。屋根裏の三角部屋みたいですね。

床面も平らでバッチリです。数人が横に寝られますよ。(^o^)

ここを登ると崖上に出るみたいです。今回はパス!

またトンネルです。

この岩場も海から逆の側にあるので隠れる場所には良いですね。

少し解りにくいですが海が見えています。

奥へ行ってみましょう。

ここも海が見えます。

壕に入りました。(^o^)

結構な広さがありますね。

福岡さんのところで行き止まりのようです。

人が居た雰囲気があるので、磁気探知機を当ててみました。あまり反応は無かったです。

結構隠れる場所があります。

巨大な岩盤の下に、あちこち隠れられそうな空間があります。

三浦さんの奥側にも隠れる場所があります。

「光が見える」と福岡さんの声。朝一番フィッシャーの穴から見た下の光景は、この場所が見えていたようです。

ここがそうですね。他にも何カ所も穴が開いているのが見えます。

またフィッシャーです。行ってみましょう。

この枝というか根というか、トゲがあるんですよね~。とても痛いです。

良い感じの壕がありました。入ってみましょう。

結構広そうですね。

行ってみましょう。

まだ行けますね。

トンネルから抜けました。凄い眺望です。

狭いフィッシャーみたいな場所がありますね。行ってみましょう。

中は広くなっていました。

鉄片ですね。

缶詰の蓋がありました。

福岡さんが後ろ向きで入っていきます。

オ~。手榴弾です。随分と劣化していますね。

これも手榴弾です。

ここにも手榴弾があります。2個ありますね。

ここにも手榴弾があります。

またまた手榴弾です。この壕だけで沢山の手榴弾がありますね~。

ここで終わりみたいです。

奥深い場所から福岡さんが出て来るところです。壕の外に出ましょう。

何だこれは~。不発弾でした~。

直径15cmぐらいですね。

長さは60cm以上ありますね。先端部に赤テープがあるので、金光教の遺骨収集で巻かれたものですね。

米軍の手榴弾もありました。(^o^)

本日の探索活動は終了です。来年に向けて、良い情報が得られました。さあ帰りましょう。(^o^)