令和6年(2024年)沖縄遺骨収集奉仕活動

- 2月14日(水)糸満市役所、戦没者遺骨収集情報センターご挨拶

- 2月15日(木)久しぶり参加の田中さんを交え大渡方面の海岸線で調査・遺骨収集

- 2月16日(金)これまで誰も調査していないフィッシャー(岩の裂け目)を発見!!

- 2月17日(土)慰霊巡拝 第49回金光教沖縄遺骨収集奉仕参加

- 2月18日(日)慰霊巡拝 第49回金光教沖縄遺骨収集奉仕参加

- 2月19日(月)これまで誰も調査していないフィッシャーの発掘作業開始

- 2月20日(火)これまで誰も調査していないフィッシャーの発掘作業継続

- 2月21日(水)フィッシャー内から完全一体のご遺骨発見 収容を開始!

- 2月22日(木)収容作業の継続(慌てず慎重に作業を進める)

- 2月23日(金)完全一体のご遺骨収容作業が完了しました!

- 2月24日(土)金光教那覇教会教師による現地ミニ慰霊祭催行

- 2月25日(日)来年の作業場所捜し(摩文仁の未踏の地域を彷徨する)

※金光教那覇教会による遺骨収集は本年の第49回で終了しました

サイト管理人は第10回から参加させて頂きました。衷心より御礼申し上げます

2月17日(土) 第49回金光教沖縄遺骨収集奉仕参加

今日の天気予報は「曇りのち晴れ」です。予想最高気温22度、降水確率は30%、20%ですから、雨の心配は無いと言う天候ですね。今日は第49回金光教沖縄遺骨収集奉仕に参加します。申し訳ありませんが写真の掲載はありません。ご了承くださいますようお願いいたします。

本日朝の慰霊巡拝では、「沖縄陸軍病院第二外科壕」、「山第二野戦病院小池隊最期の地 積徳高女看護隊(糸洲の壕)」、「独立高射砲27大隊本部壕」を訪ねました。

本日最初に目指すは、「沖縄陸軍病院第二外科壕」です。道路から15m程入った所に壕口がありますが、すでに同壕に隣接する石碑は見えていますね。それでは向かいましょう。

到着しました。壕口も見えて来ました。

「沖縄陸軍病院第二外科壕」

「沖縄陸軍病院第二外科壕」です。「陸軍病院第二外科壕」と書かれた石柱と共に、第二外科壕の壕口が見えますね。同壕は糸洲集落の外れにある事から、「糸洲第二外科壕」と呼ばれたりもします。この壕は陸軍病院壕として使われていました。ひめゆり学徒隊も引率教諭と共に、ここで看護活動を続けたのです。この壕は6月18日に米軍に発見され馬乗り攻撃を受けましたが、動ける人は夜間に脱出し第一、第三外科壕方面に逃れた事から、学徒等は間一髪で脱出に成功したと言われています。第二外科長・目源逸医大尉は自決し、翌19日未明、佐藤医少佐は、各科長に斬込み、及び国頭方面に突破を下令し、生存者を率いて斬込みを敢行しました。

御霊様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。m(_ _)m

所在地ご紹介

「駐車場は、近くにある「シーサー屋」の駐車場を利用させてもらいます。トイレはありません」

以前はこの壕開口部は閉ざされていましたが、何者かにより壕口が開けられ中に入れるようになりました。しかしながら、壕口は土を盛って塞いだという雑な状況でしたから、昔から30cmぐらいの小さな穴が開いていて、何時も壕の中が見えるような状況ではありました。ある年から壕口から人が入れるぐらいに拡張され、壕内を見ると土が掘り返され、遺骨収集作業をした形跡がありました。

壕は糸洲集落が近いことから、古墓であった場所を拡張した可能性もありますね。出入り口は二カ所あります。またこの壕口の右側は切り通しの道路となっていますが、拡幅の際に斜面に人が通れるぐらいの大きな穴が開いたという話ですが、切り通しの道路を作る際に潰されたという情報も聞いた事があります。ただその開口部が「陸軍病院第二外科壕」と繋がっているかどうかまでは知り得ていません。

壕口から2mぐらい中に入ると、ご覧のようにコンクリート製の納骨室が、壕内の広い空間を埋めるように設置されています。ここからは納骨室に沿って左に進みます。

納骨室ですね。蓋が無いんですよね~。恐らく蓋もコンクリート製だと思われますが見当たりません。

納骨室の中を見ています。少し解りにくいのですが、開口部の上側や右隅部分を見て下さい。ご覧のように、納骨室の奥の方は土盛りが無いのが見て取れますね。納骨室の中にある土砂は、納骨室のすぐ横を掘った際に出た土砂を投げ入れたと考えられます。

この写真は納骨室の背後を写しています。壕口から、この写真の奥まった部分までが、この第一外科壕のほぼ全ての空間と言う事になります。病院壕としては、あまりに狭いと感じざるを得ません。完全に横に寝ている重傷患者なら10名がやっと収容出来るぐらいの広さしかありません。また壕口から手榴弾を投げ込まれたら、全員が殺傷されるかもしれないと言えるほど隠れる場所がありません。

この写真は納骨室のすぐ横を撮影しています。ご覧のように、何者かが遺骨収集する為に、深く掘ったとみられる場所です。掘った土砂は周辺に積み上げるのではなく、納骨室の中に投げ入れたと考えられます。

壕口を撮影しています。この壕は奥行きが無くて、壕口から手榴弾を投げ込まれたらそれで終わり‥‥。と言うような状況で、安心して居住出来なかったと推察されます。

納骨室の奥にある空間を撮影しています。広い空間はここで終わりですから、如何にこの「陸軍病院第二外科壕」が狭いかが判りますね。

納骨室を超えて奥まで来ました。ここもご覧のように、地盤が深く掘り返されていますね。誰かが掘り返したのですね。

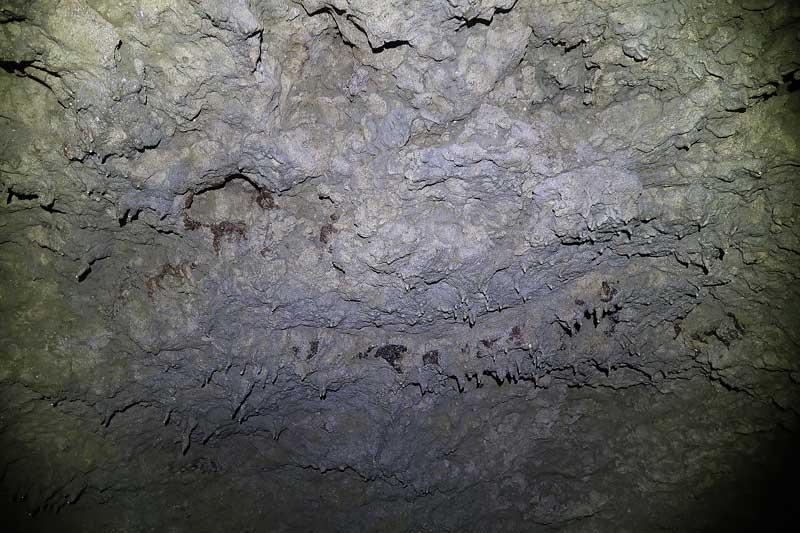

誰かが深く掘り返した場所の天井の岩盤を見てビックリです。今にも落盤しそうな雰囲気ですよ~~~。(^_^;)

壕空間の東側を撮影しています。納骨室のコンクリートが少し見えていますが、本当に狭い空間です。

壕空間の奥まった所で、狭い坑道があります。左に曲がる感じです。5mぐらい進むと行き止まりとなり、もう一つの壕口が天井面に開いています。両側に石が積み上げられていますが、多分遺骨収集で積み上げたものと思われます。

狭い坑道を進みます。

もう一度左に曲がると、ご覧のように天井面にもう一つ壕口があります。ここは陸軍病院壕ですから、銃眼とは違う意味で壕口が設置された可能性が高いです。壕口をよく見ると、壕口の下側は比較的小さな岩が積み上げられているのが解ります。現在の壕口は人の出入りは無理ですが、沖縄戦当時は壕口がもう少し広かったのでしょう。難なく出入り出来るぐらいの広さがあったのかも知れません。因みに、通常の壕は二カ所以上出入口を設けて、一カ所が攻撃を受けたら、違う壕口から脱出すると言うような話も聞きますが、この壕口は本来の壕口とあまり離れていませんね。ですから一カ所の壕口が攻撃されたら、もう一つの壕口から逃げろ‥‥。的な説明はキツいですね~。(^_^;)

狭い坑道の奥から広い空間側を撮影しました。

納骨室の北側まで来ました。壕口を見ています。この壕は本当に隠れる場所が無いですね~。

もう一度崩落しそうな天井面を撮影しました。怖いですね~。この壕では絶対遺骨収集してはいけません。(^_^;)

二つ目の壕口です。距離が近いですから、すぐに見つける事が出来ますよ。写真中央部に壕口があります。本来の壕口から15mぐらいでしょうか。樹林が無かったら、二つの壕口は目と鼻の先にあるように感じるはずです。こんな穴が、落とし穴みたいに存在して良いのか? 壕口の上側が少し盛り上がっているので、多分壕口付近は歩かないと思すので大丈夫でしょう。(^o^)

「シーサー屋」

白い車が私が借りているレンタカーです。「沖縄陸軍病院第二外科壕」慰霊巡拝に際しては、この「シーサー屋」さんの駐車場に止めさせてもらってます。「沖縄陸軍病院第二外科壕」から50mぐらいの距離にあるのでとても便利です。凄く近いですしね。朝早いですから、ご迷惑にはなっていないと感じます。同所のシンボルツリーと言えるガジュマルの木です。昨年は元気がない印象でしたが、今年は緑豊かで力強い印象のガジュマルでした。

大きく育ったガジュマルの木です。歴史を感じますし、何より立派ですよね。因みに、「シーサー屋」と言う施設は糸洲集落の方々が執り行う年中行事などで、御願(ウグヮン)で廻る拝所の一つだそうですよ。施設として駐車場があり、休憩所としての東屋と拝所と思われる家屋もあります。

昨年までは屋根にクワズイモが生えていましたが今年はありません。屋根の清掃作業をしたようです。

「シーサー屋」と言う拝所です。棚の上には、幾つかの香炉も置かれていました。何を祀っているのかは解りませんね。建物内の左下にも、香炉らしき物が置かれています

拝所の様子です。五基かな? 香炉が置かれていますね。

土間にも三基の香炉が置かれていますね。香炉は寄進されて設置される流れのようです。

パパイヤの畑ですね。パパイヤがまだ青いですが幹に付いていますね。

パパイヤはジューシーで甘さが強く、独特な発酵臭と若干の苦みがありますね。一般的には生でそのまま食べますが、スムージーとかも良さそうですよね。因みに、未熟の状態の青くて硬い青パパイヤは、沖縄では野菜として食されています。

次に目指すは「糸洲壕(ウッカーガマ)」です。「沖縄陸軍病院第二外科壕」とは国道331号線を挟んで反対側にあるので、両戦跡を同時に訪ねるのも有りだと思います。写真の道路のうち、左右に走る大通りが国道331号線です。ここは交差点でもあります。この交差点は、「轟の壕」入り口の交差点から、国道331号線を東に500m程進むとこの交差点になります。ご覧のように、「山第二野戦病院小池隊長最後の地 積徳高女学徒看護隊(糸洲の壕)」と書かれた看板を探し当てれば大成功、後は大丈夫です、必ず到達出来ます。(^o^)

「糸洲の壕」は眼前の狭い舗装道路を80mほど直進します。実は「糸洲の壕」のある場所が見えています。写真右端に、こんもりした樹林のある場所が写されていますが、そこに「糸洲の壕」があります。

80mほど進むと大きく右折する砂利道の農道が現れますから、そちらに曲がります。曲がってから50mほど進むと右側に、目的の「鎮魂の碑」や「糸洲の壕」がある場所に到達します。

「山第二野戦病院小池隊最期の地 積徳高女看護隊(糸洲の壕)」

無事に到着しました。駐車場は無いので、この付近の迷惑にならない路肩に駐車する以外に手はありません。また人の気配を感じて、近くの農家が飼っている犬が間違いなく吠えるでしょう。複数の犬がキャンキャンうるさいぐらいに吠えまくるので、手短に慰霊巡拝を終える事が肝心だと思います。

所在地ご紹介

「駐車場・トイレはありません。路上駐車は場所を慎重に選んで下さいませ」

左側の碑が付近の公共工事に伴い、平成29年(2017年)に改築された「鎮魂之碑」です。この碑の下に糸洲の壕(ウッカーガマ)があります。同壕は第二十四師団の第二野戦病院でした。沖縄戦開戦時は豊見城城跡にあった第二四師団の第二野戦病院(山3487部隊)が、第三十二軍司令部の南部撤退に伴い、5月27日頃移動して来ました。私立積徳高等女学校生徒で編成された積徳部隊は、3月31日に同師団第二野戦病院に編入されたものです。

二つの慰霊碑が建立されていますが、右側の「鎮魂の碑」は、ここで亡くなられたご遺族が建てられた慰霊碑みたいですね。「仲村家」の亡くなられたご家族の記名が見えます。

御霊様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。m(_ _)m

鎮魂之碑碑文

此の洞窟は第二十四師団山第二野戦病院の跡である。長野富山石川県出身の将兵現地防衛召集兵並に従軍看護婦積徳高等女学校看護隊が負傷兵を収容した豪跡である

この糸洲の壕(ウッカーガマ)は、爆雷やガス弾を連日投げ込まれるなど、米軍の執拗な馬乗り攻撃を受け、重症患者を中心に犠牲者が出ましたが、壕内外含めて、私立積徳高等女学校の学徒看護隊員の戦死者はごく少数に止まりました。米軍による南部掃討戦も収束傾向にあった6月26日解散命令が出た事もありますが(これは小池隊長が意図的に解散命令を遅らせたという話です)、第二十四師団小池隊長は「決して死んではいけない、必ず生きて家族のもとに帰りなさい…」と学徒看護隊員一人一人の手を握り言われたそうですから、そうした訓示が生徒を勇気づけたのかもしれません。因みに、小池隊長ご自身は、解散命令を発出し学徒看護隊員を送り出してから、壕内で自決されました。

「糸洲の壕(ウッカーガマ)」

ウォ~~~~!!! 閉鎖が解除されてる~。(^o^)

ここ数年間この場所での下水管取替かなにかの工事の為に立ち入り禁止となっていましたが、

「糸洲の壕(ウッカーガマ)」見学が再開されたようです。嬉しいですね。壕への立ち入り禁止が続発している状況下、予期せぬ朗報ですよね~。同じ場所での昨年の様子を下に掲載しました。

《過去の写真ご紹介》

※現在「糸洲壕(ウッカーガマ)」は閉鎖され立ち入り禁止となっています。

【令和5年(2023年)2月撮影】

「糸洲の壕(ウッカーガマ)」は、ここから降りて行くのですが、ご覧のようにススキが茂って前に進めません。3m程進むと立ち入り禁止の看板が掲げられています。残念ながら、壕見学が再開される見通しは無いと思えます。

過去写真掲載はここまでです。

この狭いスロープと階段を降りると「糸洲の壕」(ウッカーガマ)があります。私も数年ぶりとなりますが一緒に降りて見ましょう。ワクワクしてきますね。階段など路面のセメントも新しい色をしています。

階段の幅が狭くなっていきます。この狭さは昔と変わりませんね。広くしようと思えば出来るのですが‥‥。昔は左側にはインパチェンスの花が沢山咲いていました。(^^;)

階段部から壕口を見ています。少し解りにくいですが、黒っぽい色合いの場所に壕口があります。

この写真は壕口の上にある分厚い岩盤を写しています。ご覧のように壕の上には巨大な岩盤があるのが判りますね。三メートルとか四メートルはある岩盤の下に壕があるので、艦砲砲弾が着弾しても全くの安心な状況ですね。

階段を降り壕口が近づいて参りました。道路面から8mぐらい降りて来たでしょうかね。轟の壕の壕口は人一人がやっと通れるぐらい小さいですが、糸洲の壕の壕口はご覧のように結構な大きさがあり立位で普通に入れます。この壕は、第二十四師団の第二野戦病院として利用されました。壕口は二カ所あると言われていますが、私はまだもう一カ所の入り口から入った事はありません。何時の日にか、その壕口からも入ってみたいですね。

壕の中に入りました。壕口付近は結構な広さも高さもありますね。壁天上面の岩盤は、比較的掘削しやすい岩盤に見えました。

坑道が狭くなりますね。狭い坑道の先に川が流れている場所に出ます。黒いホースは農家が取水する為に敷設したものです。それにしても、ここで平和学習するのですから、生徒さんが躓いて転ばないように、黒ホースを整理整頓出来ないものでしょうかね~。(^^;)

川が流れている場所に出ました。この辺りも問題なく立って歩けます。

水面を写しています。あまり綺麗な水ではありませんね。そして川ではあっても、この時節は水の流れがありません。水面にある泡が停止したままである事から、水はほぽ滞留しているように見えます。この川の右手側が轟の壕方面です。実はこの糸洲の壕は轟の壕と川の流れる坑道が繋がっていると言われているので、何時の日か、ここから轟の壕まで探検をしたいなとは思っていますね。(^o^)

それでは川の右手側に進んでみましょう。川にコンクリート製ブロックが置いてあったりしますが、川を渡るために設置されたものです。ブロックを上手く使って壕内を移動していきましょう。(^o^)

この壕は、第二十四師団の第二野戦病院だったので、この辺りにも重症患者が沢山横になっていたのでしょうかね。この辺りは地盤が乾いているのが判ります。天井から水滴があまり落ちてこない場所のようです。

更に奥へと進んでみましょう。若干身を屈めないと進めないような場所もありますが、概ね歩きやすい坑道となっています。まだまだず~と坑道は続いていますが、一人で入っている事もあり、前進はこの辺りで止めときましょう。

ここからは川の左側を進んでみましょう。川に沿ってあぜ道もあるなど、この辺りも重症患者が沢山横になっていたかも知れませんね。

急な上り坂になっています。この辺りはあぜ道も狭くなり、歩きにくい状況です。また天上面から滴り落ちる水滴により、地面が泥濘んでいます。滑って転ばないように注意して進みます。川沿いにブロックが沢山並べられている事から、ブロックの上を歩いた方が早く進める場所かも知れませんね。

小山を越えたと言う感じですね。川にブロックが並んでいます。これは恐らくあぜ道がある事はあるのですが、坂道である為に雨の多い時節は路面が滑りやすくなると思います。ですからブロックの上の方が歩きやすいと言う状況になるのだと思います。

ここは良い感じの場所ですね~。ここにも大勢の重症患者が居られたのかも知れませんね。単独行なので、前進はここで止めときましょう。

地盤面を写しています。水滴が連続的に落ちる地面は、ご覧のように小石が見えるような状況になっています。そして周りの地面は泥濘んでいます。沖縄戦当時は勿論、平和学習で入壕する方々も泥濘んで大変ですね~。

天井面を撮影しています。白く光るのは水滴ですね。比較的雨量の少ないこの時節で、これだけ水滴が落ちてくるのですから、梅雨時が含まれる沖縄戦当時はもっと悲惨であったと思われます。そうした梅雨時での看護活動を続けた積徳高女学徒達も、湿気の多い壕生活により風邪を引いたり、下痢や発熱する者が続出したそうです。しかしながら、戦傷者が続々と運び込まれる状況下で、自身の不調は横に置いて看護活動に従事したと言われています。

同じく天井面を撮影しています。絶え間なく水滴が落ちてきますね。

川辺付近から壕口を撮影しています。コンクリート製階段も見えます。

ライトを消して撮影すると、こんな感じですね。

壕口付近の地盤面を撮影しています。左手は濁流が流れた跡‥‥。みたいな感じですよね。台風など大雨の時に、地面を雨水が削ったのでしょうか?

同じ場所をもう一度撮影しました。平和学習で生徒さんが転ばないように、黒ホースを整理整頓してあげましょう!!

この壕は前年の米軍による奇襲、いわゆる十・十空襲以降から地元部落民により避難壕として使われていましたが、日本軍の戦線後退に伴い、第24師団第二野戦病院糸洲分院壕として、5月下旬から使われはじめ、学徒動員された私立積徳高等女学校の学徒看護隊員も同時に入壕したようです。

結局この糸洲壕も、沖縄戦も終局が近い6月20日頃から、米軍による馬乗り攻撃を受け、ガス弾や爆雷を投げ込まれるなど激しく攻撃され、重症患者など100名以上の犠牲者が出た模様です。

数日に渡る馬乗り攻撃に耐え、この壕内で陣頭指揮に当たっていた小池隊長は、第三十二軍司令部からの病院解散命令を受けた際も、この状況下で解散命令を出すのは危険だと判断して軍命を握り潰したのです。そして牛島第三十二軍司令官と長参謀長の自決の報を受け、日本軍の組織的抵抗の終焉を確認した上で、6月26日に解散命令を出したのです。

小池隊長は、6月26日の解散命令に際しての最後の訓示で、私立積徳高女学徒看護隊の生徒一人一人の手を握り、労りの言葉を掛けると共に、概略「捕虜になるのは恥ではありません。本当の恥は死ぬことです。なので決して死んではいけない。必ず生きて家族の元に帰り、この凄惨な戦争の最後を後世の国民に伝えて下さい」と語ったと伝えられています。小池隊長は、解散命令を出した後、壕内で割腹自決を遂げたそうです。

「沖縄戦の学徒隊」 愛と鮮血の記録

金城和彦著 日本図書センター 平成4年(1992年)5月初版

上掲の金城和彦著「沖縄戦の学徒隊」に、この第24師団第二野戦病院糸洲分院壕で看護活動をされた方の手記がありましたのでご紹介します。同著内に「手記・うるまの島の夢破れ」と題して、沖縄戦当時、積徳高等女学校四年生であった津波古照子さんが書かれました。

手記・うるまの島の夢破れ (津波古 照子)

(194頁)

こうして敵弾のなかを、私たちは患者に附き添ひながら、波平、座波、高嶺、真壁と通りすぎ、やっと目的の摩文仁村糸州の壕(天然の洞窟)に到着することができた。壕内はかなり広かったが、下は深さが二、三尺もある水が溜まり、上には鍾乳石がいっぱい垂れ下がってゐた。その壕の尖端は、海に続いてゐるとのことだったが、私たちの落ちつく場所は水の溜まってゐる一番下の方だった。私たちは戸板などをその水の上に敷き、そこで生活することになった。

この壕にやってきてからも、戦傷者はひっきりなしに運ばれてきた。私たちは、この患者の看護、治療に当たるかたはら、夜になると国吉、前里方面まで、食糧蒐集に行った。

弾雨の中での食糧集めは、それこそ命がけだった。ある時はぽっかり口をあけた弾痕の水たまりに落ちこみ油と垢にまみれた服をびしょ濡れにして、髪も顔も泥だらけで、やっと帰ってきたこともあった。

水がたまってゐる湿気の多い壕生活のなかでは、いつのまにか体の抵抗力が弱まるのは当然だった。

風邪をひく者や、下痢をし続ける者や発熱する者がでた。それでも私たちは、患者を抱へながら一所懸命がんばった。とくに、水虫と足の水腐れには、ほとんど全員が悩まされた。

かうした最悪の状態のなかで、小池隊長が、やさしくはげましてくれたのは、何よりも嬉しかった。

ある日、食糧蒐集のため糸数部落に行ったとき、師範学校女子部の仲村スエさんと比嘉園子さんに、ひょっこり出合った。あまり突然のことで、私ははじめ声も出なかった。二人は近くの壕にゐるといふのだが、お互ひに任務中なので、ゆっくり語り合ふこともできないまま別れた。話し合へば、お互ひに、言ひ尽せないさまざまな話があっただらうが、それにしても、この出合ひの数分が、それっきり二人との永久の別れになってしまった。

もう南部一帯に敵が侵入するやうになり、私たち従軍看護婦が、運よく一人の負傷者もなくここまで来てゐることは、まったくの奇蹟とでもいへるほどだった。

六月十日頃には、すでに敵は高嶺、国吉の線に迫ったので、兵士は毎日のやうに斬込み攻撃に出て行った。白鉢巻をきりりと締めた兵士が、

「一足さきに靖国神社へ参ります」

さう挨拶すると、私たちは、「特攻隊の歌」や「海行かば」、そして最後に「君が代」で送るのだったが、兵士たちは言葉の通り、ふたたびこの壕に戻るものは一人もゐなかった。

六月も中旬を過ぎるころになると、敵は病院壕の上にある高地を占領して幕舎を立ててゐるらしく、時折鑿岩機らしい音がきこえてきて私たちのゐる壕の破壊をたくらんでゐるようであった。

そして、計画通り攻撃がはじまった。

六月二十日ごろ、壕内にはガス弾や手榴弾が投げ込まれ、入口近くにゐた人は、ばたばた斃れ、患者たちは死んでいった。その数は百名ほどにのぼった。

私たちは、攻撃のたびに、ガーゼを水に浸して鼻や口に当てたり、ときには直接顔を水に突っ込んだりして、やっと命を保った。しかし、翌日から毎朝八時ごろになると、

「投降せよ。もし応じないと壕にガソリンを流し込んで燃やすぞ」

といふ敵の勧告がくり返されるやうになった。壕内には屍臭がみち、何ともいへぬ腐敗した臭ひで、息も詰るやうだった。食糧も次第に乏しくなった。最後には、三合の玄米と二袋の乾パンだけとなった。もう先の運命は見えてゐた。

――― 最後を立派に飾りたい ―――、いまは死所を得ることだけが、ただひとつの願ひであった。

ある日、私たちは小池隊長に申し出た。

「隊長殿。私たちも斬込みに参加させて下さい。お願ひします」

それは、私たちの心からの歎願だったが、小池少佐は首を振り、

「みんなの気持ちはよくわかる。しかしまだ時機ではない。もう暫く待て」

と諭すばかりだった。私たちは、やむなく時機を待つ他なかった。

だが、私は、どうしてもぢっと待ってゐることに耐へられなくなった。真栄田さんと相談してとにかく外の様子を見ることにした。壕内では、その日も斬込隊が編成されて出発するとこであった。二人はこっそりそれについて壕を出た。

長いこと外気に触れなかった二人にとって、外の空気は爽快だった。兵隊たちは、敵陣指して真直ぐ進んで行く。私たちも後からついて行った。

やがて部落の入口にさしかかった。突然五十メートルぐらゐ前方で照明弾が上がったと思ふとすざましい大音響が起った。思はず地面に伏せたその瞬間、ヒューと風を切って耳のそばを敵弾が通過した。迫撃弾だった。私は、真栄田さんの手を摑んでゐることを感じた。われに帰って二人が無事であることに気づくと、急いでそばにあった溝に身を隠した。

身を隠しながら、前方を見ると、兵隊の姿はもうどこにもなかった。さっきの敵弾で吹き飛ばされたにちがひない。私たちは、溝の中でぢっと息を殺して敵の様子をうかがった。どうやら砲弾の音も鎮まり、やがて東の空がほんのりと明るくなってきた。もうすぐ夜が明けるのだ。明るくなっては大変だ。二人はあわてて壕に引き返した。

それから間もなく、壕内に緊張した空気がみなぎり、看護隊に集合の命令があった。小池隊長は、

「長いこと軍とともに行動していただき本当にご苦労であった。しかし、もはや事態はこれ以上皆さんを一緒に行動させることはできない。兵隊は最後まで戦うのが当然であるが、皆さんは勉強途上にある生徒であり、しかも将来国を背負ってもらわねばならぬ大事な身である。死ぬことだけが、国に対するご奉公ではない。私にも皆さんぐらいの子供があるが、皆さんを見ていると、自分の子供のように思えて、何としても、一緒に死地に連れて行くのは忍び得ない。皆さんは、他府県の生徒に比べるとかわいそうでならない。それだけにぜひ生きのびて、沖縄戦を他府県の生徒に知らせてもらいたい」

と訓示し、私たち生徒の一人一人の手をしっかり握って、別れを告げられた。少佐の頬は涙で濡れていた。やがて小池少佐が30分後に自刃されたことを私たちは知った。それは、壕外に出た友の一人が、忘れ物をしたことに気づき、壕に引き返したとき、すでに割腹して最後を遂げられた少佐の遺体を見たからだ。

壕外は危険であるから、決して団体行動をとらず、いつでも、二三名ぐらいで行動せよ……。という少佐の言葉を守り、私たちは二三名づつ組を作り、十四五分おきに壕を出た。

私は真栄田さん、仲地さんと一緒に、壕の中で拾った一発の手榴弾をしっかり持って、最後の時はこれで自決する決心で、三人固く手を握り合い、死の脱出に向かったのである。

【積徳高等女学校四年生津波古照子さん「手記・うるまの島の夢破れ」の記述部分】

「沖縄戦の学徒隊」から転載させて頂きました

山第二野戦病院小池隊長は、当初この壕に配属された生徒に対し、驚くことにいろんな理由をつけて50名中25名を家族の元へ帰してしまいました。また居残った25名の生徒に対しても優しく励ましてくれたり、危険に曝さないようにとの特別の配慮が為された事により、この壕での学徒看護隊員の犠牲者は3名に留まりました。

沖縄戦当時、公立私立を問わず7校全ての女子校に対して、動員命令が発令されました。私立積徳高等女学校徒看護隊は動員64名のうち犠牲者は4名だけという事で、他の学徒隊との比較をしても際だった生存率であったようです。大正7年(1918年)に沖縄家政実科女学校として創設された積徳高等女学校は、戦後は復興されず、28年の歴史に幕を閉じ廃校となりました。

国道331号線にある「山第二野戦病院小池隊長最後の地 積徳高女学徒看護隊(糸洲の壕)」と書かれた看板が設置されている方向を撮影しています。写真中央にそれらしき看板が見えますね。(^o^)

慰霊塔のすぐ横にあるサトウキビ畑では、大きな機械がうなりを上げてサトウキビの収穫を行っていました。従来のサトウキビの収穫作業は、人が鎌で一本一本切り取っていたものですが、今は写真のように機械で茎の部分のみチップ状にしたうえで収納袋に落とし込むのですね。

次に目指すは「独立高射砲二十七大隊(球12517部隊)本部壕」です。写真中央部、国道が曲がる辺りの右側が、同壕へ至る入り口となります。写真は、いきなり国道331号線を写していますが、同壕前には適切な駐車場がありません。迷惑の掛からない場所に駐車しなければなりませんが、この写真の手前側に唯一私有地ながら、迷惑にはならないと思える車を駐車する場所があるのでお勧め致します。自己責任と言う事で、敢えて写真ではご紹介しませんが良い場所です。ご自身でこの写真を便りに探してみて下さいませ。(^o^)

ここが「独立高射砲二十七大隊(球12517部隊)本部壕」へ至る入り口となります。チェーンが立ち入り禁止と言うような意味合いで設置されている事から、この道は私有地だと思われます。また同壕へ至るまでの途中に門中墓がありますので、眼前の歩道は門中墓への参道であり、そこを通らせて頂くと言う事を頭の隅に入れておく必要があるように思います。ここは国道331号線からも問題なく見えるので、この入り口を見落とす事は無いと思います。

ここは門中墓への参道です。100m程で門中墓へ至ります。舗装面を道なりに奥へと歩みを進めて下さい。

突き当たりに門中墓が見えて来ました。

突き当たりは門中墓です。独立高射砲二十七大隊(球12517部隊)本部壕は、霊地の手前右側の階段を降りていく事になります。写真では手摺りが見えていますね。

門中墓です。お名前は消してあります。崖をくり抜いて作られたお墓ですね。門中とは、概ね血族を同じくする集団で、同一村内で本家を同じくする人々の事をいいます。ただ家族や親族であっても、他村に移り住んだ人は門中から外されるようです。厳しいですね~。入れてあげてよと言いたいですね。(^_^;)

また親族以外でも門中の本家より、請うて竃の灰を貫い受ければ、加わる事が可能なようです。門中員は相互扶助の生活をなし、死後は一つの墓に納まり永遠に眠ると言う信仰的な繁りで強く結ばれているとの事です。

門中墓手前から右折して坂を降りていきます。ご覧のように、舗装路面はなくなり、いきなり狭い登山道のような小道を降りていく事になります。手摺りがあるので迷う事はないと思われます。道なりに進んで下さい。曇りの日はかなり暗くなり怖い雰囲気となりますが、勇気を持って進んでください。

階段は最初は少し狭いのですが、降りるにつれて幅広になるので歩きやすくなりますので、そのまま降りて下さい。

階段通路の左手にある石垣を写しています。壕口の上部を補強している石垣ですね。

階段通路を降りきると、今度は左手に歩みを進みます。今年は通路の雑草が伸びていませんね。歩きやすいです。この辺りは、初めて訪れる方にとっては怖いような印象を持たれるかもしれませんが、この通路の左手に二箇所の壕口があるので、そのまま前進して下さいませ。(^o^)

《過去の写真ご紹介》

【令和5年(2023年)撮影】

お~~~。通路の雑草が刈り取られている。素晴らしい! 見事に草刈りが為されています。こんな年は珍しいですよ。(笑)

過去写真掲載はここまでです。

平らな場所に出てから20メートルほど直進すると、左側にご覧のような壕入り口が現れます。これが「独立高射砲二十七大隊本部壕」です。正確には同壕は入り口が二カ所ありますので、その一つのサブの入り口という事になります。それでは近づいてみましょう。

沖縄戦が始まるまでは、この壕において独立高射砲二十七大隊第二中隊(第三中隊?)が火砲一門を設置して、予備陣地として南方の守りを担っていました。元々高射砲陣地は敵の激しい攻撃に晒されるのを前提としているため、開口部はご覧のようにコンクリートで補強されています。独立高射砲二十七大隊本部壕は、この壕と右側にもうひとつ大規模な壕があり、二つの壕はつながっていると言われています。

壕口上部に丸太を並べてコンクリートを流し込むと言う方法で天上面を補強している様子です。構築から79年の歳月が流れ、コンクリートの中を流れ出た水分が、カルシウムの結晶として氷柱を形成しているのが見えます。

もう一枚氷柱の様子を掲載しました。

壕口の石垣を撮影しています。この壕内で何度も遺骨収集されているので、この石垣も往事と比べ若干形が変わっているかもですね。

壕の内部を撮影しています。岩の上に氷柱の逆現象みたいな小山が形成されています。

壕内部の様子です。壕壁面をご覧下さい。場所により煤で真っ黒になっている場所もありますね。壕は空間としては、それほど広くはないですね。高射砲は壕内部に収納しておいて、射撃する時はレールに乗せて前に出して射撃、速やかに後退させたのでしょう。 また写真中央部少し右側に穴が見えますが、そこからもう一つの本部壕と繋がっていたと言われています。昔そこから覗いて見た事がありますが、落盤していて進む事はできませんでした。

目の前に青テープがありました。金光教の遺骨収集で収骨が為された場所と言うマーキングですよね。

ご覧のように、壕の中央部地面は大きく掘り返されています。大規模に掘り返されているので大勢で作業したと思われます。毎年地形が変わるので、毎年掘り返されている印象を受けます。

壕の壁面に注目です。下側部分が結構煤けているのが判ります。本部壕ほど真っ黒ではありませんが、この壕もまた激しい馬乗り攻撃を受けた事でしょう。

本部壕と繋がっている穴を拡大して撮影しました。昔は落盤していて進む事は出来ませんでしたが、今はどうなっているのでしょうかね。

もう一つの本部壕を目指します。雑草が繁茂していますが、真ん中に人が通った跡が垣間見えますね。

小さいですが白い案内板が見えてきましたね。本部壕の壕口は左に曲がってすぐにあります。

令和2年(2020年)に設置された案内板です。

「独立高射砲二十七大隊本部壕」

ここが「独立高射砲二十七大隊(球12517部隊)本部壕」です。巨岩が壕口を塞ぐようにありますね。この巨岩は平成23年(2011年)2月17日に訪れた際にはまだ落下していませんでした。平成24年(2012年)2月の時は、同壕に慰霊巡拝しなかったので落石していたか不明で、翌平成25年(2013年)2月15日の慰霊巡拝の時に、初めて落石で壕口が塞がれているのを目の当たりにした‥‥。と言う経緯があります。

御霊様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。m(_ _)m

所在地ご紹介

「駐車場・トイレはありません」

《過去の写真ご紹介》

【平成23年(2011年)2月17日撮影】

「独立高射砲二十七大隊本部壕」です。吉井さんが壕の中に入ろうとしている写真です。現在の様に雑草が繁茂していません。実に行き来しやすい状態ですよね。ご覧のように、本部壕までの通路については、昔は驚くほどキチンと整備されていました。松永さんの話では、自衛隊員が手弁当で草刈りや通路整備を行っているという話を聞いた事があります。それはこの本部壕だけではなく他の慰霊塔や碑でも取り組まれていたという事のようです。残念ながら年月の経過で、そうしたボランティア活動も下火になったのでしょうかね。

過去写真掲載はここまでです。

《過去の写真ご紹介》

【平成25年(2013年)2月15日撮影】

三回目のヒェー~~~。(^^;)

壕入り口を見つけたと思ったらご覧下さい。上から落ちたのでしょう。大きな岩が入り口を塞いでいます。この巨岩は、上掲の写真でご紹介したように、平成23年(2011年)2月17日に撮影した時にはありませんでした。また平成24年(2012年)の二つの巨大台風襲来で倒れたのでしょうか、大きな木が倒れ込んでいます。

過去の写真掲載はここまでです。

巨岩を乗り越え、改めてここが「独立高射砲二十七大隊(球12517部隊)本部壕」です。沖縄戦では独立高射砲第二十七大隊将兵574名のうち、464名の将兵が戦死されたそうです。首里戦線から、この島尻の大渡陣地壕まで、部隊の壊滅と言えるほど大変な犠牲者を出したと言う事になりますね。私はこの場所で手を合わせました。

「独立高射砲第二十七大隊英霊の碑」が、昔はこの本部壕の真上にあったようです。そこには、今はありませんが「おきなわファミリーランド」という遊戯施設がありました。オーナーのご厚意により無償で慰霊碑や観音像が建立されていたようです。そして恐らく同施設閉鎖に伴ってだと思われますが、平成14年(2002年)2月に同部隊ゆかりの地である島尻郡八重瀬町安里に移転されたとの事です。ここに「独立高射砲第二十七大隊英霊の碑」に書かれている碑文をご紹介します。詳しく書かれているので、同隊の沖縄戦での軌跡が碑文により垣間見えると思います。

「独立高射砲第二十七大隊英霊の碑」 碑文

旧沖縄派遣独立高射砲第二十七大隊(球第一二五一七部隊)は、昭和十九年五月二十日、山口県下関高等女学校にて編成完結、同月二十三日汽車にて下関から鹿児島へ向かい、二十四日仮兵舎第七高等学校(現鹿児島大学)に宿泊、二十八日輸送船「富山丸」にて鹿児島港を出港、途中、徳之島近海にて敵潜水艦の魚雷攻撃を受けるも、六月一日那覇へ上陸、八月一日現地沖縄召集兵入隊、十一月三十日鹿児島県大島郡出身者現役兵入隊、翌二十年二月一日重砲第四連隊先原崎照空分隊を編入し、二十七大隊は、将兵五七四名(大隊本部約一〇〇名、第一、第二、第三の各中隊にいづれも約一五〇名)で編成される。

二十七大隊本部(大滝大隊長)は、那覇市小禄垣花台地、第一中隊(中村中隊長)は、那覇市小禄四八・二高地、第二中隊(内田中隊長)は、那覇市天久台地(四九・五高地)、第三中隊(光本中隊長)は、中頭郡読谷村座喜味城址、照空隊を天久・先原崎、聴測隊を那覇市波之上にそれぞれ配備する。昭和二十年五月、軍の総攻撃に参戦するため大隊本部及び第二中隊の主力は宮城陣地へ、第三中隊は神里へ転進、同月上旬、大隊本部は新川陣地(南風原北側高地)、さらに、大隊本部及び小禄地区に配備されていた第一中隊は具志頭、第二中隊の主力は与座中座付近に転進、同月下旬、第一中隊は小渡陣地に転進、第二中隊、第三中隊も大隊本部と合流するが、この間の戦闘において、第一中隊長負傷、第二、第三中隊長戦死するなど多くの将兵が死傷し、第三中隊将兵で小渡の大隊本部陣地にたどり着いた者は数名であった。

六月十日前後、第三中隊の主力を除き、各隊は小渡の大隊本部陣地に集結し、最後の決戦場として陣地の強化を図るも、この時点で部隊の火砲は一門のみであった。六月二十日、生存者の約半数を数班に分けて夜間敵陣突破切り込みを実施すべく配備中、敵軍との交戦を行うも、大隊将兵に死傷者が続出し、遂に、昭和二十年六月二十三日夜、独立高射砲第二十七大隊は玉砕するに至った。

二七会の調べでは、沖縄戦における独立高射砲第二十七大隊将兵五七四名中四六四名が戦死であった。

合掌

本部壕内の様子です。これまで何度も遺骨収集が為されたと思われます。ご紹介した「独立高射砲第二十七大隊英霊の碑」碑文によれば、

「5月下旬、第一中隊は小渡陣地に転進。‥。第三中隊将兵で小渡の大隊本部陣地にたどり着いた者は数名であった。六月十日前後、第三中隊の主力を除き、各隊は小渡の大隊本部陣地に集結し、最後の決戦場として陣地の強化を図るも、この時点で部隊の火砲は一門のみであった。六月二十日、生存者の約半数を数班に分けて夜間敵陣突破切り込みを実施すべく配備中、敵軍との交戦を行うも、大隊将兵に死傷者が続出し、遂に、昭和二十年六月二十三日夜、独立高射砲第二十七大隊は玉砕するに至った」

と書かれている様に、この本部壕は昭和20年6月20日夜に、米軍による馬乗り攻撃で死傷者続出し、23日の夜、大隊は玉砕するに至ったとの事。23日と言えば、牛島司令官と長参謀長が、未明に摩文仁の司令部壕で自決した日でもありますよね。まさに断末魔の島尻戦線と言ったところです。それではご一緒に本部壕の中を巡って見ましょう。この本部壕は真壁千人壕と共に、今でも沖縄戦当時の残像を色濃く残す希少な壕でもあります。皆様もこの本部壕が、如何に凄まじい火炎放射攻撃を受けたか衝撃を受けると思います。

壕口を写しています。私が最初にこの壕に訪れた時は、壕内の地盤と、壕外の地盤はほとんど同じレベルでした。壕口の外側3mぐらいの範囲で、台風などの風雨で壕上部から流れ落ちた土砂が堆積して地盤が少し盛り上がっていたと言う状態でした。と言う事で、現在のご覧のような状態を考察するに、巨岩の落下と共に、大量の土砂も一緒に落ちてきた‥‥。と推察されます。

※既に過去の写真でご紹介しましたが、【平成23年(2011年)2月17日撮影】の写真の地盤レベルをもう一度掲載したのでご覧下さいませ。(^o^)

《過去の写真ご紹介》

【平成23年(2011年)2月17日撮影】

「独立高射砲二十七大隊本部壕」です。吉井さんが壕の中に入ろうとしている写真です。現在の様に雑草が繁茂していません。実に行き来しやすい状態ですよね。ご覧のように、本部壕までの通路については、昔は驚くほどキチンと整備されていました。松永さんの話では、自衛隊員が手弁当で草刈りや通路整備を行っているという話を聞いた事があります。それはこの本部壕だけではなく他の慰霊塔や碑でも取り組まれていたという事のようです。残念ながら年月の経過で、そうしたボランティア活動も下火になったのでしょうかね。

過去写真掲載はここまでです。

卒塔婆が数本立っていますね。洗い流した訳でもないのに、卒塔婆に書かれていたであろう戦没者の戒名などが、見事に自然消滅しているのが印象的です。風雨にさらされる場所ではないのに墨文字が消えてしまうなんて…。79年の歳月の長さが偲ばれますね。

卒塔婆を近くで観察すると文字が読めないレベルなどではなく、白アリに食べられたように木部もスカスカになっていますね~。

別の場所にある卒塔婆は一本だけですが、文字がかろうじて読めるものがありました。

ご覧のように、最初の広い空間には、二つの出入口があります。右側の出入口の方が開口部が広いので、通常は右側の出入口を行き来したものと思われます。

それでは、出入りしやすい右側の坑道口から中へ入ってみましょう。この辺りは結構狭いです。坑道が狭いのは爆風よけを目的にしているからでしょう。

写真中央の通路が見えてきました。壕内の要所、十字路交差点みたいな場所となります。

十字路交差点の真っ正面は、ご覧のような穴が開いています。

十字路交差点を、まずは右に進んでみましょう。

十字路交差点から、右側の部屋を写しました。結構広い部屋ですね。本部壕の壕口からかなり奥まった場所にあるのに、ご覧のように煤で壁・天井共に真っ黒ですよね。凄まじい火炎放射攻撃を受けた事が解ります。昔この壕に入った時に、坑木として使われていた可能性のある木がありましたが、炭化して炭になっているのを目撃しました。

更に奥へ進んでみました。地面には石がゴロゴロしていたのに、綺麗に片付けられ平らになっていますね。

更に奥へと進んでみましょう。と言いつつ、坑道の下に降りたら、コウモリが激しく威嚇し鳴いたので、すぐに引き返しました。(^^;)

坑道をぐるっと回って奥まった部屋にやって来ました。天井面などは煤で真っ黒ですね。この辺りも昔と比べて大きな岩が除けられて歩きやすくなっているのが見て取れます。。下で同じ場所を、平成23年(2011年)に撮影した写真をご紹介します。地盤が見事に片付けられているのが解ると思います。

《過去の写真ご紹介》

【平成23年(2011年)撮影】

ここは一番奥の部屋といってよいでしょうか。守備地区で壊滅的な打撃を受けて撤退してきた中隊が続々壕内に退避してきた以降は、中に入りきれないほど兵士達で、壕内は満ちていたと言いますから、このあたりも兵士達がすし詰めのように入っていたのでしょう。

御霊様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。m(_ _)m

これだけ壁面が黒くなっているという状況では、攻撃を受けてからこの壕内から生還した兵士は居ないのでは…。と思われますが、実際にはこれだけ激しい攻撃を受けたにもかかわらず、わずかに生存者が居ました。生存者が居たとは驚くべき事実ですが、壕が入り組んだ構造をしており、爆風は想像するよりも奥に入っていかなかったのではないかと想像されます。

遺品がありました。かなり太い木材が炭化しています。壕内が長時間燻り続けないとこのような “炭” はできませんね。ビンの破片が見えますが、水を入れておいた一升瓶でしょうか…。米軍の執拗な攻撃を受け続け、壕内は早くから水が一滴も無くなってしまいましたが、空腹も辛いけど、喉の渇きはそれよりもはるかに辛いという述懐があります。正に死ぬも地獄、生きるも地獄の世界がこの壕内で展開されたのでした。

これは軍靴ですね。壕内に靴底はかなりあるのが見てとれます。

クロイワトカゲモドキ君が私たちを迎えてくれました。近くに寄っても逃げませんね。「こんにちは (^o^)」って言ったら、流し目でウインクしたように見えました。(笑)

過去写真掲載はここまでです。

左側の坑道からここまで来たので、今度は右側の坑道を進んでみましょう。昔と比べて、この辺りの地面も綺麗に片付けられ歩きやすくなっていますね。

この辺りは昔と変わりませんね。

こうしてみると構築された壕であるのが判りますね。

集められた遺品等が散乱しています。

十字路交差点に戻り、真っ正面を写しています。ご覧のように、人が通れるぐらいの穴があり、奥には別の部屋があるのが解ります。入ってみましょう。

真っ正面に坑道が続いています。この坑道が最初の壕に繋がっているのではと考えています。それらしき坑道が他にありませんからね。因みに落盤しているので確認するのは難しいのですが、方向的には間違いありません。また現況は遺骨収集に土砂を移動したのでしょう。坑道に土砂が堆積していますが、沖縄戦当時は立って歩くのは無理だったかも知れませんが、背をかがめれば歩けるぐらいの高さがあったのではないかと感じています。

十字路交差点を今度は左に進んでみましょう。

坑道は少しずつ狭くなっています。地面は遺骨収集何度も掘り返されている印象を受けます。

この辺りも煤で真っ黒ですね。沖縄戦当時は坑道がこんなに狭くなかったと思うのです。遺骨収集で地盤を何度も掘り返すから、土砂の堆積が増えて地盤面が盛り上がった‥‥。そんな印象を受けます。

煤で真っ黒ですね。

ここが坑道の突き当たりですね。

ここはこの壕の最初の広間に出られる坑道です。現在は通行が不能になっています。岩が白い事から、遺骨収集で積み上げたのかも知れませんね。

この辺りも煤で真っ黒ですね。

それでは戻りましょう。(^o^)

外に出られます。光の有り難さが身にしみます。「独立高射砲二十七大隊本部壕」は真っ黒という印象があるから余計に重苦しい雰囲気が壕内には漂っていますからね。燻製になるぐらい焼き尽くされたこの壕内で亡くなられた戦没者のご冥福を祈らずにはいられません。

壕の外に出ました。写真の雑木林を真っ直ぐ進むと、大渡海岸にでます。その大渡海岸には、「患者壕」がありました。「独立高射砲二十七大隊本部壕」と「患者壕」との関係を説明させて頂きます。

独立高射砲二十七大隊本部壕に関連して忘れてはならない事柄として「患者壕」があります。患者壕は現在の大渡海岸最南端部より少し東側に位置しています。本部壕と患者壕との距離は、直線で900mぐらいでしょうか。この壕は同大隊の重傷患者50名余りが収容されていました。沖縄戦末期に同隊が本島南端に追い詰められ、乏しい食料の節約と壕の定員過剰の緩和の為に、もともとは戦死者を埋葬(安置)する場所であったものが、やがて戦えなくなった傷病兵を置き去りにする場所になったと言われています。

傷病兵たちは傷の治療や看護はおろか、水や食料も与えらなかったそうで、死体の腐臭、垂れ流した糞尿の悪臭の中で、傷の痛みや飢えや渇きにもがき苦しんでいたそうです。そうした中で米軍の馬乗り攻撃により、水陸両用戦車からの榴散弾や黄燐弾などあらゆる砲弾を撃ち込まれ、また最後には米軍兵士が崖を上がっての火炎放射攻撃を受けてしまいました。壕内は凄まじい轟音と共に阿鼻叫喚の地獄絵となった様です。

壕内は焼け爛れた死体の山になったまま戦後30年間放置され(頭蓋骨は終戦直後回収されたらしいです)、1970年代になってカビが生えたご遺骨が回収されたと言います。それでは、その患者壕を撮影した過去記事がありますので、再掲載させて頂きます。

《過去の写真ご紹介》

【独立高射砲二十七大隊の患者壕/平成23年(2011年)2月17日撮影】

ここは大渡海岸南端まで歩いてきて、更に数十メートル回り込んだ場所です。引き潮の時のみ徒歩で来られる場所にあります。目の前にある崖の中央付近に穴があるように見えますね。ここが独立高射砲二十七大隊の“患者壕”があった場所だと言われています。今からそこに入ってみましょう。

少し離れて遠くから写してみました。この付近一帯は、引き潮時なら誰でも容易に到達する事が出来ますが、満ち潮のタイミングをしっかり把握した上で訪ねる事をお勧めいたします。

ご覧のように “患者壕” に入るには縄ばしごを登らねばなりません。高さは4メートルぐらいあるでしょう。こうした状況で沖縄戦当時重症患者等をここから運び上げたのか…。この壕は沖合に居た米艦船から丸見えですし、何より患者を引き揚げる困難さが、未だに「本当に患者壕だったのかな」という疑念が未だ捨てきれないのが率直な感想です。

吉井さんが登って前に歩き出したところです。開口部周辺はかなり複雑な構造をしていますが、岩盤が一枚岩ではなく比較的もろい団粒構造ですから、執拗な砲爆撃を受けてかなり崩れたのではないかと推測しています。また開口部より下側の岩肌は比較的本来の地色が出て綺麗ですが、開口部より上側半分は煤でかなり黒色に染まっているのが見てとれます。榴散弾や黄燐弾が水陸両用戦車から打ち込まれ、最後は火炎放射攻撃を受けたという事で、内部が激しく焼かれ相当長時間黒煙が舞い上がっていたのではないかと思われます。

開口部付近は台風襲来時には、雨風で岩盤表面が洗い流されると思われますが、そうした状況下で66年も経て尚これだけ岩面が黒いというのに驚きを隠せませんね。高熱により焼却ススが焼付け塗装のように強固に付着しているのかもしれません。

ハシゴを登ると岩石を削って平らにしたのではないかと思えるほど、平らな床面となっています。10メートル程奥に入ると、ご覧のように一段高い床面との段差に突き当たります。すべての壁面は強く黒ずんでいます。おそらく火炎放射戦車は海沿いを回ってきて、ここまで到達し壕に向けて火炎攻撃をした可能性が高いです。沖に停泊する米艦船からこの開口部は良く見えますから、もちろん艦砲による砲撃も強烈にあったでしょう。

ご覧のように奥に行こうとすると、1.5メートル程度の段差の上に登らねばならない構造となっています。「上の段」の床面も概ね平坦であり、人工的に削ったという印象を受けます。岩盤をよく観察しますと、一枚岩ではないので、掘削は比較的容易だったのではないかと推測されます。ご覧のようにすごく焦げている箇所が多いですね。光は大きな開口部からまだ十分差し込んでいますので、この写真もストロボ無しで撮影されています。

上の段に上がってみますと、平坦な床面が結構な面積でありました。天井はほとんどすべて、概ね立って歩けるレベルの高さが確保されています。一度空間が狭くなって、写真の様に奥にもう一度広い空間がありました。広い空間の中央部には現在も使用していると思われる拝所が設けられていました。爆風避け、あるいは壕の爆撃に耐える構造を維持するために、広い空間を連続させないで狭い開口通路を間に挟んだりするのでしょうか?。一枚前の写真にも、空間のど真ん中に柱がしっかりとありました。

拝所及び広い空間の右側を見ています。この広い空間は天井が少し低くなっており、少し屈んで歩かないと頭を岩にぶつけてしまうおそれがありました。拝所はコンクリートブロックで構築され縁取られていましたが、ブロックは砲爆撃による破損も全く見られませんし、現在の規格寸法で作られていますから、戦後設置したと思われます。この壕が患者壕という事になりますと、この広い空間に大勢の重症患者が横たわっていたという事になりますね。

湿気が高く霞が掛かったように写されています。奥の方には、なにやら四角く切り取られた石が積み上げられていました。明らかに石を積んで塞いだという雰囲気でした。目地はセメントのようなものが詰められていましたので、ゴシゴシと少し削ってみましたが、思いの外柔らかいことから、セメントは含まれていない可能性があり、拝所と同時に設置されたのではなく、戦前から設置されていた可能性が高いと思われます。

壕内部から外を撮影してみました。ここに壕がありますと宣言しているような、とても大きな開口部…。米艦船からも望遠鏡を使わずともハッキリと視認出来たはずです。いかがでしょうか。重症患者であったとしても、あなたならこの壕に居続けたいと思いますか。??? (米軍の集中攻撃を受けるまでは、この患者壕の開口部はもっと小さかった可能性はあります)

この患者壕の存在が米軍に知られて最初の攻撃を受けたのは、6月23日前後だと言われています。 この患者壕への最初の攻撃は戦車からでした。最初の攻撃では、戦車砲から戦車砲弾、りゅう散弾、黄燐弾とあらゆる砲弾が、壕内めがけて打ち込まれ、砲弾の炸裂音と硫黄の悪臭と悲鳴とで言葉で表せないほどの地獄絵と化したそうです。

また沖合からピタリ照準を定めた米艦船の巨大な破壊力を持つ艦砲が火を噴き、砲弾は直撃弾として壕内で炸裂…。その時の様子は、この壕に収容されていたおよそ50名の患者の内、たった一人奇跡的に死を免れた兵士により語り伝えられています。

昭和50年、大隊本部壕と患者壕の遺骨収集が戦友会と御遺族により行われ、本部壕には白骨が十数体、患者壕には青カビの生えた50人分の御遺骨が、当時のまま山のように積み重なっていたといいます。しかしながら「戦いの果てに負傷した兵士を患者壕に捨てた」という非難を耳にしますが、誰がリーダーになろうとも、おそらく選択肢は無かったと思えます。大渡海岸および集落裏手ジャングルには、守備軍が構築した大隊本部壕以外の自然壕なんて全くありませんし、患者壕付近一帯の満ち潮時人を寄せ付けない断崖部分を俯瞰しても、“この患者壕よりも安全だと思える壕” は全くありませんでした。選択肢がなかった――。悲しいけれど、これが大渡海岸一帯を調査しての結論でした。

私たち三人は、黒く煤けた壕内の往時の悲惨さに想いを馳せ、戦争の不条理さを改めて噛みしめながら、戦後66年経過した壕内に立ち戦没者との無言の会話をしながら、ここで亡くなられた兵士の皆さんのご冥福をお祈りしました。

御霊様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。m(_ _)m

この患者壕がいかに苛烈な砲爆撃を受けたか…。患者壕に向けて激しい砲爆撃があった事を想起させる “物” が海岸線浅瀬に残っていました。この引き潮で露出した海岸の岩場に、無数に今も残る砲弾破片と思われる錆びて黒色をした鉄の塊です。驚くほどの数が散在しています。引き潮時に通行可能な患者壕付近の海岸線に散在する、幾多の肉体を貫通したかも知れぬ戦争の残像としての膨大な数の鉄片…。 この地で戦争があったという確かな証として、錆び尽きて消えるまで、少なくとも後100年は残存し続けるに違いありません。

※私の靴を写し込んでおきましたから、鉄片の大きさを靴と比較して下さいませ。砲弾の炸裂と共に、このような鉄片が強烈な爆風・轟音と共に360度全ての方向に飛び散るのですから、爆風を直接浴びると生死を分ける極めて致命的な結末に至る事をご理解頂けると思います。

このような鉄の塊が、砲弾炸裂と同時にぶっ飛んでくるのですよ…。

海岸に無数に残る砲弾破片その三。

海岸に無数に残る砲弾破片その四。

海岸に無数に残る砲弾破片その五。

過去写真掲載はここまでです。

ネットを検索していましたら、独立高射砲二十七大隊本部壕に関連した「患者壕」の内部を撮影した動画がありましたのでご紹介致します。リアルに「患者壕」のある崖や内部が撮影されています。因みに、ご紹介する動画は、沖縄戦当時の「患者壕」としては全く認識されておらず、あくまで動画タイトルに書かれているように、洞窟の中に拝所がある‥‥。と言う視点で撮影されています。その点をご了解の上ご覧下さいませ。

動画ご紹介

「【洞窟探検】干潮の大度海岸を磯歩き!午之方御嶽の真下にある洞窟の拝所は神秘的!」

日中は、第49回金光教沖縄遺骨収集奉仕活動に参加しました。(^o^)