令和6年(2024年)沖縄遺骨収集奉仕活動

- 2月14日(水)糸満市役所、戦没者遺骨収集情報センターご挨拶

- 2月15日(木)久しぶり参加の田中さんを交え大渡方面の海岸線で調査・遺骨収集

- 2月16日(金)これまで誰も調査していないフィッシャー(岩の裂け目)を発見!!

- 2月17日(土)慰霊巡拝 第49回金光教沖縄遺骨収集奉仕参加

- 2月18日(日)慰霊巡拝 第49回金光教沖縄遺骨収集奉仕参加

- 2月19日(月)これまで誰も調査していないフィッシャーの発掘作業開始

- 2月20日(火)これまで誰も調査していないフィッシャーの発掘作業継続

- 2月21日(水)フィッシャー内から完全一体のご遺骨発見 収容を開始!

- 2月22日(木)収容作業の継続(慌てず慎重に作業を進める)

- 2月23日(金)完全一体のご遺骨収容作業が完了しました!

- 2月24日(土)金光教那覇教会教師による現地ミニ慰霊祭催行

- 2月25日(日)来年の作業場所捜し(摩文仁の未踏の地域を彷徨する)

※金光教那覇教会による遺骨収集は本年の第49回で終了しました

サイト管理人は第10回から参加させて頂きました。衷心より御礼申し上げます

2月22日(木) 収容作業の継続(慌てず慎重に作業を進める)

今日の天気予報は「晴れのち曇り」です。予想最高気温27度、降水確率は10%、20%ですから、引き続き天候に恵まれていますが、予報官が5月中旬の暑さになるとのご託宣です。ヒェ~~。暑い中での収容作業となりそうです。本日も昨日に続き、完全一体のご遺骨発見場所で、メンバーの皆様と共に丁寧に収容作業を進める予定です。(^o^)

本日朝の慰霊巡拝では、「八重瀬の塔」、「白梅学徒看護隊之壕」、「富盛の石彫大獅子」を訪ねました。

遠くに山稜が見えますが与座岳です。航空自衛隊与座岳分屯基地の白いレーダーサイトも見えていますね。

写真は農家の畑を撮影したものです。これら農家の畑で育つ木本の植物について質問です。名前はなんでしょうか~???

答えは「桑」ですね。因みに桑の葉は、絹糸を採取する養蚕のカイコが食べる葉なのですが、沖縄で養蚕が為されているというのは聞いた事がないですね。ネットで検索すると、やはり養蚕の為ではなく、桑茶生産の為に育てられているようです。また桑の実は食べられるのをご存じでしたか。ラズベリー・ブラックベリーなどと同じような果実です。

島言葉で「クヮーギ」「ナンデンシー」と呼ばれる沖縄在来の品種である「島桑」は、健康に良い植物として親しまれて来たようです。特に島桑は、血糖値の上昇を抑える成分が豊富に含まれているそうですよ。(^o^)

新芽も出始めています。地面からの高さが見た目60センチぐらいでしょうか。その位置を切り株部分として毎年管理しているようです。因みに桑の葉は養蚕のカイコが食べる葉なのですが、沖縄で養蚕が為されているというのは聞いた事がないですね。ネットで検索すると、やはり養蚕の為ではなく、桑茶生産の為に育てられているようですね。

島言葉で「クヮーギ」「ナンデンシー」と呼ばれる沖縄在来の品種である「島桑」は、健康に良い植物として親しまれて来たようです。特に島桑は、血糖値の上昇を抑える成分が豊富に含まれているそうですよ。(^o^)

桑畑にはご覧の肥料が置かれていました。「牛ふん完熟堆肥」と書かれています。有機肥料ですね。これから畑に散布するものと思われます。早朝の冷気で袋が結露しています。

ガーン! 野菜直売所が全滅状態ですね~。(^^;)

木製の販売箱が一個だけ残っていますが、後は全部撤去されています。売れないのでしょうね~~。

一個だけ残った木箱を見てみましょう。

野菜が一個も置いてないですね。昔はこの時期沢山の野菜が並べられていたので、この木箱のオーナーも販売意欲を無くしているのかも知れませんね。置かれている野菜の数が年々減少している事から、何時かこの日が来る事は判っていました。残念ながらこの場所での野菜の無人販売は終わりになるのでしょうね。残念です。

サトウキビの花ですね。ご存じのようにサトウキビは沖縄県特産である黒糖の原料という事になります。イネ科サトウキビ属の植物で、沖縄の方言では「ウージ」と呼ばれるそうです。THE BOOMが歌う「島唄」の歌詞にも、「ウージの森であなたと出会い、ウージの下で千代にさよなら‥」という部分がありますよね。

サトウキビは沖縄県の基幹作物になっているそうで、農家の7割以上が栽培し耕地面積の約5割、農業生産額の約2割を占めるという、沖縄の基幹作物となっているそうです。サトウキビは沖縄で一番多く栽培されているという事のようです。これは意外でしたね。それはともかく、この幻想的なサトウキビの花は12月頃から咲き始めますが、糖度が増しましたよ~、収穫してくださ~い!という合図なんだそうで、この花が咲くとサトウキビの収穫が開始されるそうですよ。(^o^)

沖縄戦が始まる前は、「沖縄はニューギニアなどと違い、甘藷(サツマイモ)とサトウキビがあるから、戦が始まっても心配ない」と言われていたそうです。実際にその通りで、かなりの部分サツマイモとサトウキビが避難民を飢えから救ってくれたと言えるでしょう。沖縄戦戦記本にも紅芋とサトウキビのお陰で飢えを凌ぐことが出来た‥。と書かれていたりします。またそんな話を沖縄戦生存者の方から直接複数人から聞いてもいます。

首里戦線が崩壊して以降、南部島尻に避難した民間人はもとより、転進してきた日本軍将兵も、畑に植えられていた紅芋やキャベツ、そしてサトウキビを食してそれなりに空腹を凌ぐ事が出来た様です。

沖縄戦では行政の指導の下、農家の方々が戦場を彷徨う同胞に、せめて畑の野菜は自由に食べてくださいという申し合わせが為されていたそうです。そうした経緯もあり、南部における避難民は野菜を盗むという気持ちを抱かずに、畑にある野菜を食する事が出来たのだそうですよ。

こうした経緯の様子が書き記されている本がありますのでご紹介します。「沖縄かく戦えり」です。著者は沖縄戦当時人口課長で島田知事と共に県庁の中枢に居られた浦崎 純と言う方です。(^o^)

《書籍ご紹介》

「沖縄かく戦えり」

浦崎 純著 (株)徳間書店 昭和42年(1967年)初版

(118ページ)

戦局がどうあろうと、行政の第一の責任は、住民を飢えから守ることだった。島田知事はそれに徹していた。そして指導は農村の人たちの間によく実行されていた。夜間といっても空襲がやむだけで、艦砲や地上砲火はむしろ昼より激しかった。でも彼らはよくねばり続けた。一晩中フラリフラリと落下する照明弾が、彼らの作業に照明を与えてくれると喜んでいた。

こうした農村の人たちの、危険をこえた使命感と倦まない努力は、みごとに結実して、敗戦直後の食料危機に大きく貢献したことは、深く銘記さるべきだろう。

(121ページ)

挺身隊をはじめ、首里方面から後退してきた避難民の食料は、地元の部落常会の申し合わせで、どの畑からでも自由に取って食べることがゆるされた。これは村役場からの達しもあってのことだが、戦場にある同胞に、せめて食うものだけでも不自由させまいという農民の積極的な申し出もなされていた。避難民は、わずかの食糧しか持っていなかったので、どう食いつないでいくかが心配だった。それだけに部落の人たちの温かい思いやりを心から感謝した。そして誰はばかることなく、大っぴらに、近くの畑から農作物をとって食べることができた。

四月二十七日の緊急市町村長会議での、島田知事の指示が見事に生かされたのである。

沖縄に防衛軍が駐屯しはじめてからは、農村の人たちは陣地構築に駆りたてられていたので、農作業にはあまり手が回らなかった。そこで月明かりや星明かりのもとで作物を育てあげたのだったが、その農民の汗の結晶が、同胞を飢えから救ってくれたのであった。

南部地区農民のこうした粒々辛苦の結実がなく、また同胞へ「食べて下さい」と温かい思いやりがなかったら、飢えにかられた避難民は、生きんがために盗みという暗い気持ちを味わいながら、人目をはばかって作物をとっただろう。その時のありがたさは、今も身にしみて忘れない。

「沖縄かく戦えり」から転載させて頂きました

第32軍は5月末に首里戦線から喜屋武半島に後退し、玻名城、八重瀬岳、与座岳、真栄里を前線とする東西8キロ、縦深4キロの主陣地帯を構成した事もあり、島尻一帯は首里に次いで激戦が展開された場所である事はご承知の通りです。特に八重瀬岳の東側は平坦地となっており、戦車機動が為されやすい事から、ここからの米軍進入を許すと、極めて短期に摩文仁が攻略されてしまう恐れがある事から、守備の最も重要拠点として独立混成44旅団が布陣し防御の任についていました。米軍の反撃が6月6日始まって以降6月中旬ぐらいまで、ここ八重瀬岳周辺は米軍の激しい砲爆撃に曝されて、日本軍将兵の多大な犠牲者が出ました。それではご一緒に八重瀬岳の麓にある「八重瀬の塔」を慰霊巡拝しましょう。

東風平町字富盛にある「八重瀬の塔」は、緩斜面のこの写真の左手にあり、ご覧のように脇道を上がっていきます。写真に写されている大きな道路は県道52号線ですね。「八重瀬の塔」は駐車場が無いのが苦労する点です。

「八重瀬の塔」が見えてきました。同塔は県道52号線沿いにあります。近くには八重瀬公園への分岐点もあり、また同慰霊塔も全く見えない事から、思いのほか見落としやすい場所かも知れません。

「八重瀬の塔」

東風平町字富盛にある「八重瀬の塔」です。昭和24年(1949年)6月建立され昭和43年5月に現在の姿に改築されました。また近年にも大規模なリニューアル工事が施工されました。ですからご覧のように、比較的塗装も白さを維持しています。同塔は、戦後富盛集落の方々が付近に散乱するご遺骨1500余柱を集めて祀ったものです。特筆すべきは、現在でも富盛集落の方々が主体となって、諸費用も地区負担で慰霊祭を斎行されているとの事です。ありがたい話ですよね。

下掲の碑文をお読み頂くと解りますが、「八重瀬の塔」は元々終戦後東風平村(八重瀬町に合併する前の村名)の方々が、この地付近より遺骨を収集し同塔に納めた経緯があり、守備軍の慰霊塔ではありません。ただ八重瀬岳から具志頭グスク跡までを独立混成第44旅団が布陣していた為に、同旅団将兵のご遺骨も多数含まれている可能性は高いです。

南部地域には集落毎に納骨堂と慰霊碑があるのが一般的ですよね。そうしたなか、碑文には、「東風平村民が遺骨を収集した」と刻まれていますが、主に富盛集落の住民が収骨作業に携わったとされています。富盛集落の方々の収容所からの帰村は、昭和23年(1948年)6月でした。帰村後、富盛集落の各戸より一名が参加して遺骨収集して、カマスで収骨所に運ぶ「骨拾い作業」をされて納骨した経緯があるようです。

御霊様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。m(_ _)m

所在地ご紹介

「駐車場・トイレは、八重瀬公園の施設を利用します」

碑文です。汚れて読めないのでテキストに起こしてみました。 ※碑文では、1,500柱と記載されていますが、その後2,050柱と確認されたようです。

八重瀬の塔 碑文

首里戦線より撤退せる残存部隊とともにこの地に結集せる第二四師団隷下各部隊は南進を続ける優勢なる米軍に対し,勇戦奮斗傷病兵に至るまで善戦よくその任を全うせるも昭和二十年六月上旬この地に玉砕し悠久の大義に生く

終戦後東風平村民はこの地付近より一,五〇〇柱の遺骨を収集し慰霊塔を建立せしも,このたび南方同胞援護会の助成を得てあらたにこの地を画し塔を改修し,八重瀬之塔と名づけて永くその功を伝え英魂を弔う

昭和四三年三月 財団法人 沖縄遺族連合会

慰霊巡拝を終え参道を降りて来ました。次に目指すは「富盛の石彫大獅子」です。同獅子は県道52号線を挟んで向かい側に小高い丘があり、丘の上の勢理城跡の中に「富盛の石彫大獅子」が鎮座しています。行ってみましょう。(^o^)

拝所がありますね。

勢理城への道すがら、「波平(ハンジャ)之殿」と言う拝所がありました。

勢理城への道すがら、もう一箇所拝所がありました。

「ビロウ之御嶽」(別称:カニマン御嶽、ヒラウ嶽、神名:コダイシラゴノ御イベ)と言う拝所ですね。

建物に模した造形の中に二基の香炉が置かれていますね。勢理城のある小山には、こうした拝所が幾つかありますね。道路に対し平行に設置されていませんね。かなり斜めになっていますから、正面の方角が規定されていると言う事でしょうね。

この場所を見つけられれば大成功です。眼前の坂道を70mぐらい登ると「富盛の石彫大獅子」が居ます。駐車場も完備されていますよ。(^o^)

辻角には「中間之御嶽」がありました。勢理グスクの周辺には三つの拝所がありますね。この「中間之御嶽」と、「ビロウ之御嶽(別称:カニマン御嶽)」、そして八重瀬嶽側にある「波平(ハンジャ)之殿」ですね。

コンクリートで舗装された坂道を登ると右側に駐車場があります。駐車場は近年整備されました。昔は無かったので、この道路の端に駐車する以外の手はありませんでした。写真奥の石階段を上ると勢理城となります。

階段を登ると「勢理城(ジリグスク)」です。

「勢理城」

「勢理城(ジリグスク)」の石碑がありますね。石段やコンクリート製の橋を渡ると山上に到達します。富盛集落の西側の標高約90mの石灰岩丘陵に同グスクがあると言う事になります。周囲は崖状の地形になっているのが印象的ですよね。現在の山上は広場となっていて、郭や石積み等のグスク遺構は全く見当たらないとの事です。

石階段を登りきるとコンクリート製の橋がありました。単なる飾り物ではなくて、ご覧のように鋭い岩の割れ目であるフィッシャーがある為に橋が必要だったのですね。

八重瀬岳を写しています。山上右側に崖のようになっている部分がありますが、その辺りが標高が最も高い位置と推測されますね。現在の八重瀬岳山上南側の緩斜面には陸上自衛隊八重瀬分屯地があります。ご覧のように、自衛隊の居住棟と思われるコンクリート製建物が少し見えていますね。

八重瀬岳を東端とする、東西6km程続く島尻陣地帯の山脈のながで、一番高い山が眼前にある八重瀬岳です。標高は163mです。標高90mの富盛の丘から見ても、八重瀬岳はそびえ立つように見えますから、更に下となる畑が散在する場所から見ると、正に見上げるように八重瀬岳が見えるはずです。その標高差は実に90mもあると言われ、攻める米軍の進軍状況が丸裸のように日本軍には見えていた事でしょう。攻め上る米軍側から見てその山稜の格好から、米兵はこの山を〝ビッグアップル・リッジ〟と呼んだそうです。

カメラをもう少し南側に向けて撮影しました。摩文仁方面に向かうに従い、急傾斜も緩くなっているのが見えますね。奥まった場所は安里方面です。主に独立混成44旅団が布陣した地域です。八重瀬岳はの戦いは6月6日から中旬にかけて行われました。この山稜は米軍との激闘が繰り広げられた大地でもあります。

【沖縄県公文書館所蔵】

分類名:米国陸軍通信隊 沖縄関係

撮影地:(東風平町富盛)

撮影日:1946年 1月

写真解説:【原文】 Yaeju Dake Escarpment.

【和訳】八重瀬岳の急斜面

【沖縄県公文書館所蔵】

分類名:米国陸軍通信隊 沖縄関係

撮影地:

撮影日:1945年 6月14日

備 考:第96歩兵師団

写真解説:【原文】Riflemen of the 2nd Battalion, 381st Regiment of

the Tenth Army's 96th Division, peer cautiously ahead as they

advance across the summit of Yaeju-Dake escarpment (Big Apple Ridge)

on Okinawa.

【和訳】警戒しながら八重瀬岳(ビッグアップル・リッジ)の頂上目指す第10軍第96歩兵師団第381連隊第2大隊のライフル兵。

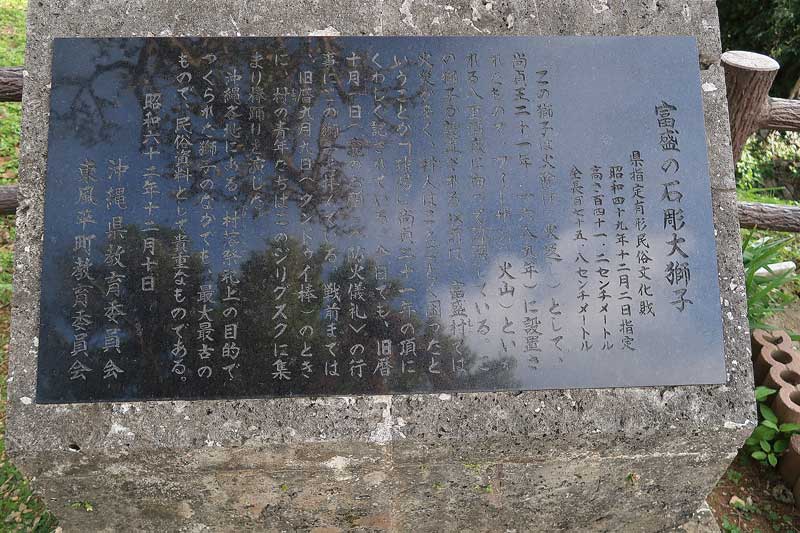

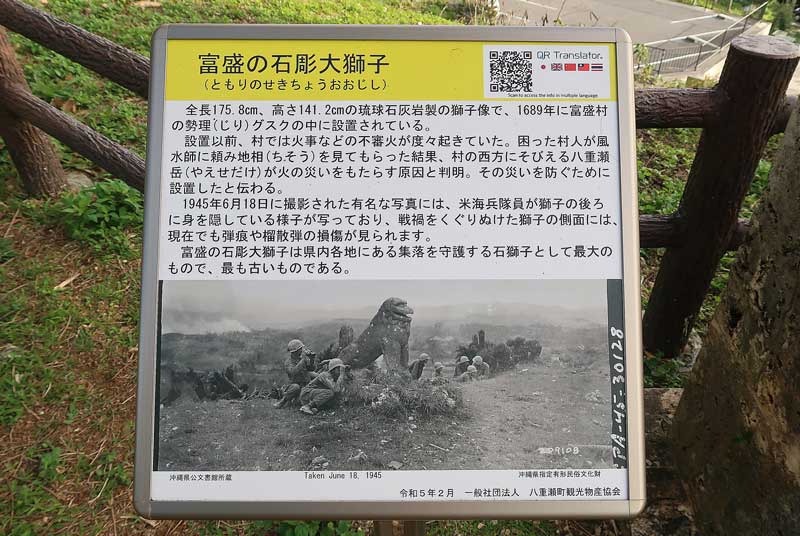

「富盛の石彫大獅子」

「富盛の石彫大獅子」とご対面です。実に三百年以上前に据え付けられた石彫大獅子ですよね。(^o^)

この大獅子は、火除け(火返し)として、第二尚氏王朝の第11代尚貞王 (在位:1669~1709年) の時代の尚貞王21年(1689年)に建立されたものです。高さ141.2cm 長さ175.8cmで1つの岩から彫られおり、沖縄に現存する石獅子としては、最大且つ最古のものとされているようです。当初は牙があったそうですが、欠けてしまったようです。実際によ~く見ると、欠けたと思われる部位が確認できます。

大獅子はフィーザン(火山)といわれる八重瀬岳(嶽)に向けて蹲踞しています。沖縄各地にある村落祭祀上の目的で作られた獅子の中でも最大最古のものであり、民族資料としても貴重なものであるといわれています。 1974年には沖縄県指定有形文化財に指定され,今は町のシンボル的存在となっています。

同石獅子の設置由来は、市のウエブサイトによりますと、「当時村中に不審火が多いことで困っていた富盛村の住民が、久米村の蔡応瑞(大田親雲上)に風水を占ってもらった結果、八重瀬岳が原因だと判明されました。その対処として山に向かって獅子を建てると良いとの助言を受けて設置されたと伝えられています」と書かれていますね。

比べて見て下さい。

米軍側が撮影した沖縄戦の写真です。「富盛の石彫大獅子」の周囲で、八重瀬岳に布陣する日本軍守備隊の動向を監視しているところです。

弾痕の跡が一致している様に見えますね。

こちらも弾痕の跡が一致している様に見えます。

反対側も弾痕跡が沢山ありますよ。

「富盛の石彫大獅子」設置の由来は、当時村中に不審火が多いことで困っていた富盛村の住民が、久米村の蔡応瑞(大田親雲上)に風水を占ってもらった結果、「八重瀬嶽に火の性がある。早く獅子の形を作って八重瀬嶽に向けて立てよ」と教えました。その助言を受けて設置されたと伝えられています。実際に火事はなくなったというので、村人たちは「良かったさぁ~」「嬉シーサー」と、喜んだそうです。(笑)

最近設置された説明板です。読めますね。

「勢理城(ジリグスク)」跡から東側方面を見ています。

山上は「勢理城(ジリグスク)」の城内と言う事になると思いますが、ご覧のように平らな芝地になっています。昔はこの広場も怖いぐらいに暗かったです。と言うのも広場の周囲に樹木が沢山植えられていて、それがまた大木となっていましたから、結果として暗い空間となっていました。しかしながら、それら大木も多くが枯れてしまったようです。現在は枯れ木などは撤去され新たに苗木が植えられて、ご覧のように明るい雰囲気となっています。

東風平町富盛にある八重瀬公園駐車場に参りました。次に目指すは「白梅学徒看護隊之壕」です。

東風平町富盛にある八重瀬公園駐車場に車を止めて山側を見るとご覧のような風景が目に入ってきます。「白梅学徒看護隊之壕碑」も写し込まれていますね。「白梅学徒看護隊之壕」に纏わる説明板もありますので、ぜひ一読してみてください。

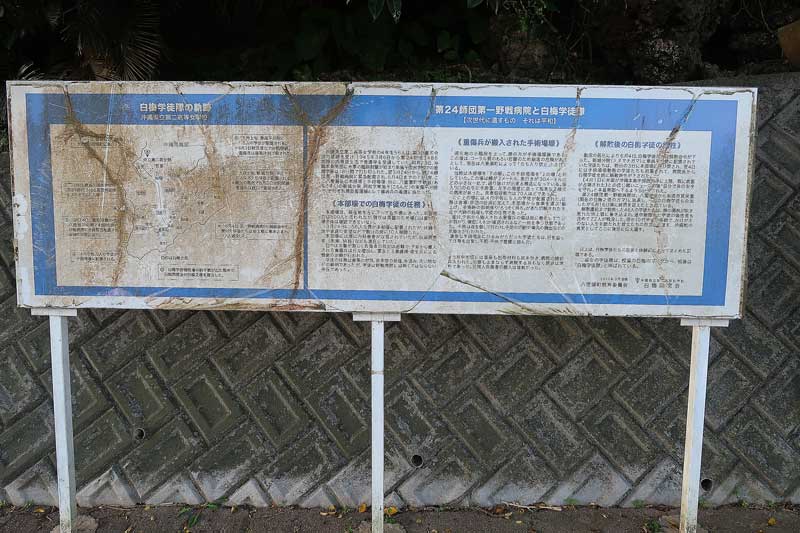

それでは「白梅学徒看護隊之壕」を慰霊巡拝しましょう。この壕は第二十四師団隷下の第二十四師団第一野戦病院(山3486部隊)と言う部隊が病院壕として構築したものです。沖縄戦当時は「手術場壕」や「上の壕」と呼ばれていました。ご覧の中央にある階段を登り、道なりに30m程進むと壕口があります。

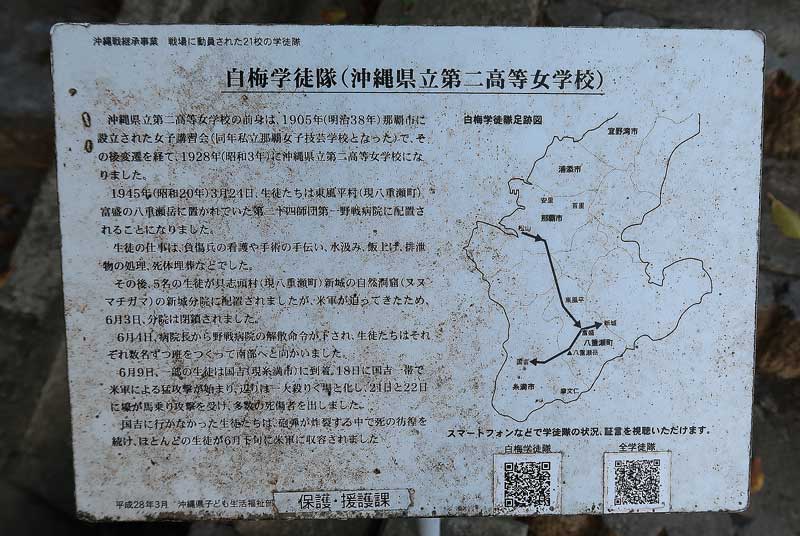

「第24師団第一野戦病院と白梅学徒隊」のタイトルで解説が為されています。白梅学徒隊の軌跡と全体像が解ります。

慰霊碑・塔前に設置されている説明板ですね。「白梅学徒隊足跡図」も添えられ、文章も簡潔に記述されているので解りやすいですね。ギリギリ読めますが、テキストに起こしてみました。沖縄戦に於ける白梅学徒看護隊の軌跡が理解できると思います。

白梅学徒隊(沖縄県立第二高等女学校)

沖縄県立第二高等女学校の前身は、1905年(明治38年)那覇市に設立された女子講習会(同年私立那覇女子技芸学校となった)で、その後変遷を経て、1928年(昭和3年)に沖縄県立第二高等女学校になりました。

1945年(昭和20年)3月24日、生徒たちは東風平村(現八重瀬町)富盛の八重瀬岳に置かれていた第二四師団第一野戦病院に配置されることになりました。生徒の仕事は、負傷兵の看護や手術の手伝い、水汲み、飯あげ、排泄物の処理、死体埋葬などでした。

その後、5名の生徒が具志頭村(現八重瀬町)新城の自然洞窟(ヌヌマチガマ)の新城分院に配置されましたが、米軍が迫ってきたため、6月3日、分院は閉鎖されました。6月4日、病院長から野戦病院の解散命令が下され、生徒達はそれぞれ数名ずつ班をつくって南部へと向かいました。

6月9日、一部の生徒は国吉(現糸満市)に到着。18日に国吉一帯で米軍による猛攻撃が始まり、辺りは一大殺りく場と化し、21日と22日に壕が馬乗り攻撃を受け、多数の死傷者を出しました。国吉に行かなかった生徒たちは、砲弾が炸裂する中で死の彷徨を続け、ほとんどの生徒が6月下旬に米軍に収容されました。

平成28年3月 沖縄県子ども生活福祉部平和援護・男女参画課

「白梅学徒看護隊之壕碑」が左手に見えます。それでは階段を登りましょう。30m程奥まったところに「白梅学徒看護隊之壕」があります。

階段を登り終えて左手にはご覧のように大きな岩の割れ目があるのですが、日本兵が隠れている可能性があると、下の駐車場辺りから火炎放射攻撃を受けたのでしょうか、岩肌が真っ黒になっている場所が複数箇所あります。

沖縄戦当時に思いを馳せながらゆっくり歩むと、奥まった場所に折り鶴やら黄色い看板などが見えてきましたね。階段を上り終えますとご覧のような狭い通路になります。地面は学校のグランドのように平らで歩きやすくなっていますが、沖縄戦当時はゴツゴツした狭い道であったかも知れませんね。この先にあるのは手術壕ですから、この通路部分にも主に夜間担架などで運ばれてくる戦傷患者が手術を待つ間、寝ながらに苦痛に耐えて並んでいたとの証言もありますし、もっと悲劇的なのは、手術を待っている間に亡くなられた将兵も居られたと、白梅学徒看護隊の方々の証言もありました。ですから、ここは単なる壕口への通路ではなく、血と涙と苦悩が染みこんだ通路だと言えるでしょう。

間もなく壕口があります。

「白梅学徒看護隊之壕」

ここが、第二十四師団第一野戦病院(山3486部隊)が病院壕として構築した壕です。沖縄戦当時は「手術場壕」や「上の壕」と呼ばれていました。同野戦病院には、この「手術場壕」と呼ばれた壕と、下の「本部壕」とを併せて、軍医・衛生兵・看護婦など200人以上が配置されていました。そこに白梅学徒隊員46名も加わり、手術の手伝いや看護、汚物の処理、死体埋葬などの困難な作業に従事したのです。壕に入ってすぐ右側に手術室がありますね。左側は坑道になっていて、公園内の説明書きには「奥行きが30mで通り抜けが出来る」と書かれていますが、これは病床が設けられていた区域の距離だと思います。壕口と壕口間の坑道距離は50m以上はあると思いますからね。いずれにしても、坑道の壕壁に二段式の病床が設けられ、患者収容能力は70名程であったようです。

この壕で、沖縄県立第二高等女学校生徒で編成された白梅学徒隊が24時間体制で交代しながら看護活動を続けたのです。彼女らの任務は、手術に際しての照明を持つなどの補助作業や、傷病患者への包帯交換や食事、そして排泄介助などの世話、衛生材料などの洗濯、そして本部壕からの飯上げや手術で切断された手足の処分や汚物処理など多岐にわたりました。そうした白梅学徒隊の看護活動は、米軍の急速な南部侵攻に伴い、6月4日に第一野戦病院院長による解散命令が下されるまで同壕で続けらました。

御霊様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。m(_ _)m

立ち入り禁止ラインから手を伸ばして撮影してみました。右側が手術室、左側が坑道になっていて患者のベッドが並べられていた所です。

壕口に立ち入り禁止看板がある以上、壕の中に入るわけには参りません。立ち入り禁止看板がまだ無かった時の、平成30年(2018年)1月17日の参加記で壕内を撮影した写真がありましたので、再掲載します。手術壕内部の様子ご覧くださいませ。

《過去の写真ご紹介》

【平成30年(2018年)1月17日撮影】

壕に入って少し進むと、右側に小さな小部屋のような空間がありますが、この空間が手術室だったと言われています。手術の為のベットその他手術備品などの配置をイメージすると、それほど広くはないですね。手術室がむしろ狭いと感ずるぐらいです。ここで医師が執刀するなか、衛生兵そして白梅学徒隊生徒が介助しながら、戦傷患者が麻酔無しで手足の切断などの手術を受けた事を想像してみると胸が痛くなりますね。

手術室から戻り、本坑道を進んでみましょう。壕入り口からみて左側に曲がっています。

壕は構築壕ですから縦横一間×一間以上の空間があります。坑道の角が四角になっていて構築された壕であるのが解ります。床面は平坦ではなく勾配が結構きついですね。この勾配は、もしかしたら壕内に漏れ出る雨水の排水を考慮したのかも知れません。坑道の左右には二段病床が設けられ、手術を終えた患者さん等が横たわっていたと思われます。

40メートルも進まないうちに、坑道は右側へ直角に曲がっています。ここからは坑道空間は少し狭くなっていますね。奥の方に病院壕のもう一つの壕口が見えますね。ここからの距離は20mから30mぐらいでしょうかね。

一緒に入壕した菊池さんが立っておられるので、壕空間の大きさが解りますね。ギリギリ立って歩ける状況です。

壕の壁面を撮影しています。煤で黒くなっている部分は沖縄戦当時のままの状態です。一面煤が付着している事から、この病院壕も火炎放射攻撃を受けた可能性は高いです。そして左側の白い部分は沖縄戦当時の岩肌が剥落しています。風がよく通り岩肌が乾燥してしまうのか、壕内至る所で同じように剥離しているのが目に付きます。昔はこうした状況にはありませんでしたから、岩肌の風化が進んでいるとみて間違いありません。ただ剥離部の厚みは薄いので、だからといって落盤の危険があると恐れる必要は無いと感じますが‥‥。いずれにしても、壕内の乾燥化は、戦跡の存続を脅かす結果に繋がるのは間違いありません。

ところで南風原の一般公開されている20号壕では、壕の入り口と出口に引き違い戸を設けて気温や湿度を一定に保つように工夫して、壕内環境の安定化を図り、それにより風化による劣化を防ぐ努力をしていますね。

過去写真の掲載はここまでです。

「愛と鮮血の記録」 沖縄学徒隊の最期

金城和彦著 (株)全貌社 昭和41年(1966年)8月初版

上掲の金城和彦著「愛と鮮血の記録」に、この「手術場壕」や「上の壕」と呼ばれていた壕で看護活動をされた方の手記がありましたのでご紹介します。同著内に「手記・白梅の香りは高し」と題して、沖縄戦当時、県立第二高等女学校四年生であった垣花初代さんが書かれました。

手記・白梅の香りは高し (垣花 初代)

(110頁)

野戦病院

四月も中旬になると、戦闘は日ましに激しくなった。負傷兵が前線から続々と運ばれ、病院壕は超満員となった。もはや、このままでは収容は不可能となり、新垣、与座岳、八重瀬岳に分院をつくって収容することになり、衛生兵、看護婦と共に、私たち白梅部隊からも、二、三名づつ分院に派遣されることになった。私は、長嶺さん、津波さん、与那覇さんと一緒に、上の壕にある手術場勤務を命ぜられた。壕内には、手足を切断された患者や、全身に包帯を巻いた患者など、はじめての私たちには、気の毒で正視できないやうな重症患者が、五、六十名も収容されてゐた。

長嶺さんと与那覇さんは別の任務に就いたので、この重症患者には私と津波さんの二人が看護に当たることになった。

五、六十名のしかも、重症の患者をたった二人で看護するのは、並大抵のことではなかった。あちらから尿器をせがまれ、こちらから便器を頼まれる。かと思へば、またある患者は傷の手当をしてくれといふ。身動きのできない傷ついた兵士たちは、一日中、ひっきりなしに私たちを呼びつづけた。

一つの体に二本の手ではとても足りないやうな状態だった。

そのうへ、ローソクをともしただけの薄暗い壕内では、毎日のやうに切開手術が行はれた。私たちは、その手術の場に立ち会ひ、手伝いをするのも重要な役割の一つだった。

足を切断される患者が、手術用の鋸でギリギリ音を立てながら切り落とされたり、弾丸の摘出手術があったり、さういふ場面に立ち会ふと、危うく貧血をおこして何回か倒れさうになったが、そのたびに、軍医に励まされて気を取り戻したものだった。しかし、そのやうな手術の場にもやがて馴れてしまった。かうして私たち二人は休むひまもない立ち通しのやうな勤務が続いてゐるなかで、夜、昼の区別なく呻き通しの患者がをり、さうした患者の中へ、また次の負傷者が、といふやうに、もう、全力を挙げて必死に看護にあたっても、どうしようもないほどだった。手がたりないので、二日おきに交換するはずの繃帯は、五日おきになり、一週間にものびた。

患者の傷口は化膿し、ウジが湧いた。

当然のことだったが、もう壕内は、その腐敗した臭気と、暑気に満たされ、普通ではとうてい我慢できないやうなありさまだった。だが私たちは、ただ夢中で働らいた。膿を拭き、ウジをひとつひとつピンセットで取ってあげた。

壕の外にはひっきりなしに砲弾が炸裂してゐた。至近弾がたびたび落下すると、もう今にも壕は圧し潰されるかと思はれるほどだった。

私たちは、その砲弾の合間を縫って患者の汚物の洗濯をするため、壕外に飛び出し、弾跡の水たまりで素早くリゾール水を溶かして汚物を洗った。汚物にたかったウジが、手まで這ひあがってきた。

ある日のこと、負傷兵に交って、前線で活躍してゐる鉄血勤皇隊県立第一中学校隊の生徒さんが、足に重傷を負って運ばれて来た。歯をじっと食ひしばって、痛さを我慢してゐるその姿は、まだ童顔である十五、六才の少年とは思へないほど健気だった。

私は、それから間もなく、アメーバ赤痢にやられてしまった。お手洗ひに何回も通ひながら、必死の思いで頑張ったのだが、とうとう軍医の命令でで、下の壕で治療することになった。そこには、お友だちも四、五名病ひに倒れてゐた。

兵隊さんの看護に当たる身でありながらと、自責の念に苦しめられた私の病ひも、五月上旬にはどうやらよくなって、私は再び勤務についた。

持ち場の仕事に復してみると、負傷者は以前にも増して多くなってをり、仕事はますます忙しくなった。壕内は、破傷風になった患者、瓦斯に侵されて全身紫色に腫れ上がった患者、手足を切断された患者、精神に異常をきたして喚き続ける患者などで、いっぱいであった。

ある時などは、軍医の命令で、衛生兵と一緒に暴れる患者を寝台に縛りつけたこともあった。また切断患者には、手術直後に水をやると死ぬから、絶対に水をやってはいけないと厳重に軍医から注意を受けてゐた。しかし、それらの患者たちは、殊更に水をほしがり、

「看護の学生さん、水を飲ましてくれ。後生だから水を飲ましてくれ」と、喉をヒイヒイ鳴らしながら訴へるのだった。そんな時、私たちは心を鬼にして、「もうしばらく我慢して下さい。今水を飲むととりかへしがつかなくなりますよ」と言ひきかせるのだが、患者たちは、大声で、「看護隊の娘は薄情者だ」と喚き散らすありさまだった。患者の渇きの苦しみを思ふと気の毒だったし、また、私たちにてっても切ない気持ちだった。

解散命令

そんな毎日を続けながら六月を迎えて三日目、各分院壕に派遣されてゐた衛生兵や看護婦、それに白梅隊の学友たちが帰って来た。聞けば、敵が刻々と迫って危険になったので、分院を処理して本部に引き揚げたとのことである。すでに軍司令部も首里を撤退し、最南端の摩文仁に移動したといふ話も耳に入った。私たちの病院壕にも、さうした迫ってくる空気がひしひしと感じられてゐた。そんな時、新城の分院から帰って来た学友の新里智子さんが、新城での勤務の様子などを語ってから、真剣な面持ちになって、実は私たちが本部へ引き揚げて来たのは、明日あたり学徒隊が解散になるからだといった。

私はあまりにも意外なこの言葉に、何回も新里さんに確かめたが、どうやらほんたうらしかった。とうとう私はこらへきれなくなって、泣いてしまった。

「軍と共に最後まで戦ふ覚悟でここへ入隊したはずなのに、どうして今ごろになって解散になるのだらう。いったい私たちはこれからどうなるのかしら」

不安と、なにか説明できないやうな悲しさでなかなか涙がとまらなかった。そこへ笠原伍長が来て、「なぜ泣いたりしてゐる。気を落としては駄目だ。敵はもう目前に迫ってをり、それ以外に方法はない。どこにあっても同じことなのだ」と励ましてくれたが、私はとうとう一睡もできなかった。

新里さんの言葉通り、明けて六月四日、早朝から壕内は異常な緊張感がみなぎってゐた。そこへ、「敵の進攻は意外に早く、もはや病院の存続は不可能となった。腹這ひになってでも壕外に出られる者は、今夜を期して全員戦闘に参加する」といふ命令が下った。

壕内は、一瞬シーンとした。極度にはりつめたものが、私の全身をよぎった。やっと “解散” の意味を納得することができた私たちは、一瞬の沈黙から解かれると、早速壕外に飛び出して、棒切れや木の枝などを捜し集めた。それは、戦闘可能な患者たちの松葉杖代用にするものであった。身動きのできない重症患者には、万一の用意に手榴弾が配られた。

午後になって、私たち学徒看護隊は、非常呼集を受けて下の壕に集合した。部隊長が、静かな面持ちで私たちの前に立った。

「御奉公の一念に燃えて、今までみんなよく働いてくれた。本当にご苦労であった。今後とも、最後まで皆と行動を共にしたいのだが、戦局ははもやそれを許さなくなってしまった。これから衛生兵は勿論のこと、動ける患者のすべてが戦闘員となって、敵陣に突入せんとしてゐる。でも、女子学徒隊をその渦中に連れて行くことは、どうしても忍び得ないところである。よって、本日をもって学徒隊は解散する」

私たちは、断られても、断られても、「戦闘員として、是非一緒に参加させてもらいたい」と歎願したが、どうしてもきき入れてもらへなかった。

やがて、金一封と、お米約五升、粉味噌、粉醤油、それに乾パン六袋づつが各人に支給されたが、これは、私たちのこれからの生命をつなぐ食糧のすべてであった。

その夜、私たちは、それまで生活してきた壕と兵士たちに別れを告げて、三、四名づつかたまって壕を出た。

「愛と鮮血の記録」から転載させて頂きました

道すがら、低木の花木に桜のような花が咲いていました。生け垣として植えられていて、早春の梅の花と同じように可憐でした。

「白梅学徒看護隊之壕」は、壕口が二カ所あると書きました。裏口とでも言うべき、もう一つの壕口に廻ってみましょう。「白梅学徒看護隊之壕」碑から道路に沿うように、右側へ50mぐらい進むと写真の風景が見えてくるはずです。樹林の中へ写真中央部辺りから入っていきます。この写真風景は駐車場前の道路から見えますのでね。同病院壕の裏口をも見学したいという場合は探してみて下さい。

樹林の中を30mぐらい進むとご覧の風景になります。「立ち入り禁止」の看板も見えますね。写真では明るいですが、現地は結構暗い雰囲気で怖いと感ずるかも知れません。

黒い穴が左右二つ見えますが、左側の穴が壕口です。右側のは浅い窪地で壕口のように見えるだけですね。裏口と言えるこの壕口も立ち入り禁止となって久しいです。この壕口は上空を飛ぶ米軍の偵察機やグラマンなどからは絶対に見えない絶妙な位置に口が開いているのが印象的ですよね。

壕口です。開口寸法も小さめですから、少し屈まないと入れない高さとなっています。奥へ進むと立って歩けるぐらいにはなります。

ここまで、第二十四師団第一野戦病院(山3486部隊)が構築した、沖縄戦当時「手術場壕」とか「上の壕」と呼ばれた壕を見てきましたが、ここからは「本部壕」又は「下の壕」と呼ばれていた別の壕を見てみましょう。

壕口を写しています。壕口は閉鎖されていますが、第二十四師団第一野戦病院(山3486部隊)が病院壕として、富盛に構築した「本部壕」又は「下の壕」と呼ばれた壕です。よく見ると水道工事で使用する塩ビ管が少し見えますね。壕口を埋める際に用いたものです。例えば木材で壕口を塞ぐと、10年後とかに腐って再び壕口が露出してしまう恐れがありますが、塩ビ管は腐る事がありません。

この壕の所在場所を知っている方は少ないかもですね。この「本部壕」は、収容人員500名と最初にご紹介した説明板には記載されていましたね。500名収容とは結構大きな壕ですよね。

病院長:安井二郎軍医少佐が病院長で以下軍医、衛生兵186名、陸軍看護婦や補助看護婦、そして46名の白梅学徒看護隊員が配置されていました。第三十二軍の島尻への撤退、そして米軍が南部戦線に殺到するなどの戦況の悪化に伴い、6月3日には新城分院や東風平分院に居た白梅学徒も、ここ本部壕に引き上げていましたが、6月4日には本部壕も又閉鎖される事となり、白梅学徒看護隊員にも非常呼集が掛かり、病院長による解散命令が下されました。学徒らは戦野を彷徨するかのように、それぞれ数名ずつ班を作って南部に向かいました。一部の白梅学徒は「白梅之塔」横の病院壕に合流した後に、米軍の馬乗り攻撃を受けて戦没されました。

壕口に近づいて撮影しました。こちらの方が塩ビ管であるのが良く解りますね。私も以前に三カ所の壕口を見ています。壕口は山稜に等間隔で設置されています。以前は壕口から内部空間が見えました。壕口が、塩ビ管ではなく木の枝などで塞がれていた時代の話です。その時は降りようと思えば降りられた状況でしたが降りる事はしませんでした。壕口から見た内部空間は、直線的で坑道もしっかり幅と高さが確保されていて、キチッと構築された壕である言う印象を持ちました。

本部壕は、元々は壕口が五カ所あったとう話です。内部坑道は縦横に走り、本部をはじめ病室や薬局、そして炊事場等が配置されていました。「下の壕」で調理された食事を「上の壕」即ち手術壕に運んでいたようです。食事の運搬は白梅学徒看護隊員が行いました。食罐5つ6つ肩に掛けて運ぶという、命がけのかなり危険な作業だったようです。

今回は時間が無いので他の壕口を探すのはパスです。ネットで調べても「本部壕」内部の様子は出てきません。私も本部壕の中には入った事がないので、機会があれば見学したいですね。

御霊様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。m(_ _)m

2014年6月の琉球新報の記事に、第24師団(山部隊)第一野戦病院本部壕の内部調査が為され、壕の構造の詳細が判明したという記事がありましたので、ご紹介させて頂きます。(^o^)

八重瀬・第一野戦病院本部壕 構造の詳細判明

【琉球新報】平成26年(2014年)6月5日

沖縄戦で白梅学徒隊が看護要員として動員され、戦後、落盤により立ち入りが困難だった第24師団第一野戦病院跡(八重瀬町富盛)の本部壕の内部調査が行われ、構造を詳細に描いた見取り図が4日、公表された。

これまでは元衛生兵が記憶に基づいて描いたスケッチや、1977年に厚生省(当時)が行った遺骨収集の際に作成された概略図などしかなかった。専門家は調査成果について「詳細な見取り図で非常に貴重な戦跡が残っていることが判明した。安全対策を施し、本部壕を保存・活用すべきだ」と話している。

白梅同窓会の依頼を受けた沖縄平和ネットワーク文化財・ガマ部会が2012年12月から内部調査を進めていた。同日、元学徒らに作製された壕内の見取り図や遺留物について説明した。

同窓会の中山きく会長(85)は「ちょうど69年前の6月4日、この本部壕で解散命令が出された。見取り図は私たちの記憶を補うだけではなく、沖縄戦を語り継ぐ上でも非常に重要な資料になる」と話した。

調査結果によると、本部壕の内部は東西約70メートル、南北約40メートルに広がる。八重瀬岳の北の斜面に四つ、北東に一つ、計五つの入り口があった。

それぞれの入り口から坑道が南側(第1~4坑道)と南西側(第5坑道)に延びており、中で東西の二つの坑道に交差し、つながっていたことが確認された。

調査開始時は落盤でどこに入り口があるのかも不明だったが、第2、第4坑道の上部から穴を開けて進入。第3坑道と、第2坑道の南半分を除くエリアを計測し、図面化した。

当時は坑道に沿って負傷した兵士が寝かされており、2段ベッドの骨組みとみられる木材、未使用の薬品アンプル、薬ビン、茶碗、軍靴なども見つかった。

白梅学徒隊は県立第二高等女学校の生徒で編成され、動員された56人のうち、22人が死亡した。第一野戦病院には、ほかに手術場壕(上の壕)、新城分院(ヌヌマチガマ)などがある。

同窓会では本部壕の見取り図などを記載した説明板を近くに設置したいとしている。内部調査後に再び入り口がふさがり、入れなくなっている。(安田衛)

「琉球新報」から転載させて頂きました

ここだけの話ですが、八重瀬公園の駐車場横には、死者の遺体を葬る方法の一つとして、沖縄で広く行われていた形態である、「風葬」のご遺骨を見る事が出来るのです。自然界に委ねる「風葬」と言う儀式――それは四年から五年ほどの歳月を要します――を経た遺骨、即ち「風葬骨」が目視出来るのです。「風葬骨」は、現代的な火力が用いられる火葬場での、待っている人達のために急いで焼かれる骨とはまた一味違う印象を受けます。それは尊厳ある処遇の後に自然に帰った骨‥‥とでも呼ぶべきでしょうか。沖縄のジャングルの中には、そうした風葬墓が沢山散在しており、人々が生きていた証として今でも目撃できますが、そのいずれもがジャングルの中に立ち入らないと見る事は出来ません。その点で言えば、ここは道路脇にあるのですから、これ程簡単に見られる場所は沖縄にあってもここしかありません。八重瀬公園駐車場に車を停められた方は、徒歩10秒ですから、ぜひ立ち寄って見て下さいませ。(^o^)

その風葬骨はどのような経過を経ているのか? それは、亡くなられた人の遺体を土葬や火葬といった方法で埋葬するのではなく、四年から五年ほどの長い歳月を掛けて遺体を自然界の雨風に晒す――それは大きな亀甲墓の中や野外の岩などで仕切られた空間であったりします――ことで、骨以外の肉体を朽ち果てさせた後に、改めてご遺骨だけを「洗骨」と言う名の通り、海水などで残存する髪の毛や皮膚などを洗い流し、骨壺に丁重に収めてお墓の納骨室に安置すると言う手順を経ているのです。この一連の儀式は時間と手間が掛かりますし、初めて体験する人や骨に触った事が無い人は驚かれるでしょうが‥‥。

因みに、沖縄では戦前まで風葬が慣行的に行われていましたが、ほとんどは戦後に廃止されました。ただ離島である竹富町や与那国町などでは、火葬設備がなかったり埋葬する場所が不足している事や、高齢者の間では根強いニライカナイ信仰という民間信仰が、風葬風習の根底にあると言われている事などから、現在も風葬による葬送が選択されているようです。

風葬墓のご遺骨の様子

この奥の方にありますよ。八重瀬公園の駐車場に隣接してあります。行ってみましょう。(^o^)

この写真は、八重瀬公園駐車場から見える風景を撮影したものです。ごくありがちな普通の風景ですが、沖縄の古墓なのです。駐車場から歩いてゼロ分、しかも風葬骨もしっかり残存しているなどと言うのは、極めて貴重な存在です。何時かは移設もしくは閉じられてしまうのではないか?と推測しています。ぜひそうなる前に、皆様も同地を訪ねられたら一度はご覧くださいませ。気軽に古墓の中を見学できる場所は早々ありません。古来よりの風習の一つが残る、沖縄旅行の貴重な一つの体験として有意だと考えます。因みに、この写真に写されている古墓は30年以上前から今日まで、外も中も一切人為が加えられた形跡がありませんので、所有者不明の古墓になっているのだと思われます。

古墓全体を俯瞰しますと、背後は巨大な岩盤となっているのが解りますね。この背景の岩盤を利用しつつ、手前側は石を積み上げているのが見えます。南部島尻では、よく見られる古墓のスタイルです。元々は手前側に積み上げた石は最上部まで積み上げられていて中が見えないようになっていたはずです。断定は難しいですが、沖縄戦の渦中で石が崩れてしまったのか、戦後の繰り返し襲来する台風などで、石が剥落していったのか‥‥。何十年と修復しないところを見ると、無縁墓になっている可能性もありますね。

古墓の中を見ています。瓶が見えますね。そして白い風葬骨も‥。私は一個の石も移動していませんよ。30年ぐらい前から古墓の中が見える状態になっているのです。ただ残念ながら骨量は確実に減少していますね。 この古墓の構造は背後のしっかりした岩盤を利用し、前面は石を積み上げてお墓とした様です。内部空間は畳一畳分ぐらいの広さが確保されているのが見て取れます。

風葬骨も長い歳月を経て、ごく少量になっています。風葬骨の総量は確実に減少していくでしょう。現在でも、大腿骨などの足のとか腕の骨などの大きい骨が残っているだけのように見えます。割れているので瓶の全体像は解りにくいですけど、この大きな瓶は大人の人骨一体分が収納出来る大きさで作られているはずです。写真に写されている瓶は、南部島尻地域で見られる一般的な風葬骨を納める瓶と言えるでしょう。一方沖縄でも首里や中部に行くと、瓶も豪華な装飾が為された厨子甕(ずしがめ)と呼ばれる瓶が用いられたようです。浦添の古墓で一度そうした装飾の施された厨子甕の蓋を見た事があります。

令和元年(2019年)の遺骨収集奉仕活動の初日である1月16日、レンタカーを借りるために予約していたお店に出向くと、懇意にして頂いてる女性店員が話の最後に、「沖縄では『洗骨』という映画をやってるさー」と教えて下さったのです。私が戦没者の遺骨収集をする為に沖縄に来ている事を知っている彼女は、関連している情報として話して下さったのだと思います。と言う事で、翌月の2月に渋谷の映画館に出向き、沖縄の離島・粟国島に残る風習「洗骨」をテーマとした、大切な家族の絆や祖先との繫がりを描いた、照屋年之氏の脚本・監督による映画「洗骨」を見て参りました。(^o^)

因みに、「洗骨」とは、風葬などの方法により遺体のまま数年間風雪に晒した後(この映画では4年後となっています)、脳や筋肉そして内臓などの有機的肉体部分が朽ちて、ほぼ骨皮と毛髪だけになった死者の骨だけを海水や酒などで洗い、今度は厨子甕(骨壺)に入れて本埋葬する葬制です。衛生的な問題やその洗骨作業の過酷さから、沖縄本島では戦後はほとんど見られなくなりました。

「映画.com」https://eiga.com/movie/88744/ には、同映画について次のような解説文がありました。

解説

「ガレッジセール」のゴリの監督・主演で、数々の映画祭で好評を博した2016年製作の短編映画「born、bone、墓音。」を原案に、ゴリが本名の照屋年之名義で監督・脚本を手がけた長編作品。沖縄の離島・粟国島に残る風習「洗骨」をテーマに、家族の絆や祖先とのつながりをユーモアを交えて描いていく。新城家の長男・剛が母・恵美子の「洗骨」のために故郷の粟国島に帰ってきた。母がいなくなった実家にひとりで暮らす父の信綱の生活は、妻の死をきっかけに荒れ果てていた。さらに、長女の優子も名古屋から帰ってくるが、優子の変化に家族一同驚きを隠せない。久しぶりに顔を合わせ、一見バラバラになったかにも思えた新城家の人びと。数日後には亡くなった恵美子の骨を洗う大事な洗骨の儀式が迫っていた。父・信綱役を奥田瑛二、長男・剛役を筒井道隆、長女・優子役を水崎綾女がそれぞれ演じ、筒井真理子、大島蓉子、坂本あきら、鈴木Q太郎らが脇を固める。

2018年製作/111分/G/日本

配給:ファントム・フィルム

監督・脚本:照屋年之

「映画.com」内の「洗骨」解説文を転載させて頂きました

動画ご紹介

「映画『洗骨』公式サイト予告編 DVD&Blu-ray発売中!」

「ありがとうばあちゃん与論島の“洗骨儀礼”洗い清めた骨は守り神▽家族の絆」

洗骨に関連して、遺骨収集をこれからやってみたいと思われる方必見の骨に関する本をご紹介します。(^o^)

《書籍ご紹介》

「骨の名前としくみ事典」 部位別にわかりやすくビジュアル解説

山田敬喜・肥田岳彦監修 成美堂出版社 ?初版

人間の全身には、約206個の骨があるそうです。凄い数ですよね。約という言葉かついているのは、尾骨や種子骨に個人差がある為だそうです。実際にあなたは何個ぐらいご存じでしょうか? 本著は、精密な図譜やイラストを多用し、骨の名称は勿論、連結された骨の位置関係や構造をもしっかり説明文にて解説しています。この本は医療従事者向けではなく骨に対して興味を持たれた方や、教養や健康の為に骨格を学びたいという人に最適な参考書になると感じます。薄暗い部屋で夜な夜なこの本を見ていると、自分でも驚くほど知的好奇心が湧いて参ります。(笑)

「八重瀬公園」

八重瀬公園にあるこの階段を登っていくと八重瀬グスク跡があると言う事なので行ってみましょう。(^o^)

階段の左右にある桜並木を写しています。八重瀬グスク跡を含む八重瀬公園は、本島南部では随一の桜の名所として知られていますよね。公園内には約五百本の緋寒桜(ヒカンザクラ)が植えられているそうですよ。「やえせ桜まつり」は、毎年2月の第一日曜日に八重瀬公園内で開催されるそうですよ。ご覧のように、遊歩道階段の両脇には沢山の桜が植えられていますから、満開の時などはさぞ見応えのある桜並木となる事でしょう。私も一度だけ「やえせ桜まつり」を松永さんに連れられて見学した事があります。それでは階段を登って行きましょう。(^o^)

階段の途中で、ご覧のように墓がありました。こうしたお墓は門中の表札があるのが一般的ですが、ここは無いようです。沖縄のお墓の形態は、有名な亀甲墓など複数ありますが、このお墓は「破風墓(はふうぼ)」と呼ばれるお墓だと思われます。

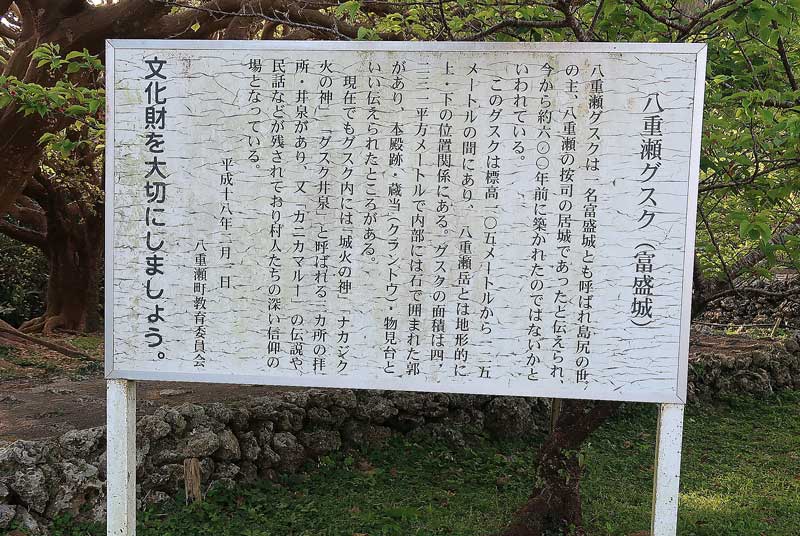

「八重瀬グスク跡」

階段を登り終えて少し東に進むと「八重瀬グスク」があった場所に出ました。ここは八重瀬グスクの「本殿跡」ですね。

案内板がありますね。近づいてみましょう。

同グスクの説明板です。一応テキストにしてみました。

八重瀬グスクは一名富盛グスクとも呼ばれ島尻の世の主、八重瀬の按司の居城であったと伝えられ、今から約600年前に築かれたのではないかといわれている。このグスクは標高105mから125mの間にあり、八重瀬岳とは地形的に上・下の位置関係にある。グスクの面積は4,231㎡で内部には石で囲まれた郭があり、本殿跡・蔵当(クラトウ)・物見台といい伝えられたところがある。

現在でもグスク内には「城火の神」「ナカジク火の神」「グスク井泉」と呼ばれる三カ所の拝所・井泉があり、又「カニカマルー」の伝説や民話などが残されており村人たちの深い信仰の場になっている。平成18年2月1日 八重瀬町教育委員会

「本殿跡」の奥の方に歩みを進めますと拝所がありました。「城火之神」と書かれた立て札があります。因みにグスクには水源が付近に必ずありますから、掲示されていた「城ガー」という名称の水源又は井戸を探したのですが、ちょっと見当たりませんでした。何時かは八重瀬グスクの水源を探してみたいですね。

更に奥に進むと、ジャングルに向けて道が出来ていますね。今日は無理ですが、何時かこの道の奥に行ってみたいです。

階段がありました。山上に向けて行ってみましょう。

間もなく山頂のようですね。

八重瀬公園内の山頂に到着です。ちょっとした広場になっています。

八重瀬町にある八重瀬岳山頂と思われる場所を撮影しています。町名の由来となった地でもあります。標高は163mだそうです。一応山ですから山頂と表現しましたが、山頂がある訳ではありません。北側から撮影するとご覧のように山に見えますが、山上には陸上自衛隊八重瀬分屯地という基地があるのですが、その基地内に立てば山はどこにも見えないはずです。

なぜこのような地形になるのかと言うと、この地域一帯の石灰岩で構成される平坦面が、活断層活動により切断された傾動地塊となっているからであり、南側は緩やかな傾斜面、北側は断層崖という地形となります。結果として古城の南側が緩やかな傾斜となり集落が発展し、北側の断層崖の崖上にグスクが立地するという共通性があります。激戦が展開された前田高地なども同じ地形であるのが解ります。

そうした観点で島尻方面を見ると、八重瀬岳から与座に掛けての崖は特徴的ですよね。因みに崖が東西に延び連なっていると言う地形は、「魂魄の塔」から喜屋武岬灯台まで連なる断層崖も同じ事が言えます。こうした崖部分に沿うように古城が幾つも作られました。例えば高摩文仁グスクから西側を見ても、ガーラグスク、米須グスク、石原グスク、波平グスクなどが規則正しく並んでいます。

首里や那覇がよく見えますね。望遠にしなかったので目視では小さいですが、おもろまちにあるツインタワーマンションThe EASTとThe WESTも見えていますよ。下の方に見えるのが八重瀬公園駐車場です。眼前に広がる畑から見ると、ここ八重瀬岳山腹との標高差がかなりあるのが解ります。八重瀬岳に布陣する日本軍からは、眼前の畑地を進軍して来る米軍が丸見えと言う状況です。この八重瀬、与座、国吉、真栄里ラインの崖地は守る側が実に有利な地形となっており、米軍戦史を見ても同防御ラインにおける苦戦の様子や戦闘で多大な戦死傷者を出したと記録されています。

上掲写真よりも少し右側を撮影してみました。眼前には小山が沢山ありますね。この小山の背後に米軍が入り込むとやっかいだと感じました。

遠方の八重瀬崖伝いに、かなりの日本軍陣地があったと言われています。この辺りは入った事が無いので、一度は全力で取り組んでみたい地域です。

八重瀬公園駐車場にある花壇です。もうペチュニアが咲いてるんですね。沖縄はこの時期が春なのかも知れません。(^o^)

駐車場にある八重瀬公園案内板です。直ぐにでも取り替えた方が良いですね~。

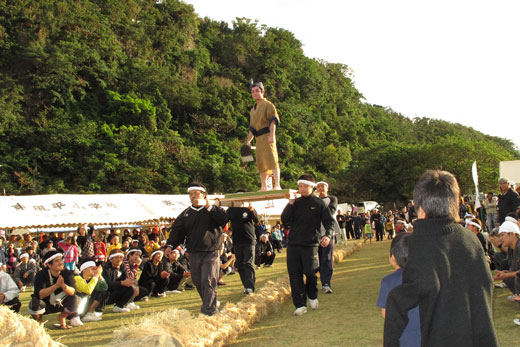

八重瀬公園は桜の名所で毎年桜祭りが開催されるという話が出ましたので、平成24年(2012年)の遺骨収集で松永さんと共に、第6回やえせ桜祭りを見学した時の写真があるので、ここに転載しご紹介致します。(^o^)

《過去の写真ご紹介》

【第6回やえせ桜まつり/平成24年(2012年)撮影】

本土と同じように今年の沖縄はとても寒くて桜の開花も大幅に遅れました。ご覧のように桜は一分から二分咲きといったところでしょうか。

天候にも恵まれ大勢の人たちで賑わうさくら祭り会場の様子です。

八重瀬町は東風平と具志頭が市町村合併して生まれました。さくら祭り全体を通して合併した町民の懇親を深めるための演出を強く感じましたね。寒い冬から解放され綺麗な桜の花の下で、子供からお年寄りまで楽しめる各種アトラクションが用意され、イベントに参加したり観覧したりそれぞれの立場で終日楽しめるよう配慮されている印象でした。(^o^)

ご存じピーマンですが、大きいですね~。飛ぶように売れていました。

子供向けのシーサー作成教室といったところですね。沖縄らしいイベントですね。

作業する机の上は大変なことになっていますが、粘土を整形するところからスタートしていますから、完成した時はきっと嬉しいでしょうね。きっと良い思い出になるでしょう。

彼らの “作品” を紹介しますよ。可愛い顔をしていますね~。(^o^)

ユニークな顔のシーサーが次々に生まれていますね~。

子供の発想の豊かさを改めて感じますね。

この「シーサーのルーツ」を見ると、シーサーはエジプトがルーツであり、イスラムの中東を経て東南アジア、そして沖縄へと伝わったみたいですね。勉強になりました。

歌謡コンテストと銘打ってカラオケ大会が開催されています。皆さん歌がとても上手でしたが、それ以上に司会者の現地語を交えた軽妙な語りで会場を沸かせていた司会者が印象的でしたね。右側に立っている方が司会者です。

メインステージ前には、雨に備えてのテント付きの観覧席がもうけられていました。地元のお年寄りなどを招待しているみたいですが、踊りなどのイベント用の服装をしている方も居ましたから、観覧したりイベントに参加したりと見て踊って楽しんでいる雰囲気でしたよ。

出店も沢山出店していましたから販売されている食べ物は豊富でしたね。奥の方に見えるのは子供向けのさながら移動遊園地といった感じで、子供が楽しめる施設が設置されていました。

獅子舞の様子です。こんなに近くで沖縄伝統の獅子舞を見るのは初めてですが、かなり迫力がありました。

よく観察すると独特の動きがあり、この動きのパターンも多かったです。

この姿勢も獅子舞君のお気に入りの体勢みたいですよ。(^o^)

やえせ桜祭りのメインイベントと思われる大綱引きが始まったようです。東西から大きな大蛇に見立てたと思われる綱を大勢の人たちが担いで登場しました。東西の綱は男綱・女綱と呼ぶらしく、女綱を扱うときは優しく、男綱は粗々しく…。というようなイメージで綱を操るのだそうです。

綱は蛇に例えられるのでしょうかね。場内を蛇がクネクネするように練り歩きます。

東西の綱がここで合体しましたが、棒が男性のシンボルに見立てどうやら男女の合体をも意味するようです。実際にそのようにアナウンスしていましたが、もちろん神事という意味ですから、神聖な行事という意味です。時間をかけ神妙に作業が進められました。日本の祭りにはそうした男女の絡みを含めた祭りが多いですね。

大綱引きは準備が完了した時点で一度休止し、棒術の演舞が始まりました。

沖縄は空手が盛んであるのはよく知られていますが、伝統の棒術も様々な武器が登場し、また演舞のいろんな型があるようですよ。

複数の団体が参加している印象です。各地域に伝統芸能を守る組織があるのかもしれません。

単独で演舞したり、複数人で演舞したり、また動作も実に多彩です。

後ろ姿で少し解りにくいのですが、沖縄県自由民権運動の父、謝花昇先生を讃えるデモストレーションです。謝花昇先生「東風平謝花」と称えられて県民の尊敬を集め、地域の英傑として現在でもこのように地元のイベントで顕彰されているのですね。

こちらは、汗水節を書いた仲本稔先生を讃えるデモストレーションです。「汗水節」は働く喜びを歌い、社会奉仕を説く沖縄の代表的な教訓歌で、沖縄県人の社会生活向上運動に貢献し、現在でもこうして謝花昇先生と共に地元で顕彰されているようです。

やえせ桜祭りのメインイベントである大綱引きが始まりました!。写真では紹介できませんが、見物する町民の皆さんも大きなかけ声を発して、会場が大きな歓声に包まれながら燃え上がりました。(私は決着がつく前に那覇空港に向かいましたが、結果は一勝一敗だったようです。また祭りの最後には、字富盛青年会のエイサーが演舞されたそうです。見たかったな~。)

過去写真掲載はここまでです。

調査・遺骨収集作業開始です

今日から収骨作業を開始します。作業に先立ち、亡くなられた兵士のご冥福をお祈りします。

頻繁に上り下りするので脚立を新調しました。吉井さんが降りていきました。収骨作業に関わる助言をしてもらう予定です。

ご遺骨発見場所を見る吉井さんです。吉井さんも完全一体のご遺骨発見に感無量の様子でした。そして発見場所の下側から到達する以外にないとの意見で一致しました。

福岡さんが土砂をテミに入れて、三浦さんが運び、吉井さんがフルイでご遺骨や遺品を探す‥‥。バッチリな配置ですね~。(^o^)

良い流れです。三浦さんが一番大変かな~。(^o^)

ご覧のように、かなりご遺骨に接近出来るようになりました。

立派な脛骨です。

三浦さんが手に持つプラスチック容器は、小さなご遺骨を入れる為のものです。

フルイで小さな歯などのご遺骨や、遺品のボタンとかを探す吉井さんです。

福岡さんが「大腿骨に岩が乗っているので無理すると破損する恐れがある」と語ります。

サイト管理人が見に行きました。両膝が写っていますが、大腿骨は深く埋まっていますね。大腿骨頭の部分は細いので脆いです。と言う事で、大腿骨の下側を更に掘り下げる事にしました。収容は次のステップで!

現時点での収骨状況です。右上に丸いのが一個ありますが、膝のお皿ですね。また左手にある沢山の細かなご遺骨は、全部足骨ですね。ご覧のように、足骨は沢山の細かな骨で構成されているのが判ります。足骨全部収容出来れば、数はもっと増えるはずです。

収容作業が続きます。

細かなご遺骨が上がって来ました。

土砂もどんどん上がって来ます。

土砂を精査する吉井さんです。

大腿骨も破損する事なく無事に収容されました。写真を見てお解りのように、大腿骨頭の付け根は簡単に折れてしまいそうなぐらい細くなっていました~。無事な姿で嬉しいです。(^o^)

大きな岩石を出す事になりました。福岡さんが準備を進めています。

かなり大きな岩石ですね~。

この時点でワイヤーを取り替えます。

もう少しです。

ワイヤーを外しました。成功です。(^o^)

背中からですが、巨岩の下に潜る事が出来るまで掘り下げました~。これで一気に土砂搬出と収容作業が進むでしょう。(^o^)

まだまだ掘り下げます。

土砂もどんどん出します。

三浦さんも頑張っています。(^o^)

三浦さんが空のテミを持ち帰ります。

吉井さんが現況を見ています。

上から三浦さんを撮影しました。福岡さんは三浦さんの更に前に居るので見えていません。いや~~。人力でよくぞここまで掘り下げましたね~。

いよいよ、ご覧の沢山のご遺骨がある場所に着手します。

湾曲しているご遺骨があります。頭蓋骨か‥‥。

ご遺骨と土砂が同じ色をしているので判りにくいですが、ここにもご遺骨が沢山ありますね~。

更に掘り下げ準備万端です。

沢山ある場所の収容作業開始です。

サイト管理人の膝が右側に写っています。福岡さんもご覧のように、体をくねらせながらの収容作業となっています。

現時点での収骨状況です。ご覧のように、足先側から順次収骨されているのが判りますね。湾曲しているご遺骨が見えるので頭蓋骨か? と書きましたが骨盤でした。大腿骨頭側に骨盤を置きました。

脊椎が見えますね。大きいので胸椎か腰椎ですね。福岡さんが非常に脆くなっていると語ります。強く取り出すと破損するとの事。ピンセットで土を慎重に崩していきます。

ここにもご遺骨が沢山ありますね。

ご覧下さいませ。仙骨がありました。仙骨の下側に小さな骨を置きましたが、尾骨とは違うような気が‥‥。尾骨は小さいので早く消滅するのでしょう。これまで見た事がないのです。仙骨も小さくても穴が沢山開いていたりするので表面積が大きいから腐りやすいのでしょうかね。これまで極僅かしか目にしていません。でも今回はありました。逆に言えば中々目にしない仙骨が残存しているのなら、全身骨が揃う可能性が高いとも言える訳ですね。(^o^)

福岡さんが「頭蓋骨があった! だけどヤシガニも居た~~」と叫ぶので降りて見てみました。

オ~。これは紛れもなく頭蓋骨か?

写真中央部よりも少し下側をご覧下さいませ。ヤシガニの赤ちゃんが居ますね~。福岡さんの話では、上から落ちてきたとかではなく、ここに居たとの事です。ビックリですよね~。なんでこんな所に居るの~。

紛れもなくヤシガニの赤ちゃんですね。(^o^)

プラスチック容器に入れて運び上げました。

再びこの場所にやって来ないように、収骨作業現場からかなり離れた地面にヤシガニの赤ちゃんを置きました。写真中央部の丸っこいのがヤシガニ君です。時折見に行きましたが、ずっと丸まったままでした。二時間経過した頃でしょうか、その時には居ませんでした。ヤシガニ君は夜行性なので、眠い目をこすりながら移動していったのでしょうか。サイト管理人も、ヤシガニを見るのは4回目か5回目ぐらいです。非常に希にしか見かけません。

因みにヤシガニは、沖縄県指定の天然記念物です。近年個体群が激減し環境省版レッドデータブックでは「絶滅危惧II類」に分類されています。ヤシガニは夜行性で、昼間は岩の割目や洞窟の中を巣にして潜んでいますが、夜は巣穴から出てアダンの実やその他の木の実を食べているそうですよ。(^o^)

収容作業を続ける福岡さんです。深く掘り下げたので楽な姿勢で作業出来るようになりました。一気に収容作業が進む事でしょう。(^o^)

収容作業している場所から天空を撮影しました。作業している場所の深さがご理解頂けると思いますね。(^o^)

吉井さんの元へ、ご遺骨が沢山届けられます。

現時点での収骨状況です。上半身のご遺骨収容になって一気に増えましたね~。

頭蓋骨もありましたよ~。下顎と共に歯も何本か出て来ています。歯医者さんで治療して冠を被せた歯もありますね。

上半身のご遺骨です。脊椎の数が少ないですが、上半身は満遍なく揃っていると言う印象です。

仙骨がありますね。骨盤も崩れていますが結構残存していますね。

下肢を撮影しています。

足骨も少し増えましたね。

写真中央部には胸骨のうちの胸骨体という部分のご遺骨が見えますね。非常に珍しいです。サイト管理人も3回目ぐらいか? それくらい滅多に目にしません。小さいし薄いので腐りやすいのでしょうかね。

頭蓋骨も無事に収容されました。嬉しい限りです。頭の部分全部があるように見えますね。

下顎にある二個の歯のうち左側は虫歯になっていますね。(^^;)

抜けた歯が三本見えますが、冠が被せられていますね。こうした歯医者さんに行った痕跡がある歯もまた滅多に目にしません。

ご覧のように、ご遺骨発見の時と比べて、かなり奥まで人が入れるようになりました~。足先から頭蓋骨まで既に収容しているので、後は漏れなく探し出す事が肝心です。慌てず騒がずしっかり取り組みます。(^o^)

夕刻が迫り、本日の作業も終了となりました。一番難儀した福岡さんが上がって来ました。体のあちこちが痛いそうですよ。お疲れ様~~~。(^o^)

吉井さんのご遺骨清掃作業も間もなく終了です。吉井さんもお疲れ様でした~。写真には写っていませんが、三浦さんも土砂の搬出で一番活躍しました。三浦さんもまたお疲れ様でした~。(^o^)

本日最終段階での収骨状況です。

遺品類も少し増えました。下着のボタンも四個ありました。ステンレス製のフォークもありましたね。珍しいです。