令和6年(2024年)沖縄遺骨収集奉仕活動

- 2月14日(水)糸満市役所、戦没者遺骨収集情報センターご挨拶

- 2月15日(木)久しぶり参加の田中さんを交え大渡方面の海岸線で調査・遺骨収集

- 2月16日(金)これまで誰も調査していないフィッシャー(岩の裂け目)を発見!!

- 2月17日(土)慰霊巡拝 第49回金光教沖縄遺骨収集奉仕参加

- 2月18日(日)慰霊巡拝 第49回金光教沖縄遺骨収集奉仕参加

- 2月19日(月)これまで誰も調査していないフィッシャーの発掘作業開始

- 2月20日(火)これまで誰も調査していないフィッシャーの発掘作業継続

- 2月21日(水)フィッシャー内から完全一体のご遺骨発見 収容を開始!

- 2月22日(木)収容作業の継続(慌てず慎重に作業を進める)

- 2月23日(金)完全一体のご遺骨収容作業が完了しました!

- 2月24日(土)金光教那覇教会教師による現地ミニ慰霊祭催行

- 2月25日(日)来年の作業場所捜し(摩文仁の未踏の地域を彷徨する)

※金光教那覇教会による遺骨収集は本年の第49回で終了しました

サイト管理人は第10回から参加させて頂きました。衷心より御礼申し上げます

2月16日(金) これまで誰も調査していないフィッシャー(岩の裂け目)を発見!!

今日の天気予報は「曇り」です。予想最高気温22度、降水確率は30%、20%ですから、雨の心配はなさそうで良かったです。因みに、沖縄は二日前の14日に春一番が吹き荒れましたが、関東地方は昨日15日に春一番が吹いたと妻が教えてくれました。(^o^)

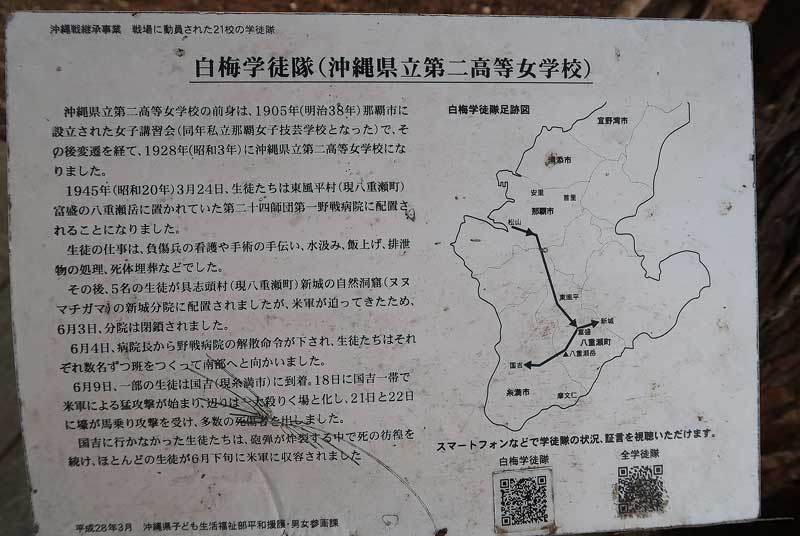

本日朝の慰霊巡拝では、「歩兵第三十二聯隊終焉の地碑」、「山形県の塔」、「眞山(みやま)之塔」、「白梅之塔 上の壕」、「白梅之塔」、「白梅学徒看護隊自決之壕」、「忠霊之塔」、「野戦重砲兵二十三聯隊慰霊碑」を訪ねました。

国道331号線の「真栄里交差点」からご覧のような、真栄里集落に入る道があります。同交差点には、写真右側にあるような「真栄里入口」と書かれた石柱がありますし、慰霊塔名が書かれた案内板もありますから、ここから「白梅之塔」方面に向かうのも良いと思います。(^o^)

真栄里の霊地にやって参りました。道路が新しく舗装されました。ここ真栄里は慰霊塔が数多くある地域でもありますね。と言う事は激戦の地でもあると言えるでしょう。それでは、今から各慰霊塔を慰霊巡拝して行きましょう。午前中の降水確率70%ですが、慰霊巡拝する時間帯には雨にはなりそうにない雰囲気です。雨が降り出す前に慰霊巡拝をぐんぐん進めていきましょう。(^o^)

「歩兵第三十二聯隊終焉の地碑」

糸満市字真栄里にある「我が興亡の史碑 歩兵第三十二聯隊終焉之地」と書かれた石碑です。平成17年(2005年)8月に歩兵第32連隊会により建立されました。碑名には呼名として「霞城聯隊、満州八〇三部隊、山三四七五部隊」と刻まれています。歩兵第32聯隊は島尻に撤退以降も、国吉大地を中心に米軍と激突し、米軍側にも多大な出血を強いた部隊です。

平成17年(2005年)建立ですから、比較的新しい石碑ですね。場所は、「白梅之塔」から歩いて2分程度です。「山形の塔」に隣接するように建立した理由は、碑にも「霞城聯隊」と書かれているように、明治29年秋田に設置された連隊本部が、日露戦争後、秋田から山形城(雅名は霞城)へ転営し、徴募区が山形県になったと言う歴史事実が関係しているものと思われます。

所在地ご紹介

「駐車場・トイレは、白梅之塔の施設を利用させてもらいます (^^;)」

裏面の碑文です。問題なく読めますね。

石碑の横面に書かれている文言です。軍旗を奉焼した場所が書き記されています。「ここより西北西470mの低地で軍旗を捧焼した」と書かれていますね。地図上でその方向と距離を照合してみますと、バクナー中将慰霊碑の少し北側には高地帯になっていて稜線が通っており、その崖下の低地で焼いたという可能性が高いですね。と言いますのも、そのバクナー中将慰霊碑の北側の高地帯は、真栄里集落の北側を貫いており、そこには数多くの構築陣地がありまして、第三十二聯隊や第二十二聯隊による最後の激闘が展開された場所でもあります。私も一度その中の一つの構築陣地に入った事があります。同地は、こうした陣地壕が散在している場所でもあります。

動画ご紹介

「大日本帝国陸軍『歩兵第32連隊』山形・東北地方の誇り!三十二連隊の歩み【歴史解説】」

《書籍ご紹介》

「沖縄戦 24歳の大隊長」 陸軍大尉伊東孝一の戦い

笹 幸恵著 (株)学研 平成27年(2015年)初版

この本は歩兵第三十二聯隊第一大隊長である伊東孝一大尉の軌跡を綴った本ですが、この本の中に同隊の軍旗奉焼に関わる記述がありますのでご紹介します。

軍旗奉焼

調査の結果、日本の敗戦は歴然としていた。今となっては一日も早く戦闘を終結させて、一人でも犠牲を少なくすることだ。

全力で戦うことと、見事な負けっぷりとは、いずれ劣らぬ大事である。問題は聯隊長以下全将兵をどう納得させるかだ。

伊東は決して話上手ではなかった。言葉で気持ちを伝える術を持たない。ただそのまま調査の実態を報告するしかない。(あとは自分という人間を信じてもらうだけだ)

伊東はそう心に決め、夜になって樫木副官と佐藤軍医見習士官を従えて聯隊本部へと赴いた。

聯隊長以下十名ほどの全将校が、伊東が来るのを待ちかまえるようにして集まっていた。伊東は調査の結果について順を追って淡々と述べ、最後に「日本の降伏を信ずる」と報告を結んだ。誰からも、質問も反論もなかった。ほっとした一方、気が抜けた感じもあった。しばし沈黙が続いたが、結局、武装解除を受諾することに決まった。

しかし誰からも具体的な方法が出てこない。交渉は伊東に一任された。

翌日、伊東は、日本軍第三十二聯隊は米軍による武装解除を受諾すると回答し、その上で次の事を要求した。

一、武装解除の日は八月二十九日とする

一、二十七日以降二十九日まで陣地周辺約二平方キロの地域は、昼夜を問わず日本軍が自由に行動できるようにすること

一、このため四周に米軍から警戒兵を配置し、他の米兵の侵入を禁ずること米軍側は直ちにこれを承知した。さらに警戒のために飛行機を使用し、米軍将校と通訳をジープと共に国吉集落中央に配置することを申し出た。ただし夜は恐ろしいから引き揚げさせてくれ、とのことだった。最後のくだりが伊東には少し愉快だった。米軍がいかに国吉台周辺の日本軍に痛い目に遭っていたかがわかろうというものだ。

‥‥‥。

武装解除の前夜、歩兵第三十二聯隊の軍旗奉焼が行われることになった。伊東は樫木副官を伴い、聯隊長に指示された場所へと向かった。

明治三十一年の創設以来、歩兵第三十二聯隊の伝統と団結、そして栄光のシンボルだった軍旗は、日露戦争以来の戦歴を物語るように、布地が破れ周囲の金モールの縁取りと紫色の房だけを残していた。

紋章を槌でたたき潰し、棹を鋸で三つに切断し、旗と共に油を注いで焼く。

将校たちは挙手の礼をもって焼かれていく軍旗と決別した。折しも、群雲が月を覆い、小雨が降ってきた。涙雨だったのかもしれない。

「沖縄戦 24歳の大隊長」から転載させて頂きました

「一、二十七日以降二十九日まで陣地周辺約二平方キロの地域は、昼夜を問わず日本軍が自由に行動できるようにすること」

上掲の様に米軍に約束させたと言う事は、陣地周辺は全く昼夜別なく安全に、そして自由に行動できた事を意味しますので、狭い壕内で煙にむせながら、コソコソと軍旗を奉焼する必要は感じられません。歩兵第三十二聯隊は毅然と、聯隊の象徴とも言える軍旗の奉焼に際しては、堂々と胸を張って矛を納める儀式に臨んだはずです。と言う事で「歩兵第三十二連隊終焉之地碑」に書かれている様に、「ここより西北西470mの低地で軍旗を捧焼した」という記述が事実と思われます。

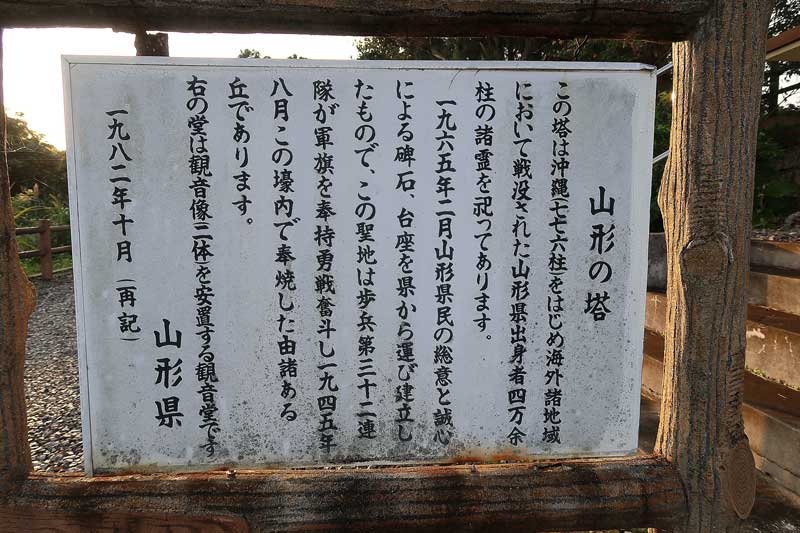

「山形の塔」の説明板です。読めますね。ただちょっと気になる記述がありますね。軍旗の奉焼場所についてですが、ここから10m離れた所にある「歩兵第三十二聯隊終焉の地碑」の側面に記載されている碑文には「ここより西北西470mの低地で軍旗を奉焼した」と書かれていますが、この説明板には、「歩兵三十二連隊が軍旗を‥‥この壕内で奉焼した」と書かれています。

聯隊毎に授与される聯隊旗は、連隊旗のある所に連隊本部があり、そして連隊長がいると言う象徴です。更に聯隊旗は、聯隊の力と団結の徴であり、拉孟守兵の士気の源泉でもありました。

部隊が壊滅間際とか玉砕直前とかの聯隊の消滅に伴う軍旗奉と、軍命により止むなく矛を納める象徴としての軍旗奉焼とでは、意味合いは百八十度違ってきてしまいます。従って軍旗奉焼を実行した場所と言うのは、場所により奉焼の意味合いが全く違ってくるのは自明であります。

歩兵第三十二聯隊の軍旗奉焼に関わる説明文は、10メートルしか離れていないにも関わらず真逆とも言える解説が為されています。両塔は設置に40年の差(案内板再記は23年の差)があり、爾後歴史的真実が解明されたと言う事なのかもしれませんが、10mと言う至近距離で、真逆と言える歴史記述が掲示され続けているのは問題なので、解明された正しい歴史事実に統一してほしいですね。

「歩兵第三十二聯隊の壕」です。「ウフ壕」とも呼びますし、「田原屋取(たばるや-どぅい)の壕」、32連隊の壕等とも呼ぶようです。ウフとは沖縄の言葉で「大きい」を意味します。坑道の長さは凡そ100mあるそうです。「ウフ壕」と呼ばれたように、かなり大きい壕だと感じますね。

歩兵第三十二聯隊は、米軍上陸前は高嶺村大里の大城森の壕を聯隊本部にしていました。その後暫時首里戦線に投入され、首里撤退に伴い6月4日島尻のこの壕へ移動して来ました。また同聯隊以外にも同居した第二十四師団の部隊があるようです。

このウフ壕は真栄里集落の人達の避難壕だったそうで、集落の人達が自然壕を掘り進めて拡張したものだそうです。出入り口は二カ所あるそうですが、一カ所は埋没しているとの事です。現在は立ち入り禁止となっていますので、残念ながら壕内を見る事は出来ません。

階段を曲がり、階段部の奥を撮影しています。階段が終わっているようですが、その先がよく見えません。横坑道は地表面から4メートル以上ありそうですから、艦砲砲撃にもびくともせず耐えたのでしょう。

カメラレンズを拡大してみました。右側に壕の坑道がある雰囲気ですね。何時の日か、機会があれば入ってみたいですね~。

次に目指すは「山形の塔」です。砂利道を少し歩くと右側階段上に「山形の塔」見えてきました。

「山形の塔」

「山形の塔」です。昭和40年(1965年)2月6日建立され、合祀者数40,834柱(沖縄戦戦没者 765柱、南方諸地域戦没者 25,612柱、その他地域戦没者 14,457柱)の英霊が祀られています。

御霊様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。m(_ _)m

塔の背後には碑文がありましたので、テキストに起こしてみました。ご覧くださいませ。

【山形の塔建立記】

大東亜戦争において祖国防衛のため惜しくも散華された山形県出身三万八千余の英霊を仰ぎその偉勲をしのびみ霊の冥福を祈り永久に鎮まりますことを念じここに県民の総意を結集してこの塔を建立したのである

昭和四十年二月六日

建設期成同盟会長 加藤富之助

次に目指すは「眞山(みやま)之塔」です。と言っても隣ですから、すでに同塔は見えていますね。「山形の塔」と隣接して建立されているのです。

所在地ご紹介

「駐車場・トイレは、白梅之塔の施設を利用させてもらいます (^^;)」

「眞山(みやま)之塔」

「眞山(みやま)之塔」です。昭和42年(1967年)5月に建立され、100柱が合祀されています。この慰霊塔は特定の部隊等は無く、第二十四師団隷下の各部隊と表現されていますね。そうした隷下部隊将兵凡そ100名がこの付近の壕に布陣し戦死されたようです。

御霊様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。m(_ _)m

碑文ですが読みにくいので文字を起こしました。(^o^)

【眞山(みやま)之塔 碑文】

怒濤の南進を続ける米軍に対し第二十四師団隷下の各部隊は最後の拠点として真栄里地区に陣地を構築し勇戦奮闘敵の心胆を寒からしめたるもついに昭和二十年六月十七日この付近の壕内において玉砕せる

ここに南方同胞援護会の助成を得て塔を建て地下に眠る幾多の英霊を慰め長くその偉烈を伝う

昭和四十二年五月 財団法人沖縄遺族連合会

次に目指すは「白梅之塔 上の壕」です。「眞山(みやま)之塔」の左手を撮影しています。草木が刈られていて、更に奥に行けそうな道が見えますよね。その道の突き当たりに「白梅之塔 上の壕」があります。写真では小さく見えていますよ。曇り空などでは、鬱蒼と茂る樹林が怖い雰囲気となっているかも知れませんが、近いので向かってみて下さいませ。(^o^)

小さな石碑が見えて来ました。(^o^)

「白梅之塔 上の壕」

「白梅之塔 上の壕碑」です。昭和63年(1988年)6月、白梅同窓会により建立されました。沖縄戦当時この壕は「上の壕」と呼ばれ、自然壕を利用していたようです。同壕は、沖縄守備軍の食糧弾薬倉庫であると共に、白梅学徒看護隊員の仮眠所として利用されていたようです。背後にある縦穴があり、碑文には「6月22日米軍の攻撃を受け、軍人、白梅隊員および一般住民が死傷した」と書かれています。

御霊様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。m(_ _)m

所在地ご紹介

「駐車場・トイレは、白梅之塔の施設を利用させてもらいます (^^;)」

「白梅之塔 上の壕碑」から見た壕の状況です。ご覧のように、上から見た限りでは壕とは言えず、米軍の攻撃を受けるまでは壕であったかも知れない‥‥。と言う方が正しい表現でしょう。壕は軍需物資の集積所であったと言う事と、白梅学徒看護隊員の仮眠所とされていたようですね。今年は大きな倒木がありますよ。この一年で倒れた木ですね。

枯れた枝が広範囲に散乱していますね。

ドリーネの縁をだいぶ降りてきました。

一番低い場所まで来ました。昨年縁に無数にある穴みたいな場所を探索したので、今年は探索はパスして引き返します。無数の穴の様子を知りたい方は、昨年の写真をご覧下さいませ。(^o^)

「白梅之塔」前に到達しました。県道54号線から入ってくる場合は、県道54号線から150mぐらい進むと、この「白梅之塔」前に到達します。モクマオウの木立を目標にするのも良いかも知れません。

「白梅の塔」の駐車場を撮影しています。広い駐車場なので観光バスも入れるでしょう。トイレもありますよ。(^o^)

それでは霊地に入ってみましょう。昨年の訪問時には、清掃業者三人が清掃している場面に遭遇しました。同地は何時来ても清潔感溢れる雰囲気となっているのが印象的です。コストは掛かるでしょうが、訪問者目線では素晴らしいの一言です。

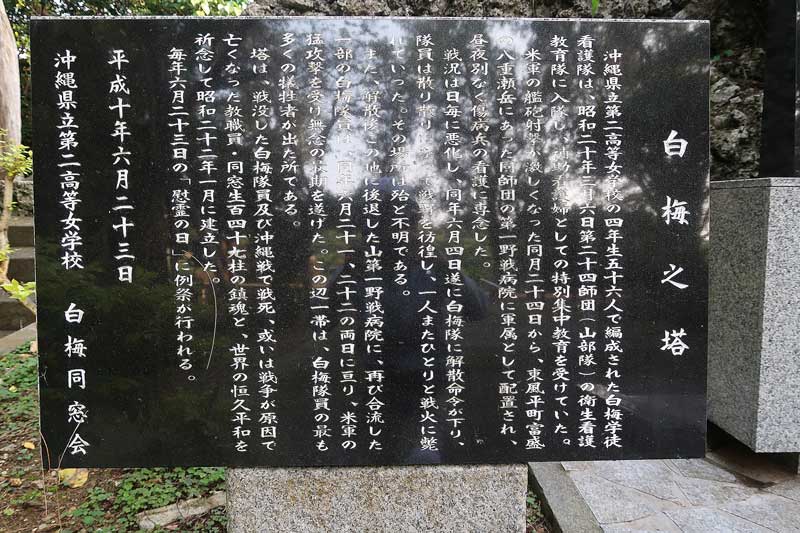

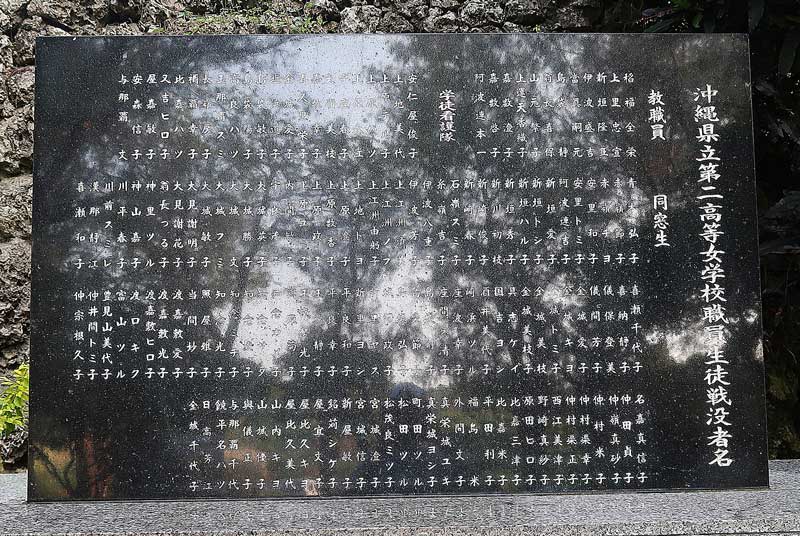

「白梅之塔」

「白梅之塔」です。現在は四代目で、平成4年(1992年)6月に建立されました。同塔には、沖縄戦に従軍学徒として動員された生徒のうち、戦死した22名の白梅隊員をはじめ、教職員12柱、同窓生113柱、計149柱が合祀されています。沖縄県立第二高等女学校は、現在の那覇市松山公園の辺りにあった女学校です。「白梅之塔」は何時来ても管理清掃が行き届いているなと感じます。

御霊様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。m(_ _)m

所在地ご紹介

「駐車場、トイレあります」

《書籍ご紹介》

「沖縄・白梅の悲話」 新聞記者が語りつぐ戦争=11

読売新聞大阪本社社会部編 読売新聞社 昭和55年(1980年)11月初版

「平和への道しるべ」 白梅学徒看護隊の記録

白梅同窓会編・発 平成7年(1993年)初版

「白梅」 沖縄県立第二高等女学校看護隊の記録

白梅同窓会編・著 (株)クリエイティブ21 平成12年(2000年)初版

「白梅の碑-野戦病院編」

新里 堅進著 (株)クリエイティブ21 平成14年(2002年)6月初版

ギリギリ読めますね。(^o^)

「白梅之塔」碑文です。チラチラして読みにくいので、テキストに起こしましたのでご覧下さいませ。

【白梅之塔 碑文】

沖縄県立第二高等女学校の四年生56人で編成された白梅学徒看護隊は、昭和20年3月6日第二十四師団(山部隊)の衛生看護教育隊に入隊し、補助看護婦としての特別集中教育を受けていた。

米軍の艦砲射撃が激しくなった同月24日から、東風平町富盛の八重瀬岳にあった同師団の第一野戦病院に軍属として配置され、昼夜別なく傷病兵の看護に専念した。

戦況は日毎に悪化し、同年6月4日遂に白梅隊に解散命令が下り、隊員は散り散りになって戦野を彷徨し、一人またひとりと戦火に斃れていった。さその場所は殆ど不明である。

また、解散後この地に後退した山第一野戦病院に、再び合流した一部の白梅隊員は、同年6月21、22の両日に亘り、米軍の猛攻撃を受け無念の最期を遂げた。この辺一帯は、白梅隊員の最も多くの犠牲者が出た所である。

塔は、戦没した白梅隊員及び沖縄戦で戦死、或いは戦争が原因で亡くなった教職員・同窓生149柱の鎮魂と、世界の恒久平和を祈念して昭和22年1月に建立した。毎年6月23日の「慰霊の日」に祭礼が行われる。

平成10年6月23日

沖縄県立第二高等女学校 白梅同窓会

この霊地は激戦が展開された国吉にかなり近いのですが、糸満市真栄里ウテル原になるんですね。「白梅之塔」はそんな木立に囲まれ静寂な雰囲気の中にがありました。参道の両側には常緑高木であるモクマオウ(木麻黄)が植え込まれ、実に清楚で霊域らしい雰囲気を醸し出していますよね。このような「乙女らの祈りの場」という雰囲気を、いつまでも大切に維持して頂きたいです。それから、いつ来ても感ずる事なのですが、清掃が行き届いています。「白梅之塔」に慰霊巡拝した際に、偶然清掃員の方が居て清掃作業をされていた男性に、立ち話的に色々と聞いてみましたら、やはりキチンと定期清掃を行っているという話でした。

因みに国吉・真栄里地域には、五基の慰霊塔が建立されています。沖縄守備軍が最後の防衛線として設定した八重瀬岳、与座岳、国吉、真栄里ラインに重なる事もあり、小さな集落にこれだけ慰霊塔がある事からしても、国吉丘陵が与座に連なる防衛陣地の要衝であった事が解ります。国吉丘陵での戦闘は攻める米軍は第一海兵師団で守る沖縄守備軍は第二十四師団隷下部隊です。

沖縄戦を戦った米軍の公式記録に近いと言える、米国陸軍省編の「沖縄 日米最後の戦闘」にも国吉丘陵での戦闘について触れていて、「(490ページ)国吉丘陵での戦闘の光景は、まるで気が狂ったようなものだった。兵はうろたえ、多数の犠牲者を出し、肉弾相撃つ白兵戦がこの沖縄南部の地点に展開されたのである」と、書いている程なのです。

林に囲まれた静かなたたずまいのこの地は、観光化された「ひめゆりの塔」とは違い、実に清楚で慰霊塔らしい雰囲気を醸し出していますね。 白梅同窓会の方々が定期的に清掃しているとの事ですから、いつの時も清潔な雰囲気が維持されているのかも知れません。このような「乙女らの祈りの場」という雰囲気を、いつまでも大切に維持していただきたいですね。

この「白梅之塔」は、県立第二高等女学校校長以下、職員生徒、同窓生105名を祀っています。二高女の生徒46名は、3月6日東風平の国民学校に設営された陸軍病院に動員されました。そして3月24日、生徒達は今の八重瀬町富盛にあった第二十四師団第一野戦病院に配属され、負傷兵の看護にあたる事になったのです。以降戦局の悪化と共に、新城分院や東風平分院などに移動し看護活動を続けましたが、6月4日富盛の本部壕での解散命令を受けて以降は、戦野を彷徨う事となり、多くの犠牲者が出てしまいました。

解散命令が出た以降も、この国吉の壕で看護活動を続ける生徒も居ましたが、6月22日米軍にガソリンを流し込まれたり、火炎放射攻撃などの馬乗り攻撃をされて、職員を含む36人が犠牲となりました。この馬乗り攻撃は、6月18日バクナー中将が、真栄里部落で、日本軍の砲撃による流れ弾に当たり戦死した後という事もあり、米海兵隊第二師団によるその攻撃は、徹底的であり残虐的であったようです。この頃の米軍は怒り狂ったように、付近にいた住民に「日本軍に司令官の位置を通報した」として射殺したり、白旗の代わりに手を挙げて出てきた者まで銃撃するなど、軍民問わず徹底的な殺戮が行われたようです。

「沖縄県立第二高等女学校職員生徒戦没者名碑」です。

「白梅之塔」全景です。塔の形は「壕の中から太陽を求める。日の光を求める」といったイメージで制作されたとの事です。実に不思議なのですが、此処に立つと学徒さん達の清楚なイメージが沸いてきますね。

納骨堂です。多くのご遺骨が国立戦没者墓苑に移された為か、小さくてスマートな納骨堂となっていますね。

昭和22年(1947年)1月に建立された初代の「白梅の塔」です。塔名は彫った文字穴に白い色で描かれていましたが、年々薄くなってきています。ご覧のような琉球石灰岩製の簡素で小さな塔なのですが、終戦から一年半後に建立されたと言う事ですね。米軍による激しい砲爆撃で、割れないお皿は無いと言われる程、あらゆる物が粉々に破壊されました。戦いが終わった沖縄は、山野には兵士や避難民の屍と、瓦礫の山だけが残されたのでした。終戦後の数年間は生活物資は何もなく、生きていくのが精一杯の時代だったのです。この小さな塔は、小さくとも大きな意義を内包していました。「戦没された学友達の供養は私達の責務」として、先生方、同期生、そして同窓生などの精一杯のご尽力と連帯により建立されたのです。そして同時に同窓生等の予てよりの悲願であった、第一回目の慰霊祭が執り行われたのでした。

この碑は当初国吉集落の南の丘の上にありましたが、昭和26年に現在の敷地に二代目の立派な慰霊塔が完成した時に併せて移設されたものです。そして現在の姿の「白梅之塔」が建立されて現在に至っています。ちなみに現在の塔は四代目です。現地に行かれましたらぜひ、時代を映す鏡として、この初代「白梅の塔」も探してみて下さい。すぐに見つかると思いますよ。(^o^)

初代の「白梅の塔」の背面に彫られている詩です。

散りてなほ 香りい憂し 白梅(うめ)の花

元教諭 金城宏吉 昭和二十二年一月建立

ご覧のように、道路から慰霊塔までの参道がコンクリート舗装され、また拡幅されて見違えるように刷新されました。また参道両サイドの土の部分との段差もほぼ無くなりました。参道の奥まった部分について特に言える事ですが、昔は段差が20cm近くあったので、誤って踏み外すと捻挫するなどのリスクがありました。と言う事で、この度の改修工事により、お年寄りがご自身の足や車椅子で参拝されても、不慮の事故が発生するリスク要因は全て排除されたと感じます。(^o^)

コンクリート舗装面の左側を見ています。同じく嘗てはこちら側も段差が大きくて、足を踏み外した場合捻挫する恐れがありました。今回はその段差も解消されて、安心安全な参道になりました。勿論車椅子での参拝も参道は広いですし、真っ平らな路面なので安心して行き来できます。(^o^)

参道がコンクリート舗装され、且つ拡幅されたりと、安全性向上に向けて改善工事が為された事由が解りました。「若梅会」と言うボランティアグループが令和2年(2019年)に誕生し、同会がクラウドファンディングで募金を募り工事を実施したのですね。素晴らしいです。(^o^)

《サイトご紹介》

沖縄戦体験者世代である同窓生やご遺族の高齢化に伴い、沖縄県にある慰霊塔、各塔での慰霊祭挙行も難しい状況にあると、頻繁に伝え聞くようになって参りましたね。ここ「白梅の塔」の毎年の慰霊祭開催も遂行が難しくなりつつあるようです。そうしたなかで、白梅同窓会を支え、「白梅学徒隊の沖縄戦を語り継ぎ、白梅之塔の慰霊祭を継承する」と言う二つの目標を掲げた「若梅会」というボランティアグループが、令和2年(2019年)春に誕生したようです。琉球新報記事を引用させて頂きます。

白梅学徒の体験継ぐ「若梅会」発足 慰霊祭運営に初参加

【琉球新報】令和元年(2019年)6月23日

教員や大学生など20代から50代の9人で結成した「若梅会」。沖縄戦に動員された県立第二高等女学校の元女子学徒らでつくる白梅同窓会(中山きく会長)、白梅之塔慰霊祭協力会とともに「白梅継承の会」として本年度から慰霊祭の運営や戦争体験の継承活動に携わる。高齢化が進む同窓会会員の思いを受け継ぎ、「次世代に継承したい」と強い思いを持つ。

若梅会は白梅同窓会の中山会長の呼び掛けをきっかけにことし2月ごろ発足。代表を務める雑誌モモト編集長のいのうえちずさんは(50)は「きくさんの熱量を受け取った気持ち」と気合が入る。

絵本作家の磯崎主佳さん(47)は中山さんの体験を主題とした絵本「白梅学徒隊 きくさんの沖縄戦」の絵を手掛けたことがきっかけで関わり始めた。

「若梅会」のメンバーに遺族や戦争体験者はいない。いのうえさんは「体験者に寄り添うことと同時に、体験者じゃないからこそ沖縄戦を一歩引いて見ることができる。考えて伝えることができる」と話す。

若い世代へ白梅学徒隊の体験や思いを“伝える”こと、遺族や同窓会の方々の気持ちに“寄り添うこと”を2つの柱として活動する。23日の慰霊祭を出発点として戦跡ツアーや同窓会の方々との街歩きなどさまざまなワークショップも展開していく予定だ。

(上里あやめ)「琉球新報」から転載させて頂きました

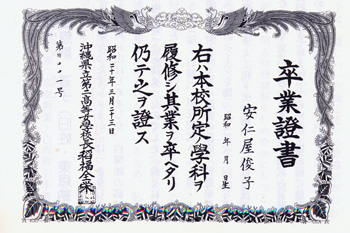

戦後三十五年目の卒業式

沖縄県立第二高等女学校の白梅学徒同期生の間で、「卒業証書を頂けないだろうか」という話が、戦後三十年を経て持ち上がったそうです。そうした経緯もあり、金城宏吉先生の指導を仰ぎながら、6月23日に亡くなった学友たちの墓前白梅之塔で行うという方針が定まりまして、沖縄の「ウスーコー(法事)」は、三十三回忌をもって終わりますので、白梅隊ご遺族の心情にも配慮しつつ、昭和52年の三十三回忌明けの二年後となる昭和54年(1979年)に、戦後三十五年目の節目に、白梅学徒同期生の卒業式が執り行われたそうです。

「白梅 沖縄県立第二高等女学校看護隊の記録」という本の中に、その三十五年目の卒業式の様子が書き記されていますので、引用させて頂きます。(^o^)

《書籍ご紹介》

「白梅」 沖縄県立第二高等女学校看護隊の記録

白梅同窓会編著 クリエイティブ21 平成12年(2000年)初版

【戦後三十五年目の卒業式】 東恩納 道子(旧姓・東恩納)

(ここまで省略)

1979年6月23日、戦後三十五年目の私たちの卒業式が行われました。開式の言葉は、西平一男先生、司会の仲田史子さん《現・東(昭和17年入学)》の声が、塔の庭に優しく、そして静かに、緑の梢の蝉時雨の中に消えていきました。日出ずる国 みんなみの み空も海も か青なる

懐かしい校歌。しっかり歌っているつもりなのですが、なぜか声になりません。金城先生の張り詰めたお声…。

「卒業証書 安仁屋 俊子 右ハ本校所定ノ学科ヲ…」

稲福全栄校長先生(戦没)が、あの激戦の中を大事に持ち歩かれた校印で、朱色も鮮やかに押印され、「安仁屋俊子」、「上原春江」と戦没した白梅隊員の名前が読み上げられ、御遺族の方が正面に進まれる。いくらか腰の曲がったお父様。そして、白いおぐしのお母様。証書の娘の名をジーッと…。赤いバラをお着けになった胸を震わされ、一筋の涙を1945(昭和20)年3月23日、貴女たち自身で手にした筈の卒業証書の上に。

例年にならい「仰げば尊し我が師の恩」の歌で、広い講堂を在校生に送られ、昭和二十年三月六日、地久節といわれた皇后誕生日が、私たち二十年卒の卒業式でしたが、前年の十・十空襲で、那覇市は九十パーセントが全焼し、私たちのモダンなコの字型の校舎も全焼。空襲後、校長先生方でやっと決めた二十年三月二十三日でした。その前日二十二日の夜中十二時まで、東風平の山部隊との交渉をされた金城宏吉先生の願いも空しく、二十三日から米軍の艦砲射撃が始まりました。今にして思えば、卒業式などできる筈がありませんでした。

時は過ぎました。そう、三十五年も…。

塔に眠る貴女たちと一緒にやる筈だった卒業式。遠く東京から肥後秀子さん(現・肥後)、四国の松江富貴子さん(現・戸梶)と鈴木ヤス子さん(現・久保)、鹿児島から須賀米子さん(現・大川)、福島シズエさん(現・平井)、悦田淑子さん(現・川路)たちが、宮古の大嶺信子さん(現・砂川)、八重山からは大山喜代さん(現・大山)、備瀬秀子さん(現・新垣)渡嘉敷スエさん(現・宮良)たちが出席し、涙、涙で証書を頂いて…。

式はゆっくりと時を刻み、万感の想いを込めて『仰げば尊し』

「白梅」から転載させて頂きました

「わが国の守りは私たちの手で」と健気な決意も新たに、みずから進んで看護隊に志願し、非業の死を遂げられた白梅隊員と共に挙行された念願の卒業式…。

同期生の念願であった卒業式の挙行を待っていたかのように、沖縄県立第二高等女学校の校章や三角定規、そして糸巻き、櫛などが見つかったそうです。これら校章などの遺品は、摩文仁に近い大渡の壕から発見され、これらは同校同窓会会長大嶺勝子さんに届けられましたが、なんと三十五年目の卒業式の前日だったそうです。

校章をその他の遺品を発見したのは、石原正一郎さんという方で、金光教の遺骨収集にも参加されており、私も随分とお話をする機会がありました。

ちなみに石原正一郎さんは、米上陸軍最高司令官サイモン・B・バックナー中将の、南部戦線での戦死に関わる日本軍の砲撃を指揮した野戦重砲第一連隊の中隊長だった方で、戦後は沖縄に通い詰めて遺骨収集に取り組み、すでに南部戦跡で累計六千柱以上のご遺骨を収集された方なのです。

石原さんによる沖縄県立第二高等女学校の校章や遺品を発見し、同校同窓会長にお届けした経緯などが「沖縄・白梅の悲話」(読売新聞大阪社会部編)に記載されていますので転載させて頂きます。

本文では、発見された校章に関する説明や、石原さんの人となりや遺骨収集に掛けるその思い、そして戦没された女子看護隊の純粋さ、至高さに寄せる慈愛に満ちた哀悼の念などが記載されていますので、ご覧下さいませ。

《書籍ご紹介》

「沖縄・白梅の悲話」

読売新聞大阪社会部編著 昭和55年(1980年)初版

【沖縄白梅の悲話】

(107ページ)

沖縄の悲劇を語り継ぎたいという思いを抱くのは、沖縄の人たちばかりではない。この沖縄シリーズ第一章『白梅』で、沖縄県立第二高女の三十五年ぶりの卒業式を待っていたかのように校章「白梅」が摩文仁の壕から見つかった、と書いたが、発掘されたのは、それだけではなかった。三角定規、おはじき、糸巻き、それに櫛もあった。

白梅隊員、上原初代さんのお宅で、まるで宝物のように大切に守られているこれらの品々を見せてもらったとき、三浦美佐子さんも河内さんも、あの戦いの様から考えて、まさに貴重品ともいえる、これら五つの遺品をだれが、どうして発見したのか、知りたかった。上原さんは「この人が、私たちのために持ってきて下さった、と聞いておりますが」と一枚の名刺を示した。

帰阪してすぐ、河内は東京で、その人、石原正一郎さんに会った。六十二歳。マユが太い。早稲田大学出身。沖縄で玉砕した野戦重砲兵第一連隊の元大尉である。

渋谷区千駄ヶ谷のマンションで、石原さんは、太く、低い声で、校章に、女子学徒兵に寄せる思いを語った。

石原さんは、昭和四十一年から、沖縄南部地区で収骨を続け、その数はすでに六千柱。四十六回沖縄を訪れている。三十三回忌の年、五十二年以降は、野戦病院を重点に収骨した。病院の中で自決させられた兵は、さぞ無念だっただろう、引きずってでも壕から出していたら助かっただろうに、という思いが強かった。

与座、八重瀬岳から摩文仁まで、二十カ所近い病院壕には、まだ数多くの遺骨があった。そして、そのまわりから、櫛、手鏡、裁縫箱、おはじき、鉛筆……少女の持ちものがいくつも出てきた。

「私はね、戦友がね、彼女たちにたとえ、包帯のひと巻きでもしていただいたのだ、心をなぐさめていたのだ、と思うようになりました。そうしますと、あの娘さんたちの小さな、ほんとうに細々としたお品が、もういとおしくてたまらなくなってきましてねぇ、ありがとうございます、ありがとうと口にしながら集めたんです。 校章もそうです。摩文仁に近い大度の壕から出ました。大きな石を二十人がかりで引き揚げました。その下に大人のご遺骨と、校章がありました。そばには少女の歯がありました」

石原さんは、すぐその校章などを同窓会の大嶺勝子会長に届けた。卒業式の前の日だった。「日本の戦史に、彼女たちのことは、全くといっていいほど出てこないんですよねぇ。まして、白梅隊は知られていない。それが残念でならなかったです。

私は必ず、六月二十三日、沖縄の終戦の日、白梅之塔にお参りしています。収骨に連れていっている大学生にも必ず、お参りさせています。若者が手を合わせてあげたら、あの人たち、きっと喜ぶよねって」

河内は、白梅の校章が結びつけてくれた石原さんとの出会いに、百万の味方を得た思いだった。石原さんはつぎつぎと遺品を見せてくれた。名刺ぐらいの鏡はところどころはげ落ちていた。鉛筆は二センチくらいまできれいに削られていた。胸が熱くなり、思わず語りかけていた。

―――ふるさと、沖縄から遠く離れた、平和な時代の東京で、二人の男が、いま、あなたたちのことを思い、偲んでいるのですよ―――と。石原さんは、両手を合わせていた。

沖縄南部で十五年間に六千体も収骨、これからも体の動く限り続けてゆくと石原正一郎さんは、南部の大きな地図をひろげて、日本の沖縄に、まだどれだけの遺骨が眠っているのか、熱っぽく話し始めた。

県の記録によると、昭和三十年までに県民が収骨した数は十三万五千二十三柱。それから四十五年までの十五年間に県は、さらに、二万九千七百六十八柱を納めたという。そして五十一年三月には、未収は、対象十八万八千百三十六柱のうち、二千百九十九柱になったと説明した。しかし、石原さんら民間の手で、五十年から今日まで、六千五十七柱が収骨されている。数が合わない。

「海洋博の年ですけど、摩文仁が心ない人たちの手でね、汚されているのがたまらなくなりましてね、ジュースやビールの空き缶がいっぱいなんですよ。清掃しようということになってね、黎明の塔から北側斜面から入ったんですよ。そしたら、山のような御遺骨ですよ。百三十七柱収骨しました。何万、何十万人という観光客の足元に、それだけ眠ってられたのです。それがいまの日本ですよ。

戦後三十五年たちますとね、もう御遺骨は、三十センチ、四十センチものわくら葉の下にあります。

まず、それをとりまして、地表を出すんですけど、その地表も風化しているんです。お骨のまわりを三メートル四方、掘りまして御遺品を捜すんです。お名前がわかるものは、なんとしても、御遺族にお渡ししたい。それが私の念願なんです。これまでに、百ほどの遺品をお届けしました。その百の御遺族のお顔を忘れることはできません。沖縄には、まだ、お名前がわかっているのに、肉親の手に帰れない遺品が何万とあるでしょう。これだけ豊かな日本が、なぜ、それをしてあげられないのか。考え方の問題じゃないと思うんですよ。日本人の生き方の問題じゃないでしょうかねえ」石原さんは、自費で、時には、心臓の発作で救急車で入院したり、骨折したりしながら、山野に、壕の中に入ってゆく。

「私たちが山野でね、十日前後でね、多いときには何百柱ですよね。三十三回忌には二千柱ですよ。もうないとは言わせません。それを数字をあげろ、なんて役人は言いますけどね。厚生省のお役人なんか、ハブがこわいのか、山野には決して入ってきませんよ。壕内の収骨しか予算がないとか言いましてね。いま、南部ではあちこち採石しているんですけど、もう一回ブルドーザーがくれば、というところに四柱もあったりするんです。かつてね、沖縄の人たちは、占領下の食うや食わずの時代に、るいるいたる遺骨を集めて下さったんです。真壁村にある万華の塔にはね、だれだれ三円、だれだれ五円と寄付した村人の名が刻まれていますよ。塔は十字架なんです。米兵が、納骨堂からシャレコウベをとっては、電気を入れて、おもちゃにしたらしいんです。村人がなんとかしなければと考えたのが十字架を立てることだったんですね。あの戦争で、村も家も、家族も失ったあの人たちが、どんな気持ちでお骨を守って下さったか。私たちはおこたえしなければなりませんよ」

石原さんの太く、低い声も、また、一つの沖縄の声であった。

「沖縄白梅の悲話」から転載させて頂きました

追記:

「白梅 沖縄県立第二高等女学校看護隊の記録」の第十章

白梅の香り永久には、「本土の防波堤となった沖縄」という寄稿文を高岡敏郎さんという方が書いていますが、この方は昭和16年に満州に駐屯していた武部隊に入隊され、九十九里浜に駐屯する部隊で終戦を迎えられました。定年退職後、沖縄戦を知りたいと沖縄に通うようになり、その過程でご紹介した石原正一郎さんとも知り合い、また白梅学徒同期生の方々との交流も深まっていったようです。

高岡敏郎さんは、金光教の遺骨収集にも石原さんと共によく参加されました。結果として私も懇意にしていただき、インターネットの無い時代でしたから、メールなどの便利な手段はなくて、専ら手紙による“文通”を通じて高岡敏郎さんと交流を深めました。文通というのは現代では死語になっているのかな。?

「萬魂之塔」

霊域の参道左手にある「萬魂之塔」です。昭和30年(1955年)5月に建立されました。四千柱が祀られています。戦後付近一帯に散乱していた戦没者のご遺骨凡そ四千柱は、当初は付近の壕に納められいましたが、昭和30年(1955年)5月に同塔が完成し、ご遺骨が移されて現在に至っています。因みに、四千柱のご遺骨の多くは、この国吉・真栄里一帯で最期を遂げた第二十四師団隷下の第22連隊、第32連隊、そして第89連隊の将兵だそうです。そして注目すべきは、設置者は国吉自治会です。と言う事で、集落の人々が建立した軍人の為の慰霊塔と言う、数少ない事例の一つと言えるでしょう。

御霊様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。m(_ _)m

霊域の参道左手にある「陸軍大尉 中村巌之碑」です。

御霊様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。m(_ _)m

良く見ると、小さな石碑も複数建立されていますね。第三十二軍陸軍将兵の名前が刻まれていました。ご遺族の方々が建立されたのでしょう。御霊様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

「白梅学徒看護隊自決之壕」

「白梅学徒看護隊自決之壕碑」です。この石碑の右側に、その自決之壕壕口があります。因みに、同碑の背面をご覧下さい。昔と比べて格段に明るくなっていますね~。正直に話しますと、昔はこ場所は暗くて、且つ凄く陰気な場所でした。

令和4年(2022年)、即ち昨年立ち入り禁止の看板が設置されました。今年もそのまま立ち入り禁止が続いています。恐らくこのまま長く続くのでしょう。(^_^;)

因みに、この壕は、沖縄戦当時「下の壕」と呼ばれていました。地元では古くから「マチドーヌティラ」と呼びます。ティラとは神が鎮座する洞穴の事を指すと言われ、集落の人々が聖地として大切にしていた壕ですね。

「白梅学徒看護隊自決之壕」を、地元の方々は「マチドーヌティラ」と呼ぶようです。毎年伝統行事も挙行されるなど、歴史と伝統のあるガマ(壕)の様ですよ。ガマの由来や沖縄戦当時の白梅学徒隊の軌跡が書かれていますのでテキストに起こしてみました。

【マチドーヌティラ】

字国吉の南西に位置するこの自然洞穴を、地元ではマチドーヌティラといいます。ティラとは神が鎮座する洞穴のことを指すといわれ、毎年旧暦9月にはクングヮチムヌメーとう伝統行事が国吉自治会によって行われています。

また、この壕は沖縄戦において第24師団第1野戦病院に動員された白梅学徒の一部が入っていた壕としても知られています。八重瀬岳の麓にあった同野戦病院は1945年6月4日に学徒に解散を命じ、この壕に撤退してきました。鉄の暴風が吹き荒れる中、行き場のない学徒16人は野戦病院の部隊と行動を共にし、この壕で再び負傷兵の看護を手伝うこととなりました。この壕の南、「山形の塔」の近くには「上の壕」と呼ばれた壕があり、食料や弾薬の倉庫、学徒らの仮眠所として利用されていました。一方のこの壕は「下の壕」と呼ばれ、負傷兵の看護場所でした。6月21日に「下の壕」、翌22日には「上の壕」が米軍の激しい攻撃を受け、学徒16人のうち10人が死亡しました。

戦後この敷地内には、第二高等女学校の全戦没者を祀る「白梅之塔」、字国吉の住民による「萬魂之塔」が建立されています。

ここからは立ち入り禁止となっています。階段も使われないので苔が生えています。

柵から手を伸ばして壕口を撮影しました。ここから先に行けないなんて本当にショックです。せめて階段下の部分まで行かせてよ~。壕口は一枚岩の頑丈な石灰岩ですよね~。階段下までなら、絶対落盤は無いと断言出来ますよ。階段下まで降りられるようにして下さい。参拝者に、横の坑道から見える壕内の様子を見てもらい、往時の沖縄戦に思いを馳せて頂く‥‥。これこそが意義のある民間の平和学習だと思いますよ。(^_^;)

令和3年(2021年)に、自決之壕内部の様子を写真撮影したのでご紹介します。

《過去の写真ご紹介》

【令和3年(2021年)撮影】

間もなく階段も終わりですね。前方は突き当たりとなっています。壕としての坑道は突き当たりから右側に深く伸びています。因みに大昔から「マチドーヌティラ」と呼ばれ、聖地として大切にされてきた場所は、階段が終わり、最奥部にある拝所までが同洞窟であったかも知れません。

突き当たり部右側から始まる横坑道は、沖縄戦当時に構築されたものかも知れません。この壕の10m程右側には、先ほど写真撮影した縦穴がありますから、それぞれ単独の壕を地下部で連結した可能性も考えられます。と言うのも、ここは巨大な一枚岩の岩盤の下を掘り進めて坑道を構築しているのが見て取れます。巨大な一枚岩の岩盤の下は、岩石と土が混じった地層なので、人力で容易に掘り進めるのが可能であるからです。

御霊様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。m(_ _)m

コンクリート製の階段を降りきって、通常は右側の坑道に進みますが、この写真は突き当たりの左側を撮影したものです。土砂は戦後堆積したのかもしれませんが、それなりに広い空間がありますね。もしかしたらこの辺りにも負傷兵が大勢居られたのかもしれません。

壕の天井部分を撮影しています。少し解りにくいですが、鍾乳石の氷柱が折られているという点を知って頂きたく撮影しました。少しでも坑道の高さを確保するため、そして安全を確保する為に折られたのだと思います。また壕内は米軍の火炎放射攻撃などで壁面が真っ黒になっている場合も多いですが、この壕もまたよく見ると攻撃された後と見られる黒い煤が付着しているのが見て取れます。

6月21日に「下の壕」、翌22日には「上の壕」が米軍の激しい攻撃を受け、学徒16人のうち10人が死亡したとされています。米軍の馬乗り攻撃では、現在階段になっている壕口からドラム缶に入ったガソリンを落とし込まれたと言われています。二十年三十年前は、煤で壕内はかなり黒かったですが、年々黒色が薄くなっていく印象があります。

ここで亡くなられたご遺族の方でしょうか。いつ来てもここにご覧のような、一つの鎮魂の場として色んな人形が置かれています。

最奥部の拝所です。ここは「マチドーヌティラ」としての拝所のような印象です。

コンクリート製の階段を降りきってから、右側を見ています。平和学習の為でしょう、しっかりと坑道が歩きやすいように整備されています。歩く部分には砂利も敷かれているのが見えますね。今はこうして歩道のように歩きやすくなっていますが、昔は岩だらけで行き来するのが大変でした。その困難さは次の写真で紹介致します。

写真に写されている横坑道は沖縄戦に備えて掘られた可能性が大きいと思います。天井面の岩盤層の下は、ご覧のように岩とか土砂ですから、掘り進めるのは比較的容易だったと思えます。

《過去の写真ご紹介》

【平成26年(2014年)2月11日撮影】

坑道の奥まった部分が黒く三角形をした穴のようになっていますが、そこが上掲写真の「頭上注意」の看板があるところです。この頃の坑道はとても歩きにくい状況だったのがよく解る写真です。この壕は繰り返し繰り返し遺骨収集が為されていましたから、地形が変わったと感じる事がよくありました。因みに国吉勇さんも、この壕で熱心に遺骨収集をされていました。

過去写真掲載はここまでです。

坑道は高さがありません。特に高さが無い場所は、ご覧のように「頭上注意」の看板も設置されています。この壕の見学はヘルメットは必須ですね。

壕の最奥部空間が見えて来ました。この辺りも頭上注意です。

一番奥まった空間に到達しました。結構な広さがある空間ですね。沖縄戦当時は、ちこの辺りに負傷兵が並んで居られたと思われます。ここは高さが十分にありますので、頭上を気にする事なく安心して立てる場所です。足下もしっかりと砂利が敷かれて安定しています。昔はこの辺りは遺骨収集で何度も何度も掘り返されていて、岩と共に土が多くて歩きにくく滑りやすかった場所です。

《過去の写真ご紹介》

【平成26年(2014年)2月11日撮影】

上掲写真とは撮影方向が少し違いますが、一番奥まった所を撮影しています。ご覧のように写真では、カメラ目線で見ても天井部がかなり低いのが解りますよね。昔の最奥部で立って歩ける場所は、現在の状況よりも狭かったです。平和学習実施の為に土砂を搬出したと思われます。

ご覧のように繰り返される遺骨収集の為に、地盤が大きく掘り返されているのがお解りになると思います。遺骨収集で地盤が掘り返された時期が古いのか新しいのかは、目で見ると意外と解るものです。言葉では説明しにくいですけどね。この写真の時も、最近掘り起こされたのがハッキリと認識出来ました。

この広場は、現在は砂利も敷かれ比較的平らな面となっていますが、撮影した時はごく緩い傾斜面といって良いほどで、平らな面は全くありませんでした。そうした所を病院壕として利用した訳ですから、軍医や衛生兵そして学徒看護隊、また運び込まれた患者さんのご苦労が忍ばれます。

過去写真掲載はここまでです。

地際付近にご覧のように、煤で黒くなった場所がありました。炊事をした場所かも知れません。ただ良く見ると、近年ここに土を寄せたという雰囲気がありますので、断定は出来ませんけどね。

右側天井部に開口部があります。「南禅廣寺」の右側にあった穴の部分ですよね。天井面の岩肌に注目です。開口部に近づく程に、岩肌に煤が付着しているのが見えます。開口部から爆雷やガソリンを流し込まれ煤で黒くなったものと思われます。下掲写真でアップしてみました。

(拡大したので画面が荒くなっています) 戦後七十余年を経て、煤で黒くなった色合いは年々薄くなっていますが、それでもご覧のようなタールが付着したような色合いとなっているのが解ります。

「南禅廣寺」の右側にあった穴の部分を下から撮影しています。岩盤の崩落を防ぐ目的で数多くの鉄パイプとジャッキが設置されているのが見えますね。岩盤の色で判定できますが、天井面は無数の鍾乳石氷柱が形成されている事から、一枚岩に近い堅固な鍾乳石灰岩で出来ています。一方地面部分に展開する飴色の土石類は極めて崩れやすいのが一目瞭然となっています。

崩れる恐れのある部分、無い部分の分別は、それ程難しくありません。現在沖縄では沖縄戦に関わる構築壕を中心に落盤の恐れがあるという理由で、立ち入り禁止となる壕が増えていますよね。それは修学旅行での平和学習の場が失われるという事態であり、平和学習関係者は苦慮していると聞いています。この「白梅学徒看護隊自決之壕」(マチドーヌティラ)は、目の前の落盤危険地のみをきっちり管理できれば、その他の壕内部については、落盤の危険度ゼロと言って良い程安全な場所です。この壕内の往復の時間や移動距離は、平和学習に最適な条件で運用出来ますから、この壕での平和学習は長く続けてほしいですね。

それでは帰りましょう。天井面の氷柱にヘルメットをぶつけないように注意して進みます。

地面は、ご覧のように砂利が敷かれ、とても歩きやすくなっています。

壕口が見えて来ました。壕に深く入ると、いつも思うのですが、普段は日常生活の中で光をありがたいとは思いませんが、暗い壕から再度こうして光を浴びると、光のありがたさ偉大さが身にしみますね。因みに現在の平成4年(1992年)6月に建立された四代目である「白梅之塔」の形状は、「壕の中から太陽を求める。日の光を求める」といったイメージで制作されたとの事ですよ。(^o^)

拝所付近の天井にある鍾乳石氷柱も見事ですね。あちこち見渡してみても、現在は氷柱の先に水滴は全くありませんね。

写真を良く見て下さい。三カ所鍾乳石の氷柱が折られていますね。沖縄戦当時危険だからと折られたと思われます。

過去写真掲載はここまでです。

「南禅廣寺」

「南禅廣寺」の社殿です。屋根は本葺瓦と言う、伝統的な女瓦と男瓦を用いた沖縄赤瓦で葺かれています。一方壁面は目立つピンク色となっていおり、凄く目立ちますよね。

「南禅廣寺」の内部の様子です。社らしき物がありますね。ご神体などが安置されているのかも知れません。

「南禅廣寺」の右側に来ました。縦穴の壕口がある場所です。

ここは昔からずっと縦穴がありました。今も開口部がそのままになっていますね。完全に塞がれた事もあるのですが‥‥。長年観察を続けていると、修学旅行生等の平和学習に利用する壕という観点で、安全に利用する為の努力が何年も試行されているのが良く解ります。しかしながら、結局壕口も閉鎖されたと言う事で、遂にこの縦穴壕口も放置が確定したようです。 ここ「白梅学徒看護隊自決之壕」では、近年になってから修学旅行生への平和学習が恒常的に行われるようになりましが、この縦穴壕口がある場所が、壕内部への落盤の危険性が最も高かった場所です。その崩落の危険度は、すでに崩落の可能性が高いとして閉鎖された「マヤーアブ」よりも、格段に崩落の可能性が高かったと言えるでしょう。

《過去の写真ご紹介》

【令和02年(2020年)1月11日撮影】

「南禅廣寺」の右側に来ています。ここは昔からずっと縦穴がありました。今は完全に塞がれた印象です。壕内部はしっかりと落盤防止措置が講じられたのでしょう。

ここ「白梅学徒看護隊自決之壕」では、近年から修学旅行生への平和学習が恒常的に行われるようになりました。この縦穴があった場所付近が一番壕内部への落盤の危険性が高かった事から、安全第一で落盤を防止する工事が為されたのだと思われます。

過去の写真掲載はここまでです。

《過去の写真ご紹介》

【平成31年(2019年)1月24日撮影】

先ほどの壕内で立ち入り禁止の場所がありましたが、上から見るとここですね。

開口部の真上から撮影しました。建設足場に使うジャッキが設置され、岩底を支えていますね。

なるたけ奥を撮影しています。これが限界ですね。ジャッキアップしているのが見えます。そうするのもやむを得ないほど岩の厚みが薄いですね。爆雷を投げ込まれたような場所は、岩盤がかなり緩くなっている可能性があるので、下に堆積している土砂の多くが戦後崩落したものかもしれません。

過去写真掲載はここまでです。

「南禅廣寺」前広場の観客席は、ご覧のように、円形劇場のような形状をしているのが解ります。この広場では、上掲写真でもご紹介しましたが、旧歴9月9日(10月23日)に国吉集落の旧暦行事「寺ムヌメー(物参り)」が行われているとの事です。「寺ムヌメー」は、集落の発展や区民の健康を祈願する旧暦行事との事で、神事やカチャーシーを踊ったりと多彩な行事が含まれるようです。

向かって左側を撮影しています。同じように観客席が階段状になっています。

《サイトご紹介》

「南禅廣寺」の参道を歩いて車道に出ました。こうして見るとピンク色の外観は目立ちますね~。(^o^)

参道入り口右側には、ご覧のような「南禅廣寺」と彫られた石柱が立っています。今年は蔓が絡まって文字が見えませんね。

道すがら、予期せぬ風景に出会ったので車を止めて撮影しました。

農地に水を補給するスプリンクラーですね。霧も少し舞ったりして、現地では写真で見るよりも凄く幻想的な風景でした。

沖縄独特の風景ですね。ガジュマルの木を刈り込んで造形物に仕立て上げるトピアリーみたいですね。ここでは扇子に模しているようです。

こちらも沖縄独特の赤瓦で屋根を葺いています。ただ赤瓦は崩れかけていますね。

こちらはトウモロコシ畑ですね。雄穂が開き受粉の時を迎えているようです。

道すがら見つけたコスモスですね。沖縄ではこの季節に咲くのですね~。とても印象的な風景でした。

「忠霊之塔」

米須地区の一家全滅家族を祀る「忠霊之塔」です。県道7号線沿い、米須小学校正門の向かいにある慰霊塔で、県道から見てご覧のような光景となっていますので、車の速度を落とし注意深く探せば見つかると思います。

「忠霊之塔」の全景です。この塔の下には住民の共同壕だったアガリン壕があったそうで、数十人の日本兵と多数の米須住民が潜んでいたと言います。6月21日頃、米軍による馬乗り攻撃を受け、壕はガソリンの入ったドラム缶が何個も投げ込まれ火が放たれた後にブルドーザーで埋められてしまい、壕の中に居た日本軍将兵や米須住民の方々は窒息死させられたそうです。

米須地区の一家全滅家族を祀る「忠霊之塔」です。各屋号ごとに50戸159名の戦没者の名が刻まれています。

御霊様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。m(_ _)m

次に目指すは「野戦重砲兵二十三聨隊慰霊碑」です。国道331号線上の糸満市大度にある交差点「大渡」に目立たないながらも、小さな案内板があります。小さすぎますよね~。

交差点「大渡」から市道に入って、50m程坂道を進むと左側に同碑の霊地が見えてきます。コンクリート製の高い擁壁がその霊地です。

コンクリート製の擁壁をアップしました。擁壁に根を張っていた樹木、恐らくガジュマルだと思われますが、一昨年に枯らす事を前提としたのでしょう深く切られていました。しかしながら、ガジュマルはやはり強いですね。息を吹き返して成長を再開させています。

「野戦重砲兵二十三聨隊慰霊碑」は、この階段から上がっていきます。

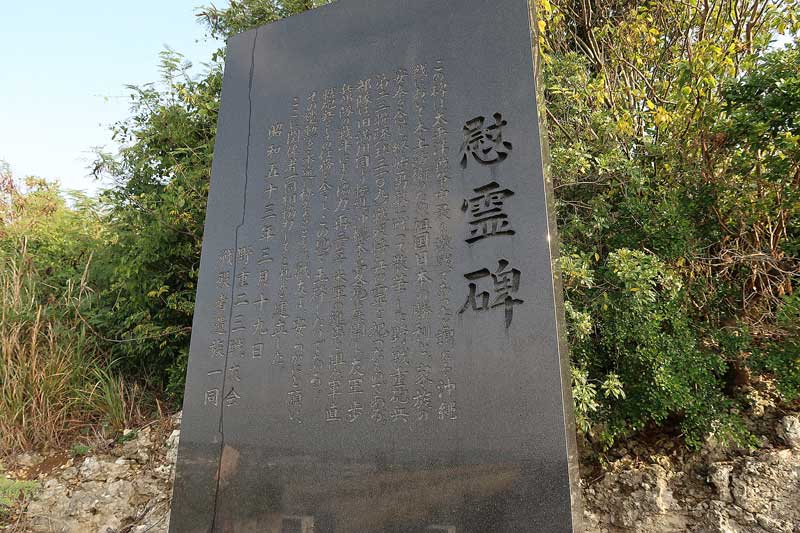

「野戦重砲兵二十三聨隊(球3109部隊)慰霊碑」

「野戦重砲兵二十三聨隊慰霊碑」です。野戦重砲第23連隊は昭和17年4月25日に満州国東満総省梨樹鎮において編成された部隊でした。昭和19年8月31日に沖縄守備隊第三十二軍の軍直轄部隊として動員下令され、昭和19年10月22日に、十・十空襲の焼け跡が生々しい那覇港に到着しました。第三十二軍司令部直轄の軍砲兵隊で連隊長は神崎清治大佐で、部隊の通称名は球3109部隊です。連隊は本部及び2個大隊から編成されています。また各中隊には九六式十五糎榴弾砲が4門が配備され、牽引する為の6トン牽引車が4両、ほか自動貨車34両などが主要装備であったようで、沖縄戦当時は最新鋭の機甲部隊と呼ばれていたそうです。

同部隊は、連隊本部を前田高地に置き、第一大隊は首里を基幹とする石嶺周辺に陣地を構築し布陣しましたが、第二大隊は予備として島尻地区に陣地を構築しました。

第一大隊は、4月1日の米軍上陸から中旬にかけて首里戦線での嘉数高地や前田高地などで、南下する米軍と真っ正面から激闘を演じた部隊です。第二大隊も4月5日島尻地区から与那原西南の前線に転戦、第六十二師団と戦闘共同に入りました。

5月末の第三十二軍司令部の首里撤退に伴い、首里戦線で壊滅的打撃を受け南部に撤退していた第一大隊も八重瀬岳に転戦、第二大隊も呼応して八重瀬岳の戦闘に参戦。そして6月中旬には両大隊の残存兵は、当初の第二大隊の島尻陣地であった小渡(現在の大渡)に集結しました。この時、使用可能な火砲は二門だったと言います。そして6月19日夜に部隊長神崎清治大佐を先頭に敵前切り込みを敢行し玉砕。残存傷病者は部隊解散になったとの事です。

御霊様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。m(_ _)m

所在地ご紹介

「駐車場、トイレはありません」

慰霊碑に碑文が刻まれていますね。テキストに起こしてみました。ご覧下さいませ。

【野戦重砲兵二十三聨隊慰霊碑 碑文】

この碑は、太平洋戦争中最も激戦であったと謂われる沖縄戦において本土防衛のため、祖国日本の勝利と、家族の安泰を念じ、終始勇敢に戦って散華した野戦重砲兵第23聯隊(球3109) 戦没将兵の霊を祀ったものである。部隊は、旧満州国より転進、沖縄本島各地に展開し、友軍歩兵部隊の戦斗によく協力、再三に亘り米軍の進出を阻み、軍直轄砲兵としての任務を全うし、この地で玉砕したのである。その遺勲を永遠に称えるとともに、戦友よ、安らかにと願い、ここに関係者一同相協力して、これを建立した。

昭和53年 3月19日 野重二三戦友会・戦没者遺族一同

野戦重砲兵二十三聨隊慰霊碑がこの地に建立されているのは、同聯隊の終焉がこの地であった事によります。慰霊碑のモチーフとして重砲の砲弾が碑の両側に立ち、台座中央部には写真に写されているように、「力」の字が彫られ、その文字を四角く囲っています。これは部隊長である神崎清治大佐の頭文字のカを取ったとの事です。

塔の前には、これだけのスペースが確保されています。戦後しばらくは大勢の関係者が参列しての慰霊祭が執り行われたのでしょうね。

荒崎海岸方面を見ています。束里の清掃工場である糸豊環境美化センターも小さいですが見えますね。

大渡海岸方面を見ています。この辺り太陽光パネルも増えてきましたね。

調査・遺骨収集作業開始です

本日予定している現場に到着しました。さあ今日の作業開始です。

福岡さんはリュックサックも下ろさずに探し出しました~。(^o^)

福岡さんは金属探知機を多用しますね。金属のある所、遺品あり! と言う感じです。(^o^)

福岡さんが「ご遺骨発見!」

オ~。ありましたね。細長いので手か足のご遺骨のようです。

撮影した作業中の写真がなぜか消えてしまったので、この日の作業の写真は極僅かです。

私は一人で付近の探索に出かけました。

一人でジャングル内を歩き始めたらすぐに不発弾がありました。(^o^)

信管部はありませんでしたが、ご覧のように30cmありますね。

不発弾には触りたくないので、隣の岩に赤テープを巻いときました。これで数年間は不発弾がありますよと言うメッセージになってくれるでしょう。(^o^)

これまで誰も調査していないフィッシャー(岩の裂け目)を発見!!

一人でジャングル内を徘徊していると、予期せぬ光景が目の前に現れました。(^o^)

ご覧下さいませ。フィッシャーのような割れ目ですが、両側の巨岩の状況からして、フィッシャーの割れ目は深そうです。そして割れ目にはご覧のように砲撃で吹き飛ばされたのでしょうか、元々フィッシャーであると言う目線で見ると、岩石が沢山積み上がっている状況になっています。もしかして、未だ誰も調査していないフィッシャーか‥‥。胸が一気に高鳴ります。(^o^)

フィッシャーの幅はご覧のように60cm~80cmぐらいでしょうかね。人が通れるぐらいの寸法があるので、兵士が行き来するのに支障のない幅ですよ。フィッシャー(岩の割れ目)に積み上がる岩石が無い状態をイメージすると、絶好の守備陣地になり得ます。

このフィッシャーのある場所は、摩文仁でも簡単に立ち入れる場所にあり、且つ付近の第三十二軍摩文仁司令部壕がある事から、これまで繰り返し何度も何度もこのフィッシャーや周囲で遺骨収集が為されたと思われます。何十回もしかしたら何百回と‥‥。しかしどの団体も30cmとか50cmとか掘って何も見つからないと、すぐに他の場所に移動してしまったのだと思います。移動した岩石もフィッシャー内での横移動なので、フィッシャーに積み上がる岩石は一向に減らなかった‥‥。こうした状況が想起されます。

私が立つこの摩文仁之丘で遺骨収集奉仕活動をする場合に、最も軸足とすべき事柄は、「摩文仁に第三十二軍司令部壕がある事を知った米軍は、これでもかと言うぐらい激しく空爆を繰り返し、これでもかと言うぐらい艦砲砲弾を打ち込んだ」と言う点にあります。摩文仁之丘は白い石灰岩の小山と化し、蛸壺や塹壕は埋没し、戦死者は岩石や土砂の下深く埋没‥‥。これが沖縄戦における摩文仁の現実です。そうた視点で摩文仁を見つめる必要があるのです。私は何時の時も摩文仁をそうした視点で見つめ続けてきました。

ここがフィッシャーの端でしょうかね。ご覧のように壁際のポイント的な小岩を何個か移動して見ましたが、大きな岩と小さな岩が絡み合うようにガッチリと互いに食い込んでいて、遺骨収集で移動したようなフワッとした同じ大きさの岩の積み重ねではありませんでした。この現場は土も相当量流れ込んで堆積しているので、この微妙な感覚だけの推測には無理がありますが、「感」と言うアンテナは既に「沖縄戦当時の地盤まで掘れば結論が出る」と指示を私に出しています。(^o^)

一部を更に掘り進めてみましたが、腕力で動かせないような大きな岩が結構ある事から、手つかずのフィッシャーである事を私は強く確信しました。

このフィッシャーのある場所は、沖縄第三十二軍の摩文仁司令部壕からみて重要な要衝地にあると言えるでしょう。戦後79年を経ていますが、そんな重要な要衝地に未調査の陣地があったとは!!!!! 私は、これまで誰も調査していない眼前のこのフィッシャー内の沖縄戦当時の地盤に、戦没者のご遺骨が眠っていると強く確信しました。(^o^)