令和6年(2024年)沖縄遺骨収集奉仕活動

- 2月14日(水)糸満市役所、戦没者遺骨収集情報センターご挨拶

- 2月15日(木)久しぶり参加の田中さんを交え大渡方面の海岸線で調査・遺骨収集

- 2月16日(金)これまで誰も調査していないフィッシャー(岩の裂け目)を発見!!

- 2月17日(土)慰霊巡拝 第49回金光教沖縄遺骨収集奉仕参加

- 2月18日(日)慰霊巡拝 第49回金光教沖縄遺骨収集奉仕参加

- 2月19日(月)これまで誰も調査していないフィッシャーの発掘作業開始

- 2月20日(火)これまで誰も調査していないフィッシャーの発掘作業継続

- 2月21日(水)フィッシャー内から完全一体のご遺骨発見 収容を開始!

- 2月22日(木)収容作業の継続(慌てず慎重に作業を進める)

- 2月23日(金)完全一体のご遺骨収容作業が完了しました!

- 2月24日(土)金光教那覇教会教師による現地ミニ慰霊祭催行

- 2月25日(日)来年の作業場所捜し(摩文仁の未踏の地域を彷徨する)

※金光教那覇教会による遺骨収集は本年の第49回で終了しました

サイト管理人は第10回から参加させて頂きました。衷心より御礼申し上げます

2月23日(金) 完全一体のご遺骨収容作業が完了しました!

今日の天気予報は「曇り」です。予想最高気温21度、降水確率は40%、40%です。昨日は「5月中旬並みの暑さ」との予報が出されていましたが、予報通りとても暑い一日となりました。下着を一回替えたほどでした。また昨日はツバメを見かけましたよ。沖縄にはツバメがもう到着しているのですね。(^o^)

本日朝の慰霊巡拝では、「サイモン・B・バックナー中将戦死の跡碑」、「栄里之塔」、そして「南北之塔」を訪ねました。

朝一番に目指すのは「サイモン・B・バックナー中将戦死の跡碑」です。見つけにくいと思われますが、頑張って探して下さい。住所としては糸満市真栄里です。木々が茂るこの小高い丘は交差点の近くにありますので注意深く周囲を観察してみて下さい。「サイモン・B・バックナー中将戦死の跡碑」は、目の前の階段を上るとあります。

まずは階段を登ります。

階段は途中で踊り場がありますね。慰霊塔が見えてきました。

霊域に到着しました。

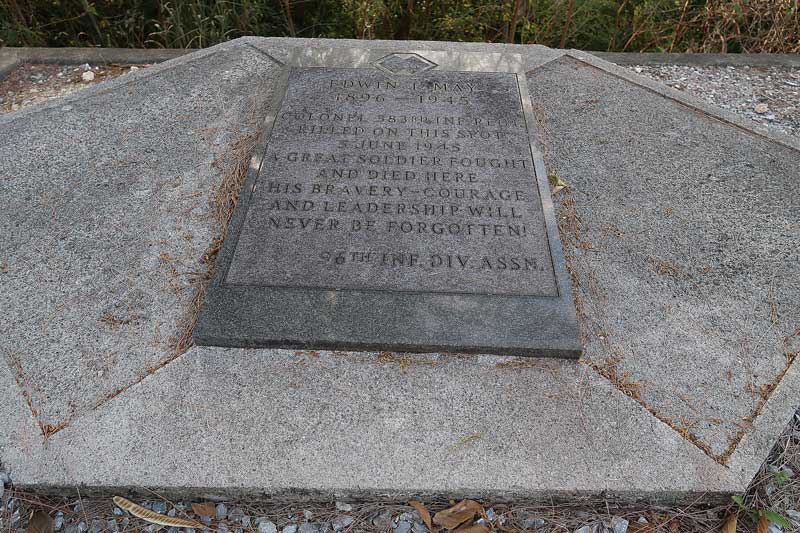

霊域で最初に目にするのは二つの碑で、左側の地面に埋められているように見える碑が「陸軍第24軍団大96師団歩兵383連隊長エドウィン・T・メイ慰霊碑」で、右側の直立している碑が「米国陸軍准将クローディアス・M・イーズリー追悼碑」です。

こちらは、「陸軍第24軍団大96師団歩兵383連隊長エドウィン・T・メイ慰霊碑」です。ちょっと名前しか読めません。(^_^;)

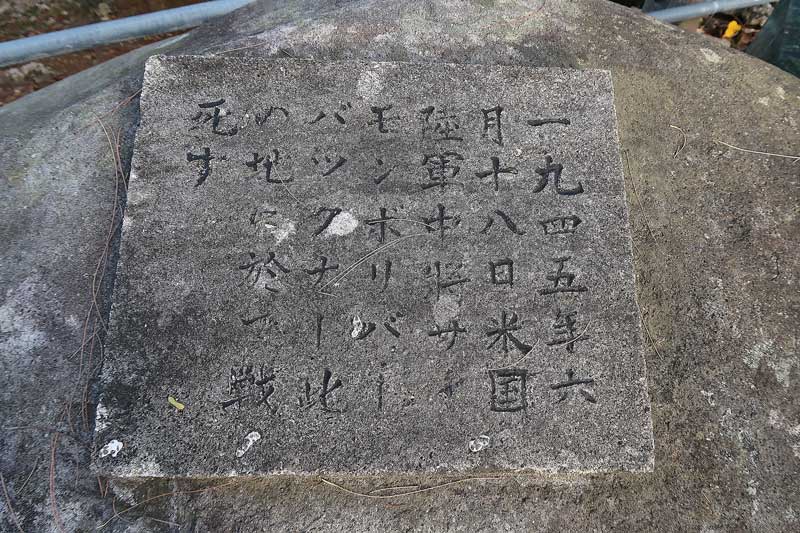

こちらは、「米国陸軍准将クローディアス・M・イーズリー追悼碑」です。写真では反射で解りにくいのですが、同碑は英語と日本語で碑文が刻まれています。日本語では「米国陸軍准将クローディアス・M・イーズリー 1891年‐1945年 1945年6月19日 この地に於いて戦死す」と書かれていますね。戦死した日付が19日となっている事から、サイモン・B・バックナー中将が戦死した翌日に、同じように狙撃されて戦死しました。与座で日本軍陣地に対する戦闘指揮中に、日本軍陣地から発射された二発の機関銃弾によって前頭部を撃たれての即死だったようです。

小さな階段を登ると「サイモン・B・バックナー中将戦死の跡碑」の霊地になりますね。

「サイモン・B・バックナー中将戦死の跡碑」

「サイモン・B・バックナー中将戦死の跡碑」です。サイモン・B・バックナー中将は米第十軍の司令官で、沖縄戦も終末が近づいた昭和20年6月18日に守備軍による砲撃で戦死したのです。米軍が沖縄占領を宣言する6月21日から見ると、僅か三日前と言う段階での米軍最高位指揮官の死でした。

同日午後1時15分頃、観測所で戦闘指揮中に沖縄守備軍が放った砲弾がこの観測所の真上で炸裂し、吹き飛ばされた岩石の一つがバックナー中将の胸部を直撃したのです。バックナー中将はその場に崩れるように倒れ、十分後には絶命したとされています。

「沖縄戦は峠を越した。後は最後の追い込み戦だけだ」とバックナー中将は、6月15日に語っています。また同日訪れた観測所は第二海兵師団第八海兵連隊の前線観測所でした。警備が手数と見られていますし、軍装からも高い地位にある将官であると解る出で立ちであったようで、客観的に見て油断があったとみるのが順当かも知れません。因みにこの第二海兵師団諸部隊は、4月1日と19日に海上から陽動作戦に参加しただけで、各部隊は一度も上陸していませんでしたが、6月に入ってから最後の戦闘に参加する為に上陸し、真栄里での同隊の進撃状況を視察している所だったのです。

サイモン・B・バックナー中将の遺体は沖縄に仮埋葬されていましたが、終戦後にバックナー中将の故郷であるケンタッキー州のフランクフォート墓地に埋葬されたと言います。

またこの高台には「バックナー中将戦死の碑」が、米軍により昭和27年(1952年)に建てられていましたが、昭和49年(1974年)にキャンプフォスターに移設されたため、昭和50年(1975年)6月に沖縄県慰霊奉賛会(現在の沖縄県平和祈念財団)により、新たにこの高台に建立され現在に至っていると言う状況のようです。

御霊様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。m(_ _)m

石碑の配置がこれまでと違っています。よく見ると、この丸みを帯びた大きな石碑が動かされています。

地面に穴が開いている場所が、この丸みを帯びた大きな石碑が元々あった場所ですね。何故移動したのか‥‥。推測は簡単です。丸みを帯びた大きな石碑の後ろは直ぐに崖になっているので、この巨岩が崖下に落ちる懸念が生じたのだと思います。安全対策で移動したのでしょう。

ご覧のように、丸みを帯びた大きな石碑には日本語で碑文が掘られています。

山上から北東方面を撮影しています。判りにくいですが、与座岳の航空自衛隊与座岳分屯基地の白いレーダーサイトが見えていますね。激戦地である与座からこんなにも近いのですね。

《過去の写真ご紹介》

【昭和63年(1988年)撮影】

この写真も、野戦重砲兵第一連隊の中隊長として指揮をとっていた石原正一郎さんから頂いた写真です。石原さんは、昭和61年(1986年)6月18日に建立された、写真の「米、琉、日戦没諸霊安らかにのメモリー碑」についても設置に向けて尽力されました。石原さんは、毎年沖縄の慰霊祭に参加する時には、「バックナー中将戦死之跡碑」にも必ず訪れ、献花し手を合わせていると語っていました。

サイト管理人コメント:

「米、琉、日戦没諸霊安らかにのメモリー碑」が建立されてから二年後に撮影された写真ですので、同碑などはまだ真新しい印象を受けますね。

過去の写真掲載はここまでです。

【沖縄県公文書館所蔵】

分類名: 米国陸軍通信隊 沖縄関係

撮影地:糸満市高嶺

撮影日:1946年 1月

写真解説:

【原文】 Stone with tablet on it showing spot where Gen. Buckner,

Jr. was killed.

【和訳】 バックナー将軍が戦死した場所を示す石碑

【沖縄県公文書館所蔵】

分類名: 米国陸軍通信隊 沖縄関係

撮影地:糸満市高嶺

撮影日:1952年 4月28日

写真解説:

【原文】 A memorial tablet which marks the spot where Lt. Gen. Simon

B. Buckner, was killed.

【和訳】 シモン B.バックナー中将の戦死した場所に建つ記念銘板

【沖縄県公文書館所蔵】

分類名: 米国陸軍通信隊 沖縄関係

撮影地:糸満市高嶺

撮影日:1952年 4月28日

写真解説:

【原文】 A memorial tablet which marks the spot where Lt. Gen. Simon

B. Buckner, was killed.

【和訳】 シモン B.バックナー中将の戦死した場所に建つ記念銘板

サイモン・B・バックナー中将は、沖縄戦における勝敗の帰趨は決したと判断したのでしょう。6月11日付けで、「第三十二軍司令官 牛島満中将閣下へ」と題して降伏勧告文を発出していますが、その文面が第一線の手を経て第三十二軍司令部に届けられたのは、6月17日であったようです。軍使を出されよとする6月12日から五日が経過していたという事になりますね。まずはサイモン・B・バックナー中将から発出された降伏勧告状を見てみましょう。

【降伏勧告親書文】

第三十二軍司令官 牛島満中将閣下へ

牛島将軍、貴下に敬意をこめて、この一書を呈します。貴下は歩兵戦術の大家にして、我々の尊敬を集めるに充分な、立派な戦をされました。私も貴下と同じ歩兵出身で、貴下が孤立無援の、此の島で果された役割と成果に、満腔の理解を持ち、かつ賞讃を惜しまぬもので有ります。

然しながら、すでにこの島の飛行場は、自由に我々の、使用する所となりました。この上貴下が、戦闘を継続して前途ある青年たちを、絶望的な死に追いやる事は、甚だ意義のない無益な事と私は信じます。私は人格高潔な指揮官である貴下に対し、速かに戦をやめ部下の生命を、救助せられる事を勧告します。

明十二日、マブニ海岸沖の軍艦上に我が方の軍使を待期させます。貴軍に於かれても、軍使五名を選び、白旗を持って、同地海岸に差し出される様、切に望みます。 米軍上陸軍司令官 シモン、バックナー中将より

昭和二十年六月十一日

米軍側から見て戦況の帰趨も見えてきたと言う状況下、第三十二軍司令部首脳がサイモン・B・バックナー中将の18日の真栄里での戦死を、6月21日の夜か翌22日未明に知ったと、下掲の矢原博通著「沖縄決戦」に書かれています。バックナー中将の戦死に対する軍首脳部の反応も含めて一部引用させて頂きご紹介致します。

《書籍ご紹介》

「沖縄決戦」 高級参謀の手記

矢原博通著 読売新聞社 昭和47年(1972年)8月初版

(277ページ)

アメリカ第十軍司令官バックナー中将の死は、我々にとっては初耳であり、驚愕すべきビッグニュースであった。私は、わが軍司令官の自決に先だち、敵将を討ち取ったことに、無情の愉悦を感じた。沖縄作戦に、わが日本軍が勝ったかのような錯覚を覚えたほどである。むろん参謀長は踊り出さんばかりであった。だが、牛島将軍はと見ると、一向に嬉しそうになく、むしろ敵将の死を悼むかの如く、私どもが喜ぶのが当惑そうである。以前我々が将軍の面前で、人の批評をした際、困ったような顔をされるのが常であったが、それと同じである。私は今更ながら、将軍は人間的には偉い人だと、襟を正さずにはおられなかった。「沖縄決戦 高級参謀の手記」から転載させて頂きました

次に目指すは「栄里之塔」ですが、「サイモン・B・バックナー中将戦死の跡碑」と隣り合うように建立されています。写真は「栄里之塔」の全景ですね。住所としては糸満市真栄里です。見通しの効く道路の交差点の一隅にあるので、同塔はご覧のモクマオウの樹林を見つけさえすれば到達出来ると思います。因みに交差点の反対側には、先ほど慰霊巡拝した「サイモン・B・バックナー中将戦死の跡碑」がありますので、是非両塔を慰霊巡拝される事を推奨致します。

「栄里之塔」です。昭和27年(1952年)3月に建立、そして昭和43年(1968年)3月に改装されました。「栄里之塔」には、この付近に布陣した第二十四師団(山部隊)の、主に歩兵第二十二連隊将兵と住民約12,000余柱が合祀されています。真栄里一帯は6月中旬頃最も激しい戦闘が展開された場所ですが、戦後この付近に散在する御遺骨を、真栄里部落の住民が収骨し慰霊塔を建立したものです。

沖縄の納骨堂全般に言える事ですが、昭和32年に日本政府が当時の琉球政府に委託し、那覇市識名に「戦没者中央納骨所」を建設しました。同年以降、各地に収められている戦没者のご遺骨は、「戦没者中央納骨所」への転骨が推進されていったのです。この「栄里之塔」も、かつては大きな納骨堂がありました。転骨すると集落の慰霊の場が奪われるとして住民達が反対した為に、沖縄遺族連合会は、南方同胞援護会からの助成金を用いて新たな慰霊塔を建立し、そこに象徴としてのごく少量のご遺骨を残したと言う経緯があるようです。

御霊様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。m(_ _)m

碑文です。ギリギリ読めますが文章化してみました

【栄里之塔 碑文】

歩兵第二十二連隊は第三十二軍の左第一線部隊として真栄里付近に布陣し、南進を続ける優勢なる米軍に対し熾烈なる砲火をあびせ遂に米軍司令官バーグナー中将もこの地に戦死す。

住民とともに勇戦奮闘せる我が軍は物量を誇る米軍の攻撃に抗しきれず善戦空しく昭和20年6月17日玉砕し悠久の大義に生く。

終戦後真栄里部落民は本戦闘に協力せし住民並びに将兵の遺骨12,000柱を収集し栄里之塔を建立せしもこのたび南方同胞援護会の助成を得てあらたにこの地を画し塔を改修し永くその遺烈を伝え英魂を弔う。

昭和四三年三月 財団法人沖縄遺族連合会

歩兵第二十二連隊(山3474部隊)は、首里戦線における幸地での激戦が特に知られていますよね。北海道の歩兵第八十九連隊や山形の歩兵第三十二連隊と連携し、地形を生かした防御戦闘により米軍に多大な出血を強いたのです。5月27日からの第三十二軍司令部と全軍の撤退に際しては、退却する守備軍の退却援護を命じられていました。島尻での戦闘では、6月11日米軍第一師団の猛攻で小禄の海軍部隊が全滅すると、隣接して配備についていた歩兵第二十二連隊も壕を馬乗り攻撃され死傷者続出するも残存兵は真栄里に転戦布陣し、米陸軍最精鋭師団の鋭鋒を挫いたのでした。歩兵第二十二連隊第一大隊長小城大尉は、「ここが、我々の最後の陣地だ。我々は、ここで死ぬ」と訓示し、歩兵第二十二連隊将兵も呼応し最後の一兵まで手榴弾を投げ続け徹底抗戦をしたと言います。

歩兵第二十二連隊旗を託された本田昇少尉は、6月24日に宇江城の二十四師団司令部に後送のうえ奉焼したとの事です。現在クラガーガマの横には「山雨の塔」が建立されていますが「第二十二連隊軍旗奉焼の地碑」もありますね。また糸満市真壁にあるタヂリガマに歩兵第二十二連隊(山3474部隊)本部があったと言う事で、同壕から900m程離れた位置にある「萬華之塔」敷地内には、歩兵第二十二連隊の戦時における名称である「山3474部隊慰霊之碑」が建立されています。

同塔から東側方面を見ています。「我が興亡の史碑 歩兵第三十二聯隊終焉之地」碑や「白梅之塔」のある方面ですね。

次に目指すは「南北之塔」です。同塔は糸満市真栄平にあるのですが、県道250号線から、かなり奥まった畑の中にあると言う事で、初めての方は発見までかなり苦戦するかも知れませんね。遠くに見える樹林の袂に「南北之塔」はあります。クワデーサーの樹木も見えますね。県道250号線から入った場合は、この風景が見られたらバッチリです。あと少しで到着します。(^o^)

「南北之塔」は、県道250号線沿いにある真栄平集落の少し外れた場所にあります。同塔は是非訪れて欲しい慰霊塔ではありますが、初めての方は容易に発見できないでしょう。私も最初は苦戦しました。元より案内板は一切ありませんからね。ルートとしては、県道250号線から向かう事になりまして、県道からは複数の入口がありますので到達ルートは若干違ってきます。いずれにしても、同塔は真栄平集落の背後、緩い斜面に沿うように存在しますので、目標物として、そうした緩斜面でクワデーサーの樹木を含む一塊の森を探して下さい。その一塊の森は単独で存在しているので、見つけさえすれば外れは少ないような気がします。早期発見出来る事を祈りま~す。(^o^)

「南北之塔」の横には「アバタ壕」があり、米軍の馬乗り攻撃で大勢の人達が亡くなった壕でもあります。より広範には、沖縄戦末期の真栄平では多くの沖縄県民と日本軍将兵が戦禍に倒れました。沖縄戦後、収容所から戻った真栄平区民らは、まずは屋敷内や道路・田畑に散乱する遺骨の収集から始めねばならなかったと言います。

真栄平集落の端に集められたご遺骨を「アバタ壕」に「真栄平納骨堂」として納め埋葬しました。昭和41年には、区民や県外の元日本兵や遺族らの寄付で同納骨堂を改築し、改めて「南北之塔」と命名しました。また改築に伴い壕内に納められていたご遺骨の一部は平和記念公園にある国立戦没者墓苑に移されたという話です。

真栄平付近一帯は、北海道を拠点とした第24師団歩兵第89連隊の将兵が最期を遂げた地でもある事から、塔名の「南北」は、北は北海道から南は沖縄まで、全国の戦没した将兵・住民を等しく祀ってあげたいと言う地元の人々の強い願いが込められているとの事です。

この写真は農道から撮影しています。即ちこの風景に出会ったら成功です。上掲で “緩斜面でクワデーサーの樹木を含む一塊の森を探して下さい” と書きましたが、そんな雰囲気ですよね。同塔の背後にも農道がありますが、そちら側から接近した場合でも、塔こそ見えませんがクワデーサーの樹木を含む一塊の森として見えるはずです。因みここからでも、「南北之塔」は見えていますね。

沖縄の人々は真栄平を「メーデーラー」と読むんですよね。30年以上前の話ですが、私達が「真栄平(まえひら)にある南北之塔」と沖縄の人に訪ねても意味が通じず、南北之塔の所在が一向に解らないという時期がありました。今では笑い話ですけどね~。(^o^)

霊域に入りました。「クワデーサー」の木が植えられています。和名はモモタマナ(桃玉名)です。同じ沖縄でも離島ではクバディサーと呼ぶ地域もあるそうです。沖縄では珍しく紅葉する落葉樹でもありますね。眼前のクワデーサーも、三十年ぐらい前は小さな木でしたが、毎年グングンと大きく育っています。沖縄では紅葉する樹種が少ないですが、クワデーサーは紅葉の筆頭かも知れません。ただ今年はあまり紅葉していない状況ですね。

「クワデーサー」は、葉がおお大きいので木陰を作るという事でしょうか、沖縄では古くから村落の集会所や墓地などで植えられています。また果実は食用になりますし、何よりヤシガニの好物だそうですよ。沖縄では死者の魂を鎮める木とも言われ、この木を “人の悲しみや涙を飲んで育つ木” と言われていているそうです。松永さんも「人の泣き声を聞いて成長する」と仰っていました。「クワデーサー」は、平和の礎にも沢山植えられています。平和の礎に、かくも多く植栽されているのは、陽射しの強い時節に参拝に訪れた方々へ日陰を提供するという意図を持った心遣いでしょうかね。

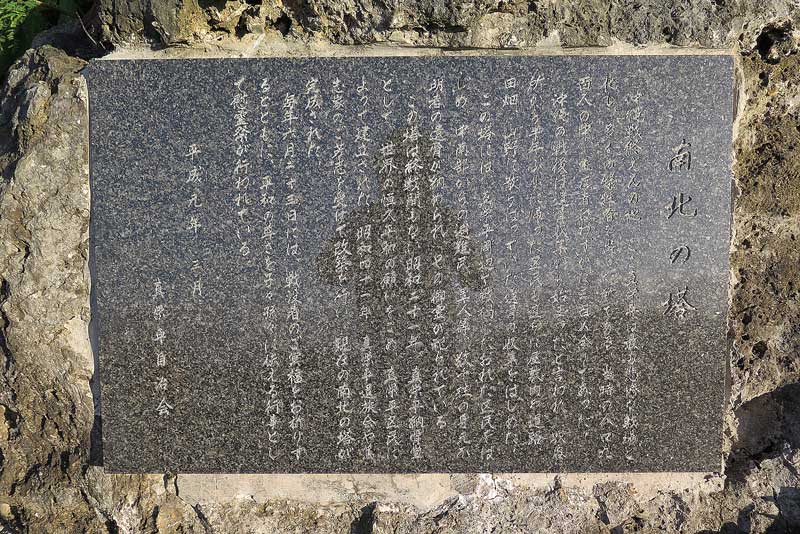

「南北之塔」

「南北之塔」です。真栄平では、特に沖縄戦末期に於いて多くの避難民と日本軍将兵とが犠牲になりました。そして戦後に収容所から戻った区民らは、まず屋敷内や道路・田畑に散乱する遺骨の収集から始めねばならなかったといいます。集落内から収集されたご遺骨をアバタ壕内に安置したそうです。そこを区民等は「真栄平納骨堂」と呼びました。そして昭和41年に、区民や県外の元日本兵や遺族らの寄付金により最初に建立された慰霊塔を修繕・改築し「南北之塔」と命名しました。改築に伴いアバタ壕に安置されていたご遺骨の多くは、平和記念公園の国立戦没者墓苑に移されたという話です。

御霊様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。m(_ _)m

所在地ご紹介

「駐車場・トイレはありません。路上駐車となります」

真栄平一帯は、北海道を拠点とした第二十四師団歩兵第89連隊の将兵が最期を遂げた地でもある事から、塔名の「南北」は、北は北海道から南は沖縄まで、全国から動員され戦没された将兵、そして地元住民を等しく祀ってあげたいという、地元の人々の強い願いが込められていると言います。

「南北之塔」の碑文です。テキストに起こしました。

【南北之塔 碑文】

沖縄戦終焉の地、ここ真栄平は最も悲惨な戦場と化し、多くの犠牲者を出した所である。当時の人口は九百人の中、生存者はわずか三百人余りであった。沖縄の戦後は遺骨収集から始まったと言われ、収容所から帰った区民も直ちに屋敷内や道路、田畑、山野に散らばっていた遺骨の収集をはじめた。

この塔には、真栄平周辺で戦禍に倒れた区民をはじめ、中南部からの避難民、軍人等、数千柱の身元不明者の遺骨が納められ、その御霊が祀られている。

この塔は終戦間もない昭和21年、真栄平納骨堂として、世界の恒久平和の願いを込め、真栄平区民によって建立された。昭和41年、真栄平遺族会や篤志家のご芳志を受けて改築を行い、現在の南北の塔が完成された。

毎年6月23日には、戦没者のご冥福をお祈りするとともに、平和の尊さを子々孫々に伝える行事として慰霊祭が行われている。

平成元年3月 真栄平自治会

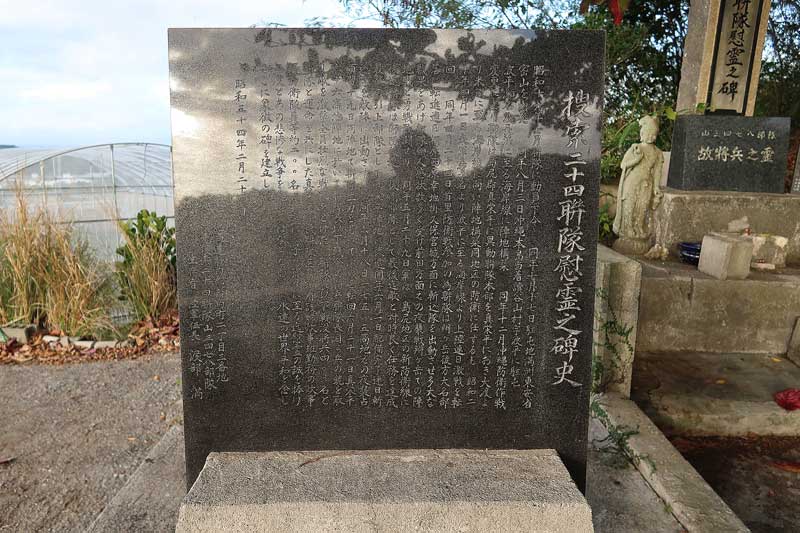

「捜索二十四聯隊慰霊之碑」

「捜索二十四聯隊慰霊之碑」です。

御霊様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。m(_ _)m

「捜索二十四聯隊慰霊之碑史」碑文です。テキストに起こしましたのでご覧下さいませ。句読点ではなく一文字の空白で段落を表しているので、少し読みにくいかも知れませんが、原文ママで表示しました。

【捜索二十四聯隊慰霊之碑史】

昭和19年7月連隊に動員下令、同年10月17日駐屯地満州東安省密山を出発 同年8月3日沖縄本島到着読谷山村字波平に駐屯波平瀬名波長浜に至る海岸線に陣地構築 同年12月沖縄防衛作戦変更により連隊は島尻郡真栄平に異動連隊本部を真栄平にき大度より米須に至る海岸線に向い陣地構築国の防衛に任ずるも 同年20年4月1日米軍嘉手納より波平に至る海岸線より上陸連日激戦を転回 同年4月24日首里防衛戦参加のため連隊は辨ケ岳後方大名部落に転進連日棚原西原幸地掛久保宮城方面に斬込隊を出動させ多大な戦果をあげ部隊個人感状数多く受け前田方面えの夜襲17戦辨ケ岳での陣地戦と勇戦敢闘せり同年 5月29日軍は 島尻地区の新防衛線に後退連隊は師団後退の後衛部隊として最後迄敵と対時良く任務を達成最後の引上部隊として真栄平陣地に後退同年 6月 1日配備完了連日斬込隊を敵陣に出動さす同年 6月18日175.5 高地えの夜襲占領翌19日同陣地で連隊主力をもっ平に至る海岸線より上陸連日激戦を転回同年 6月21日真栄平66高地陣地に於いて連隊長以下残余の将兵連隊長自ら兵の銃を取り敵を激撃全員壮烈な戦死をとげた連隊長以下戦没将兵 400名と連隊と運命を共にした真栄平住民連隊医務班看護婦炊事班勤務の炊事婦防衛隊員等約 200名の英霊に 子々孫々に至る迄慰霊の誠を捧げ2度とあの悲惨な戦争を起こしてはならない永遠の世界平和を念じここに象徴の碑を建立した

捜索二十四聯隊山三四七八部隊

生存者 陸軍伍長 渡部 満

「捜索二十四聯隊戦没者碑」です。ご覧のように、戦没者の追加記載や削除なども行われた様子が窺えますね。

ご覧のように、個人の慰霊碑も数多く並んでいます。昔の一時期ですが、行政側から石碑の撤去を勧告され、「石碑を速やかに撤去せよ」との警告文が張り出されていました。しかし時は流れ、今はこうして静かにそのままとなっています。

「南北之塔」の右側奥にアバタ壕はあります。米軍の馬乗り攻撃により、壕内に居た多くの将兵が亡くなりました。

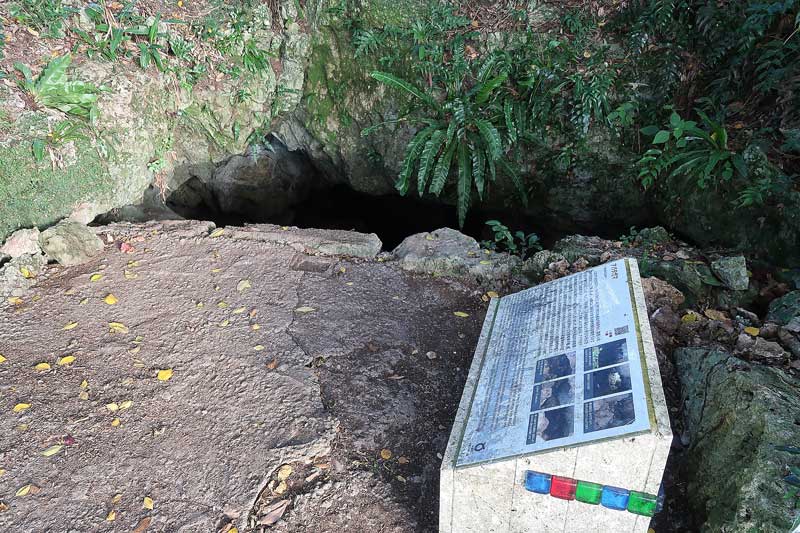

「アバタガマ(壕)」

「アバタガマ」入り口です。壕口は小さいですよね。偽装は可能だったと思われます。同壕は戦後一時期、仮納骨堂として地元集落に散在していたご遺骨を収めた場所でもありました。壕の奥行きは曲がっている事を加味して40メートルぐらいでしょうかね。壕は斜めに下ってカーブを描いていますから、壕内部は思いの外広く感じます。また川というほど水流はありませんが、梅雨の頃には水も湧き出るのではないかと推測される水流の痕跡があります。

それでは「アバタガマ」に入って見ましょう。壕口からは結構な急勾配となっているので、特に雨の後などで言える事ですが、革靴等では滑りますから要注意です。

壕口から少し入った場所から撮影しました。緩斜面に大きな岩が一個埋まるようにありまして、そこまでは比較的緩斜面なので楽に行けます。慰霊巡拝で訪れた際は、その岩の部分までは比較的安全に降りられますし、見晴台のように壕内部が展望出来る場所でもありますから、ぜひそこまで降りて参拝してくださいませ。

岩の上に遺品が並べられていますね。収集作業をした手袋も‥‥。この一年の間に、遺骨収集作業が行われましたね。近年こうした大きな壕の内部が整然と片付けられている光景をよく見かけます。どこかの団体がこうした作業を継続的に行っているのかも知れませんね。ありがたい話ではあります。

壕口から3mぐらい降りると左側には、ご覧のように、セメントで固めたような場所があります。セメントはまだ白い事から、近年セメントで固められたのが解ります。元々ここは壕口で別ルートの坑道が見えていましたが、盗掘があったようで壕口をセメントで固めて入れなくしたと言う状況です。金光教の遺骨収集の時に聞いたのですが、この壕内に納められているご遺骨は、身元が判明している区内戦没者のご遺骨なので、ここから入る別ルートの坑道には立ち入らないようにと注意されていた場所でもあります。

壕内部の真っ正面の様子です。壕の底部が見えていますが、結構広いですよね。天井面は堅固な一枚岩の岩盤となっているので、艦砲など集中砲火を浴びてもびくともしませんね。左右には写真に収まっていない壕空間部分もあるので、人々が滞在出来る幅は、凡そ40mぐらいはあるはずです。一つの懸念は、壕内部右側には、冬場は乾いているのですが水が流れ出る痕跡があるので、沖縄戦当時は梅雨時でしたから、もしかしたら壕底に水が湧き出ていた可能性もあると思います。

今は比較的整然としている壕内の様子ですが、令和2年(2020年)の巡拝から壕内は整然となりました。散乱していた岩や土砂が比較的綺麗に片付けられたのです。大勢での集中的な遺骨収集が為されたようです。令和元年(2019年)と比較するとよく解るのでご紹介します。

《過去の写真ご紹介》

令和元年(2019年)に撮影した同じ場所の写真です。ストロボ光で撮影しましたが、岩や土砂が散在しているのが見て取れます。何十年もこの状態でしたから、壕底が整然と片付けられた事にビックリしています。

過去写真掲載はここまでです。

壕底の右側部分を写しています。ご覧のように、壕底は大きな岩もなく整然となっています。昔は岩だらけでした。写真右側は更に壕空間が続いています。

ここが中央部と呼ぶべき一番広い場所ですね。

壕底の左側を写しています。左側はここで行き止まりとなっています。昔と比べ、この辺りも小岩が無くなり整然としていますね。

細かい土だけが滞積しています。ここでフルイを用いて遺品を見つけ出していたのかもですね。フルイを用いると歯とか下着のボタンも確実に残りますからね。

ここにも遺品が集められていますね。

壕内を撮影している場所から振り返り壕口を撮影しました。壕口はかなり小さく見えます。偽装すれば米戦闘機などから発見される可能性も低くなると感じられますね。

《過去の写真ご紹介》

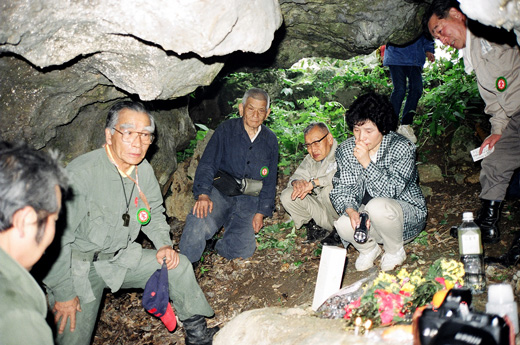

※ 「アバタガマ」における金光教遺骨収集奉仕活動では、御遺骨の発見と共に大きなドラマがありました。

信者さんである右上に写っている栗平さんが、「○○○○」という名が記された 「黄色い石けん箱」を、昭和56年の遺骨収集奉仕活動において壕内で発見したのですが、驚く事になんと石けん箱に記された名前の兵士と栗平さんとは、昭和19年8月まで北九州市の小倉にある北九州防空隊に所属した戦友だったのです。その戦友は同年8月末に転属となり、以降連絡は途絶しましたが、二年前に戦友会を催す案内状を送ったところ、戦友の長男さんから「父は沖縄で戦死しています」との通知が届いていた事を発見し、早速黄色い石けん箱発見のお知らせをしたとの事でした。

そうした経緯がありましたが、その前段として「黄色い石けん箱」をぜひ御遺族にお届けしようと、戦友である栗平さんを始め、金光教のご本部、伊方教会の品川先生、銀座教会の石原氏による懸命な調査が行われたようです。そうした懸命な努力を含めて、遺品である「黄色い石けん箱」は、38年ぶりに無事御遺族の元へ帰ることが出来たのです。

「父の戦友であった栗平様をはじめ、多くの方々のご厚意により、私を捜し出して下さり、銀座教会で私の手元に遺品を返して下さったのが、母の法事の前日でした。法事の日に兄弟親戚に見せ、皆で涙しました」 と、御遺族が語っていたのが印象的でした。

この写真は、遺族である息子さんご夫妻が慰霊のために、黄色い石けん箱が発見された「アバタガマ」を訪れた際に撮影したものです。一番左に写っている後ろ姿の男性と、写真中央右寄りに写っている女性が御遺族です。

黄色い石けん箱を発見した戦友の栗平さんや、左側に写っている沖縄戦で戦った石原さんが、沖縄戦当時の日本軍の戦況や米軍による馬乗り攻撃された際の、壕内の惨劇の様子を遺族に説明しているところです。

ご遺族の○○さんは翌年から金光教の遺骨収集奉仕活動に参加されるようになりました。御遺族の○○さんは、その熱意溢れる奉仕活動を長年続けるなかで、多くの御遺骨を発見されもしました。

ご遺族の感謝の念は、○○さんが大病されて医師の勧告により訪沖出来なくなるまでの10数年間もの長きにわたって、金光教沖縄遺骨収集奉仕団の一員として、遺骨収集活動を続けられた事に、それがよく表出されていると思えます。病気が悪化し最後の段階では、病を抱えながらも身体が動く限り沖縄遺骨収集奉仕活動に参加し続けたいという、真摯な言動と姿勢がとても印象的に私の脳裏に焼きついているのです。

「南北の塔」のある霊地から南方向を見ています。大渡海岸辺りが真っ正面と言う感じで、ここから大渡海岸までおよそ2.5kmです。ここからは太平洋の大海原が展開しているのですね。また地形的に海に向かって緩やかに下っているのが解りますね。また写真右寄りに束里の清掃工場の白い煙突が見えますね。ある霊地から南方向を見ています。大渡海岸辺りが真っ正面と言う感じで、ここから大渡海岸までおよそ2.5kmです。ここからは太平洋の大海原が展開しているのですね。また地形的に海に向かって緩やかに下っているのが解りますね。また写真右寄りに束里の清掃工場の白い煙突が見えますね。

「南北の塔」の付近の集落には、ジャガイモが植えられていました。間もなく花が咲くレベルまで成長していますね。

次に目指すは「島守の塔」です。平和祈念公園までやって来ました。この広い芝地が式典広場です。広いですね~。式典広場はその名の通り、沖縄戦の組織的戦闘が終結した6月23日には、この式典広場で政府主催の沖縄全戦没者追悼式が挙行されます。また更に摩文仁之丘が遠望されます。

式典広場の最奥部にある建造物は、「平和之丘モニュメント」です。沖縄戦当時、住民達が逃げ込んだガマを再現したという話です。

問題なく読めますね。

モニュメントの説明書きによると、地下の暗いところが洞窟「ガマ」を再現したみたいですね。

同塔は平和祈念公園内の各県の慰霊塔が建ち並ぶ地域の入り口にあたる場所に位置していますし、規模も大きいですから見落とす事が少ないと思われます。平和祈念公園内を慰霊巡拝される方は是非立ち寄って下さいませ。(^o^)

読めますね。

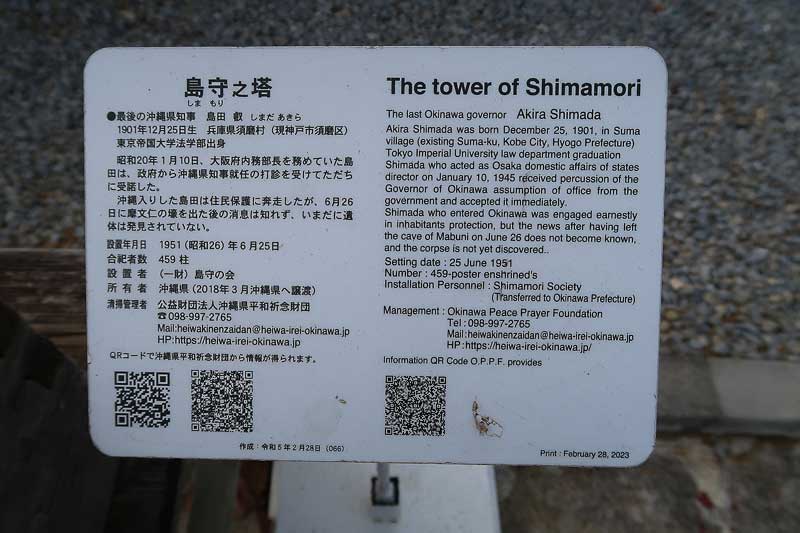

「島守の塔」

島田沖縄県知事と荒井沖縄県警察部長をはじめ戦没県職員468柱を祀る 「島守の塔」です。写真奥のジャングル内に軍医部壕があるわけですが、島田知事と荒井警察部長の消息は、軍医部壕を出た所で途絶えているために、ゆかりの軍医部壕前に慰霊塔を建てました。私達も遺骨収集にやってくると、国立戦没者墓苑への参拝と共に必ず立ち寄るのがこの『島守の塔』です。

「島守の塔」の名称は、県下の公募で寄せられた七百余通の中の一等入選作から命名されたといいます。 塔の除幕式と第一回慰霊祭は、昭和26年(1951)6月25日に行われました。島田知事夫人の美喜子氏をお迎えし、5000人近い沖縄県民も参列して式典は執り行われたそうです。

摩文仁には50を超える慰霊碑、慰霊塔が建立されていますが、その中でもいち早く県民の浄財により『島守の塔』は建立されました。 その事からしても、20万余人もの沖縄県民を県内外へ疎開させ、また県民の食料備蓄が三ヶ月しかなかったものを、台湾から三ヶ月分もの米の移入を実現するなどした、沖縄戦前後における島田知事、荒井警察部長、そして県職員への沖縄県民の感謝の気持ちが、『島守の塔』の早期建立を実現させたのかもしれません。そして両氏は、いわゆる内地出身であるにも関わらず、戦後から現在に至るも沖縄県民の敬慕を集めていると言えるでしょう。

御霊様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。m(_ _)m

所在地ご紹介

「駐車場・トイレは、平和祈念公園内の施設を利用します」

大阪府の内省部長の地位にあった島田氏は、内務省の命による第二十七代沖縄県知事就任について、この話を断ることもできる地位にいましたが、「俺が(沖縄へ)行かなんだら、誰かが行かなならんやないか。俺は死にとうないから、誰かに行って死ね、とはよう言わん」と、神戸弁で沖縄県知事就任を即決したといいます。文官は軍人と違って、殉職を予想しての任官はそうそうあるものでは無いはずですが、島田氏は沖縄の困難な時局を背負う覚悟で引き受けられたのだと思います。拳銃と青酸カリを懐中に忍ばせ、死を覚悟しての沖縄入りと思われます。昭和20年1月31日赴任、そして6月下旬に島田知事は消息不明となりました。知事在任期間およ五ヶ月…。予期された殉職のその日まで、多くの仕事を成し遂げた五ヶ月でもありました。

一方県外疎開などの県民保護に邁進した荒井警察部長は、在任ちょうど二年で殉職されました。荒井警察部長は立場上東京で開かれる全国警察部長会議に行く機会が何度かありましたが、会議より県民疎開の仕事が大事だと、結局就任以来沖縄本島から出ることはありませんでした。ご家族は郷里である栃木県に引き上げさせていましたから、上京の機会を利用すれば家族との面会もできたにも関わらずです。また荒井警察部長は、壕を転々とする頃から不衛生な壕生活などが原因と思われる、赤痢になってしまったようです。激しい下痢に悩まされ、壕内でも横になっている事が多かったといいます。

島田沖縄県知事が43歳、荒井警察部長が44歳で殉職されました。島田叡沖縄県知事、荒井退造警察部長のお二人は、沖縄の戦時体制下における沖縄県民の生命を守るべく、車の両輪のごとく共に力を合わせ献身的に、困難な状況下での60万県民の保護という戦時県政業務すなわち疎開政策と食糧不足対策に尽力されたのです。前任の知事時代は、色々と問題があり疎開業務がすスムーズに進まなかったようですが、特に二人が軍と協力して推し進めた沖縄県民の県内外疎開政策により、沖縄戦を生き延びた県民は二十万人にも達したのです。

島田知事は、6月9日米軍による島尻掃討戦が迫る中、「轟の壕」内で同行の県職員・警察官に対し、「どうか命を永らえて欲しい」と訓示し、県及び警察組織の解散を命じたのです。島田知事は、生きて生還しようとは考えておらず、解散を命じた以降、死に場所を求めて荒井警察部長と共に、摩文仁の第32軍司令部壕を訪ねたといいます。

島田知事は、沖縄守備軍第32軍牛島満司令官に、「行動を共にさせていただきたい」と頼みましたが、牛島司令官は「自決するのは我々だけでよろしい。知事は非戦闘員なのだから、死ぬ必要はない」と諭したと言われています。島田知事は牛島司令官が勧めた「軍医部の壕」に移動したと言います。

牛島軍司令官は6月23日に軍司令部壕で自決し、沖縄戦の組織的戦闘は収束しました。そうした中で、通説が幾つかありますが、島田沖縄県知事と荒井警察部長の二人は、所在が確認されている摩文仁之丘にあった「軍医部の壕」を25日か26日に出た後、その数日後荒井警察部長は、アメーバ赤痢が悪化して亡くなり、島田知事は摩文仁南斜面の自然壕でピストル自決したと見られています。

「太平洋戦争沖縄県職員戦没者御芳名碑」です。同職員戦没者468名の名前が彫られています。

詩歌碑です。

詩歌碑です。

詩歌碑です。

戦没した島田沖縄県知事、県庁職員468名を祀っている「島守の塔」ですが、慰霊塔は二つで構成されているのが判りますね。階段を登って奥の慰霊塔に行ってみましょう。

階段の右手を撮影しています。トウツルモドキが大繁茂していますね。遺骨調査地域でこんなトウツルモドキ群に遭遇したらヒェ~~と言う感じですね。

霊域最上部には「沖縄県知事島田叡 沖縄県警察部長荒井退造 終焉の地」と書かれた塔が建立されています。沖縄戦当時、この附近に「機関銃の銃座」があったとされています。

階段を登り切った場所から振り返って撮影しています。沖縄平和祈念堂や式典広場もよく見えますね。

大きな樹木が倒れていますね。台風などで倒れたのでしょうか?

個人の戦没者慰霊碑ですね。

「終焉の地碑」の裏手を撮影しています。ご覧のように、裏手はV字谷になっていて、このV字谷は各県の慰霊塔西端にあたる鹿児島県の「安らかに碑」辺りまで続いている巨大な谷でもあります。この写真は、V字谷の東側を見ています。「軍医部の壕」がこの付近にあるはずですが、まだ探しきれていません。因みにV字谷の底に降りる事は可能です。

V字谷の東側を見ています。奥まった所に壕がありますね。

私達は、島田知事と荒井警察部長のお二人が最後の時を過ごされたと言われる、「軍医部の壕」を見つける事が一つの目標となっています。未だ果たせてはいませんが、いつの日か必ず見つけたいと念じています。碑の背後のV字谷部分は土砂が、すぐに降りられるぐらいに堆積していますが、この土砂は慰霊碑を建立する際に出た残土ではないかと私は疑っています。この土砂に埋もれた範囲内に「軍医部の壕」があるのではないかと推測しています。

『沖縄の島守』(田村洋三著/中央公論新社)によれば、「島守の塔」裏手にあるとされる「軍医部の壕」について次のような記述がありますので、転載させて頂きました。

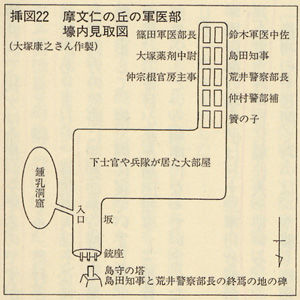

【摩文仁之丘の軍医部壕内見取図】

さて、島田らを迎えたころの軍医部壕は、どんな様子だったか。大塚は著者の取材ノートに壕内の略図(挿図22)を書きながら、説明してくれた。

「あの辺には軍司令部のほか、経理部、獣医部、法務部などが、それぞれ壕を構えていましたが、軍医部の壕が一番狭く、お粗末でした。

雨が降りますと、やんでからも三時間はポトリ、ポトリと雨漏りがするので、奥の方はいつもジトジト濡れていました。

そんな所に軍医部長の篠田重直・軍医大佐以下36人が、すし詰め状態で入っていました。そこへ知事以下4人を受け入れたのですから、一層狭くなりました。あの壕は九師団が台湾へ去った後、島尻へ配備された山部隊(第24師団)が掘っておいたもので、入口に機関銃の銃座がありました」

島守の塔は下に島田知事以下の戦没県職員を祀る慰霊塔、背後の数十段の石段の上に島田と荒井の終焉の地を示す石碑が立つ二段構えの造りになっているが、銃座は上の碑の場所にあった。

「銃座の後ろは坂になっていて、突き当たりに横長の二十畳敷きぐらいの大部屋がありました。天井の高さは1メートル50センチぐらいで、かがんで入らねばなりませんでしたが、そこに軍医部の下士官や兵30人ぐらいが寝起きしていました。

この部屋に降りる坂道の途中の左手、胸ぐらいの高さの位置に、もう一つの鍾乳洞に通じる人一人がやっと入れるぐらいの穴がありました。

その鍾乳洞で我々は命拾いをするのですが、それは後でお話しするとして、大部屋の右奥を左手に曲がると、幅2メートル、奥行き10メートルぐらい、天井は大部屋より低い細長い部屋がありました。将校三人はそこに居ました。島田さんたちも、ここへ入って頂きました。

両方の壁際に、どこから持ってきたのか、体の幅ぐらいの湿気よけの木製の簀の子を敷きまして、縦二列に寝ていました。

配置は一番奥から左、右に篠田軍医部長と鈴木軍医中佐、二番目が私と島田知事、三番目が県庁職員(仲宗根官房主事と思われる)と荒井警察部長…という順序になっていました。つまり私と島田さんは通路を挟んで隣り合わせでした。」

「沖縄の島守」から転載させて頂きました

「銃座の後ろは坂になっていて、突き当たりに横長の二十畳敷きぐらいの大部屋がありました。天井の高さは1メートル50センチぐらいで、かがんで入らねばなりませんでしたが、そこに軍医部の下士官や兵30人ぐらいが寝起きしていました。

この部屋に降りる坂道の途中の左手、胸ぐらいの高さの位置に、もう一つの鍾乳洞に通じる人一人がやっと入れるぐらいの穴がありました」

この大塚氏の証言は実に具体的でリアルなので、大いに私たちを喜ばせてくれるものですが、この文面を頼りに「軍医部の壕」を捜しても、残念ながらどうしても見つかりません。

いずれにしてもこれまで何度がチャレンジして徹底的に「島守の塔」周辺部の壕発見を目指して精査しましたが、「軍医部の壕」に該当するような内部構造を持つ壕に出会うことはありませんでした。

《書籍ご紹介》

島田沖縄県知事と荒井警察部長の軌跡について、更に詳しく知りたい方はぜひお読み下さいませ。(^o^)

「沖縄の島守 内務官僚かく戦えり」

田村洋三著 中公文庫 平成18年(2006年)初版

「10万人を超す命を救った沖縄県知事・島田叡」

TBSテレビ報道局『生きろ』取材班著 (株)ポプラ社 平成26年(2014年)8月初版

島田知事と荒井警察部長に関わる記事がありましたのでご紹介します。

【住民に「生きろ」沖縄戦時の島田知事、顕彰の動き広がる】

「産経新聞」平成27年5月2日

太平洋戦争末期に沖縄県最後の官選知事として住民保護に尽力し、本島南部で消息を絶った島田叡氏を顕彰する動きが広がっている。命日とされる6月26日には那覇市で顕彰碑が除幕され、出身地の兵庫県との交流会も予定される。国に命をささげることが礼賛された時代、住民に「生きろ」と呼び掛けた島田氏のメッセージが戦後70年を経て再評価されている。

米軍の上陸が迫る1945年1月、島田氏は大阪府内政部長から沖縄に第27代知事として派遣された。44年10月の空襲で那覇は壊滅的な被害を受け、前任者は東京に出張したまま戻らなかった。

当時、県人事課にいた板良敷朝基さん(97)は「死を覚悟して沖縄に来られたはずなのに、非常に穏やかな表情だった。この人となら運命を共にできると思った」と振り返る。

着任後、食糧確保のため自ら台湾に渡り、県民約10万人の日本本土などへの疎開を陣頭指揮。日本軍が首里の司令部放棄と南部への撤退を決めると、知事も職員らとともに糸満市の「轟の壕」に移動した。だが米軍の猛攻は収まらず、壕で県庁を解散。同市摩文仁の陸軍司令部壕に向かい、消息を絶った。43歳だった。

旧日本軍は「生きて虜囚の辱めを受けず」という戦陣訓から、住民にまで集団自決を強要していた。だが島田氏は県庁を解散した際、県警察部職員の山里和枝さん(88)に「米軍は女性と子どもには手を出さないから、最後は投降しなさい。必ず生き抜いて、戦後の沖縄のため尽くしてほしい」と言い残したという。

戦後、戦没職員とともに「島守」とたたえられた島田氏。主人公にしたドラマの影響もあり、有志でつくる団体が2013年から顕彰碑建立への協力を呼び掛け始めた。

賛同の署名は3万に上り、建立のため沖縄県内外から600万円以上の寄付が集まった。島田氏が学生時代に野球に打ち込んだことから、那覇市の球場近くに建立される。那覇市で開かれる兵庫県との市民交流会には、井戸敏三知事も出席する方向で調整している。

「産経新聞」から転載させて頂きました

【終戦間際の沖縄県警察部長荒井退造 職に殉じた「栃木の偉人」】

「産経新聞」平成27年6月11日

郷土史研究家が功績伝える

終戦間際、戦況が厳しくなった中、沖縄県警察部長として県民の疎開を進め、沖縄では知らない人がいないと言われる荒井退造(たいぞう)(1900~45年)。最後は職に殉じ、沖縄本島最南端に当時の知事とともに石碑が建てられたが、出身地・宇都宮ではほとんど知られていない。荒井の偉業を伝えるため、20年研究してきた宇都宮市の郷土史研究家、塚田保美(やすみ)さん(83)が13日、同市内で講演する。

◇

講演は13日午後1時半、同市竹林町のトヨタウッドユーホームすまいるプラザ「オトスクホール」で開かれるが、反響は大きく、既に予約で満席となった。

■7万3000人を県外疎開

荒井は旧清原村出身。旧制宇都宮中学校(現宇都宮高校)を卒業後、苦学して高等文官試験に合格。内務省官僚として警察の要職を歴任した。そして、昭和18年7月、沖縄県警察部長に就任。現在の県警本部長に当たる重責で、沖縄が戦場になる危機が迫っていた。県民の疎開に取り組んだが、当時の知事は状況を楽観視し疎開に消極的だった。塚田さんは「それでも荒井の信念は変わらず、最悪の事態を想定して動いた」と話す。

「まつげに火が付いてからでは遅い」。状況を打開するため19年6月、県庁職員、警察官の家族700人を疎開させて機運を高め、第2、第3次疎開を実現させた。10月の沖縄大空襲、12月の知事の突然の上京、転任と事態は混迷。20年1月にようやく新しい知事に島田叡(あきら)(1901~45年)が赴任した。以後は島田と二人三脚で奔走し、20年3月までに7万3千人を県外に疎開させた。

4月1日には米軍が沖縄本島に上陸。県外疎開が不可能になった状況でも戦闘が激しい島南部から北部へ15万人を避難させた。「合わせると20万人以上を救ったことになる」と塚田さん。6月9日には警察警備隊解散となるが、「警察官の職務は忘れるな」と訓示した。「その後も毎日のように警察官が避難誘導中に殉職している。荒井の訓示に忠実だった」。塚田さんは警察官の行動に感銘を受けたという。

日本軍の抵抗は沖縄本島南部へと追い詰められていく。荒井は赤痢が重くなっていた。6月26日、島田に抱えられるように、島南端の摩文仁(まぶに)の森へ入っていく姿を目撃されたのを最後に2人の遺体は見つかっていない。

戦後、摩文仁の丘(同県糸満市)には島守の塔が建てられ、2人の終焉の地を示す碑がある。

■顕彰へ機運高まる

塚田さんは約20年前、荒井の長男、紀雄さんが書いた「戦さ世(ゆう)の県庁」(中央公論事業出版)を手にする機会があり、荒井が宇都宮高校の先輩であることを知った。「細々と研究を続けてきたが、世に出す機会がなかった」。平成25年の「宇高同窓会報」に寄稿する機会が巡り、大きな反響を得た。「宇高だけの誇りではない。栃木県の誇り」。そんな声も寄せられ、出身地・宇都宮で荒井を顕彰する機運が高まった。塚田さんは「荒井の名を残すため何をやるか、これからの課題」と話している。

「産経新聞」から転載させて頂きました

映画ご紹介

ドキュメンタリー映画「生きろ 島田叡-戦中最後の沖縄県知事」予告編

次に目指すは「沖縄平和祈念堂」です。式典広場を縦断します。この広い芝地が式典広場です。広いですね~。

「島守の塔」から徒歩で、ここまで歩いて参りました。摩文仁之丘が長く横たわっています。

「沖縄平和祈念堂」が見えてきました。

沖縄平和祈念堂の真下までやって参りました。階段を登ると到着です。

「沖縄平和祈念堂」ですね。昭和53年(1978年)10月に竣工しました。建物の中には 高さ約12m、幅が約8mもある、人間の祈りの姿を象徴した座像、沖縄平和祈念像が鎮座しています。沖縄平和祈念像は、沖縄出身の芸術家山田真山画伯(1885~1977)が、全戦没者の追悼と世界平和を希う沖縄県民の心を一身に担い、全生涯を捧げて制作されたとの事です。宗教や思想、政治や人種、あるいは国を超えて、すべての人が戦没者の慰霊と平和に力を合わせて行こうという事を、10本の指を合わせた合掌の形に表現されたそうです。

前庭にありますが、「平和の鐘」と呼ぶそうです。高さが9mもある鐘楼ですが、戦没者の鎮魂と世界平和の祈りを込めて、昭和53年の開堂時に平和祈念堂の理念に賛同されたライオンズクラブ国際協会337複合地区から寄贈された施設だそうです。

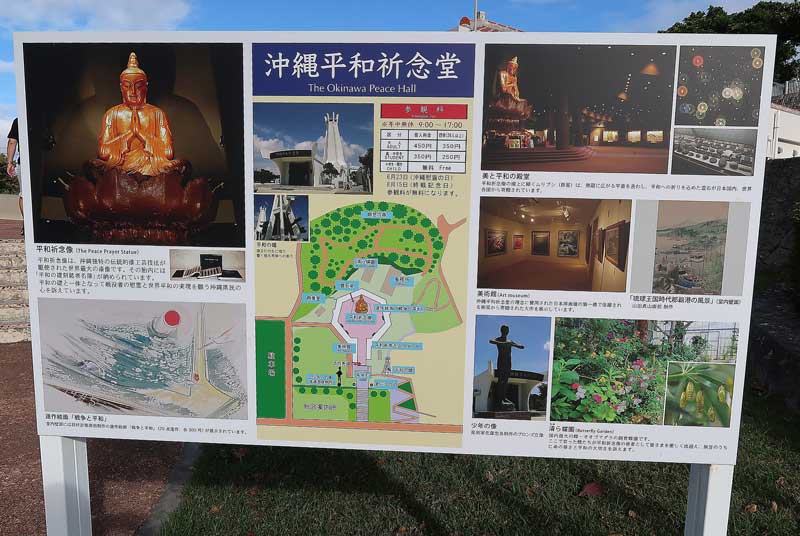

沖縄平和祈念堂の案内板ですね。

関係者の方が開館準備をしているようです。堂内には高さ約12m、幅が約8mもある、人間の祈りの姿を象徴した座像、沖縄平和祈念像が鎮座しているとの事で、何時の日か見学したいですね。

沖縄平和祈念堂での慰霊巡拝を終えました。広い芝地がありますが、先ほど歩いた「式典広場」ですね。沖縄戦終結の日とされる6月23日の慰霊祭は、毎年式典広場で執り行われます。背後に見えるのが摩文仁之丘ですね。沖縄守備軍第三十二軍は89高地と呼んでいました。牛島満司令官と長勇参謀長が指揮を執った司令部壕も丘の先端部にあります。現在では突端部あたりに「黎明之塔」が建立されています。

因みに、摩文仁之丘のうち各県の慰霊塔が建ち並ぶ一帯は、沖縄戦当時は摩文仁集落の人達の段々畑であったそうで、米軍の摩文仁における掃討戦は、その摩文仁東側の段々畑から戦車を先頭にジリジリと守備軍司令部壕に迫ったといいます。また各県の慰霊塔が並ぶ一番奥には、鹿児島県の慰霊塔「安らかに」がありますが、その辺りは琉球時代に摩文仁グスクがあったそうです。現在でも往時を偲ばせる石垣がそのまま残されていますね。と言う事で、昔はこの高台から見ても立派なお城の建物が見えていたかもしれませんね。

平和祈念資料館を見ています。左手にひときわ高い建物があり窓もありますが、そこが展望室ですね。そこから見る景観は圧巻ですよ。ぜひ一度訪ねてみて下さい。

調査・遺骨収集作業開始です

作業に先立ち、戦没された将兵の哀悼の意を捧げました。m(_ _)m

左側が福岡さん、右側は三浦さんです。今日も頑張りましょう。(^o^)

福岡さんが秘密兵器を持参しました。ステンレス製で遺跡発掘作業で使われる道具のようです。ご覧のように、両端に作業が捗るような機能がついている印象ですね。

上腕骨が土に埋もれています。肘関節側が出ている状況です。埋もれている部分が脆くなっているので慎重に取り組まねばなりません。

細かなご遺骨が散見されます。

こちらもご遺骨があちこちにありますね。

現時点での収骨状況です。

骨の端部が欠けているなどはありますが、骨の部位や名称を特定出来るレベルで、ほとんどのご遺骨が形状を残してくれていました。ご覧のように全身の骨がほぼ全部揃っています。大腿骨や上腕骨が三本あるとかの不整合もありません。完全にお一人のご遺骨であると断定できます。戦後79年ぶりに日を浴びた眼前の将兵に、私達メンバーは、是非とも故郷にお帰り頂きたい‥‥。ここに至っての最大の願いでした。私達は「記名遺品出て来て~」と心で叫びながら、そして絶対に見つけるぞと覚悟して作業を続けました。

下肢は主要な部分において全部揃いましたね。写真中央部、膝のお皿も二個ありましたよ。(^o^)

頭蓋骨です。

仙骨です。

下顎や歯も数本発見されました。

写真中央部に鎖骨が写されています。今のところ鎖骨は一個しか見つかっていません。

珍しい胸骨のうちの胸骨体と呼ばれる部分が写されています。

肋骨です。肋骨は細くて腐りやすいのでしょうかね。大小それぞれ、もっと多くて良いはずです。

上肢である橈骨と尺骨ですね。

三浦さんがフルイを用いてご遺骨や遺品を探しています。

福岡さんが「上腕骨取れた!」とのお声。(^o^)

サイト管理人の膝の上で撮影です。両端がしっかり残っていますね~。良かったです。(^o^)

福岡さんが「なんだ~」とのお声。何でしょうか~。

上は先ほど出土した上腕骨です。下のプラスチック容器に入っているご遺骨は何処の部位だと思いますか? 正解は肩甲骨なんですね。左端の鳥口突起が特徴的なので外す事はまずありません。鳥口突起のすぐ右側の湾曲している部分に、上腕骨頭の丸っこい部分が収まる構造ですね。ですから、上腕骨と肩甲骨は近い位置で見つかるのは蓋然性がありますね。

三浦さん頑張った。これだけのボリュームの土砂は重たかったでしょう。(^o^)

ご遺骨発掘場所から天空を撮影しました。これだけの深さを人力で掘ったのですから、人力も馬鹿に出来ませんね~。(^o^)

上半身のご遺骨の様子です。

下肢のご遺骨の様子です。

頭蓋骨と顎や歯の様子です。

これまで発見された遺品の様子です。下着ボタンが7個に増えましたね。

遺骨収集現場にキンカメムシ君が見学に来ていました。(^o^)

銃剣の長さを測っています。50cmはありますね。

収骨作業をしている福岡さんです。楽な姿勢で作業しているのが判ります。

また大きな岩を上げる事になりました。

結構大きいですね~。

無事に上がりました。(^o^)

こちらは遺品のうち砲弾破片だけを置く場所です。破片の数も着実に増えているのが判ります。

また三浦さんが頑張って沢山の土砂を運び上げました。土砂を腰より上に持ち上げるのは、見た目以上に腕力が必要となり大変ですよね。重そう~。(^o^)

吉井さんも粛々と小さなご遺骨と遺品を探します。(^o^)

現時点での収骨状況です。

福岡さんが収骨作業をしています。

福岡さんが持つ二種の道具ですが大活躍でした。(^o^)

吉井さんも刷毛を準備して、ご遺骨の清掃作業に勤しみます。(^o^)

土を落とした状態のご遺骨です。

吉井さんと三浦さんが上手く連携して作業がぐんぐんと進みます。(^o^)

現時点での収骨状況です。全身骨がほぼ網羅されているのが見て判ります。発見された遺品の状況から沖縄守備軍将兵のご遺骨と推察されます。沖縄戦の渦中、摩文仁第32軍司令部壕を守るために陣地で守備についていた将兵が、砲撃による上部方面からの岩石の大量落下により、立ったままの姿勢で圧迫死したと思われる将兵を、79年ぶりに白布の上に横たわる安楽の姿勢にしてあげられた事を私達はとても嬉しく思います。我ながら感無量です。収骨作業に携わったメンバー全員がそうした思いに至っている事でしょう。

しかしながら、「誰にも看取られず亡くなられた戦没者を故郷に帰そう!!!」メンバー全員がそうした熱情で、ご遺骨が埋まる地面を、そして搬出される土砂を真剣な眼差しで見つめ続けるなど、私達は記名遺品の発見に向け全力で取り組みました。しかし記名遺品の発見は叶いませんでした‥‥。

足骨や指先の骨ですね。少し数が足りない印象ですが、手足の指先の骨は小さいので、床面の隙間からどんどん下に落ちていきますのでね、全部見つけるのは至難の業ですね。

下肢の様子を撮影しました。

上半身の様子です。

同じく上半身の様子です。

頭蓋骨側から全身を見ています。

この丸いプラスチック容器に入っているご遺骨は、フルイで選別され拾われた何十個という小さなご遺骨達です。フルイに残った5mm以上のご遺骨を吉井さんが丹念に拾い集めてくれました。白布に置いてしまうと、情報センターにお届けする際の再回収に手間が掛かるので、こうして容器に入れておくのが無難と思いました。吉井さんありがとうございました。(^o^)

土砂の搬出が夕方まで続けられました。撤収の時刻となったので、間もなく作業終了です。三浦さんが最後の土砂を運び上げて下さいました。これまた重そうです。(^o^)

吉井さんがフルイで選別作業しています。やがて「何だこれは~?」のお声。

吉井さんが見せてくれたのは、フルイの中にある沢山の骨片や下着のボタンの他に、写真やや左側をご覧下さいませ。小銃弾が写っていますね。

ご覧下さいませ。日本軍の発射された小銃弾を、別の小銃弾が貫通しているではありませんか。

背景を白色にしてみました。如何でしょうか? 紛れもなく、日本軍の発射された小銃弾を、別の小銃弾がほぼ貫通している状況で間違い有りませんよね。

ご覧下さいませ。戦没者のご遺骨は見事に収容されました。(^o^)

この辺りも完璧に調査・収容されました。(^o^)

この辺りもバッチリです。吉井さん、福岡さん、三浦さん、この五日間本当にお疲れ様でした~。(^o^)

収容作業を終え駐車場に戻る際に空を撮影しました。どんよりとした曇り空で、今にも雨が降り出しそうな雰囲気です。降水確率は午前午後共に40%、40%でした。洞窟での作業ではなく露天での作業ですから、降雨を何よりも心配していましたが、天の神様は私達の真摯な取り組みを暖かく見守ってくださいました。天にも感謝感謝です。