令和6年(2024年)沖縄遺骨収集奉仕活動

- 2月14日(水)糸満市役所、戦没者遺骨収集情報センターご挨拶

- 2月15日(木)久しぶり参加の田中さんを交え大渡方面の海岸線で調査・遺骨収集

- 2月16日(金)これまで誰も調査していないフィッシャー(岩の裂け目)を発見!!

- 2月17日(土)慰霊巡拝 第49回金光教沖縄遺骨収集奉仕参加

- 2月18日(日)慰霊巡拝 第49回金光教沖縄遺骨収集奉仕参加

- 2月19日(月)これまで誰も調査していないフィッシャーの発掘作業開始

- 2月20日(火)これまで誰も調査していないフィッシャーの発掘作業継続

- 2月21日(水)フィッシャー内から完全一体のご遺骨発見 収容を開始!

- 2月22日(木)収容作業の継続(慌てず慎重に作業を進める)

- 2月23日(金)完全一体のご遺骨収容作業が完了しました!

- 2月24日(土)金光教那覇教会教師による現地ミニ慰霊祭催行

- 2月25日(日)来年の作業場所捜し(摩文仁の未踏の地域を彷徨する)

※金光教那覇教会による遺骨収集は本年の第49回で終了しました

サイト管理人は第10回から参加させて頂きました。衷心より御礼申し上げます

2月15日(木) 久しぶり参加の田中さんを交え大渡方面の海岸線で調査・遺骨収集

○○○

本日から調査作業開始です。昨日は春一番が吹き荒れたかと思えるほど強い風が吹きまくっていましたが、今朝は全くの凪の状態でホッとしています。今日の天気予報はズバリ「晴れ」です。予想最高気温25度、降水確率は10%、10%ですから、雨の心配は全く無いですが、作業の初日から暑くなりそうですね~。関東の冬からいきなり夏になるのですから体がついていけるかどうかです。因みに気温差による強い暑さの体感は二三日すると慣れますけどね。

本日朝の慰霊巡拝では、「ひめゆりの塔」、「赤心之塔」、「梯梧之塔」、「沖縄陸軍病院第一外科壕」、「沖縄陸軍病院之塔」を訪ねました。

「ひめゆりの塔」

「ひめゆりの塔」霊地の入り口にある献花販売店です。おなじみの風景ですが残念ながら今年も閉店したままでした~。コロナ以前は、他の参拝観光客がいない朝早い段階でも、開店準備に忙しい販売店の皆様と色んな世間話をしたり、お土産を届けたり逆に受け取ったりと、親しく店員の皆様と交流させて頂きました。特に慰霊塔への慰霊巡拝には、感謝の言葉しかないぐらいご理解を示して下さいました。同慰霊塔への参拝者が減っているとの話も聞こえてきますから同店の行く末がとても心配です。

所在地ご紹介

「駐車場・トイレは、周囲のお土産屋さんの施設を利用させてもらいます」

「ひめゆりの塔」フロント部分です。敷地はとても広くて、「ひめゆりの塔」の他にも幾つかの慰霊塔が併せて建立されている霊地でもあります。「ひめゆりの塔」は南部戦跡巡りの筆頭に上げられる最重点施設ですから、何年かに一度くらいの頻度で諸施設の改善工事が実施され、昔のままの施設と新しい施設とが混在していますね。

歴史を感じさせるぐらい古い印象を受けますね。初代「ひめゆりの塔」の時代から設置されている入口案内支柱のようにも見えます。

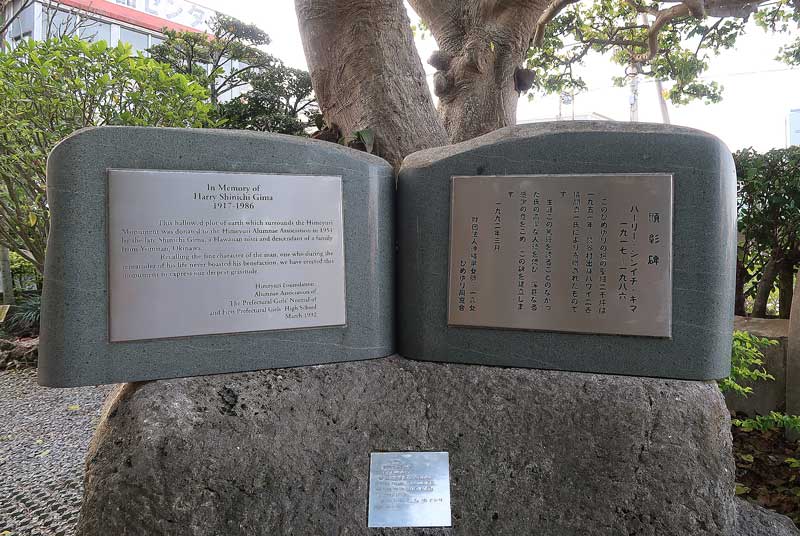

寄贈者である儀間真一氏を顕彰する為の掲示ですね。下掲の顕彰碑に詳しく掲示されています。

読めますね。読谷村にルーツを持ち、戦後エンジニアとして米軍基地で働いていた方で、ひめゆりの塔は建立されたものの、放置されたままになっていた同塔の行く末に心を痛め、ひめゆり学徒隊の引率教師であった仲宗根政善先生と共にひめゆりの塔の環境整備に尽力されたハーリー・シンイチ・ギマ氏を顕彰している碑ですね。

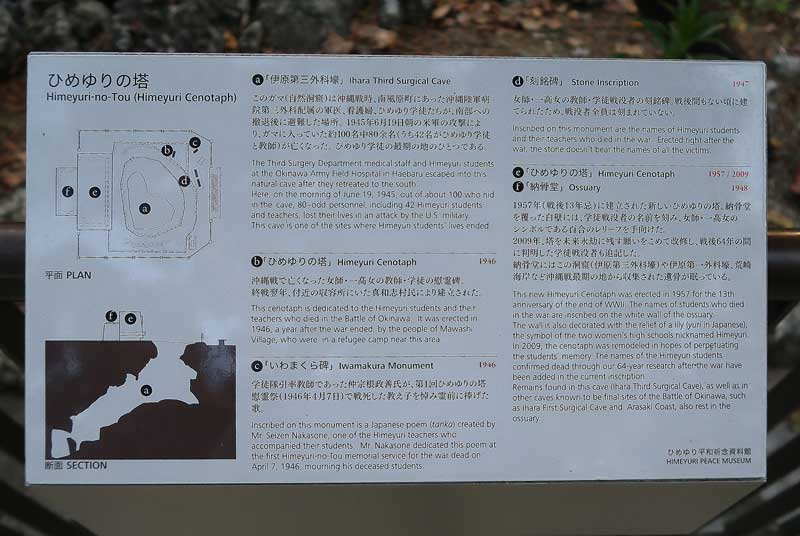

ひめゆりの塔及び資料館などの施設案内です。

「ひめゆりの塔の記」という碑文がありました。文字が小さいのでテキスト文にしました。ひめゆり学徒隊の軌跡やひめゆりの塔設立の経緯が記されています。

【ひめゆりの塔の記】

昭和二十年三月二十四年、島尻郡玉城村港川方面へ米軍の艦砲射撃が始まった。沖縄師範学校女子部と沖縄縣立第一髙等女学校の職員生徒二百九十七名は軍命によって看護要員としてただちに南風原陸軍病院の勤務についた。

戦闘が激しくなるにつれて、前戦から運ばれる負傷兵の数は激増し、病院の壕はたちまち超満員となり、南風村一日橋・玉城村糸数にも病室が設けられた。看護婦・生徒たちは夜晝となく力のかぎりをつくして負傷兵の看護をつづけた。

日本軍の首里撤退もせまった五月二十五日の夜、南風原陸軍病院は重症患者は豪にに残し歩ける患者だけをつれて手を引き肩をかし砲弾をくぐり包帯をちぎって道しるべとしてここ摩文仁村に移動した。

南に下って後は病院は本部・第一外科・糸数分室・第二外科・第三外科にわかれて業務をつづけた。第三外科は現在のひめゆりの塔の壕にあった。

六月十八日いよいよ米軍がま近にせまり、看護隊は陸軍病院から解散を命ぜられた。翌十九日・第三外科の壕は敵襲を受けガス弾を投げこまれて地獄圖絵と化し、奇跡的に生き残った五名をのぞき職員生徒四十名は岩に枕を並べた。軍醫・兵・看護婦・炊事婦等二十九名民間人六名も運命をともにした。その他の豪にいた職員生徒たちは壕脱出後弾雨の中をさまよい沖縄最南端の断崖に追いつめられて追い詰められて多く消息をたった。南風原陸軍病院に勤務した看護要員の全生徒の三分の二がこうして最後をとげたのである。

戦争がすんで二人の娘の行方をたずねていた金城和信夫妻によって第三外科壕がさがしあてられた。真和志村民の協力により昭和二十一年四月七日最初のひめゆりの塔が建ち次第に整備された。沖縄師範学校女子部と沖縄縣立第一髙等女学校の職員十六名生徒二百名の戦没者を合祀して白百合のかおりをほこったみ霊の心をうけ、平和の原点とする。乙女らは涙と血とを流してえた体験を地下に埋めたくないと平和へのさけびを岩肌に刻みながらついに永遠に黙した。

いはまくら かたくも あらむ やすらかに

ねむれ とぞいのる まなびの ともは

ひめゆり学徒隊の軌跡を記したものです。動員・撤退・解散という三タイトルに絞って解説しています。簡潔に理解すると言う意味で、とても解りやすいと思います。

奥の方に見える白い慰霊塔が「ひめゆりの塔」です。午前9時前です。まだまだ早朝である事から観光客は私以外まだ誰も居ませんでした。ご覧下さいませ。黄色味を帯びたタイワンレンギョウに異変が発生していますね。多くの株が枯れたり枯れそうになっている惨憺たる状況です。昨年の天候でダメージを受けたのかも知れません。

日中は修学旅行生などで賑わう「ひめゆりの塔」ですが、この朝の時間はまず観光客を見かけません。ゆっくり心静かに参拝するにはもってこいの時間帯ですね。私も誰はがかることなく、ゆっくりと手を合わせています。ご覧のように、いつ来ても真新しい沢山の折り鶴が献納されているのを目にします。これは昔から変わることのない風景でもありますね。このアングル内に「ひめゆりの塔」を象徴する施設が、全て含まれているので、毎回注意深く撮影する一枚となっています。

「ひめゆりの塔」

「ひめゆりの塔」です。同塔の慰霊巡拝に際しては、私がその日の最初に献花すると言うケースが多いのですが、今年も昨年に花そのものが販売されていません。献花販売店の懐かしい人達は今いずこ?

訪れて驚きました。塔の汚れが見事に落とされて純白と言って良いほど綺麗な姿になっていますよね。昨年リニューアル工事が為されたようですが、資料館の刷新がメインだったようです。私も資料館に入った事があるので解るのですが、やはり館内は言葉では表現しにくいのですが、暗い雰囲気がありましたよね。そうした雰囲気の館内が、リニューアルにより雰囲気も変わり、若者にも受けやすいモダンな展示に刷新されたそうです。(^o^)

白い石組みで清楚さを表現している「ひめゆりの塔」です。同塔の背後には納骨堂もあります。因みに「ひめゆりの塔」は平成22年(2010年)頃大規模にリニューアルされ現在の姿になりました。シンボルとしてのユリの花を大きくした事により、リニューアル以前よりも印象深いモニュメントになりましたね。「ひめゆりの塔」には、教職員・学徒戦没者219人が合祀されています。

「ひめゆりの塔」の命名由来は、沖縄師範学校女子部と沖縄県立第一高等女学校は併置校であった為と、沖縄戦では両校生徒は同一行動をとっていたという経緯もあり、戦後真和志(まわし)村村長であった金城和信氏が中心になって建立されました。戦死した両校生徒を祀る慰霊塔建立に際しては、師範学校女子部の校友会誌「しらゆり」と、県立第一高等女学校の校友会誌「おとひめ」から名を取って、この塔をひらがなを交えて「ひめゆりの塔」と命名したそうです。こうした経緯で、戦後になって両校生徒の学徒隊を「ひめゆり部隊」「ひめゆり学徒隊」などと呼ぶようになりました。

御霊様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。m(_ _)m

前回のリニューアルは13年ぐらい前でしたから、結構塔のあちこちが劣化していました。今次のリニューアルで塔壁が真っ白になり眩しいぐらいですね。教師・学徒戦没者が刻まれています。右側が沖縄師範学校女子部戦没者百十五名、左側が沖縄県立第一高等女学校戦没者百十二名が学年別に刻銘されています。

「ひめゆりの塔」を真横から見ています。塔の背後には納骨堂らしき石造りの建造物がありました。第三外科壕から収骨されたご遺骨が納められているのでしょう。

奥の碑が初代の「ひめゆりの塔」ですね。金城和信真和志村村長と村民の協力と献身により、沖縄戦終結の翌年である昭和21年4月に建立されたものです。金城和信氏には、四人のお子さんが居られましたが、沖縄戦戦禍のなかで長女の信子さん(師範学校女子部在学)と、次女の貞子さん(県立第一高等女学校在学)のお二人を亡くしておられます。

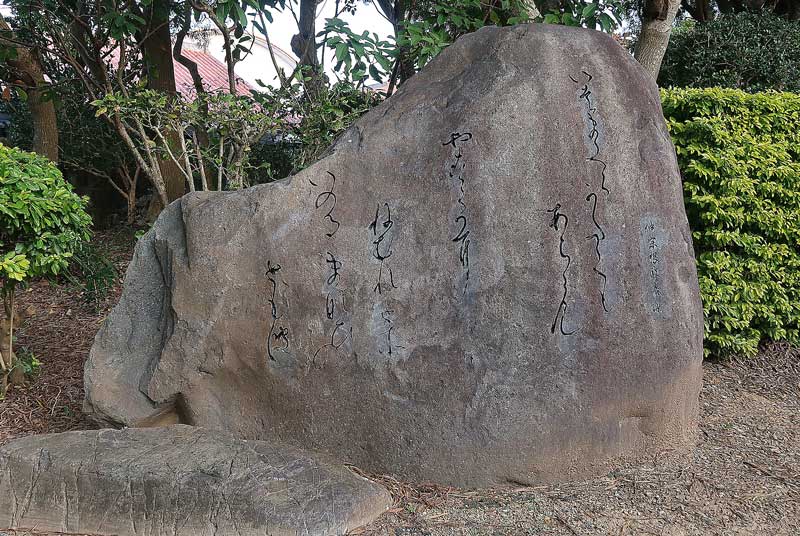

また手前の碑が「いわまくら碑」で、詩が刻まれています。刻銘文が読めますね。昨年は読めなかったので、文章部分に墨を入れたのでしょう。 「いわまくら かたくもあらん やすらかに ねむれとぞいのる まなびのともは 昭和二十一年四月十五日 真和志村村民一同」 と彫られています。

同塔は昭和21年の年明け早々には完成していましたが、慰霊祭挙行については、米軍の許可が下りませんでした。なんとしても乙女達の御霊を鎮めるお祭りをしようと金城和信氏は一計を案じ、表向きは塔の清掃作業をすると言う形で米軍の許可を取りまして、実際には真和志村民と近在のひめゆり同窓生が集って、4月7日に第一回目の慰霊祭を斎行したのだそうです。

刻銘碑です。「沖縄師範学校女子部一高女職員戦死者」「沖縄県立第一高等女学校生徒戦死者」と書かれ、戦没者氏名が縦書きで網羅されています。戦後すぐに建立された為に戦没者全員の刻銘は為されていないそうです。

「沖縄陸軍病院伊原第三外科壕」

「ひめゆりの塔」前には、大きく口を開けた「沖縄陸軍病院伊原第三外科壕」があります。

「ひめゆりの塔」及び付帯施設を解説しています。沖縄陸軍病院は本部・第一外科・糸数分室・第二外科・第三外科に分かれて医療業務を続けていましたが、ここはその第三外科の壕として傷病兵を収容していました。この壕は断面図でもお解りのように大きくは二段階になっており、沖縄戦当時地上への行き来は、ハシゴが設置され出入りしていたようです。

「伊原第三外科壕」の壕口です。6月18日解散命令が出た翌日未明の頃、脱出直前というタイミングで米軍による馬乗り攻撃ともいえるガス弾攻撃を受け、陸軍病院関係者、通信兵、集落住民など壕内に居た96名のうち87名が犠牲になりました。

写真は、カメラを持つ腕を精一杯伸ばし壕口の上で撮影しました。上掲の断面図に書き記されている最初の平坦な場所が壕口の下側に見えますね。そこまでは設置された板ハシゴを使い上り下りしたようです。ハシゴで中段に降りると、そこから更に自然に出来た大小の横穴が幾つかあり、各横穴では民家から運んだ畳や板で床を作り、そうした場所に十人程度のグループとなって入って居たと言います。因みに、伊原の第三外科壕では、患者の医療行為は行われなかったとの事です。 島尻が戦場になる前の第三外科壕のある辺りは、松林となっていて壕開口部も見えないぐらいだったと言います。ただ爆撃され松林が吹き飛んでしまうと、ご覧のように開口部は大きいですから、偽装したにしても発見されやすかったと思います。また上部が開口していますから、迫撃砲弾の集中射を浴びやすいと常々懸念をされてもいた様です。

因みに沖縄では昔から集落の一角に病死した家畜や動物を捨てる壕があったそうです。それは家畜などの病死骸の廃棄は、安全を確保する観点から集落単位で設けられていたと言う事の様です。伊原集落ではこの第三外科壕と呼ばれたこの壕を病死家畜の廃棄場所としていたという話です。そうした事から沖縄陸軍病院が野戦病院を設置するに際して、牛や馬の死骸とか骨を外部に搬出したのではないか推測されます。ちなみに八重瀬町仲座にある独立混成第四十四旅団司令部壕、ここは二年前に調査で入った壕ですが、近年まで仲座集落の病死骸等の捨て穴だったそうで、戦後捨てられたと思われる、リアルな牛の骨がゴロゴロしていました。

長田紀春氏と具志八重氏の共著となる「閃光の中で 沖縄陸軍病院の証言」の中で、著者であり沖縄戦当時軍医見習士官であった長田紀春氏が、沖縄戦後一年程経過した昭和20年6月に第三外科壕に入った時の感想を述べていますが、その中で沖縄戦後の第三外科壕について記述していますのでご紹介致します。

(254ページ)

沖縄戦に参加した或る兵隊から「第三外科壕の近くに駐屯していた米軍が、壕の中から出てくる蠅やうじを殺すために大量のガソリンを撒いて、壕の中を焼いていた」という証言を私は直接耳にしたことがある。また、沖縄タイムス社発刊の『沖縄の証言』の中に、初めて(四十六年三月二十日)壕内に入った田原惟信氏の話として「遺骨は灰になってピラミッド状につまれてあった。付近に米国製のドラムカンが数個ころがっていたので、おそらく米軍がガソリンで遺体を焼いただろうと思われる」と記載されている。私が壕に入った時は、その御遺骨は収骨された後だったのである。

「閃光の中で 沖縄陸軍病院の証言」から転載させて頂きました

ひめゆり学徒隊の引率教師である仲宗根正善先生の哀悼の詩が刻まれた「いわまくら碑」です。 いわまくら かたくもあらん やすらかに ねむれとぞいのる まなびのともは と彫られています。

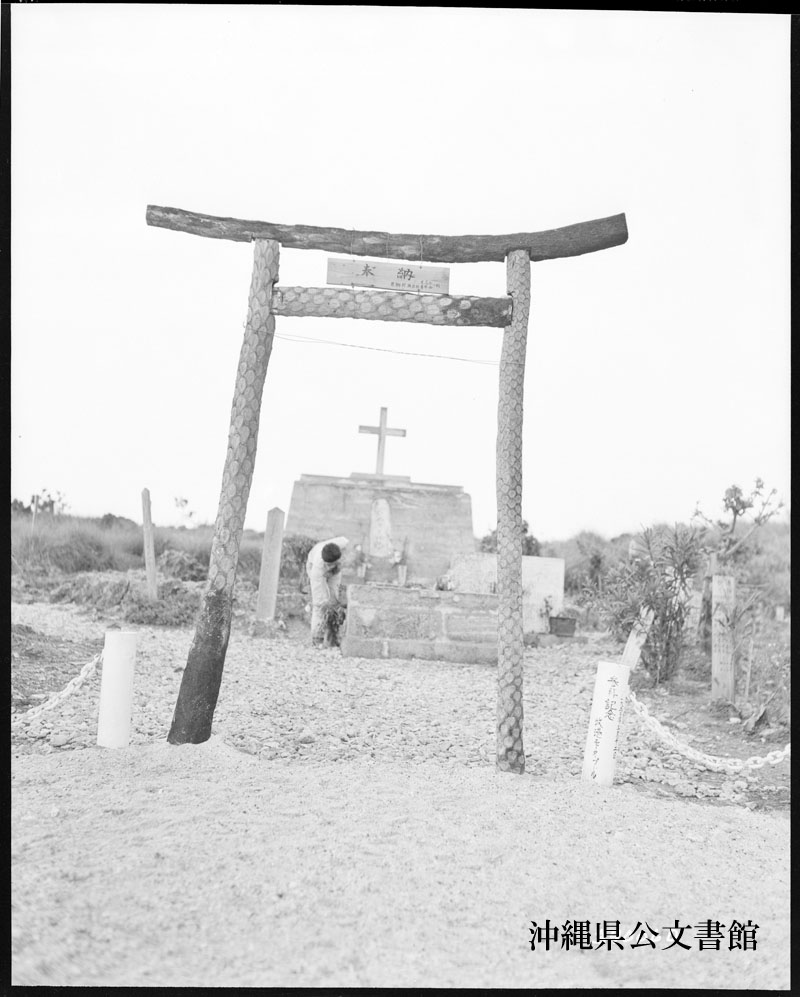

【沖縄県公文書館所蔵】

分類名:米国陸軍通信隊 沖縄関係

撮影地:

撮影日:1950年 3月30日

備 考:慰霊碑

写真解説:【原文】 A young Okinawan lays a wreath at a monument

dedicated to a group of young Okinawan girls who were killed during

the Battle of Okinawa, at the south end of the Island. Note the

shinto arch or ”torii” in foreground and cross in background.

【和訳】沖縄本島南部で戦死した女学生の慰霊碑「ひめゆりの塔」に花輪を捧げる沖縄の若者。前方には鳥居、後方には十字架がある。

【沖縄県公文書館所蔵】

分類名: 名所・旧跡・文化財

撮影地:

撮影日:1960年?

備 考:

写真解説:【原文】

【和訳】 糸満? ひめゆりの塔

【沖縄県公文書館所蔵】

分類名: 戦跡・慰霊

撮影地:

撮影日:1959年 1月

備 考:

写真解説:【原文】

【和訳】自由民主党青年部慰問団(深沢充団長) 糸満 伊原 ひめゆりの塔

【沖縄県公文書館所蔵】

分類名:戦跡・慰霊

撮影地:

撮影日:1963年 6月

備 考:

写真解説:【原文】

【和訳】糸満 伊原 ひめゆりの塔

「ひめゆり平和祈念資料館」

「ひめゆり平和祈念資料館」の看板ですね。

「ひめゆりの塔」前から「ひめゆり平和祈念資料館」の門が見えますよね。昼間に慰霊巡拝に訪れる方は、ぜひ同資料館を訪ねて下さいませ。「ひめゆり平和祈念資料館」は、令和3年(2021年)にリニューアルオープンしたみたいですよ。(^o^)

この時刻ではまだ門は閉じられていますが、「ひめゆり平和祈念資料館」です。昭和64年/平成元年(1989年)6月23日に開館しました。同館は沖縄師範学校女子部・沖縄県立第一高等女学校生徒222人による「ひめゆり学徒隊」の沖縄戦における軌跡を詳しく解説している施設です 私も二度ほど見学させて頂きました。中庭を周回するように各展示室が配置されていますし、第三外科壕を底から見上げた形での原寸大のジオラマも見る事が出来ます。沖縄に旅行した際はぜひ一度訪ねる事を推奨したいですね。

昔は沖縄戦を体験された方の講話が聞けました。実際に身をもって体験された話なので、聞いてとても心に強く訴える語りであったと、印象深く脳裏に刻まれています。しかしながら現在は証言する方の減少や高齢化などで、平成27年(2015年)で直接話を聞く事が出来る講話は終了されたとの事です。

ひめゆり学徒隊の軌跡が描かれた本は沢山出版されていますが、ここでは四冊をご紹介しています。ご紹介する五冊の初版日を見ますと、最初に出版された「プリンセス・リリイ」(ジョー・ノブコ・マーチン著)が昭和60年(1985年)で、最後の「ひめゆりの少女 十六歳の戦場」(宮城喜久子著)は平成7年(1995年)に出版されました。沖縄戦が終了してから40年とか50年の時を経て、ようやく体験談が出版されるに至りました。

恐らく戦後長く沖縄戦の話さえ口にするのが憚れたという時代が続いたのでしょう。語る事は級友を傷つける事になるという配慮もあったかもしれません。いずれにしても、戦後40年とか50年経過してやっと語る事が出来た、記述する事が出来たというのが実情であろうと思います。そうした心の葛藤に思いを馳せる時、著者のお一人お一人について言える事と思いますが、三ヶ月に渡る沖縄戦が如何に深刻な体験であったかという事の証左でしょう。語る事、本を出版する事、それはまた心の中に沈潜した深い傷を思い起こす事に繋がったであろうと、読み進める中でその痛みが此方にも伝わってくるようでした。

あの忌まわしい沖縄戦の事は忘れよう、二度と思い出したくないと沈黙を守り続けた生存者が、語り始める事となる大きな契機がありました。昭和57年(1982年)に「ひめゆり祈念資料館」の建設を同窓会にて決議したという流れが、学徒隊の皆さんの背中を押したようです。この動きがなかったら未来永劫、学徒隊の出版は為されなかった‥。と思えてしまいます。

「ひめゆり祈念資料館」の建設の過程で沖縄戦体験を伝えるという伝承事業に意義を見いだしたと言います。しかしながら、それはまた亡き学友の死が掘り起こされ、新たな悲しみを誘うという繰り返しであったようです。今はそうした皆さんの願いが叶い「ひめゆり祈念資料館」により、戦争の本当の姿を知り、改めて命の尊さ、平和の大切さを伝えて行く場となっています。

《書籍ご紹介》

「プリンセス・リリイ」

ジョー・ノブコ・マーチン著 新日本教育図書(株) 昭和60年(1985年)初版

著者はジョー・ノブコ・マーチンさんです。沖縄戦を自らの体験を元に、小説仕立てでの作品となっているのが特徴と言えるでしょう。ジョー・ノブコ・マーチンさんは、旧姓は与那城信子さんで沖縄で生まれ育ちました。戦後戦争花嫁として米国に渡りまして、英語で小説を書きたい一心で、ミシガン大学で学び三つの学位を取得したそうです。同著書はまず英語で書かれました。その後日本語での出版となったようです。日本語版出版に際しては、関係方面から記載内容について指摘を受けたり、出版を見合わせるよう要請された経緯があるようです。著者であるジョー・ノブコ・マーチンさんは、「この作品において戦争を描写したかったのではなく、戦争をバックグラウンドとして人間を描きたかった」と述べています。著者が語るようにこの本はフィクションであり、何処までがリアルであるのか戸惑いを持ちながら読み進めましたが、第八章 チルの旅立ち(思い出の記)に、「新編 辻の華」(上原栄子著)の舞台である辻遊郭が描写されているのには驚きました。

「私のひめゆり戦記」

宮良ルリ著 ニライ社 昭和61年(1986年)初版

著者である宮良ルリさんも、6月19日陸軍病院第三外科壕において米軍によるガス弾攻撃で、多くの犠牲者が出た中で奇跡的に生還されたお一人です。そのガス弾が投げ込まれた時の阿鼻叫喚の地獄絵と化した壕内の様子や、生死を別けた壕内のその後の様子を生々しく活写されています。南風原陸軍病院での看護活動を書き綴る「脳症とウジ」では傷病兵への対応や手当、そして命がけの飯あげ、切断された手足を弾痕の中に捨てに行くなどの生々しい戦場の様子が描かれています。また戦場では生も死も紙一重であるのが良く解ります。山城本部壕がやられた後のひめゆり学徒隊員の軌跡がそれをよく表しています。いずれにしても、第三外科壕への米軍のガス弾攻撃に際しては、著者である宮良ルリさんは、「こんなところで死んでたまるものか。生きるのだ。生きるのだ。絶対に死なない。こんな洞窟の中で死んでたまるものか」と強く自分に言い聞かせたそうです。そして冒頭述べたように奇跡的に生還されたお一人である訳です。

「閃光の中で」 沖縄陸軍病院の証言

長田紀春/具志八重編 ニライ社 平成4年(1992年)6月初版

この本はひめゆり学徒隊に関わる著作ではありませんが、同隊員が居住した第三外科壕への米軍のガス弾攻撃について詳述しているのでリストアップしています。軍医見習士官長田紀春氏と第三外科婦長である具志八重氏の共著となっています。沖縄陸軍病院(球18803部隊)は、第一外科(外科)、第二外科(内科)、第三外科(伝染病科)の編成で戦傷患者の治療に当たりました。同著には長田紀春氏と具志八重氏の共著者以外に、36名もの看護婦さんや衛生兵の手記が掲載されています。従軍されたお一人お一人に、その人ならではの沖縄戦があるのだなと感じます。具志八重氏の手記では、6月19日陸軍病院第三外科壕では米軍によるガス弾攻撃で、壕内に居た96名(うち教師5名・生徒46名)のうち、87名が犠牲になりました。具志八重氏は第三外科壕から奇跡的に生還されたお一人ですが、そのガス弾が投げ込まれた時の阿鼻叫喚の地獄絵と化した壕内の様子や、生死を別けた壕内のその後の様子を生々しく活写されています。

「ひめゆりの沖縄戦」

伊波園子著 (株)岩波書店 平成4年(1992年)6月初版

「ひめゆりたちの祈り」 沖縄のメッセージ

香川京子著 朝日新聞社 平成4年(1992年)6月初版

「ひめゆりの少女 十六歳の戦場」

宮城喜久子著 (株)高文研 平成7年(1995年)初版

6月18日ひめゆり学徒隊への解散命令が出た後、引率していた仲宗根政善先生が生徒に、「解散命令が出たので、壕から出ないといけなくなった。目立たないように何名かずつ組を作って行きなさい。なるべく出身地が同じ人と一緒になった方が良い。助け合って国頭の方向へ逃れて行きなさい。決して早まったことをしてはいけないよ」と諭すように話されたというのが印象的でした。また荒崎海岸で岩陰に隠れている時に、米兵に小銃を連射され、タッタッタッタッ‥。悲鳴と白煙が立ちこめる中、悲劇の地と言える場所には「ひめゆり学徒散華の跡」の碑が建立されています。その碑のある大きな岩の下で右と左に別れたその動きの瞬間判断で、大きく生死の明暗を分けたようです。左に身をかわした著者である宮城さん等二人は生き残り、右に身をかわした平良先生以下生徒は手榴弾で自決されたのでした。ほんの一瞬の出来事であったようです。

動画ご紹介

「語り残す―戦争の記憶― 激戦を生き抜いたひめゆり学徒隊員」

「ひめゆり平和祈念資料館」は公的機関ではなく民間業者が経営していたのですね。知りませんでした。コロナ渦で修学旅行の中止が相次ぎ、経営がピンチに陥っているとの事です。西日本新聞の記事を引用させて頂きました。

コロナ禍で入館8割減…「ひめゆり」の思い、オンラインでつなぐ 平和祈念資料館が奮闘

【西日本新聞】令和3年(2021年)1月26日

沖縄県糸満市の「ひめゆり平和祈念資料館」がコロナ禍で苦境に陥っている。太平洋戦争末期、沖縄戦に動員されたひめゆり学徒隊の実相を伝える資料館には例年多くの修学旅行生や観光客が訪れるが、昨年の入館者は前年から8割以上減った。資料館は公的補助を受けず、運営費の8割は入館料に頼っている。館長の普天間朝佳(ちょうけい)さん(61)は「元学徒から託された平和のバトンは絶やさない」と決意を新たにする。

15日午後、展示室の人影はまばらだった。1月は全国から150の小中高校が修学旅行で訪れる予定だったが、政府の2度目の緊急事態宣言で「ほぼ全てキャンセル」(担当者)。昨年4~12月の修学旅行は前年同期の1686校から100校に、総入館者は41万1295人から5万5272人に減った。

全国の平和資料館の多くは自治体運営だったり、公的補助が入ったりしている。ひめゆり平和祈念資料館は2019年度の運営費約1億5千万円のうち、約1億2千万円は入館料で、残りは寄付金などで賄った。

1970年代後半、元学徒の生存者や先輩、後輩でつくる同窓会が立ち上がり、建設費を集めた。展示品は戦後、元学徒らが戦中に身を潜めたガマ=自然壕(ごう)=で収集。行政から干渉されることなく、体験した戦争の恐ろしさや平和の尊さをありのまま伝えたいと、89年6月23日の開館以来、自力運営にこだわってきた。普天間さんは「最大の危機だが、元学徒の思いを大切にしたい」と語る。

一番の目的である継承の機会も奪われた。90代の元学徒2人が月に2回ずつ展示室で行っていた証言活動は昨年2月以降中止に。「戦後75年の昨年は戦争に触れる大切な節目と思っていた。体験者と直接触れ合う貴重な機会がなくなったのは残念でならない」

ただ、希望がないわけではない。修学旅行が軒並みキャンセルになり職員らによる講話は激減したが、国内外の小中高校や大学からオンラインによる講話の依頼が入るようになった。「旅行の事前学習として定着すれば、資料館見学と併せてより深い理解につながるかもしれない」。昨年7月に予定していた開館以来2度目となる大規模リニューアルも今年4月に延期したものの、「展示内容を深く議論できたのでかえって良かった」と前を向く。

元学徒たちが守り続けてきた資料館。普天間さんをはじめ職員は全員、戦後生まれだ。祖父母世代も戦争を経験していないという来館者も増えた。普天間さんは言う。「資料館で戦争を知り、平和と向き合うことの大切さはこれからも変わらない。戦争からさらに遠くなった世代に伝えるために資料館は守り続ける」

◇

ひめゆり平和祈念資料館は運営資金の寄付をホームページで募っている。オンライン講話の依頼も受け付ける(有料)。同館=098(997)2100。

(那覇駐在・高田佳典)「西日本新聞」から転載させて頂きました

「陸軍病院第三外科職員之碑」

「陸軍病院第三外科職員之碑」です。沖縄陸軍病院(球18803部隊)は、第一外科(外科)、第二外科(内科)、第三外科(伝染病科)の編成でしたが、沖縄戦開戦と共に全てが外科となり戦傷患者の治療に当たりました。同塔は陸軍病院第三外科鶴田軍医大尉以下、戦没職員32名が祀られています。陸軍病院第三外科は、五月下旬南風原町にある壕から当壕に移動し、野戦病院として傷病兵の看護に当たりましたが、6月19日の米軍によるガス弾攻撃で多くの職員が殉職されました。

御霊様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。m(_ _)m

「沖縄戦殉職医療人之碑」

「沖縄戦殉職医療人之碑」です。米軍の上陸前には沖縄守備軍の予備役として招集されたり、各地で軍に協力し住民の衛生、保険、ケガなどの治療に従事した医師が大勢おられました。同碑は、戦没された医師、歯科医師、薬剤師、看護婦ら50人が祀られています。

御霊様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。m(_ _)m

ご覧のように、「陸軍病院第三外科職員之碑」と「沖縄戦殉職医療人之碑」とは並んで建立されています。

「閃光の中で 沖縄陸軍病院の証言」 長田紀春・具志八重共著の中で、「沖縄戦殉職医療人之碑」についての既述がありましたので、転載させて頂きます。

「沖縄戦殉職医療人之碑」について

(345ページ)

昭和二十年九月には、沖縄の熾烈な戦争も全て終わりを告げ、翌二十一年になると、医療関係の方々も各地区の病院や診療所に配属され、各々の技術を駆使して、戦後の多数の戦病者の治療に活躍するようになった。その頃、各地区に分散され収容されていた家族、親類、知人の消息が日を追って明らかになるにつれ、祖国のために一身を捧げて犠牲になられた医療関係者の御名前も次第に判明したが、その悲報が伝わるや、御家族並びに関係者一同は、悲嘆の憂いに包まれ、涙を流して追慕の念を深くされたのである。

時にひめゆりの等(昭和二十一年一月)、第三外科の碑(同上七月)が相次いで建立されたのを知られるや、期せずしてご遺族はその近隣に地を定められ、木製の碑を建て、殉職者の御霊を御慰め申し上げ冥福を祈られた。昭和二十二年夏に開催された沖縄医療団の会議席上に於いて、十月二十八日に合同慰霊祭を現地に於いて執り行うことと、医療人の碑の建設案が提出され、全会一致で可決された。

やがて各地の医療関係者を中心にして集められた浄財により、ひめゆりの塔の塔傍に現在の「沖縄戦殉職医療人之碑」が完成し、昭和二十三年一月二十八日に除幕式が挙行された。題字は宮城瑞芳先生の揮毫である。同碑は戦没された民間の医療関係者(医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、助産婦、医療技術者)を祀ると同時に、戦死された軍医、衛生兵、軍病院関係の職員の御霊をひろく合祀し、毎年六月二十三日の慰霊の日には、御遺族や医師会等の三師会及び関係者が参拝される。

「閃光の中で 沖縄陸軍病院の証言」から転載させて頂きました

「赤心之塔」

ひめゆり平和祈念資料館に到る手前20メートルぐらいの位置で、左手をご覧下さい。ご覧のような高さ60センチほどの小さなちいさな「赤心之塔」が見えるはずです。

「赤心之塔」です。赤心之塔を立って撮影しました。ご覧のように「赤心之塔」はとても小さな慰霊塔です。金光教那覇教会の林先生の話では、塔はとても小さいので祭事を立って行うと見下すようになってしまうので、ゴザを敷き座る姿勢で目線を低くして慰霊祭を執り行っているという話をお聞きしました。

「赤心之塔」の裏側です。戦死された大田家の五人の名前が刻み込まれています。右側から氏名の説明をさせて頂きます。一番右が、トシさんの夫の母です。数字の十八にも読めますが、カタカナで「ナハ」さんと読みます。二番目がトシさんの夫の「一雄」さんです。一雄さんは防衛隊に招集され前線で戦死されました。三番目からトシさんの三人の子供達の名前で、「義雄」ちゃん、「繁子」ちゃん、「貞雄」ちゃんで、それぞれ当時9歳、5歳、3歳の年齢でした。沖縄戦が終わった時、母でもある太田トシさんは、太田家唯一人の生存者となってしまったのです。

御霊様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。m(_ _)m

「赤心之塔」は、多くの方々が慰霊に訪れる「ひめゆりの塔」や「伊原第三外科壕」と同じ敷地内にありますが、個人的な慰霊碑が、なぜ同一敷地内にあるのか、その理由を説明させて頂きます。

ひめゆり学徒・職員の多くが亡くなられた「伊原第三外科壕」と呼ばれる壕は、沖縄戦開始の頃は民間人のみが入って避難生活をしていましたが、6月上旬に沖縄陸軍病院が南風原からこの地に撤退して来まして、沖縄陸軍病院がすでに多くの住民が避難していたこの壕に入るに際しては、陸軍病院先発隊の説得によってほとんどの住民は壕を出ましたが、意外にも壕内にそのまま残留した地元住民が居たのです。

その居残った地元住民とは、大田家の子供3人を含む5人の家族でした。子供が居るからという配慮で残留出来たようです。しかしながら安全な壕に残れるという喜びもつかの間、「伊原第三外科壕」は6月19日米軍によりガス弾が打ち込まれ “馬乗り攻撃” が開始されたのです。この攻撃により沖縄陸軍病院職員や従軍看護婦の方々、そしてひめゆり学徒の皆さんと共に、大田家の子供三人と夫の母の四人が壕内で壮絶な死を遂げられ、大田家の生存者は子供達の母であるトシさん唯一人となってしまったのです…。

トシさんはなぜ生存できたのか?。

トシさんは、「伊原第三外科壕」への米軍による19日のガス弾攻撃を受けた時は、偶然にも所用で第三外科壕の外に出かけていました。トシさんは壕に戻ると火炎に包まれている第三外科壕を目の当たりにし、子供達を助けようと壕近くに接近したところで、待ち受けていた米軍の狙撃で負傷してしまいます。

結果として米軍によるこの日の第三外科壕におけるガス弾攻撃により、大田家は掛け替えのない9歳、5歳、3歳の三人の子供と、夫の母を一度に亡くすと共に、防衛隊に招集されていた夫一雄さんも前線で戦死され、沖縄戦が終わった時、太田トシさんは、太田家唯一人の生存者となってしまったのです。

戦後の消炎の臭い醒めやらない昭和23年、大田家唯一の生存者であるトシさんとご兄弟で、亡くなったご家族5名の死を悼み、このゆかりの地に「赤心之塔」と命名し建立したものです。揮毫は仲宗根政善先生、刻字はトシさんの弟である徳元さんでした。

「赤心之塔」と金光教那覇教会の林先生とは、とても深い係わりがありますのでここでご紹介させて頂きます。 陸軍病院第三外科婦長であった具志八重さんは、「伊原第三外科壕」の数少ない生存者の一人でしたが、彼女は金光教の遺骨収集奉仕活動に、初期の頃から積極的に関与して下さった方です。その具志さんが平成6年に金光教那覇教会の林先生に、「先生、赤心之塔と言う慰霊塔があるのですが、お祭りをして頂けませんか」と申し出たそうです。

平成6年といえば戦後50年を経ている訳ですが、その年の6月19日、正に大田家の子供達と母の命日に、20人ぐらいの縁者が集い第一回目の慰霊祭が執り行われたといいます。大田家唯一の生存者となってしまった母であるトシさんは、戦後、「なぜその時にそこに居なかったのか。なぜ子供のそばにいてあげられなかったのか。あの時に一緒に死んでおれば良かった」が口癖だったそうです。トシさんの話によりますと、戦後50年間というもの、床に入ると毎夜のように三人の子供が目の前に出てくるというのです。睡眠も十分とれず辛い50年だったと林先生に語ったそうです。

戦後50年を経て初めての慰霊祭が無事に終わり、トシさんが参加者に向け最後の挨拶に立たれましたが、たった一言「今晩から安眠できます…」と語った後「わー」と叫ぶように泣き崩れてしまい、弟の徳元さんが代わってご挨拶せざるを得なかったといいます。三人の掛け替えのない子供達と夫の母、そして夫をも沖縄戦で失ったトシさんの胸中は如何ばかりか…。私たちの想像をはるかに超える慟哭の日々であったのだと思えます。今は亡きトシさんそして戦死されたご家族の皆様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

【ひめゆり学徒と犠牲、大田さん一家の慰霊祭 親族が初参加 糸満・赤心之塔】

「琉球新報」令和2年(2020年)6月23日

【糸満】1945年6月19日、摩文仁村(現沖縄県糸満市)の伊原第三外科壕に米軍のガス弾が投げ込まれ、ひめゆり学徒らと共に犠牲となった大田さん一家をしのぶ慰霊祭が75年後の19日、糸満市伊原の「赤心(せきしん)之塔」で開かれた。

「赤心之塔」はひめゆり祈念資料館の手前左側にある小さな慰霊塔。裏には故・大田トシさんの3人の子どもと義母ナハさん、夫の一雄さんの名前が刻まれている。慰霊祭は1993年に始まり、トシさんが亡くなった後も金光教那覇教会の林雅信さん(80)やひめゆり平和祈念資料館の職員、南風原町の子ども平和学習のOB「アオギリ.com」らが毎年慰霊祭を行っている。今年で28回目となる慰霊祭には大田さんの親族が初めて参加した。

伊原第三外科壕はもともと住民が隠れていたガマ。日本軍が住民を追い出し、野戦病院となるが、大田さん一家は義母のナハさん、9歳の義雄さん、5歳の繁子ちゃん、3歳の貞雄ちゃんがいたため壕に残ることを許された。しかし米軍のガス弾を受け、たまたま壕の外にいたトシさんだけが生き延びた。夫の一雄さんは防衛隊で戦死している。

林さんは「戦後と呼ばれる終わりなき日々が続いているが、いまだに沖縄の問題は整えられていない。平和な世の中を創造しなければならない」と話した。

慰霊祭では林さんが思いを込めて祝詞(のりと)を読み上げ、参加者と共に冥福を祈り、恒久平和を願った。

訪れた親族の一人、米須出身の山城千代さん(91)は一雄さんのめいに当たる。最近まで赤心之塔の存在も分からず「おじさんの家族がまつられてることさえ知らなかった。慰霊祭に参加できて本当に良かった」と涙ぐんだ。

林さんによると、生前トシさんは毎晩子どもたちの顔が目の前に出てきて、眠れなかったという。初めての慰霊祭が行われた後「これでやっと安眠できる」と泣き崩れたと、林さんは語った。

(金城実倫)「琉球新報」から転載させて頂きました

【ひめゆりの塔のそばに小さな慰霊塔があるのを知っていますか?】

「琉球新報」令和元年(2019年)6月20日

【糸満】沖縄県糸満市の第三外科壕に米軍のガス弾が投げ込まれた1945年6月19日、ひめゆり学徒らと共に犠牲になった民間人の大田さん一家をしのぶ慰霊祭が19日、市伊原の「赤心之塔」であった。金光教那覇教会の林雅信さん(79)が祭詩をささげ、南風原町の子ども平和学習事業OBらが冥福を祈った。

壕は戦時中、伊原の住民が避難場所にしていた自然壕だったが、日本軍が住民に立ち退きを命じて沖縄陸軍病院第三外科として使用した。大田トシさんらは、3~9歳までの幼子3人と、高齢の義母ナハさんがいたために壕に残ることを許された。しかし45年6月19日、米軍のガス弾が投げ込まれ、偶然壕を離れていたトシさん以外のナハさん、9歳の義雄さん、5歳の繁子ちゃん、3歳の貞雄ちゃんが亡くなった。

慰霊祭は26年前から開かれている。95年にはトシさんが81歳で亡くなり、その後は林さんらが意志を受け継いだ。

林さんは「戦後と呼ばれる終わりなき日々が続いているが、いまだに沖縄の問題は整えられていない。平和な世の中を創造しなければならない」と話した。

「琉球新報」から転載させて頂きました

【太田家の御霊に祈り】 「赤心之塔」で慰霊式

「沖縄タイムス」平成25年(2013年)6月20日

【糸満】68年前の19日、沖縄戦で家族5人が犠牲になった大田家の慰霊塔「赤心之塔」の慰霊式が19日、糸満市のひめゆり平和祈念資料館入り口横の同塔であった。ひめゆり平和祈念資料館の島袋淑子館長ら約10人が出席。金光教那覇教会の林雅信さん(73)が祝詞を読み上げ、み霊を慰め平和を願った。

大田家は米須出身で、1945年6月19日朝、ひめゆりの塔がある伊原第三外科壕で、米軍のガス弾により、ひめゆり学徒らとともに子供三人と祖母一人が犠牲となった。その後、周辺で父親も戦死。生き残ったのは母親トシさん=享年(81)=だけだった。

島袋館長は「68年前の今日、家族が壕でどんなに苦しんで亡くなったか、胸が痛む」。21年前の最初の慰霊式から携わっている林さんは「一緒に死ねばこんな苦しい思いはしなかったとトシさんは苦しんでいた。戦争で子供を亡くした親の深い傷を癒やすためにこれからも続けていきたい」と話した。

「沖縄タイムス」から転載させて頂きました

【犠牲者の冥福祈る】 「赤心之塔」有志が慰霊祭

「琉球新報」平成25年(2013年)6月20日

【糸満】沖縄戦当時、伊原第三外科壕で民間人として犠牲になった大田さん一家5人を祭った「赤心之塔」の慰霊式が19日、糸満市伊原のひめゆり平和祈念資料館前の同塔で開かれた。戦争体験の継承に関わる有志ら約10人が参加し、犠牲者の冥福を祈った。

同外科壕は、もともと伊原の住民が隠れていたが、戦闘の激化により、日本軍が住民を追い出し、野戦病院として使用するようになったという。大田さん一家は、幼い子供三人を連れていたため、壕に残ることを許されたが、68年前の6月19日、米軍によるガス弾攻撃を受けて、ひめゆり学徒らと共に犠牲になった。母の故トシさんだけが生き延びた。

慰霊式は1993年から始まり、トシさんが亡くなった95年から、有志が執り行うようになった。慰霊式では金光教那覇教会の林雅信さんが祭詞をささげた。

「琉球新報」から転載させて頂きました

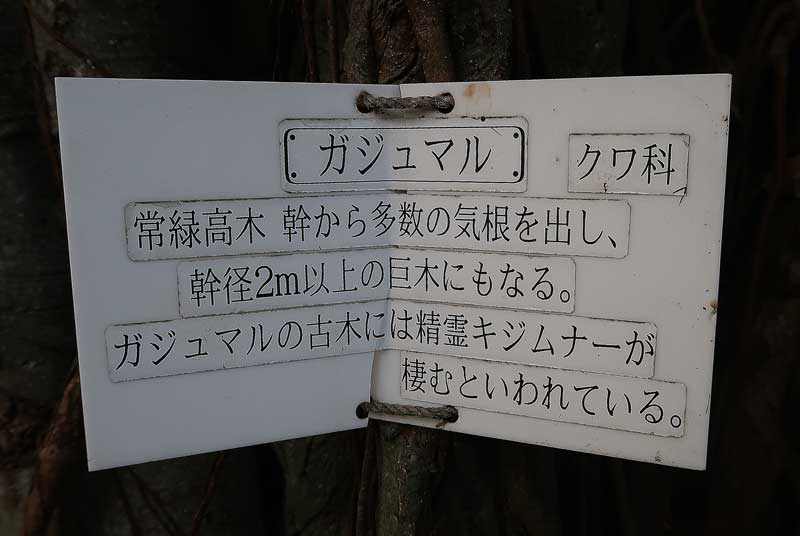

ご覧のように、霊域には一本のガジュマルが植えられていますが、驚くほど大きく成長していますね。

ガジュマルは幹径2m以上になるとは驚きですね~。

献花販売店のすぐ裏手にある壕です。ドリーネ(窪地)と言うのが適正かも知れませんね。戦後は長く米軍関係のゴミ捨て場となっていたそうです。壁面が煤で黒くなっているのが見えますね。き

「梯梧(でいご)之塔」

次に目指すは「梯梧(でいご)之塔」です。写真は「ひめゆりの塔」の向かって右側にあるお土産屋さんを写しています。ご覧のように、「梯梧(でいご)之塔」の案内看板が見えますね。同塔はご覧のようにお土産屋さん「でいご」店の裏手にありますので、駐車場もこのお店の駐車場を利用させて頂く事になりますが、塔に近い所に駐車すれば、来店のお客様に迷惑を掛ける事はないと思われます。

金光教の遺骨収集では、第26回までの沖縄遺骨収集運営委員会時代に、お土産屋さん「でいご」店の裏手に本部テントを設営して、遺骨収集作業の拠点としていた事が何度かありました。お土産屋さん「でいご」店のオーナーは、金光教の遺骨収集の取り組みについて、心から賛同されて非常にご協力下さったと伝え聞いています。(^o^)

所在地ご紹介

「駐車場・トイレは、周囲のお土産屋さんの施設を利用させてもらいます」

琉球料理レストラン「でいご」 さんです。金光教の遺骨収集でも、奥の駐車場に本部テントを設営するなど、大変便宜を図って頂いた経緯がありましたのでね、私達は感謝の言葉以外見つかりません。何時の日か、お店が開いている時間帯に訪ねる機会があれば、お食事や買い物をしたいなと思っています。(^o^)

広い駐車場の更に奥まった所に「梯梧之塔」はありますから、店舗を越えて奥へと進んでみてくださいませ。実はこの段階で同塔は見えていますよ~。(^o^)

駐車場の背後にある樹林帯の右端ぐらいに、しっかり見えてきました。「ひめゆりの塔」から、かなり近い事が実感出来ますよね。もうすぐ「梯梧(でいご)之塔」に到着です。

「梯梧(でいご)之塔」です。場所としては「ひめゆりの塔」の敷地に隣接する敷地にあるので、両塔を併せて参拝されるのが良いと思います。ただ、同塔はお土産屋さんの駐車場の更に奥まった所にあると言う事で、初めて訪れる場合は見つけにくいかもしれません。両塔はとても近いので、より多くの方々に慰霊巡拝して頂く為にも、何か工夫された方が良いと思いますね。

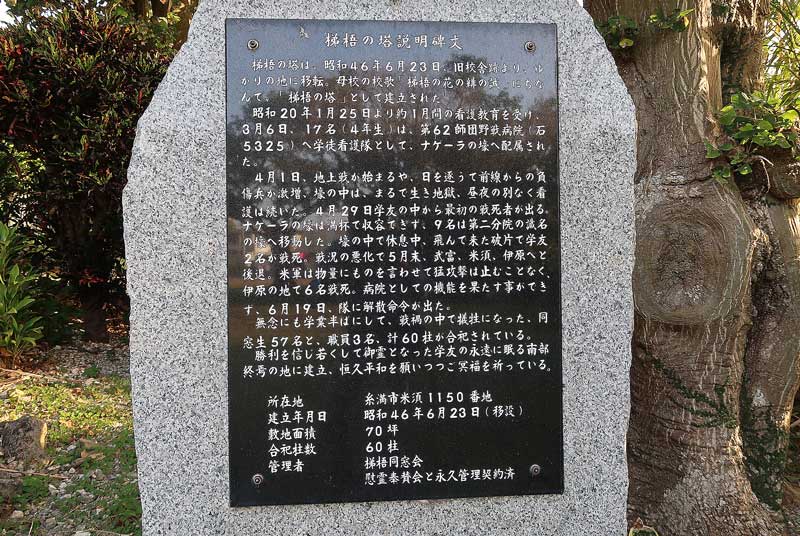

「梯梧之塔説明碑文」です。テキストを起こしましたのでご覧下さいませ。

【梯梧の塔説明碑文】

梯梧の塔は、昭和46年6月23日、旧校舎跡より、ゆかりの地に移転。母校の校歌「梯梧の花の緋の誠」にちな んで、「梯梧の塔」として建立された。

昭和20年1月25日より約1月間の看護教育を受け、3月6日、17名(4年生)は、第62師団野戦病院(石5325)へ学徒看護隊として、ナゲーラの壕へ配属された。

4月1日、地上戦が始まるや、日を逐うて前線からの負傷兵が激増、壕の中は、まるで生き地獄、昼夜の別なく看護は続いた。4月29日学友の中から最初の戦死者が出る。ナゲーラの壕は満杯で収容できず、9名は第二分院の識名の壕へ移動した。壕の中で休息中、飛んで来た破片で学友2名が戦死。戦況の悪化で5月末、武富、米須、伊原へと後退。米軍は物量にものを言わせて猛攻撃は止むことなく、伊原の地で6名戦死。病院としての機能を果たす事ができず、6月19日、隊に解散命令が出た。

無念にも学業半ばにして、戦禍の中で犠牲になった、同窓生57名と、職員3名、計60柱(旧字)が合祀されている。勝利を信じ若くして御霊となった学友の永遠に眠る南部終焉の地に建立、恒久平和を願いつつご冥福を祈っている。

梯梧同窓会

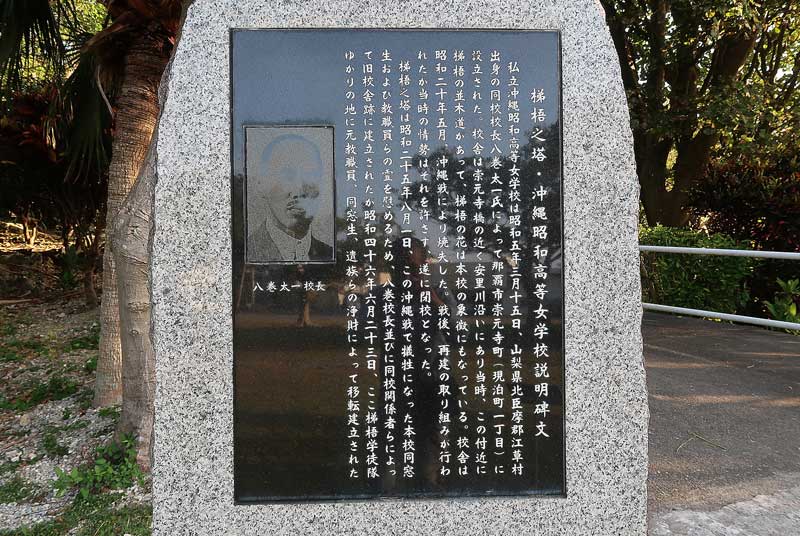

「梯梧之塔・沖縄昭和高等女学校説明碑文」です。ギリギリ読めますね。

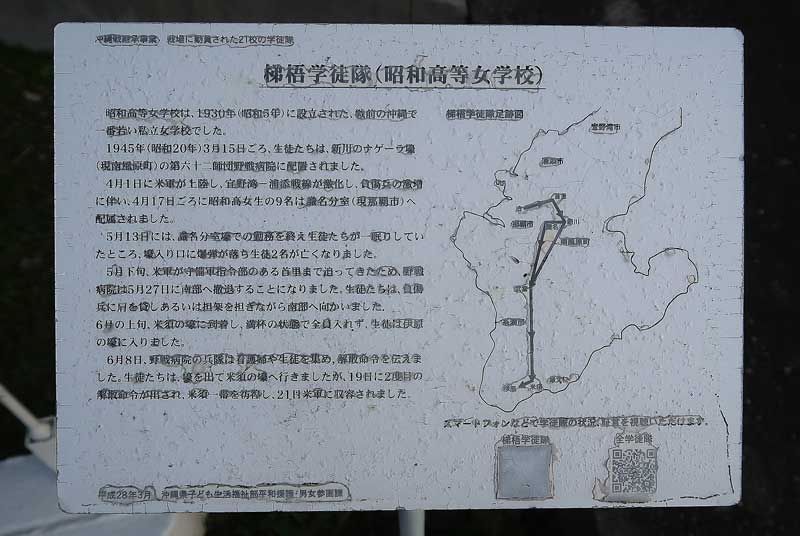

梯梧学徒隊(昭和高等女学校)の軌跡が書かれています。年々劣化しているので、テキストを起こしましたのでご覧下さいませ。

梯梧学徒隊(昭和高等女学校)

昭和高等女学校は、1930年(昭和5年)に設立された、戦前の沖縄で一番若い私立女学校でした。

1945年(昭和20年)3月15日ごろ、生徒たちは、新川のナゲーラ壕(限南風原町)の第六十二師団野戦病院に配置されました。4月1日に米軍が上陸し、宜野湾一戦線が激化し、負傷兵の激増に伴い、4月17日ごろに昭和高女生の9名は識名分室(現那覇市)へ配置されました。5月13日には、識名分室壕での終え生徒たちが一眠りしていたところ、壕入り口に爆弾が落ち生徒2名が亡くなりました。

5月下旬、米軍が守備軍司令部のある首里まで追ってきたため、野戦病院は5月27日に南部へ撤退することになりました。生徒たちは、負傷兵に肩を貸しあるいは担架を担ぎながら南部へ向かいました。

6月の上旬、米須の壕に到着し満杯の状態で全員入れず、生徒は伊原の壕に入りました。6月8日、野戦病院の兵隊は看護婦や生徒を集め、解散命令を伝えました。生徒たちは、壕を出て米須の壕に行きましたが、19日に2度目の解散命令が出され、米須一帯を彷徨し、21日米軍に収容されました。

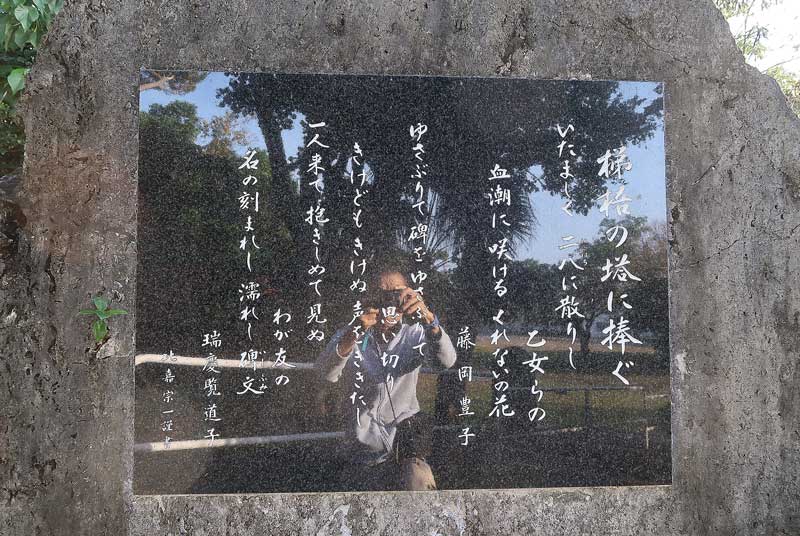

「梯梧(でいご)之塔」

「梯梧之塔」です。 戦没された学徒58名、教職員4名が祀られています。この「梯梧之塔」は昭和23(1948)6月、那覇市崇元寺町(現在の泊町一丁目)の校舎跡地に建立されましたが、その後昭和46年に(1971)6月に、多くの犠牲者を出したゆかりの場所に程近い糸満市伊原に、元職員、同窓生、遺族等の浄財により移転建立されたものです。

「梯梧之塔」のデイゴは赤い花を咲かせる熱帯植物でインドが原産です。また沖縄県の県の花にもなっていまして、沖縄昭和高等女学校の近くに、でいごの並木道があった事から、学校のシンボルにもなりました。校章も、でいごの葉が表現されているそうです。昭和高女は戦前、事務員を養成する学校として、簿記とかを教える商業学校だったそうです。

御霊様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。m(_ _)m

お二方が詩を詠まれていますが、右側の詩を詠まれた藤岡豊子氏は、第62師団(石部隊)を率いた藤岡武雄中将の奥様です。梯梧学徒隊が第六十二師団野戦病院に配属された為のご縁で詩を詠まれたと思われますが、思えば藤岡武雄中将はお気の毒な方でした。大本営は米軍による沖縄侵攻が三月か四月にあると判断し状況急迫裡であると認識しながらも、三月に沖縄第三十二軍首脳部の定期人事異動を大規模に実施したのです。もう信じられません。

第62師団(石部隊)を率いた藤岡中将も人事異動の対象となり三月に沖縄に着任されました。定期人事異動で沖縄に着任された陸軍の指揮官は、沖縄本島だけで七名おられるのですが、例を挙げれば米軍と正面で対峙する手筈となっている独立歩兵第十四大隊や歩兵第二十二聯隊の各隊長も直前となって異動したのですから驚きを隠せません。「沖縄決戦高級参謀の手記」の著者である八原高級参謀も、将兵の士気に関わる一大事と見たのでしょう、このような直前の大規模な更迭は失当であると暗に非難しつつ、「第六十二師団長藤岡中将は着任してわずか半月の後、戦闘が始まった。まったく沖縄に死ににきたのも同然である」と述懐している程です。

話は変わり、私に藤岡豊子氏が第62師団(石部隊)を率いた藤岡武雄し中将の奥様であると教えて下さったのが、他ならぬ梯梧同窓会長照屋ヒデ様でした。経緯をご紹介しますと、照屋ヒデ様から私宛にお手紙を頂きました。お手紙を頂いたのは、私が金光教の遺骨収集に参加し始めてから三年目ぐらいだと記憶していますが、二枚の便箋にびっしり書き込まれた文面の中に、「故藤岡中将の御令室様が参拝に御出下さいまして、丁度梯梧の花が咲く時節でございましたので、その花をご覧になり詩歌をお寄せ下さいました。…」と書き記されていました。

私がなぜ照屋ヒデ様からお手紙を頂いたのか‥‥。その理由は、金光教の遺骨収集を終えた翌日に、有志が集まって「梯梧之塔」及びその周囲の清掃を行いました。当時の「梯梧之塔」は、正直申し上げて管理が為されていないと言えるほど草木が生い茂り荒れていたのです。隣の「ひめゆりの塔」と比較して‥‥。と感じた人達が声を掛けて、伸びた枝葉を剪定したり、草を刈ったりと、見事に清掃したのです。自分で言うのもなんですが、霊域に相応しいほど綺麗になりましたよ。

その清掃の様子を、金光教の遺骨収集奉仕活動を指導されていた、沖縄戦で野戦重砲兵第一連隊の中隊長だった石原正一郎さんが、照屋ヒデ様に清掃作業の様子をお伝えしたようです。その結果照屋ヒデ様から清掃作業への感謝の意を表するお手紙が、私の所に届けられたという訳ですね。文面には卒業証書を手にする事なく花の命を落とされた同窓生への追慕の念が、昨日の出来事のように鮮明に書き記されていました。

ところで、「梯梧之塔」の剪定作業や清掃作業では、第62師団(石部隊)を率いた藤岡武雄中将の部下であったと言う方と一緒に作業しました。高岡さんと言う方ですが、藤岡武雄中将が金沢の歩兵第七連隊の連隊長(当時大佐)をしておられた時の部下であったとの事です。この高岡さんから藤岡武雄中将の人となりを詳しくお伺いする機会を得ました。この様に、私が金光教の遺骨収集に参加し始めた頃は、沖縄戦を戦ったと言う兵隊さんは勿論、東南アジアの緒戦場で米軍と戦ったと言う兵隊さんが数多く参加していました。結果として、野戦重砲兵第一連隊の中隊長だった石原正一郎さんや、高岡さんなど戦争体験者の皆様と、長く文通をさせて頂きました。今では懐かしい思い出です。(^o^)

「梯梧之塔」にも時折ですが、ご覧のように折り鶴が献納されている場合がありますね。ただご覧の吊られている折り鶴は、色褪せている事から判るように昨年すでに吊るされていましたから、その意味では一年間新規に折り鶴は吊るされなかった‥‥と言う事ですね。梯梧同窓会による掲示文は読めますね。

《過去の写真ご紹介》

「梯梧之塔」での金光教現地慰霊祭の様子です。平成2年(1990年)2月に撮影したものです。祭壇に安置された段ボール箱の中には、お清め作業により綺麗に清掃されたご遺骨が納められています。二昔前ともなりますと、二日間の遺骨収集でこんなにもご遺骨が発見されていたのですね。

この年の遺骨収集奉仕活動では、二つの記名遺品が発見され(三角定規と記名された認識票)、二つともご遺族の元に届けられるという印象深い出来事がありました。

「梯梧之塔」での金光教現地慰霊祭の様子です。同じく平成2年(1990年)2月に撮影ですから懐かしい写真です。林先生や大庭さんをはじめとする関係者の皆様がとても若い姿で写し込まれているのが印象的ですね。この慰霊祭の時は旧私立沖縄昭和高等女学校関係者の皆様も多数参列されていました。

動画ご紹介

【沖縄戦を歩く】糸満「でいご之塔」

次に目指すは「第一外科壕入口」です。ご覧の「第一外科壕入口」と書かれた石柱を見つけられれば大丈夫です、必ず到達できます。この石柱は「ひめゆりの塔」から国道331号線を150mほど西に向かった所にありますので、付近を速度を落として慎重に運転していれば必ず発見できると思いますよ。(^o^)

所在地ご紹介

「駐車場はありません。但し一台程度なら慰霊碑の横に路上駐車出来ます」

この狭い農道の両側は、何時来てもサトウキビが茂っていましたが、今年は左側が刈り取られていますね。珍しいです。と言う事で、「沖縄陸軍病院第一外科壕(アブチラガマ)」のある茂みが直接見えるようになっていますね。

「沖縄陸軍病院第一外科壕跡碑」慰霊巡拝に際しては、路上駐車は避けがたいです。ですから慎重に場所を選ばねばなりませんが、私のレンタカーが止まっている場所は、少しばかり道幅が広いです。ですから駐車するには一番良い場所と思います。 ただ、この道路は農道で、サトウキビの収穫時期は、大型ダンプカーも通る道となりますのでね。その点は注意が必要ですが、ご覧のようにダンプカーも問題なく通れるスペースが確保されていますから、この位置なら問題にはならないと思います。

こんもりした樹林の中に「沖縄陸軍病院第一外科壕」があります。それではご一緒に慰霊巡拝しましょう。

小森に近づくと「沖縄陸軍病院第一外科壕跡碑」が見えてきました。

「沖縄陸軍病院第一外科壕(アブチラガマ)」

「沖縄陸軍病院第一外科壕跡碑」です。同塔が建立されている場所は、糸満市伊原になりますね。沖縄戦当時は壕の周囲にある樹木等は砲撃で吹き飛ばされたでしょうから、そうした視点で壕を俯瞰してみますと、かなり大きい縦穴開口部が見えますね。穴が見えないように偽装するなどと言う事は不可能だと思えます。恐らく開口部は米軍飛行機からもよく見えたでしょうね。

因みに、沖繩陸軍病院第一外科壕は、ここ伊原の他に沖縄戦当時の地名である波平にもあったようです。つまり伊原第一外科壕と、波平第一外科壕と呼ばれていました。波平の壕は戦後埋められ滅失しているようです。金光教の運営委員会による遺骨収集時代には現存していたようで、その波平にある沖繩陸軍病院第一外科壕について、時折話題に上りましたので私も聞いていました。ただ残念ながら当時訪問する機会はついに訪れませんでした。

沖縄陸軍病院第一外科壕について、「ひめゆり平和祈念資料館」の説明書きによりますと、「伊原第三外科壕と共に、南部撤退後に沖縄陸軍病院職員やひめゆり学徒隊が避難していた壕の一つで、最初糸数分室の勤務者が入っていたが、後から第一外科と津嘉山経理部の勤務者が合流した。6月17日、壕の入り口近くに砲弾が直撃し、学徒や病院関係者が死傷。その翌18日に学徒らに解散命令が出され、19日未明に負傷者9名を残し、壕を脱出した」と書かれていました。

【慰霊碑 碑文】

ここは陸軍病院第一外科及び糸数分室所属の軍医看護婦、沖縄師範学校女子部、沖縄県立第一高等女学校職員生徒のいた壕である。

米軍の迫まる1945年6月18日夜、軍より学徒隊は解散を命ぜられて、弾雨の中をさまよい照屋秀夫教授以下多くはついに消息をたった。軍医、看護婦患者も同じく死線を行く生死わかれの地点である。

ここで負傷戦没した生徒。

古波蔵満子、荻堂ウタ子、牧志鶴子、石川清子、浜元春子、知念芳、神田幸子、比嘉ヨシ、照屋貞子。

藤野憲夫沖縄県立第一中学校長もここで最後を遂げられた。謹んで記して御冥福を祈り平和を祈願する。

1974年6月 ひめゆり同窓会

「沖縄陸軍病院第一外科壕跡碑」の横には巨大なドリーネと呼ばれる窪地があります。今でこそ樹木が繁茂していますが、沖縄戦当時はこの場所も砲爆撃で樹木は吹き飛ばれ、窪地のみしか無かった状態でしょう。ご覧のように窪地の開口部はとても大きいですよね。ですから米兵に発見され攻撃目標とされやすかったと思われます。

霊地に入ると、すぐに土のスロープになっていますのでご注意ください。雨の後など特に滑りやすくなっているはずです。私もこけた事がありま~す。滑落しなかったのが幸いでした。カメラも無事でした。ロープの手摺りは信頼出来ないので、念のため転落しないように、なるたけ崖の反対側を行き来するのが良いと思います。ご覧のように岩盤が大きくバックリと口を開けています。窪地(ドリーネ)と呼ぶのが相応しいでしょう。壕口は窪地の最底辺部にあります。それでは一緒に降りてみましょう。

地上から窪地の最底辺部まで、三分の一ぐらい降りたでしょうか。献花台が見えてきましたね。献花台の下に黒く見える場所がありますが、そこがドリーネ最底辺部の壕口となります。

間もなく献花台に到着です。

献花台に到着です。写真中央にアブチラガマの壕口が黒く見えますね。

アブチラガマの壕口の左手の空間を撮影しています。この窪地の奥まった所から地下水が湧き出てくるようなので、沖縄戦当時も梅雨時に壕の中に入れず、この辺りに避難していた方々は雨対策で大変だったと思います。

「アブチラガマ」

「アブチラガマ」です。それではアブチラガマに入ってみましょう。ご覧下さいませ。壕口右側手前辺りに、赤い測量杭が見えますね。少し解りにくいですかね。この測量杭が見えるだけで壕に入れる事が推察されます。入壕出来る可能性が高いですよ。(^o^)

ご覧下さいませ。赤い測量杭が見えますね。壕の中が水没している場合は、この赤い測量杭も水中に没している事が多いので、今日の水位は問題なく壕内に入れそうな水位である事が、ここから見ているだけで推察されます。

アブチラガマの水位は毎年変わるのが実情です。昨年は赤い測量杭が完全に水没していました。ですから壕内に入るか入らないかは、これまでの体験からアブチラガマの水位を見て入れそうだったら、沖縄訪問中に長靴など装備をしっかり整えて再度訪れ壕内に入る事にしました。(^o^)

《過去の写真ご紹介》

【令和5年(2023年)2月撮影】

完全に水没していますね。赤い四角の測量杭が見えますが、この杭が水没しているようだと全く駄目ですね。水も濁っているのが解ります。

過去写真掲載はここまでです。

壕口から入って直ぐの地盤の様子です。

長靴で入れそうですね~ (^o^)

ヘドロの深さは入ってみないと判りませんが、挑戦しない手はありません。丈のある長靴やその他装備を調えて再入壕です。後日が楽しみです。(^o^)

壕口にありました。食料が入っていた瓶でしょうかね。

それでは壕口から出ましょう。

降りてきた坂道を戻ります。

岩肌をよくよく観察してみると、やはり黒い煤が付着していますね。このドリーネの岩肌は、直接風雨に晒される場所なので、黒い煤が剥落していくのは必然だと思えますが、それでもそうした煤の痕跡はまだ残っていますね。

この岩肌も煤が残っています。

この場所も結構黒く残っています。

冒頭でひめゆり平和祈念資料館の説明書きによると‥。でご紹介した「6月17日、壕の入り口近くに砲弾が直撃し、学徒や病院関係者が死傷」と書かれている事から、砲弾が落下した場所は、上掲写真の壕口横の奥辺りではないかと見ています。また死傷の規模からして艦砲砲弾が炸裂した可能性があると感じます。それでは砲弾が直撃した直後の様子が生々しく書き綴られている「ひめゆりの少女 十六歳の戦場」(宮城喜久子著/(株)高文研)を引用させていただきます。

流れる血、叫ぶ声

(116頁)

六月十七日の夕方、砲弾が止み、やっと水汲みと食べ物さがしに生徒たちは外に出ました。私は石川先生と玄米を炊きに近くの岩かげに行きました。枯れ草に火をつけようとした、その瞬間です。突然、第一外科壕のあたりで砲弾の炸裂音がしました。「壕の近くに爆弾が落ちたようだ。すぐ壕に戻ろう!」

先生はそう叫ぶなり、走り出しました。私も、先生の後を追って走りました。壕の入口近くに大きな砲弾が落ち、あたりは硝煙の匂いがたちこめていました。壕の中は騒然として、さまざまな叫び声が飛び交っていました。恐る恐る中に入ると、入り口近くには折り重なるように人が倒れていました。おびただしい血が流れ、歩くとぬるぬるとすべります。その中を奥へと進みました。そこで目にしたのは、「助けて!」「痛い、痛い!」と泣き叫んでいる学友たちの姿でした。足元には どろどろした血の中に人の体が横たわっていました。ぶるぶると体中が震えました。まさに阿鼻地獄です。

比嘉勝子さんは脚を負傷し、「早く包帯して!」と叫んでいました。そこへ照屋貞子さんが、ひざを負傷し、外から運ばれてきました。牧志鶴子さんは「足がない!足がないよ!」と大声で叫んでいたそうです。鶴子さんは大腿部を取られて亡くなったのです。そのほかに師範予科三年の小波蔵満子さんが即死でした。

師範本科一年の荻堂ウタ子さんは、内臓がとび出すほどの重傷で、師範生に囲まれて倒れていました。「おなかがやられた人が助かることはない。私はいいから他の人を見てあげて」と叫ぶように話しているのが聞こえました。砲弾が落ちた時、壕の外にいた山里幸子(現姓、山田)さんが荻堂さんのところへ行った時は、もう息を引き取る寸前でした。幸子さんと荻堂さんは幼なじみでとても親しい間柄でした。「幸子、もんぺを上にあげてちょうだい。私は三報よ。あなたはきっと生きて、私のお母さんに、ウタは先になると話してちょうだい」と幸子さんに苦しい息の下から話したそうです。「三報」というのは、助かる見込みのない患者ということです‥‥。

‥‥。砲弾の破片で顔面を削られた人、かかとをえぐり取られた人、大腿部やひざをえぐられた人‥。あまりの痛さに泣き声をあげる友だちの前でね私たちはなす術もなく、ただうろうろしているばかりでした。出血した人に水をあげると、どっと出血して大変なことになると言われていたので、水をあげることにちゅうちょしましたが、苦しむ姿を見るとたまらなくなり、口元から少しずつ水をたらすようにしてあげました。

「ひめゆりの少女 十六歳の戦場」から転載させて頂きました

道路がある場所まで戻ってきました。今年はドリーネに接するように植えられていたサトウキビが刈り取られたので、初めてドリーネの壁面を一周出来るようになりました。

今は草原になっていますが、昨年まで長くサトウキビ畑でした。長年慰霊巡拝していて初めてドリーネの反対側に立つ事が出来ました。ドリーネを一周するのは残念ながら出来ませんでした。

この写真はサトウキビが無くなった事による初めてのアングルでの撮影となります。「沖縄陸軍病院第一外科壕跡碑」を見ています。

「沖縄陸軍病院第一外科壕跡碑」のある付近には畑が広がっています。写真は電照菊の様子ですね。花が咲き始めているので、そろそろ出荷のタイミングでしょうか。

伊原も道路端から一歩中に入ると、田園地帯となっていて農家の畑が広く展開しているのが判ります。

定植されている野菜の苗を撮影しました。植えられて間もない苗だと思われますが、この野菜の名称は‥‥。白菜でもないし‥‥。ちょっと解りませんね~。この野菜名が解る方は、ぜひメールなどで教えて下さいませ。(^o^)

次に目指すは「沖縄陸軍病院之塔」です。国道331号線を経て山城集落を通過して、この石柱を見つけられたら大成功です。「沖縄陸軍病院之塔」へ至るルートは複数ありますが、私はこのルートが一番解りやすいと思うので推奨します。ここから写真の奥へ車を進めましょう。辻毎に石柱があるので、案内に従えば問題なく到達出来るでしょう。

農道を直進し50mぐらい進むと最初の交差点の端にこの案内石碑があります。注意深く進めば存在に気づくけると思います。矢印の通りに農道交差点を右に曲がります。

農道を200mぐらい直進すると、農道はT型交差点となり突き当たります。この案内石碑にある矢印の通り、交差点を左に進みます。ここから直進50mぐらいで目指す「沖縄陸軍病院之塔」に到着します。大きな駐車場案内看板も設置されました。この大きな案内看板ですが、一昨年は無かったですね。新設されたようです。

ご覧のように、広い駐車場が整備されました。広いですよね~。こんな広い駐車場が造成されました。大型観光バスがやって来る事を想定した駐車場に違いありません。直感的に「本部壕が平和学習の場になったかな」と感じました。近年は壕が落盤等の危険があると言う事で閉鎖される壕が続出していますからね。代替の場所が必要になったのでしょう。

大きな駐車場の端にはトイレも完備されました。屋根上にステンレス製の貯水タンクが設けられていますね。水洗トイレの水圧を出す為でしょう。ご覧のように休憩所もあります。

「沖縄陸軍病院之塔」霊地内には、大きな広場があるのが印象的ですね。従来からあるこの駐車場は十分広いですから、個人で慰霊巡拝される場合は、この駐車場に駐車するのと便利です。この霊地について、昔は大きく育った樹木が霊地を囲み、鬱蒼とした暗~い雰囲気で、怖いぐらいの雰囲気でしたが、そうした巨木も適宜伐採されたりして、現在はご覧のように見通しのきく明るい雰囲気となっています。

所在地ご紹介

塔の前の広場には、石造りの椅子が数多く並んでいるのもまた印象的ですよね。他の慰霊塔では見られない光景です。

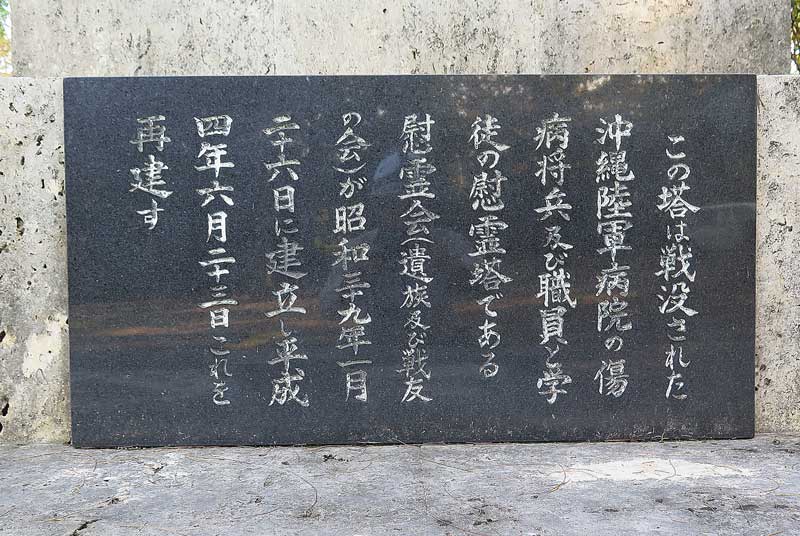

「沖縄陸軍病院之塔」

「沖縄陸軍病院之塔」です。昭和39年(1964年)「沖縄陸軍病院戦没職員の碑」として建立され、平成4年6月(1992年)「沖縄陸軍病院之塔」として再建されました。病院長広沢文吉軍医少将ほか軍人、軍属、医師、薬剤師、看護婦等43柱が祀られています。

御霊様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。m(_ _)m

碑文です。

戦没者の死を悼み詠んだ二首の詩が刻まれています。元沖縄陸軍病院第三外科軍医見習士官であった長田紀春氏が詠んだ詩です。達筆なので読みにくいかも知れません。テキストにしてみました。

春くるとひたすら待ちし若草の 萌え立ついのち君は捧げぬ

水汲みに行きし看護婦死ににけり 患者の水筒四つ持ちしまま

それでは沖縄陸軍病院本部壕に入ってみましょう。眼前の樹林の中央部に壕開口部があります。

「沖縄陸軍病院本部壕跡碑」です。霊域の西端部、ご覧のガジュマルの木が繁茂している真下に「沖縄陸軍病院本部壕」ありますので、ご一緒に入って見ましょう。ちなみに壕の呼称は山城にある事から、「沖縄陸軍病院山城本部壕」と呼びますが、単に「山城本部壕」と呼ぶ事も多かったそうです。

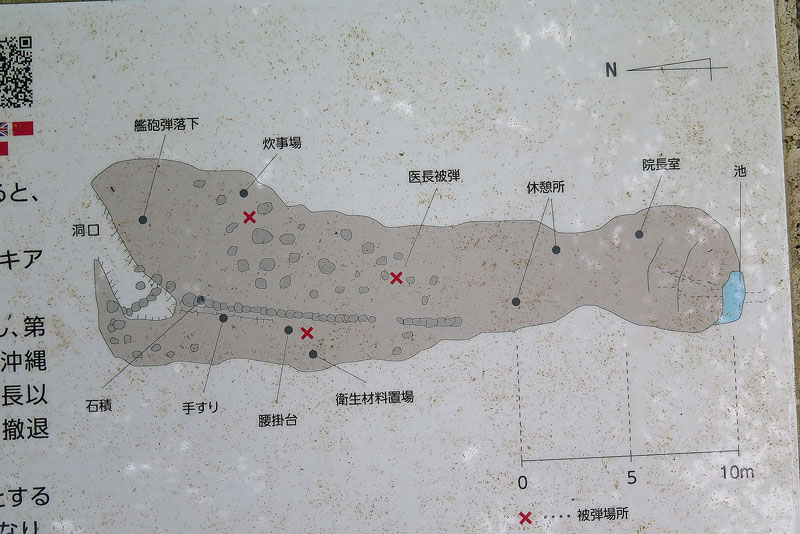

「沖縄陸軍病院山城本部壕」の解説版です。ギリギリ読めますね。

案内板に描かれている壕内の見取り図です。洞口と書かれている場所から降りて行く事になります。「艦砲弾落下」とか「医長被弾」とかもありますね。

ここが「山城本部壕」壕口です。ここも窪地(ドリーネ)と呼べるかも知れません。沖縄戦当時、ガジュマルの木はありませんでしたから、その観点では、沖縄陸軍病院第一外科壕の窪地と比べて、やや小さい開口面積だと思えますが、いずれにしても、二つの壕は、パックリと口を開けているので、米軍に容易に発見されたと思われますね。

序盤はスロープ的な緩斜面ですから歩きやすいです。チェーンやロープが張られて安全面にも配慮しているようです。

壕内が少しずつ暗くなってきました。カメラはまだストロボが自動点灯しませんね。

虎ロープが張られています。以前から張られているのですが、通路として使われている雰囲気ではありませんね。

スロープの突き当たりが見えてきました。しかしながら、この壕の本来の突き当たりは、写真中央部辺りだったのです。修学旅行生への平和学習を行う為に、奥行き3メートル以上を掘削したのでした。昨年その新しいルートが出来た事を確認しました。

この写真に写されている範囲は、元々は岩盤があった部分です。この部分を掘り進めたと言う事になります。

地盤がしっかり固結しているのが見えますね。かなりの人数の修学旅行生が訪れる事が、この地盤をみて判ります。

地盤の小石が浮き上がったように見えます。この部分は恐らく雨が降ると水滴がこの部分に降り注ぐのではないかと思われます。水滴で小石が洗われると言う事ですね。

左手に第二の壕口と呼べる場所が見えてきましたね。

無事に壕の底部に降りられました。そこから壕口を見ています。

最奥部の池に行ってみましょう。

ご覧のように、池の手前には広い場所があります。ただ空間の高さは、大人が立って歩くと頭をケガするぐらい低いです。

天井面の様子です。ヘルメット無しでは危険です。

池の様子です。判りにくいですが、今年は水位が低いですね。

池の様子を角度を変えて撮影しました。やはり今年は水位が最低位ですね。昨年は満タン状態でしたから、年により大きく違うのですね。下掲で昨年の池の様子をご紹介します。

《過去の写真ご紹介》

池ですね。今年は満水状態と言えるでしょうかね。昨年は渇水と言えるぐらい池には水がありませんでした。昨年は一月、今年は二月に訪れていますから、そうした差もあるかも知れません。いずれにしても、沖縄戦当時は梅雨時もありましたから、池の水はこの様に満水状態だったかもでてすね。

過去写真掲載はここまでです。

最奥部の池の横から、振り返って壕口方向を撮影しました。光は全くありませんし見えません。天井は低いものの、それなりに広い空間があるのが判りますね。ただこの場所も安全ではありません。壕口の北方面から迫撃砲弾を撃ち込まれたら、この奥まった広場に居ても無傷では済まないでしょう。

そして、壕内に避難していても、決して居心地は良くなかったと推察されます。天井面をご覧下さいませ。無数の氷柱の先から絶え間なく水滴が落ちています。今年は池の水位が低く、12月1月の雨が少なかった事が推察されるのに、地盤面は雨水でべちゃべちゃです。沖縄戦は梅雨時期を挟んでいますから、梅雨時期の壕内はどうであったか無理なく予想出来ますよね。

水滴(雨水)に打たれる事の不快さと苦痛は、これは体験してみないと理解出来ないと思います。私達も雨の後に壕内で遺骨収集した経験があり、この壕と同じように水滴(雨水)に打たれながら、長時間発掘作業を続けたことがあります。背中にひっきりなしに落ちる水滴‥‥。例えようの無い不快さと悪寒などの苦痛‥‥。沖縄戦で壕内に居て、同じように水滴(雨水)に打たれながら、砲弾が炸裂する外よりは益しと耐えた大勢の将兵が居られたと思います。

同じく天井面を撮影しました。白っぽく見えるのは、氷柱からこれから落ちようとする水滴が写されています。

今度は地盤面を見てみましょう。水溜まりが出来ているのが判ります。水溜まりは至る所にありますね。地盤面が土の場合は雨水は浸透していきますが、ご覧のように岩盤の場合は池になって溜まります。

この辺りもぐちゃぐちゃです。

壁際の地盤面は比較的乾いた状態ですね。場所によって居心地はかなり違ったでしょう。

ガーン! これまで一升瓶が割れずに、ずっとこの場所にあったのですが、戦後79年目にして一升瓶が割れてしまいました~。

これだけ粉々になったと言う事は、歩いている際に躓いて割れたと言うレベルではないですね。

《過去の写真ご紹介》

飲用水を入れたと思われる一升瓶ですね。この瓶は何十年も前からここにありますね。

過去写真掲載はここまでです。

壕口を見ています。ライトを消すと、こんな感じです。

壕口を見ています。ライトを点灯しました。

修学旅行生の平和学習の為に掘削された土砂です。凄いボリュームであるのが判ります。

スロープを登り、掘削作業により搬出した土砂を見ています。堆積された土砂のボリュームからして、かなり大規模な掘削作業であった事が解ります。因みに堆積土砂の一番左側辺りに米軍迫撃砲弾が落下したと思われます。今となっては、大まかな位置しか解りませんね。

《過去の写真ご紹介》

この写真は米軍迫撃砲弾が落下した際に、負傷したり死亡した方々の場所を明示した見取り図です。ギリギリ見えますね。9番が迫撃砲弾着弾点です。左側2番の所で、橋本伍長、兵一名即死、宮原軍曹重傷。4番の所で、中林伍長即死、軍属炊事婦二名即死。5番の所で、院長負傷。と書かれています。着弾点は壕の天井の無い窪地部分でしたので、遮る物がなく広範囲に砲弾破片が飛び直撃したと思われます。

過去写真掲載はここまでです。

上掲配置図の9番が迫撃砲弾着弾点ですが、下掲の著書の中に砲弾が広場の隅に落下し炸裂した瞬間の惨状を書き記した記述がありましたので、転載しご紹介させて頂きます。「廣池病院長の最期」と題した、軍医見習士官長田紀春氏と衛生材料室勤務樋高嘉𠮷氏による著述です。

「閃光の中で 沖縄陸軍病院の証言」

長田紀春・具志八重共著 ニライ社 平成4年(1992年)初版

【廣池病院長の最期】

(50ページ)

六月十八日の午後五時頃、廣池病院長は壕の中の岩の上に敷いた板敷きの床から、目を覚まし起き出した。昼間は米軍の空からの爆撃や陸海四方からの熾烈な砲撃の絶え間が無くて、壕外に出るのは危険であった。しかし夜になると空や海からの攻撃は減り、陸上からの砲撃も手を緩めてくるので、砲弾の落下は少なくなる。特に日没直後と夜明けの一時間位は米軍の勤務交替や食事の関係であろうか、砲弾の落下する間隔が長くなるし、時には一時静まりかえることさえあった。病院職員はこの時とばかりに壕の中から飛び出して水を飲んだり、食糧集めに行ったり、用を足したりしたものである。

廣池院長もこの日の夕方頃、砲撃の静まるのを待って壕の入り口の広場に出られた。この山城の自然壕は入口から下り坂になって中に入って行く穴井の形の壕であり、中には水も流れていた。下り坂の麓になる部分は、十畳位の広場になっていて、入口から見下ろすと薄暗い岩の広場が見える。この広場に立って、廣池病院長は雨期の過ぎたばかりの南の島の美しい夕明かりを仰いでおられた。そして、軍医部からの緊急指令や各科への連絡、学徒隊への対応等緊迫した戦況を脳裏に浮かべながら、静かに深呼吸を始められた。

その時である。轟然たる爆発音と同時に閃光がひらめき、砲弾が壕内入口の広場の隅に落下し炸裂したのである。

そこは炊事をしていた場所であり、付近にいた兵隊や炊事婦が、この直撃弾で一瞬にして死亡された。中林伍長、炊事婦三名の方が即死し、近くにいた橋本伍長も戦死、宮原軍曹も重傷を受けて戦死された。

病院長は着弾地点より少し離れて立っておられたが、右足を負傷して倒れられた。直ちに創傷の応急手当を受け、奥の寝床に運ばれて看護を受けられたが、傷の状態は急速に悪化し、浮腫が進行していった。

全身状態も良くない。佐藤少佐、西平中尉は容態を見守りながら、爆傷からの瓦斯壊疽と診断し、この上は大腿部からの切断手術以外に方法はないと判断した。

手術は受傷後五~六時間たった夜中に、急造の板床の上で両軍医の執刀で行われた。しかし翌十九日になると容態は更に悪化し意識混濁が続いた。

「進め、進め」等と頻りにうわごとを言われたが、午後になって力尽き、遂に息を引き取られたのである。同夕刻、僧侶出身である伊藤上等兵が読経を上げられた後、壕より北へ三十メートルのところにある岩の近くに丁重に埋葬された。

壕口の近くで撮影しました。月桃の葉が写されています。月桃の葉は、鬼餅とも呼ばれる蒸した餅を包む材料となりますね。ムーチーは、旧暦の12月8日に厄払いの為に神仏に供えたり、家族の健康を祈願する年中行事です。

摩文仁に向かう道中、あまり見かけない葉形の野菜を見つけたので撮影しました。

ニラですね。美味しそうです。正に収穫の適期と言ったところでしょうか。ニラは、この辺りでは栽培されていなかったと思います。栽培されていれば、すでに撮影しているはずです。ですから、ニラは今年初めて見た‥‥。と言えるかもです。(^o^)

調査・遺骨収集作業開始です

一年ぶりのジャングル突入です。(^o^)

さあ今年も12日間頑張るぞ! 今日は福岡さん、そして数年ぶりに参加された女性の田中さんと一緒です。田中さんもこの日を待ちわびていたようで、ファイト満々よご様子。今日は三人で頑張りますよ。(^o^)

福岡さんが道を切り開いてくれてます。まずはトウツルモドキとの格闘ですね。ジャングル内に入る為の関門と言えるかもです。トウツルモドキは年々ジャングル内で勢力範囲を拡張させているので、私達の戦いは益々激烈になっていくでしょう。

少し道が開けて来ました。ご覧のようにジャングル内が明るくなってきました。

大きな壕に入りました。結構複雑な形状をしている壕です。入ってすぐに空き缶と針金のような金属の線がありました。

水入れとして使用した瀬戸物の瓶がありました。こうした瓶を見ると何時も思うのですが、沖縄戦当時は恐らく割れていない瓶を持ち込んだと思われますが、壕内で見つかる瓶の殆どは、ご覧のように細かく割れているのです。爆風で割れる事があるかも知れませんが、そうした爆風を避けられる壕の奥深い場所でも、ほとんど割れています。これがホント不思議でなりません。

その横にも続いて瓶の破片がありました。二種類の瓶があるのが判ります。

壕内は、ご覧のように結構広いです。

福岡さんです。興味の湧く遺品があるようです。

福岡さんです。場所を変えて地盤を見ています。

ここにも瓶の破片がありました。

壕は奥深いですね。外からの光は全く見えません。

福岡さんの位置から、まだ奥に行けるそうです。

空き缶ですね。

軍靴の靴底ですね。

福岡さんが見せてくれました。これは何でしょうか~?

坑道が狭くなってきましたが、まだ奥へと続いています。

軍靴も含めた革製品が広がっていますね。

空き缶の切り抜いた丸い蓋ですね。綺麗に切ってあるのは比較的少ないと思います。この缶を開けた時に缶切りを用いたのでしょうか? 又は銃剣の先でも綺麗に切り取れるのかも知れませんね。

明らかに、ここで火を焚きましたね。ここだけ炭とか灰があるのが判ります。

壁際に遺品が散乱しています。

やはり壁際に遺品がありますね。

手榴弾の破片では無いようです。砲弾の破片はここまで入ってきませんから他の鉄物だと思われます。

割れた水瓶ですね。

金属探知機も結構鳴り続けます。金属的な物が多い証ですね。

鉄の棒です。これも用途は判りかねますね~。

地下足袋の底のゴムですね。

こちらは軍靴の靴底です。

福岡さんが地面を掘っています。

ご覧下さい。ミニツルハシで掘り出された土色は黒っぽく、まだ掘っていない場所の土は黄色みを帯びていますよね。この黒っぽい土が沖縄戦当時の地盤だと推測され、また黄色みを帯びた土は戦後上から落ちてきたと同じく推測されます。戦後79年を経ており、露天の地盤は勿論、壕内においても沖縄戦当時の地盤は益々土中に隠れていくと言う点を、何時の時も頭の中に入れておかねばなりません。

ここにも水瓶の破片がありました。この壕内だけでも結構な数の水瓶が持ち込まれたと思われます。と言う事は、この壕内にかなりの人数の将兵が居られたのかも知れませんね。

ここにも空き缶がありました。

次の壕に移動しました。

ここも良い感じの壕ですね~。壕口も北側を向いており艦砲砲弾の直撃を防げますし、航空機からも壕口があるようには見えません。入ってみましょう。

壕内に入りました。ご覧のように、別の場所から光が入っていますね。

こちらにも光が入っています。壕全体としては結構な広さがありますね。

反対側を撮影しています。

下側に小さな壕口が見えますね。人が出入り出来る大きさです。

遺品がありました。軍靴の靴底だと思われます。また手前に金属的な部品がありますね。

福岡さんが金属探知機の反応が強い場所を見つけました。田中さんと一緒に丁寧に探しています。

福岡さんと田中さんが作業している場所に、別の場所から光が入っているので、その方向を探してみる事にしました。地表に出て、その光が入る場所を探しています。写真の凹みの可能性がありますね。入ってみましょう。

やはりここでした。下に作業しているお二人が見えますね。岩石を下に落とさないように注意しながら、もう少し前に進んでみましょう。(^o^)

二階席からお二人を撮影しています。

福岡さんと田中さんのお二人が、今の壕内に留まり遺品を探すとの事なので、私は一人で付近の探索に出かけました。

巨岩の下に隙間がありますね。

少し右側を撮影しました。オー。紛れもなく岩を積み上げ石垣にしていますね。爆風除けを作ったのでしょう。

良い感じの壕がありました。入ってみましたが、特に何もありませんでした。

左側は絶壁なので前進してみましょう。

左側は絶壁が続きます。

オー。ここも紛れもなく石垣を作り爆風除けにしていますね。ご覧のように、絶壁の袂と言える岩陰を比較的安全な場所に改変しています。海上艦艇からの砲撃は絶壁が防いでくれますから、見た目よりも比較的安全な場所と言えるでしょう。大きな壕はどこも満杯なので、こうした岩陰に避難せざるを得ない方々も多かったと推測されます。

絶壁伝いに更に進むと同じような岩陰がありました。岩陰ながら、ここにも人々が隠れていたかも知れませんね。

壕に入りました。比較的大きな壕です。

何かありますね?

全体の大きさはセルロイド製の石鹸箱と同じくらいです。形状の特徴から右側が蓋になるようですが、両者ともに同じ深さなので、石鹸箱ではなく例えば「名刺入れ」なんかが当たらずとも遠からずかも知れませんね。(^o^)

空き缶の破片が四散していますね。

オ~。なんだこれは?

紙ですよ~。沖縄戦当時の紙が現存するなんて驚きです。沖縄戦当時の紙を見たのは、これで二度目ですね。極めて珍しいです。残念ながら文字らしきものは一切見当たりませんでした。

金属的な遺品が多いですね。

オ~。紛れもなく石垣を積み上げていますね~。

私が戻ると福岡さんと田中さんが壕から出てくるところでした。

福岡さんと田中さんが収集した遺品類です。残念ながらご遺骨は全く見つからなかったようです。

移動しました。

時刻も押してきたので、もう一箇所探索して帰路につきましょう。(^o^)

良い感じの壕がありました。

前進を続けます。

見事なフィッシャーです。人が入れますね。

巨大な岩盤の袂に到着しました。

隠れる場所が沢山ありそうなので、リュックサックを下ろして付近を調査する事にしました。

福岡さんが「ここから入れるよ」と第一声。福岡さんのヘッドライトで照らされている部分が壕口のようです。ギリギリ人間が入れそうですね。

壕の中に入りました。フィッシャーのような割れ目が続きます。腹ばいながら前進しましょう。「まだまだ奥に行けるよ」と福岡さん。かなり奥が深いようです。

壕内は非常に複雑な形状をしています。迷子にならないようお互いに位置情報の確認をしています。

福岡さんが先に行くとの事で、写真の穴の更に先に行きました。私も追ってみましょう。

遺品がありました。やはり将兵がこの壕に居ましたね。

割れてない瓶がありました。よく見かける瓶ですよね。日本では戦前から栄養補助剤としてのビタミン類を摂取するようになっていたようです。この瓶はそうしたビタミン剤が入っていた可能性が高いです。ワカモトとかのですね。

軍靴を含めた革製品が集められていました。このように一箇所に遺品が集められているので、遺骨収集が為された壕であるのが判ります。しかしながら金光教の遺骨収集で作業終了後に現場に巻く青テープはまだ見ていません。

ご覧下さい。外が見えますね。かなり奥深く複雑な壕ですが、外の光が見えたのはここだけですね。この辺り一帯の地図は頭に入っているので、何処が見えたのかは頭の中で把握しています。

「下に降りられる」と福岡さん。行ってみましょう。

更に下に行けるようです。何処までも行ってみましょう。

まだ降りられるようです。

ここで終わりのようですね。

軍靴がありますね。

軍靴が集められていました。

さあ戻りましょう。戻れるかな~?

戻りながらも周りを見回しながら帰ります。

福岡さんが何か見つけたようです。

ご遺骨ですね。ご遺骨はカラカラに乾いています。この壕で亡くなられた将兵が居られるのですね。

金属製の部品がありますね。何でしょうか?

福岡さんが登って来てます。フィッシャーのような狭い場所が多いのがこの壕の特徴ですね。

狭い空間を進みます。後少しで壕から出ます。

田中さんは壕に入らず、壕口付近で遺品探しをしていました。福岡さんも一緒に探し出しました。

田中さんが見つけた遺品類です。

小銃弾の薬莢の半分ぐらいが破裂していますね。

ボタンもありました。この場所で亡くなられた将兵が居た可能性が高いですね。

上を見上げています。この絶壁の袂は危険な場所です。絶壁の前側は海に面しているので、艦砲砲弾の直撃を食らったのかも知れませんね。

携帯している温度・湿度計にビックリ。約27度ですよ~。暑かったはずだ~。シャツはビッショリ汗をかいています。