令和6年(2024年)沖縄遺骨収集奉仕活動

- 2月14日(水)糸満市役所、戦没者遺骨収集情報センターご挨拶

- 2月15日(木)久しぶり参加の田中さんを交え大渡方面の海岸線で調査・遺骨収集

- 2月16日(金)これまで誰も調査していないフィッシャー(岩の裂け目)を発見!!

- 2月17日(土)慰霊巡拝 第49回金光教沖縄遺骨収集奉仕参加

- 2月18日(日)慰霊巡拝 第49回金光教沖縄遺骨収集奉仕参加

- 2月19日(月)これまで誰も調査していないフィッシャーの発掘作業開始

- 2月20日(火)これまで誰も調査していないフィッシャーの発掘作業継続

- 2月21日(水)フィッシャー内から完全一体のご遺骨発見 収容を開始!

- 2月22日(木)収容作業の継続(慌てず慎重に作業を進める)

- 2月23日(金)完全一体のご遺骨収容作業が完了しました!

- 2月24日(土)金光教那覇教会教師による現地ミニ慰霊祭催行

- 2月25日(日)来年の作業場所捜し(摩文仁の未踏の地域を彷徨する)

※金光教那覇教会による遺骨収集は本年の第49回で終了しました

サイト管理人は第10回から参加させて頂きました。衷心より御礼申し上げます

2月21日(水) フィッシャー内から完全一体のご遺骨発見 収容を開始!

今日の天気予報は「晴れ時々曇り」です。予想最高気温25度、降水確率は10%、10%ですから、今日も雨の心配は無いですが暑さが続くようですね。三日目となりますが、今日もフィッシャーでの発掘作業が続きます。頑張ります。(^o^)

本日の慰霊巡拝では、「萬華之塔」、「アンディラガマ/真壁千人洞」、「真和の塔」、「真壁宮」、「山雨の塔」を訪ねました。

「萬華之塔」霊地の隣では工事が行われていますね。元々畑だった場所です。ぱっと見た限り、農地集約・整備か宅地として整備かのどちらかと言ったところでしょう。

「萬華之塔」霊地です。この慰霊塔は真壁集落の北東に位置し、道路を挟んで反対側には「JA糸満市集出荷場真壁支所」という倉庫のような大きな建物があります。「萬華之塔」がある一帯は沖縄戦最後の激戦地となった地域ですが、戦後真壁部落の住民が付近に散乱していた約1万9千余りの戦没者ご遺骨を勤労奉仕により収骨し、また寄付を募り納骨堂を建てたものだそうです。また霊域には部隊単位での、或いは個人での慰霊塔・慰霊碑も数多く配置されています。その慰霊碑の多さを垣間見ただけでも、ここ南部島尻で果てた戦没者の無念が偲ばれます。

それでは霊地に入ってみましょう。

新設された設備です。清掃用具などを入れておく物置みたいですね。

「萬華之塔」

最奥部にある「萬華之塔」です。昭和26年(1951年)8月に真壁集落の住民が、集落内に散在していたご遺骨19,207柱を収集し、多くの方々の寄付金と三週間にわたる勤労奉仕とで納骨堂を建立し合祀したものです。現在の慰霊塔は二代目で平成15年(2003年)に立て替えられた塔です。よく見ると新しい建物の雰囲気が少し残っていますよね。

御霊様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。m(_ _)m

所在地ご紹介

「駐車場・トイレはありません」

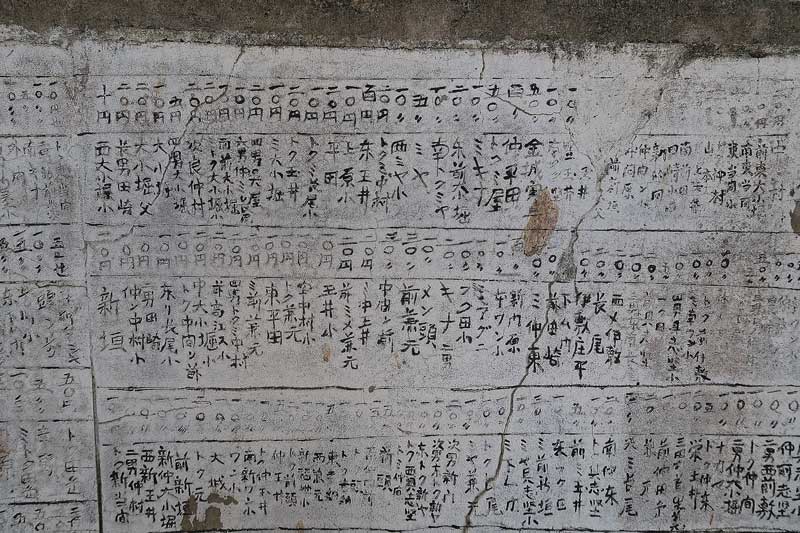

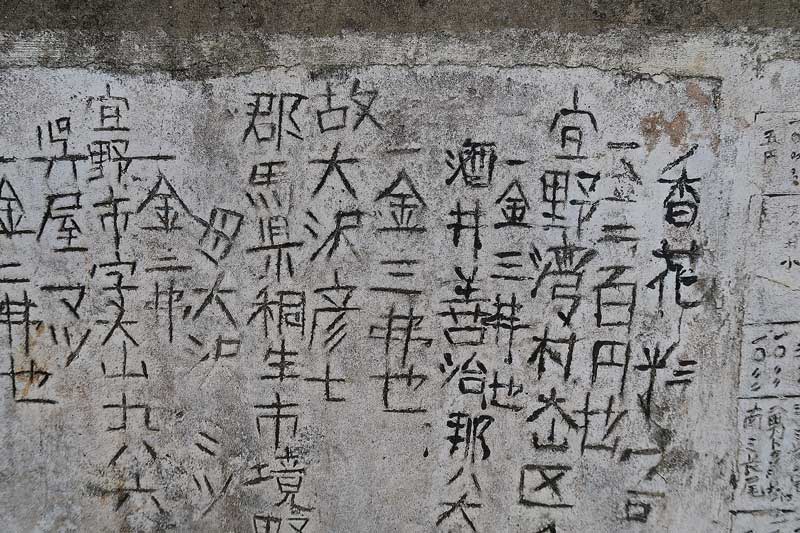

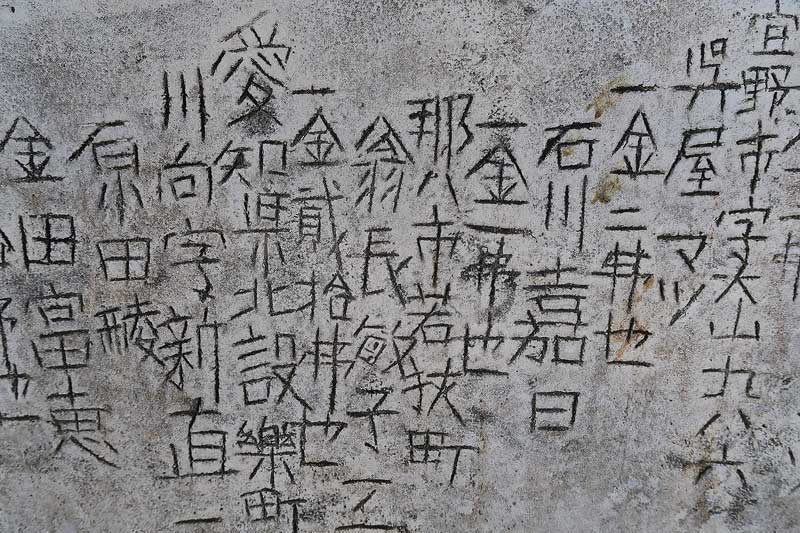

「萬華之塔」は地元集落の方々の寄付により建立されたものですが、その「寄付者名簿」と言える看板です。「萬華之塔」は昭和26年(1951年)に建立されました。昭和26年といえば、まだまだ食べるものにも事欠く時代でした。そんな状況の中で真壁集落の人たちは地域に散乱するご遺骨を収集し、寄付を募り「萬華之塔」を建立し、ずっと慰霊塔を守り続けて下さったのです。

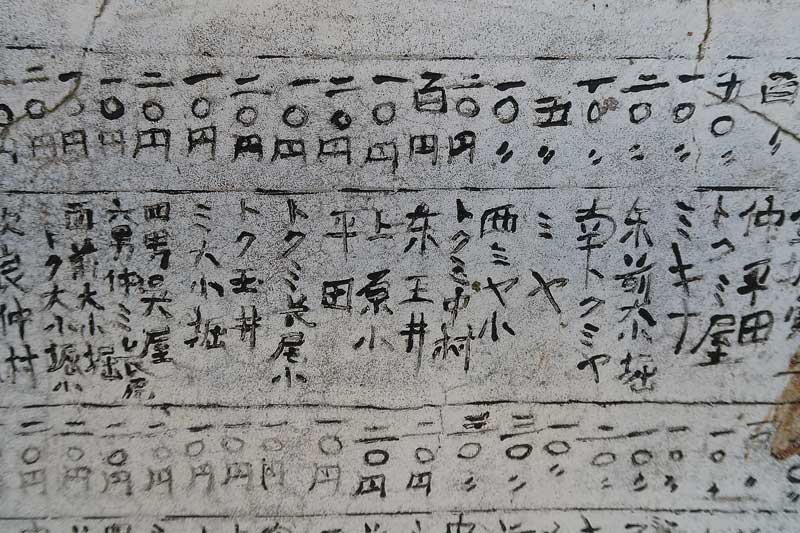

5円、10円とか20円の寄付が多いですね。100円もお一人おられます。これらの円は、米国占領時代「B円」(ビーえん)としての円だと思います。昭和26年の10円は現在の貨幣に換算するとどれくらいの価値があるんでしょうかね。戦後の焼け野原状態での寄付に金額では計れない温情を感じます。

拡大しました。10円とか20円とか、極僅かな金額を持ち寄って建立資金としたのでしょう。

下の部分を撮影しました。

「故大沢彦七 群馬県‥‥ 母大沢ミツ 金二弗」と書かれています。大沢彦七氏が沖縄戦で亡くなられ、氏の母親が寄付をされた‥‥。そんな情景が想起されます。よく見ると「弗」という文字が見えます。「ドル」でなく「弗」ですから、何か時代を感じさせますよね

愛知県からの寄付もありますね。

よく見ると「弗」という文字が見えます。「ドル」でなく「弗」ですから、何か時代を感じさせますよね。もうひとつ沖縄では米国占領時代 「B円」(ビーえん)という貨幣が使用されていた時期があるんですよ。

「B円」 は、1945年から1958年9月まで、米軍占領下の沖縄県や鹿児島県奄美諸島(トカラ列島含む)で、通貨として流通したアメリカ軍発行の軍票です。1948年から1958年までは、唯一の法定通貨だった…。」 と、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』に書かれています。

B円 について、ここでもう少し詳細にウィキペディアから引用させて頂きましょう。

【B円】

B円(ビーえん)は、1945年から1958年9月まで、米軍占領下の沖縄県や鹿児島県奄美諸島(トカラ列島含む)で、通貨として流通したアメリカ軍発行の軍票。1948年から1958年までは、唯一の法定通貨だった。日本国内で法定通貨とされた唯一の外国軍票であり、本土地域でも短期間少量流通している。

正式名はB型軍票。英語表記は、Type "B" Military Yenで、Yen B type、B-yenなどとも表記される。

正確には、連合国の共通軍票であるAMC(Allied forces Military Currency)軍票の1種であり、他の連合国にも発行権があったが、日本に駐留した占領軍はアメリカ軍主体だったため、他国の軍は円建ての軍票は発行しなかった。当初のB円はアメリカ国内で印刷されたが、末期のものは日本で印刷されたものもある。硬貨はなく、全て紙幣だった。

沖縄県、奄美諸島とB円

アメリカが占領した直後は、沖縄本島は沖縄戦による荒廃によりどの通貨も流通せず、取引は物々交換で行われていた。その他の地域では旧日本円や、久米島紙幣などの地域通貨が若干流通していた。1946年4月15日、アメリカ軍は自らが発行するB円を公式通貨とした。その後、1946年8月5日からは若干の条件付きで新旧日本円の流通も認めた。そのため終戦直後の沖縄県や奄美諸島においては、これらの通貨が混合して流通していた。

しかし、アメリカ軍が恒久的な統治を考えるようになると、1948年7月21日に新旧日本円の流通は禁止され、B円が流通する唯一の通貨となった。このときは、7月16日から21日にかけて、日本円とB円の交換が行われた。

当初は 日本円1 円 = 1 B円が公定レートだったが、1950年4月12日に日本円 3 円 = 1B円(1ドル=120B円)となり、B円が廃止されるまでこのレートが使われた。このレート変更は物価の上昇を招き、奄美諸島の本土復帰運動を加速させる結果にもなった。

B円だけを使用させることにより、米国民政府は、通貨の流通量を統制することができた。当時の公定レートは1ドル=360円だったが、1ドル=120B円という、日本円に比べ割高なレートがとられたのは、アメリカ軍が基地建設や駐留経費などを日本企業に支払う際に有利な条件にするためだったといわれている。

これにより日本本土から安価で資材を調達することができたかわりに、沖縄県周辺の経済は空洞化した。また、本土系企業の進出をも遅らせる理由になった。

当時の朝日新聞によれば、1953年12月25日において実際の通貨としての価値は1B円=1.8 日本円程度だったという。

1958年9月16日から20日にかけて、アメリカドルへの通貨切り替えが行われ、廃止された。

「Wikipedia」から転載させて頂きました

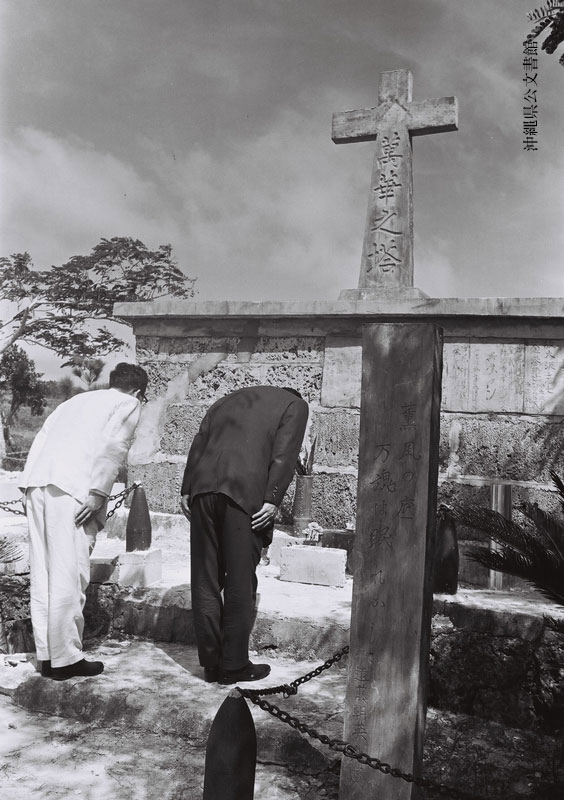

初代の「萬華之塔」です。塔名が彫られている石柱は十字架ではないのが解ります。この初代の「萬華之塔」は、真壁集落の人々による寄付金集めと三週間にわたる勤労奉仕とで、納骨堂を建立し手厚く亡骸を納めたものです。

※写真は那覇市歴史博物館ホームページから転載させて頂きました。

【沖縄県公文書館所蔵】

分類名:戦跡・慰霊

アルバム名:琉球政府関係写真資料 070

撮影地:

撮影日:1966年 8月

写真解説:

【原文】

【和訳】 森清総理府総務長官、上村千一郎総務副長官

山野幸吉特連局長ら11人来沖 糸満 真壁 萬華之塔

サイト管理人コメント:

この写真は昭和41年(1966年)8月に撮影されたものですが、塔名が彫られた石柱が十字架に変えられています。駐留米兵が塔を破壊して頭蓋骨を持ち去る事件が後を絶たず、その対策として十字架を設置すれば持ち去らないのでは‥‥。と期待しての措置だったようです。因みに駐留米兵は、本島南部一帯に散在する風葬墓の頭蓋骨も持ち去ったと言われています。

最初に建立された「萬華之塔」には十字架が掛けられていませんでしたが、ある時から十字架に変えられました。初代の「萬華之塔」に、何故十字架が設置されたのか?

その理由は驚くことに、米兵が頭骨に電気を入れて照明器具代わりにしたり、本国へ帰国する際の "おみやげ" にする為、納骨堂から頭蓋骨などを持ち去ってしまう事件が多発したからなのです。持ち去りが後を絶たない為、真壁の部落民は心を痛めました。苦肉の策として十字架が架けてあれば、米軍兵士も持ち去ることをためらうのではないか…。

そんな盗難防止の願いを込めて「萬華之塔」納骨堂の頭上に十字架が設置されたのです。同じ盗難防止という意味で、「ひめゆりの塔」にも、最初に建立された納骨堂に十字架がかけられていたのです。ちなみに大東亜戦争の最中の話ですが、米軍兵士は戦勝を誇示するために、日本人戦死者の頭蓋骨を、さかんに本国の家族や知人に郵送して贈ったそうです。

日本軍将兵の頭蓋骨は、要するに戦勝を祝うために、小綺麗な箱に詰められたプレゼントとして扱われたという訳ですよ。プレゼント以外にも、頭蓋骨に電球を入れオブジェとしてリビングに飾ったり、切断して灰皿にしたり、歯をペンダントにして持ち歩いたりという行為が実際に確認されています。この米軍兵士の蛮行を最初に指摘したのは、フィリピンに派遣されたローマ教皇使節団であったという記録があり、使節団はこの風習を極めて厳しく非難したという話です。「交戦国軍・民戦死者の頭蓋骨を部屋に飾っておく」という極めて悪質な蛮行は、人道上絶対に許すことの出来ない犯罪だと考えますよ。

「…日本兵などの戦死者の遺骨を記念品として持ち帰る行為が米軍の中で珍しくなかった」 という新聞記事がありますのでご覧下さいませ。

【米の大学倉庫に日本人戦没者?の遺骨30年以上も放置か】

「産経新聞」平成21年8月24日

【ニューヨーク=松尾理也】全米有数の名門大として知られるカリフォルニア大バークリー校の人類学博物館の倉庫に、第二次世界大戦の激戦地、サイパン島で自決した日本人などと記述された複数の人骨が収蔵されたままになっていることが明らかになった。

地元紙サンフランシスコ・クロニクルによると、頭骨を含む3体の人骨と、いくつかの頭骨のない人骨が木箱に収納されていたという。

木箱には、採取地として「サイパン」と明記され、「米軍の進攻の際に自決を遂げた日本人」などの説明が付されてあった。大学側によると、これらの人骨はすでに故人となっている海軍医が1974年に寄付した。それ以前は、同医師が個人的に保管していたとみられる。

戦争犠牲者の遺骨が博物館の倉庫に収蔵されたまま、いわば、たなざらしになっていたとすれば、敬意や厳粛さを欠く取り扱いといえる。

バークリー校近くを選挙区とするナンシー・ペロシ米下院議長(民主党)の事務所は、クロニクル紙に「経緯に重大な関心を持っている」と述べた。また、カリフォルニア州のグロリア・ロメロ州上院議員の事務所は「いわばクローゼットに骸骨があったようなもの。人間の尊厳を冒すものだ」と、日本への謝罪と遺骨の返還を求める方針を明らかにした。

クロニクル紙は、第2次大戦中に、日本兵などの戦死者の遺骨を記念品として持ち帰る行為が米軍の中で珍しくなかったと指摘。戦争犠牲者の保護を定めたジュネーブ条約違反の可能性もあると問題提起した。(太字:サイト管理人が加えました)

これに対し、大学側は「人骨の身元が日本人と判明したわけではない。兵士か民間人か、どんな状況で死亡したのかという情報もない」とした上で、ジュネーブ条約は戦時捕虜に適用される国際法であり、身元不明のままでは条約違反とはいえないと反論している。

しかし問題を真剣に受け止め、米政府当局などと連絡を取っているという。在米日本大使館も「厚生労働省をはじめ日本の関係省庁と連絡を取り、情報収集を行っている」と関心を寄せている。

(※サイト管理者の判断で太字部分を強調させて頂きました)

「産経新聞」から転載させて頂きました

《過去の写真ご紹介》

昭和26年に建立された初代「萬華之塔」です。「萬華之塔」に十字架が設置された経緯は、米軍兵士による頭骨持ち去りが後を絶たず、十字架があれば米軍兵士も持ち去ることをためらうのではないか…。村民のそんな願いを込めて十字架が設置されたのでした。

手を合わせているのは、南部戦跡で累計六千柱以上のご遺骨を収集された石原正一郎さんです。石原正一郎さんは、沖縄戦も終局を迎えつつある6月18日、米上陸軍最高司令官サイモン・B・バックナー中将が、南部戦線で日本軍からの砲撃により戦死しましたが、石原正一郎さんはその砲撃の当事者であり、野戦重砲兵第一連隊(球第4401部隊)の中隊長だった方なのです。

石原正一郎さんはそうした経緯もあり、戦後沖縄に通い続け、大学生を大勢南部戦跡に連れてきて、平和学習の意を込めて共に遺骨収集にあたりました。また同時に金光教の遺骨収集にも深く関与して頂きました。石原正一郎さんは、沖縄での遺骨収集と慰霊祭参列の為に、私の推計でおそらくこれまでに70回以上沖縄に来られたと思います。

毎年6月22日に「萬華之塔」で戦没者慰霊祭が執り行われますが、石原正一郎さんは毎年その慰霊祭に参加する時には、「バックナー中将戦死之跡碑」にも必ず訪れ、献花し手を合わせていたと語っていました。

過去の写真掲載はここまでです。

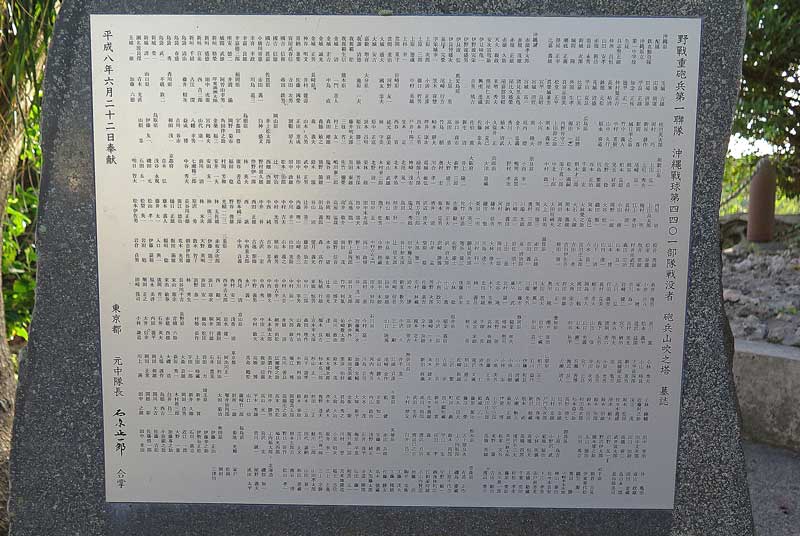

「砲兵山吹之塔」

「砲兵山吹之塔」です。昭和41年(1966年)6月22日建立されました。野戦重砲兵第一連隊(球4401部隊)、同部隊に配属された鉄血勤皇隊員10柱を含む、山根忠隊長以下739柱が祀られています。

碑面の明治天皇御製「すえとおく かかげさせてむ 国の為 生命をすてし人の姿は」の御製は、宮内省の許可を得て、揮毫は日蓮宗総本山身延山久遠寺第八十六世一乗院日静上人(日露戦争に乃木将軍隷下部隊に陸軍伍長として従軍された)の筆によるそうです。

御霊様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。m(_ _)m

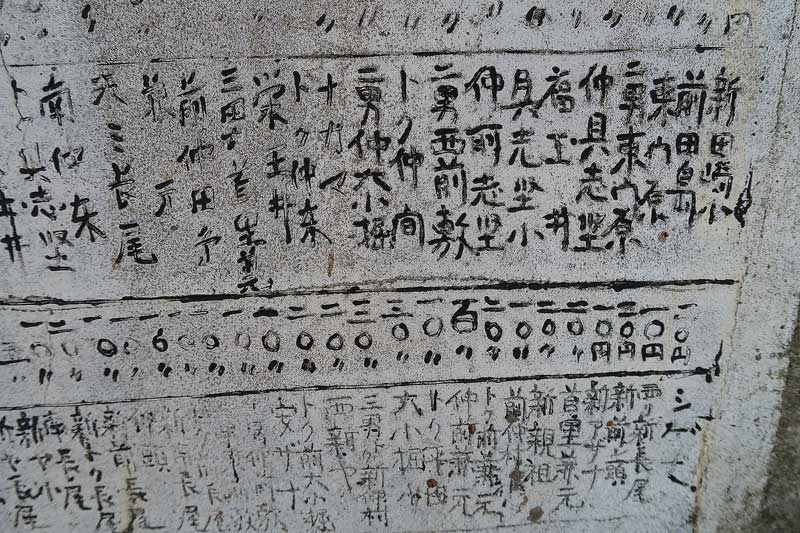

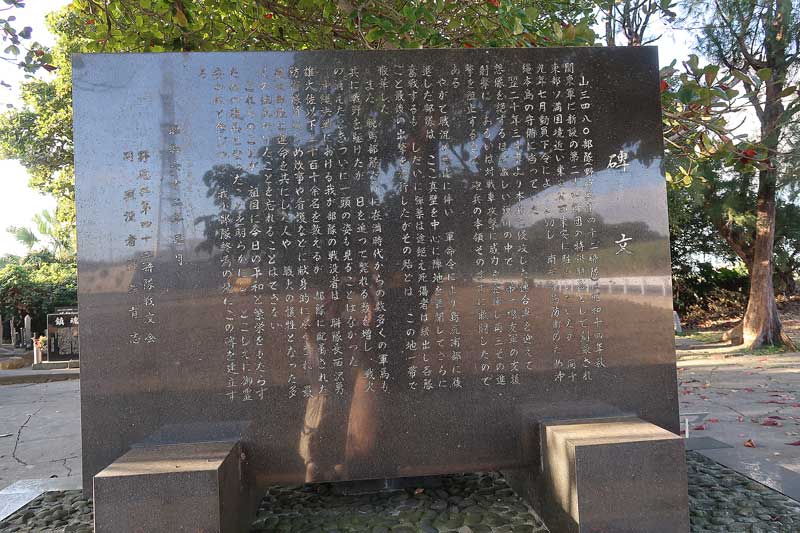

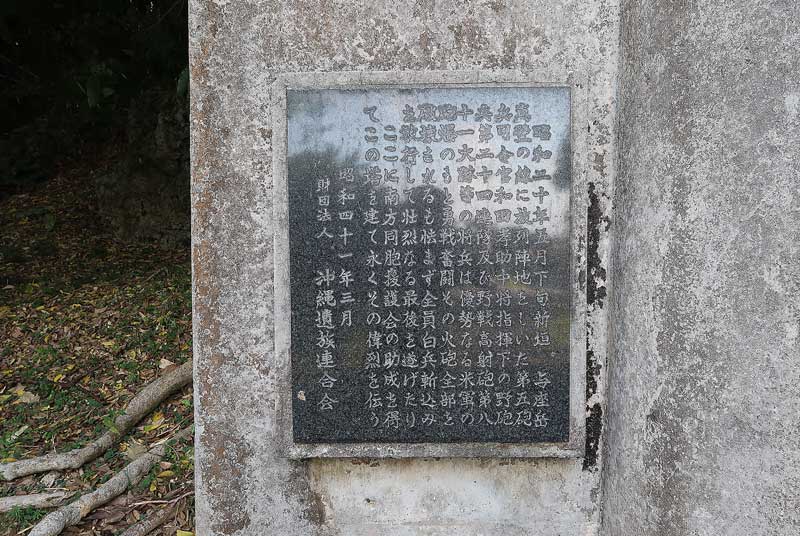

野戦重砲兵第一連隊(球4401部隊)戦没者が記載された墓誌碑です。同部隊の戦没者名を各県毎に掲載しています。写真では解りにくいと思いますが、墓誌碑の冒頭右上最初の位置に、沖縄県出身戦没将兵とは別枠で、同部隊に配属された学徒である、鉄血勤皇隊沖縄県立第一中学校生徒の戦没者10柱の氏名が記載されています。因みに野戦重砲兵第一連隊には、一中鉄血勤皇隊員が沖縄戦開戦当初から82名が配属され、弾雨の中を伝令や負傷兵護送などの任務に当たっていました。

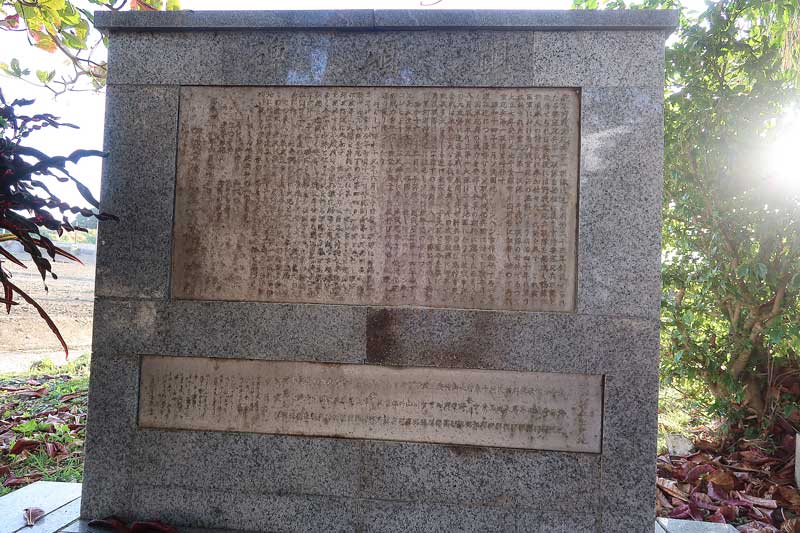

「野戦重砲兵第一聯隊顕彰碑」です。「砲兵山吹之塔」と同日、昭和41年(1966年)6月22日建立されました。同聯隊の軌跡が一面ビッシリと書き記されているのが解ります。碑文は極度に劣化しており、極めて読みにくい状況でしたが、無事に全文テキストに起こせました。お読み下さいませ。(^o^)

【野戦重砲兵第一聯隊顕彰碑 碑文】

我等野戦重砲兵第一聯隊は遠く明治二十三年創設せられたる要塞砲兵第一聯隊を始祖に後東京湾要塞砲兵聯隊と改称せられ日露戦役には野戦重砲兵聯隊を編成し鴨綠江旅順奉天の諸会戦に参加赫々たる武勲を奏す これ実に国軍における野戦重砲兵の濫觴であり明治四十年に至り改編された銃砲兵第一聯隊こそ我が聯隊の母体であって大正七年発祥之地千葉懸市川国府台に転営し始めて野戦銃砲兵第一聯隊と呼称す

昭和十四年三月ソ満国境ノモンハン事件勃発するや勇躍征途につき優勢なるソ聯機械化兵団に対し勇戦奮斗よく国軍砲兵の威力を発揮し全軍の期待に応えたるも全軍八月聯隊本部及第一大隊は守勢地区にありて敵戦車群への大攻勢に遭遇激戦を展開し我が将兵の壮烈鬼神も哭く奮戦は敵に甚大なる損害を與えその攻撃破摧に寄與せる戦果多大なりしも遂に衆寡敵せず火砲と運命を供にす 爾後聯隊は関東軍隷下の満州第八一六部隊と呼称し満州国黒河省神武屯に駐屯しソ満国境警備の任につく

昭和十六年十二月太平洋戦争開戦劈頭第十四軍隷下の比島派遣軍第六五二三部隊と呼称しマニラバターン半島コレヒドール要塞攻略戦に参加疾風電撃よく機械化砲兵の威力を発揮し殊勲を奏す 爾後再び神武屯に瓵環し北辺の護りにつきたり

斯くして昭和十九年六月二十日我が聯隊は沖縄第三十二軍に転出仝年七月十二日沖縄到着第五砲兵団長和田孝助中将(元聯隊長)隷下の球四四〇一部隊と呼称し聯隊本部及第二大隊を沖縄本島に第一大隊を宮古島に配備し沖縄攻防戦に参加す 昭和二十年四月米軍沖縄本島に上陸を開始するや熾烈なる敵の艦砲射撃と間断なき砲爆撃下全軍の骨幹となり勇武を誇る聯隊の名誉と光輝ある伝統を遺憾なく発揮し奮戦敢斗せるも遂に衆寡敵せず仝年六月二十二日聯隊長山根忠大佐以下七三九柱の将兵は祖国日本の永遠の平和と繁栄を祈念しつつ我国悠久の大義に殉じこの地南冥の島に火砲と運命を供にし玉砕せり

この秋我等戦友遺族相志し今は亡き戦友の御霊を弔い遺勲を永久に顕彰すべく野戦重砲兵第一聯隊終焉の地に慰霊碑を建立しかつて亡き戦友と我等共々高らかに唱い親しんだ砲兵歌の一節より砲兵山吹之塔と名づく

ここに謹んで砲兵歌の一節を捧ぐ

襟には映ゆる 山吹色の

軍の骨幹 誇りも高き

我等は砲兵 御国の誇り昭和四十一年六月二十二日

野戦重砲兵第一聯隊 山吹会・有志一同

「萬華之塔」の左側に「華之塔 砲兵山吹之塔 由来記」と書かれた碑がありました。碑も小さいですが、文字も極めて小さいので写真では全く読めませんから、テキストに起こしてみました。平成4年5月15日 沖縄復帰二十年記念として建立されたもので、「野戦重砲兵第一聯隊会 祭主石原正一郎 文責建立石原正一郎氏」と記載されていますので、石原正一郎氏が起案した文章である事が解ります。

野戦重砲兵第一聯隊会及び石原正一郎氏が、「萬華之塔」「砲兵山吹之塔」の建立に尽力された経緯と共に、真壁住民の御厚情に対する感謝の念を強く表出しています。また戦没された方々への慰霊と顕彰に心を尽くす姿が浮かび上がってくる文面です。そして金光教那覇教会の林先生も現地慰霊祭に深く関わっているのが見てとれます。少し長いですがお読み下さいませ。

【萬華之塔 砲兵山吹之塔 由来記】

この浄財寄附者の碑は、昭和二十年六月二十三日沖縄戦終焉直後米軍占領下にあって、ここ當時糸満町三和村真壁部落の村民が、山野や田畑に累々と野曝しのままであった尊い軍官民戦没者の御遺骨を収集奉仕され、焼土と化した住むに家なき生活にありながら、占領下の通貨B円の五円、十円の尊い浄財を募り、納骨堂を建立し手厚く御屍を納め、萬華之塔と命名された建立基金協賛者の碑であり、納骨遺骨は約壱萬余柱に及ぶと聞く。このたび台風により破損した碑を真壁区長新垣正順氏の許可を受け、(合)本部砕石嘉手刈林春企画部長の御厚意と、例年山野の遺骨収集に協力奉仕を続ける沖縄在住米軍退役軍人ウイリアムJブレブル夫妻(妻邦子沖縄県民)のご協力により補修完成した。

砲兵山吹之塔建立も昭和四十一年四月遺品の火砲を米軍司令部より返還受領訪沖時、この地真壁の故金城増太郎先生、糸満市田島重男町会議員はじめ、村民一同の好意ある会議決定により無償で許可された。砲兵山吹之塔建立二十年を経た昭和六十一年十二月塔の補修工事中、左側珊瑚礁附近より発見された御遺骨もブレブル夫妻、キャップテンメンザ夫妻、篤志家栃木県高岡敏郎氏、金光教沖縄遺骨御用奉仕団等の協力を得て、二カ年にわたる遺骨収集奉仕により、数多くの遺品(球第四四〇一認識票外)と十三柱を収骨し、「諸霊安らかに」の建碑を奉献した。ここに由来を刻し縁りの遺族戦友はじめ本土同胞として、沖縄県民特に真壁村民の御厚情を永久に銘記し、深く感謝の誠を捧げる次第であります。

因に萬華之塔内遺骨は、昭和四十一年六月二十二日挙行された砲兵山吹之塔建立除幕式慰霊祭の祭主として来沖された、野戦重砲兵第一聯隊会総裁東久邇盛厚王元宮殿下(明治天皇皇孫、昭和天皇第一皇女故照宮成子内親王殿下の背の宮、今上天皇御義兄)の御意思により、占領下の昭和四十二年六月二十二日縁りの本土、沖縄生残りの戦友と米軍上陸前部隊駐屯地東風平村出身故神谷正雄氏御一家の御協力奉仕により、萬華之塔内の御遺骨を全て搬出し、那覇市日蓮宗妙光寺故新垣宣岳上人読経裡に一昼夜に及ぶ荼毘作業を営む。(偶々新垣上人御長男宣恒命は球第四四〇一部隊第六中隊衛生兵として真壁に戦死、萬華之塔に納骨され御尊父の回向供養を受く、奇しき法縁であった)

荼毘を終えた分骨二基を砲兵山吹之塔に供え慰霊祭を営み、分骨は岩水、石原両中隊長の胸に抱かれて本土に奉還され、靖國神社の特別の御配慮により境内奉納沖縄戦遺品の火砲と対面を許された。(靖國神社境内に戦没者が迎えられたのは御創建以来前例はない)この年七月十五日うら盆回に故東久邇盛厚王元宮総裁祭主となられ、本土遺族戦友により長野県善光寺忠霊殿、山梨県日蓮宗総本山身延山久遠寺に盛大に納骨法要を挙行、更に昭和四十五年六月二十二日沖縄、本土遺族戦友、真壁村民により砲兵山吹之塔、萬華之塔慰霊祭を営み、分骨を訪沖遺族戦友奉持して、和歌山県高野山沖縄戦戦没者供養塔に納骨、豪雨の中遺族戦友により盛大に納骨回向慰霊祭を挙行した。

昭和五十四年二月摩文仁ヶ丘国立戦没者墓苑完成、橋本龍太郎厚生大臣祭主の沖縄戦全戦没者追悼式典挙行時には、萬華之塔分骨を国立墓苑納骨堂に納骨した。例年の慰霊祭は、野戦重砲兵第一聯隊会総裁東久邇盛厚王元宮殿下の御意思により決定された六月二十二日を玉砕日と定め、真壁区民建立の萬華之塔と砲兵山吹之塔協賛行事として縁りの遺族戦友、真壁区長以下全区民参列、金光教那覇教会長林雅信師を祭主として二十七年間欠かすことなく挙行し、沖縄戦友は例年清明祭を営み今日に至る。

因に球四四〇一部隊沖縄県出身兵戦没者は七十八柱、配属鉄血勤皇隊沖縄県立第一中学校生徒十二柱が散華された。この砲兵山吹之塔は本土神奈川県真鶴産の原石を本土で加工し、沖縄に輸送したものである。碑面の明治天皇御製「すえとおく かかげさせてむ 国の為 生命をすてし人の姿は」の御製は宮内省の許可を得て、御製と砲兵山吹之塔の御揮毫は日蓮宗総本山身延山久遠寺第八十六世一乗院日静上人(日露戦争に乃木将軍隷下部隊に陸軍伍長として従軍された)米寿の筆になる。

碑裏面と顕彰碑の文字は石原正一郎記し顕彰碑文も起案す。砲兵山吹之塔祭主東久邇盛厚王元宮殿下は、昭和十四年対ソ連ノモンハン事件参戦時の第一中隊長殿下であり、昭和四十四年二月一日薨挙去、一乗院日静上人も昭和四十六年十二月二十七日行年九十三才の御長寿にて遷化された。

諸霊よ安らかに

平成四年五月十五日 沖縄復帰二十年記念 野戦重砲兵第一聯隊会 祭主石原正一郎 合掌 文責建立

(サイト管理者注:常用漢字にない漢字は常用漢字に変換しました。その他は原文ママ)

「華之塔 砲兵山吹之塔 由来記」碑文を起草された石原正一郎氏とは、ご自宅を訪問するなど交流させて頂きましたが、本文に出てくる「篤志家栃木県高岡敏郎氏」とも金光教沖縄遺骨収集奉仕活動で出会い、爾来石原正一郎氏同様長いお付き合いをさせて頂きました。

「白梅 沖縄県立第二高等女学校看護隊の記録」という書籍の第十章 白梅の香り永久に には、「本土の防波堤となった沖縄」という寄稿文を高岡敏郎さんが書かれています。高岡敏郎さんは昭和16年に満州に駐屯していた武部隊に入隊され、九十九里浜に駐屯する部隊で終戦を迎えられました。定年退職後、沖縄戦を知りたいと沖縄に通うようになり、その過程でご紹介した石原正一郎さんとも知り合い、また白梅学徒同期生の方々との交流も深まっていったようです。

私と石原正一郎氏と高岡敏郎氏との連絡手段は、携帯電話やインターネットの無い時代でしたから、通信手段はもっぱら手紙です。電話という便利な通信手段があるにも関わらず手紙でした。殆ど常に手紙でやり取りしました。文通といってもよい程です。昔の方は電話よりも手紙の方が、圧倒的に自分の気持ちを表すのに良い手段だと感じていたのだと思いますね。電話は邪道だと。(笑)

私の親世代でもある石原正一郎氏、高岡敏郎氏が書き記す文面は、実際に電話での会話では言い表すことのできない程の深みのある、実に含蓄ある言葉がちりばめられ、体験したからこその説得力ある文脈で全編綴られていました。

ただ一つ私が難儀したのは、送られてくる便箋の枚数が毎回半端ない数だったことです。十枚以上というのが時折ありました。皆様考えてもみてください。例えば便箋10枚の手紙をもらった場合、返す便箋枚数が1枚というのは失礼に当たると考えてしまいますよね。(^_^;

そこで文章量をかさ上げしなければなりません。10枚もらった場合は、最低でも3枚は書かねばなりません。そこで七転八倒の苦難を味わうのです。(笑)

今となっては懐かしい思い出ですが、石原正一郎氏、高岡敏郎氏が沖縄に向ける熱情は、人の心を揺り動かさずにはいない程の強さがありました。同時に私が金光教沖縄遺骨収集奉仕活動に参加し続けた事も強く影響し、子供が親の背中を見て育つように、この私もまた沖縄へと沖縄へと心が向かったのでした。

《過去の写真ご紹介》

「砲兵山吹之塔」です。野戦重砲兵第一連隊(球第4401部隊)、山根部隊長以下739柱、及び配属鉄血勤皇隊員12柱を祀っています。野戦重砲兵第一連隊の中隊長だった石原正一郎さんが同塔前で手を合わせているところです。学生と共に遺骨収集している際に訪れたと語っていました。

「砲兵山吹之塔」前に立つ石原正一郎さんです。昭和63年に撮影された、この写真は上掲の十字架の架かる萬華之塔の写真と共に、石原正一郎氏から頂いたものです。

沖縄戦も終局に近づいた昭和20年(1945年)6月18日、米軍沖縄占領部隊総司令官サイモン・B・バックナー中将が糸満市真栄里の高台で日本軍の砲弾によって戦死しましたが、石原正一郎さんは日本側の当時の野戦重砲兵第一連隊の中隊長として指揮をとっていました。そうした経緯で「萬華の塔」「砲兵山吹之塔」建立に尽力されました。そして石原さんは毎年6月22日に催されるこの地での慰霊祭には毎年必ず参列されるそうです。

沖縄遺骨収集奉仕活動で多大な貢献をされた石原正一郎さんは、金光教の遺骨収集にも深く関与して頂きました。また私も東京の千駄ヶ谷にあるご自宅にお訪ねしたり、携帯電話やメールなども無い時代でしたから、手紙で頻繁にやりとりするなど親しく交流させて頂きました。

過去の写真掲載はここまでです。

南部視察中におけるサイモン・B・バックナー中将戦死に関わる砲撃の指揮を執った石原正一郎さんの新聞記事を、琉球新報記事群の中からから見つけましたので、ここに転載させて頂きます。

【沖縄に通い続け慰霊、収骨続ける/元砲撃隊長の石原さん】

「琉球新報」平成14年6月18日

【東京】1945年6月18日、米軍沖縄占領部隊総司令官サイモン・B・バックナー中将が糸満市真栄里の高台で日本軍の砲弾によって戦死した。57回目の命日を前に、日本側の当事者である当時の野戦重砲第一連隊の中隊長だった石原正一郎さん(85)=東京渋谷区=が中将の死について明かすとともに、44年間通い続けた沖縄への思いを語った。

石原さんが隊長を務める同連隊・球第4401部隊はこの日、真壁村(現糸満市真壁)に配備されていた。昼すぎに「真栄里の丘に米軍幹部の車が集まっている」との報告を受けた。「双眼鏡で方角と距離を確認し、14人の砲手が作業を進めた。残る砲弾は八発。すべて四キロ先の丘に向け発射。丘はがれきの山だった」と振り返る。

これまで中将は、歩兵銃で狙撃されたとの説もあった。しかし米軍側の戦死記録(米国陸軍省編/外間正四郎訳「日米最後の戦闘」)にも「日本軍の砲弾が観測所の真上でさく裂。吹き飛ばされた岩石の一つが中将の胸にあたり十分後に絶命した」と記されており、石原さんの証言と一致する。 使用されたりゅう弾砲は戦後、米軍が保管していたが、石原さんが「戦友の遺品」として返還を要求。現在、靖国神社境内に展示されている。

これまで事実を公にしてこなかったが、「私ももう85歳。事実を語り残すべきだと思った」と話す。85年には中将が倒れた高台に慰霊碑を建立。「米軍人が戦友の墓参りをする場を作りたかった」という。またドキュメンタリー作家の上原正稔さんの仲介で現在は、中将の家族と手紙のやりとりも行っている。

体調を崩す2年前まで44年間、6月には沖縄を訪れ、遺骨収集を行い、慰霊祭に出席した。「尊い命を奪われた人々の無念さを思うとやり切れない。沖縄に通い続けたのは、生き残った者として当然やらねばならないことだから」と話す。

「6月23日は、国の慰霊の日にしなきゃいかん」と力を込めて語る石原さん。今年も沖縄へ行くことはできないが、自宅で静かに手を合わせ23日を迎える。

「琉球新報」から転載させて頂きました

【沖縄県公文書館所蔵】

分類名:B0400

アルバム名:米海兵隊写真資料53

撮影地:

撮影日:1945年 6月

写真解説:

【原文】 LAST PHOTOGRAPH OF GEN BUCKNER: This is the last pix taken

of LtGen Simon Bolivar Buckner, extreme right, commanding general,

10th Army, who was killed on Okinawa June 18 when hit by an enemy

shell. The general is shown at a forward observation post of the

USMC 6thDiv during an attack. A few minutes later, he was killed.

【和訳】バックナー中将最後の写真。6月18日に日本軍の砲撃により沖縄で戦死した第10陸軍司令官バックナー中将(右端)の最後の写真。中将は攻撃のさなか第6海兵師団の前線監視所におり、数分後に殺された。

第10陸軍司令官バックナー中将戦死について、詳細に記述されている本を二冊ご紹介します。

《書籍ご紹介》

「天王山 沖縄と原子爆弾」(下)

ジョージ・ファイファー著/小城正訳 早川書房 平成7年(1995年)初版

「天王山 沖縄と原子爆弾」(下) では、バックナー中将戦死について、次のように記述しています。

バックナー中将の戦死

(332-334頁)

しかし、その地区に散在していた日本軍の砲兵部隊は、まだ散発的にに激しい射撃を行っていた。活動的で頑健なバックナー司令官は、戦闘の第一線にきわめて近い地点への訪問を延期するようにという要請に耳を傾けなかった。彼はあらたに戦場に投入された連隊の連隊長やその他の高級将校を伴って、島の南西端の断崖や岩の多い海岸がよく見える前進観測所へやってきた。…自信に満ち、非常な努力家で、戦いに勝利を得つつあった彼は、第10軍司令官という地位がはまり役であると思われたが、数週間後には、アメリカ陸軍の指導的な地位にあるごく少数の将軍の一人として本国へ帰還し、日本本土に対する進攻においてもっと大きな作戦を指揮する準備をすることになると思われていた。真栄里…には、アメリカ軍の射弾観測用の眼鏡にほかにもうひとつ、日本軍からの捕獲品の砲隊鏡が設置されていた。それらの眼鏡は、約1ヤードはなれた大きな2つの丸石の間に設置してあった。それは、さらに南寄りの高地にいた、日本軍の野戦重砲兵第1聯隊の最後の砲に対して掩護するためのものであった。

その野戦重砲中隊は、最後の高地へ後退する際に典型的といえるような大きな損害をこうむっていた。…アメリカ軍の連日の集中射撃によって砲手は脅威を受け、軍の誇りであった砲は破壊され、中には1発も射撃しないうちに破壊されたものもあった。今は、中隊の火砲12門のうち1門だけが残っていた…。

ちょうど午後1時を過ぎた頃、かろうじて生き残っていたこの隊の1人が北方の高地に目を向けて、双眼鏡の焦点を合わせてみると、驚くべきことに、明らかに高い地位にあると思われる敵の将校数名が立っているのが見えた。この将校たちは眼鏡で、今いる位置とは反対側、つまり東側の海岸にある牛島将軍の司令部の方向を見ているようだった。バックナー中将は、見晴らしの良い観測所に1時間ほどいて立ち去ろうとしているところだった。…射撃指揮に熟達した日本軍の指揮官が、最後まで残った砲に、重要な将校の一群という魅力的な目標に対して射撃を命じた。戦砲中隊の残りの者は、急いで洞窟の中に入った。「われわれが1発撃つと、向こうから、1千発の『お返し』を受けることがよくわかっていた」からである。

その砲からは5発発射された。…砲弾の1発が、防護用の大きな丸石にひとつにあたり、飛び散った石の破片が砲弾の破片とともにバックナーの胸部と腹部に食い込んだ。(※)出血がひどかったので、彼を救護所に後送することはできなかった。一行に随行していた衛生兵が必死になって止血に努めたが、バックナーは10分後に落命した。

※ 大方の記事には、珊瑚礁の破片となっているが、砲隊鏡の位置に配置されていた砲兵隊員は、岩石の破片が最大の打撃となったといっている。

作戦の終わる時期が近くなったからといって、決して戦死するおそれがなくなるわけではないことを最初から知っていた歩兵部隊の将兵にとって、この事件はそうした考えが正しかったことを証明する物であった。新たに戦場に投入された海兵第八師団のある人物は、「私にいわせれば、全軍の司令官ともあろう人物が、あんな前線に出てくるべきではなかったんだ」といった。(※)

※ アメリカ軍の間に、沖縄の民間人に対して残虐な行為を犯した者が生じたのは、この事件に対して復讐したいという気持ちがあったからかもしれない。六月十八、十九、二十日の三日間に計六十名を殺害した事件は、十八日におけるバックナーの戦死直後に起きており、そのすべてが同じ地区で発生している。その中の数件は、観測所のあった稜線のすぐ下の真栄里で起きたのである。

「天王山 沖縄戦と原子爆弾(下)」から転載させて頂きました

《書籍ご紹介》

「日米最後の戦闘」

米国陸軍省編/外間正四郎訳 サイマル出版会 昭和43年(1968年)初版

「日米最後の戦闘」は、翻訳に難があるという指摘もありますが、基本的に米国陸軍省の公式見解であるとも言えるでしょう。同著では、バックナー中将戦死について、次のように記述しています。

バックナー中将の戦死

(255-256頁)

米軍にくらべれば、日本軍の損害率は、しだいに高くなっていったとはいえ、米軍のほうもまた、狙撃兵を求めて南部で掃討戦にはいったり、あるいは真栄平、真壁の部落での戦闘で、かなり多数の戦死傷者をだしていた。日本軍の組織がくずれさったことで、米軍は攻撃の手をゆるめたわけではなく、これまでと同じようにはげしい攻撃を展開、日本軍のほうでは、首里戦線のときよりも、多くの損害を出していた。首里陥落後の日本軍の前線が、崩落するまでに蒙った第十軍の損害は、千五百五十五人の戦死、六千六百二人の負傷であった。この戦死者のなかに、バックナー中将がいた。中將は、6月18日の昼過ぎ、ちょうど、島の南西端近くにある、第二海兵師団第八海兵連隊の前戦観測所に立ち寄ったところだった。この師団は、4月1日と19日に陽動作戦を行っただけで、どの部隊もまだ実際には上陸せず、6月に入ってから、最後の戦闘に参加するための第八連隊が、はじめて上陸したのである。バックナー中將は、この海兵隊の進撃状況を、視察しているところだった。そこへ午後1時15分、日本軍の一発の砲弾が観測所真上で炸裂。こなごなに吹き飛ばされた岩石の一つが、バックナー中將の胸にあたった。中將はその場にくずれるようにして倒れ、10分後には絶命したのである。バックナー中将にかわって、沖縄作戦の上級司令官ロイ・S・ガイガー海兵隊少将が、第十軍の指揮をとった。そして六月二十三日には、ジョセフ・W・スチルウェル将軍にかわった。

バックナー中将が戦死した翌日、第九六師団の副師団長クロウデュス・M・イーズリー准将も戦死した。イーズリー准将は、前線の勇士として、全軍将兵から尊敬されていた。ちょうど、日本軍機関銃陣地のある地点を指揮していたところを、飛んできた二発の機関銃弾に、前頭部を撃たれて即死したのだ。この両将軍のいのちも、沖縄戦勝利のかげに眠る、第十軍七千以上の、尊い犠牲のなかに加えられた。

「日米最後の戦闘」から転載させて頂きました

動画ご紹介

「20150622 萬華之塔・砲兵山吹之塔慰霊祭」

「馬魂碑」

「馬魂碑」です。碑名と共に「愛馬よ安らかに眠れ」と書き記されていました。沖縄戦では沢山の軍馬が動員され、その頭数は二千頭を超えるとも言われています。そうした悲しくも戦場に果てた軍馬の慰霊碑なのですね。因みに、沖縄戦では本土から沢山の軍馬が搬送されましたが、一方で沖縄の在来馬もその多くが軍馬として動員されたそうです。ちなみに真壁にはもう一カ所「馬魂碑」がありますね。

戦野に果てた軍馬のご冥福を心よりお祈り申し上げます。m(_ _)m

碑には 「愛馬よ安らかに眠れ」と彫られています。本当にそうですよね。二千頭を超えるとも言われている軍馬のご冥福をお祈り致します。

「国を出てから幾月ぞ 共に死ぬ気でこの馬と

攻めて進んだ山や河 とった手綱に血が通う」

愛馬行進曲の一番の歌詞をご紹介しました。曲は六番までありますが割愛させて頂きます。因みにこの軍歌の作詞者は誰だと思いますか。?

意外や意外、私も知らなかったので偉そうに書けませんが、大東亜戦争中に只一カ所だけ攻める米軍側の死傷者が多かった戦場。そうです硫黄島での硫黄島守備隊(小笠原兵団)を指揮した栗林忠道陸軍中将です。硫黄島の戦いは沖縄戦の二ヶ月ほど前の2月19日から陸上戦闘が始まりました。因みに栗林中将は軍歌「暁に祈る」も作詞されています。硫黄島の戦いと言えば、クリント・イーストウッド監督の映画「硫黄島からの手紙」を思い出しますが、見られた方も多いのではないでしょうか。この映画は日本軍側の視点で描かれていますが、米軍側の視点を描いた「父親たちの星条旗」という映画もありましたね。

沖縄第三十二軍司令部には、参謀部や副官部のいわゆる幕僚部のほかに、経理部や法務部など色々ある中に獣医部というのがあり、軍馬はその獣医部が管理していました。沖縄戦が開戦するまでは、獣医部は那覇市内第一高女の運動場の隅に馬繋場や水飲み場、厩舎等が設けられていたようです。沖縄戦に動員された軍馬の総数は二千頭は超えていたと言われます。大変な数ですが、弾薬、糧秣、陣地構築資材などは、その殆どが輓馬隊が行っていましたから、第三十二軍総数が十一万人余りである事を勘案すると、もしかしたら少ないと言える頭数なのかもしれません。軍隊では食料を「糧秣」と言いますが、「糧」は兵士用の食料を指し、「秣」は「まぐさ」つまり馬の飼料を指すようです。愛馬行進曲の歌詞を読むと納得できますが、正にこの時代の軍隊とは軍馬一体なのですね。

「牛飲馬食」という四時熟語があります。牛は水を大飲みし、馬は大食いだという意味だそうですから、二千頭を超える馬の飼料を確保するのも大変だったと推測されますし、馬は繊細な動物で戦場など悪環境では神経質になり病気に掛かりやすかったと言います。こうした軍馬を管理する部隊は、世話に追いまくられ筆舌に尽くしがたい苦労をされたようです。沖縄戦では軍民併せて二十余万人が亡くなられましたが、ここにご紹介したように二千頭を超える軍馬もまた、開戦二ヶ月ほどでほとんどが戦死したと言われています。こうした事を肝に銘じ改めて軍馬に対しても慰霊の念を深めていきたいですね。

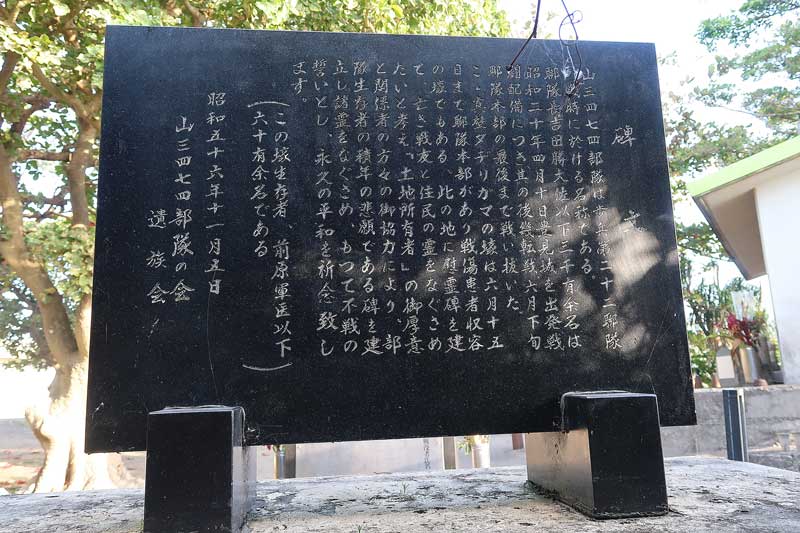

「山3480部隊(野砲兵第42聯隊)終焉之地碑」

「山3480部隊(野砲兵第42聯隊)終焉之地碑」です。部隊名をご覧下さい。山3480部隊(野砲兵第42聯隊)と通称号が先で正式な部隊名は後回しとなっています。防諜上の理由から通称号が用いられている訳ですが、沖縄戦ではほとんど通称号が使われたみたいで、こちらが一般的な呼称となっていたようです。

御霊様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。m(_ _)m

山3480部隊(野砲兵第42聯隊)終焉之地碑碑文です。テキストに起こしてみました。

【山3480部隊(野砲兵第42聯隊)終焉之地碑 碑文】

山三四八〇部隊(野砲兵第四十二聠隊)は昭和十四年秋関東軍に新設の第二十四師団の特科聠隊聠隊として創設され東部ソ満国境近い東安省西東安に駐屯していたが、同十九年七月動員下令により出動し、南西諸島防衛のため沖縄本島の守備に当っていた。

翌二十年三月末より本当に侵攻した連合軍を迎えて、想像を絶するほど激しい弾雨の中で、第一線友軍の支援射撃に、あるいは対戦車攻撃に威力を発揮し再三その進撃を阻止するなど、砲兵の本領そのままに敢闘したのである。

やがて戦況の悪化に伴い、軍命令により島尻南部に後退した部隊は、ここ真壁を中心に陣地を展開してさらに奮戦するも、しだいに弾薬は途絶え死傷者は続出し各隊ごと最後の出撃を決行したがその殆どは、この地一帯で散華した。

また、輓馬部隊だけに在満時代からの数多くの軍馬も共に戦野を駆けたが、日を追って斃れる数を増し、戦火の消えたときついに一頭の姿もみることはなかった。

沖縄決戦における我が部隊の戦没者は、聠隊長西沢勇雄大佐以下二千百十余名を数えるが、部隊に配属された防衛隊員はじめ炊事や看護などに献身的に尽くされ、最後は部隊と運命を共にした人や、戦火の犠牲となった多くの住民のいたことを忘れることはできない。

これらのことが、祖国に今日の平和と繁栄をもたらすための礎石となったことを明らかにし、とこしえに御霊安かれと念じつつ、我が部隊終焉の地にこの碑を建立する。

昭和六十二年三月 野砲兵第四十二聠隊戦友会 同 戦没者遺族有志

山3480部隊戦没者氏名が書き記されている墓誌碑です。

墓誌碑の裏面もびっしりと戦没者氏名が書き記されています。

「沖縄連隊区司令部戦没職員慰霊碑」

「沖縄連隊区司令部戦没職員慰霊碑」です。台座部に「沖縄連隊区司令官陸軍少将井口駿三閣下 祭霊外88柱」と記されていました。

御霊様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。m(_ _)m

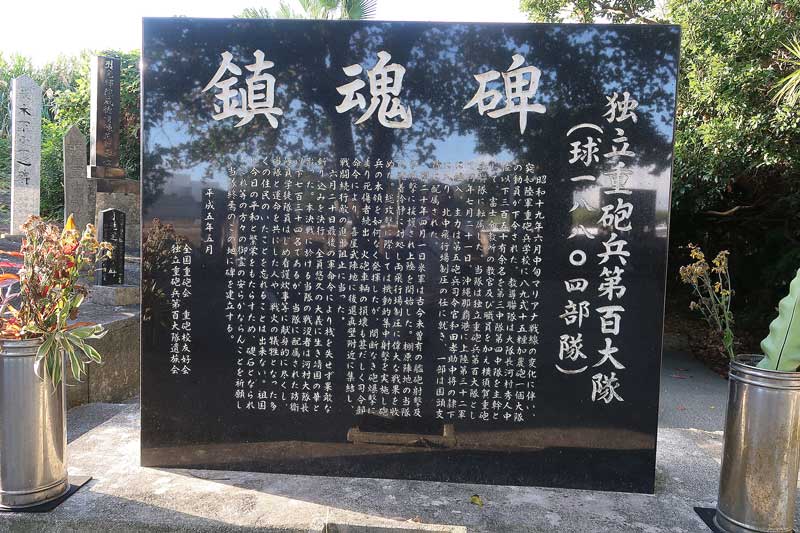

「独立重砲兵第百大隊(球18804部隊)鎮魂碑」

「独立重砲兵第百大隊(球18804部隊)鎮魂碑」です。鎮魂碑は平成5年(1993年)5月に建立され、134柱が合祀されています。

御霊様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。m(_ _)m

独立重砲兵第百大隊(球18804部隊)鎮魂碑 碑文

昭和十九年 六月中旬マリアナ戦線の変化に伴い、突如陸軍重砲兵学校に八九式十五糧加農砲一個大隊の動員が下令された。教導連隊は大隊長河村秀人中佐以下 三百五十有余名を第三中隊第四中隊を主幹として、富士分教所の教官及び職員を加え横須賀重砲兵連隊に転属した。当隊は独立重砲兵第百大隊として同年 七月二十一日沖縄那覇港に上陸第三十二軍に編入、主力は第五砲兵司令官和田孝助中将の隷下に入り、北中飛行場制圧の任に就き、一部は国頭支隊に配属された。

翌二十年四月一日米軍は古今未曾有の艦砲射撃及び爆撃に援護され上陸を開始した。棚原陣地の当隊は沈着冷静に対処し両飛行場制圧に偉大な戦果を収めた。総攻撃に際しては機動的集中射撃を実施し砲兵の本領を如何なく発揮したが、間断なき砲爆撃により死傷者続出、火砲車両の損壊も甚だしく司令部命令により、喜屋武陣地に後退真壁付近に集結し、戦闘続行敵の進出阻止に当たった。

六月二十日の最後の軍命令により桟を失せず果敢な斬り込みを決行、全員悠久の大儀に生き靖国の華と散った。本決戦に於ける当隊の戦没者は河村大隊長以下七百三十四名であるが、当隊に配属された防衛隊員学徒隊員はじめ看炊事等に献身的に尽くし、当隊と運命を共にした人や、戦火の犠牲となった多くの住民のいたことを忘れることは出来ない。祖国に今日の平和と繁栄をもたらすため、礎石となられたこれ等の方々の御霊の安らかならんことを祈願し、当隊終焉のこの地に碑を建立する。

平成五年五月

全国重砲会 重砲校友好会

独立重砲兵第百大隊遺族会

「独立重砲兵第百大隊 戦没者氏名碑」です。

「山三四七四部隊(元満洲第八八部隊)慰霊之碑」

「山三四七四部隊(元満洲第八八部隊)慰霊之碑」です。満州から派遣された第二十四師団の主力部隊で、吉田勝中佐率いる歩兵第二十二連隊です。北海道出身者が多かったようです。

霊域の入り口に表示してあった部隊名ですよね。字真壁のタヂリガマに慰霊碑が建立されましたが、そこは個人所有地だったのですね。地盤損傷と永代供養などを考慮し、この地に慰霊碑が移設されたと言う事のようです。碑文はギリギリ読めますが、下に掲示しましたのでご覧下さいませ。

御霊様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。m(_ _)m

山三四七四部隊(元満洲第八八部隊)の碑誌です。テキストにしました。

山三四七四部隊(元満洲第八八部隊)慰霊之碑 碑誌

山三四七四部隊の慰霊碑は、1981年(昭和56.11.5)に字真壁の個人所有地タヂリガマに建立し22年間慰霊祭を開催。ところが地盤損傷と永代供養も考慮し、地元字真壁区長金城一男様外役員の格別のご高配を賜り、2003年(平成15.11.3)に萬華之塔敷地内に移設しました。

慰霊碑を守る会 奥田武志・新垣純子・小林良男・小西正二

他にも、ご覧のように多数の石塔や碑が立ち並んでいます。

長く地面に立っていましたが、遂に倒れてしまいました‥‥。鉄厚が薄いので砲弾ではないと思いますが、遂に倒壊してしまいました。昭和26年(1951年)8月に建立された、初代「萬華之塔」の塔脇にコンクリートで固められ設置されていた砲弾のような物です。

「萬華之塔」の右側には、ご覧のような舗装された歩道があります。この歩道を60メートル程進むと「アンディラガマ/真壁千人洞」と呼ばれる、大きく口を開けた壕があるので中に入ってみましょう。

壕口が見えてきましたね。鬱蒼とした雰囲気ですが、この道は昔と比べると明るくなりました。左側が農地として開墾され大きな樹木が切られたからだと思われます。ですから、昔と比べて先に進むのが怖い‥‥ような雰囲気は和らいでいますよ~。(^^;)

近年はご覧のように樹林の外側が見通せますから安心して歩けますすね。昔は全く周囲の風景は見えなかったんですよ。とは言っても、曇りの日や雨の日は、相変わらず暗くて怖い雰囲気になりますので、見学する場合は曇りや雨の日は避けたほうが無難です。(^^;)

ちなみにこのアンディラガマから南南東方向に150メートルぐらい行った場所に、第二十四師団野戦病院分院だった「アンガーガマ」があり、私も松永さん、吉井さんと共に、一度最奥部まで調査したことがあります。

壕口が大きく見えてきました。

「アンディラガマ(真壁千人洞)」

「アンディラガマ(真壁千人洞)」です。大きな開口部ですよね。沖縄戦当時は壕口の擬装もままならなかったと思われます。ご覧のように、天井面は一枚岩と言う雰囲気です。これから壕内部に入りますが、内部もまた賢固な琉球石灰岩で構成されており、相対的に落盤の不安のない安心して入れる壕となっています。壕内には立ち入り禁止の看板が掲示されていますが、少なくともその地点までは合法的に入れますので、見学に訪れた方々も立ち入り禁止の場所まで入って、ぜひ火炎放射攻撃で真っ黒になった壁面を、沖縄戦の残像としてご覧になってみて下さいませ。

御霊様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。m(_ _)m

それでは中に入ってみましょう。最初は下って行きますよ。壕内での注意点としては、この壕内には絶滅危惧種のコウモリが生息しているとの事ですから、コウモリの巣であるコロニーに強い照明を当てるなどは避けなければなりません。ただこれまで壕の奥深く入っていないせいでしょうか、一度もコウモリを見た事はありません。因みにアンディラガマ(真壁千人洞)の全長は250メートルぐらいあるそうです。最奥部には水源もあるとの事です。いつの日か、最奥部まで行ってみたいですよね~。

壕に入って10mぐらいの場所から振り返って壕口を撮影しました。

堅固に踏み固められた地面には、瀬戸物の破片や遺品が散見されますね。

同じく瀬戸物の破片や遺品が散見される様子です。

「アンディラガマ(真壁千人洞)」は軍民共用の壕でしたから、ご覧のように、民間の人が持参したであろう食器類も数多く残っていますね。

遺品は居住者であり且つ戦没者の確かな存在を表出する物品であるのは疑いの無い所です。何時までも遺品を見つめていたい想いに駆られます。

一番低い場所まで降りました。

まずは一番低い場所をそのまま前進しましょう。

この辺りが一番奥深い場所となります。ここは行き止まりとなっているので、右側に写されている斜面を登りましょう。

右側の小山の上を撮影しています。写真中央辺りに、狭い坑道の入り口があります。

壁面が煤で真っ黒ですね。

同じく壁面が煤で真っ黒ですね。この一番黒い部分が沖縄戦直後の色合いをそのまま反映していると推測されます。即ち壁面・天井面全て同様に真っ黒であったと思います。白っぽくなった部分は、鍾乳石を流れる水滴により煤が流され鍾乳石の本来の色が出ているのだと思います。

写真中央部が狭い坑道の入り口です。

この辺りも煤で真っ黒ですね。

この辺りも煤で真っ黒ですね。

この辺りも煤で真っ黒ですね。

この辺りも煤で真っ黒ですね。

この辺りも煤で真っ黒ですね。

ここが狭い坑道の入り口です。「立ち入り禁止」の表示も汚れて判読出来ませんが、規制を遵守しここから先に行くのは止めましょう。

狭い坑道の天井面を撮影しました。

狭い坑道は8mぐらい進むと、ご覧のように左に折れているので、奥を見通す事は出来ません。「立ち入り禁止」の掲示が無かった時代に、もう少し前進した時の写真があるので再掲載させて頂きます。(^o^)

《過去の写真ご紹介》

【令和元年(2019年)1月撮影】

鍾乳石の間を潜るようなイメージで不思議と空間が続いています。左側に坑道が伸びていますね。行ってみましょう。

立って歩くことは出来ませんが、屈んで歩ける程度の高さはありますね。もう少し前進してみましょう。

少し狭くなってきましたが、まだ前進できます。

狭い坑道になってから20mぐらい前進しました。もっと奥まで行きたいという思いは募るのですが、ここで引き返しましょう。このガマはご覧のようにガチガチの鍾乳石から成る石灰岩の空洞です。大昔この空洞に水が流れていたと言う事になります。この空洞は見ての通り落盤の危険性も無く、また最奥部に水源があるとの事ですから酸欠の恐れもありません。という事で、まだ先に行きたい思いは強いですが、万が一事故を起こしたら社会に大変な迷惑を掛けてしまいます。

またこのアンディラガマ(真壁千人洞)には絶滅危惧種のコウモリが生息しているようなのですが、少なくとも私が前進した位置20mぐらいまでの範囲では、飛翔や威嚇がなかったので巣は無さそうです。いずれにしても、この壕の全長は250mぐらいあると言われています。見て解る通り、壕内は恐ろしい程の火炎放射攻撃を浴びて真っ黒けです。この黒さ加減は、「独立高射砲27大隊本部壕」と双璧を為すものです。更に奥はどの様になっているのか‥。慰霊行脚という意味で、いつの日か状況が許せば、松永さんにガイドして頂きながら、南部戦跡遺骨収集会の全メンバーで見学したいと念じています。

過去写真掲載はここまでです。

壕口が見えてきましたよ。(^o^)

次は「真和の塔」を慰霊巡拝しましょう。

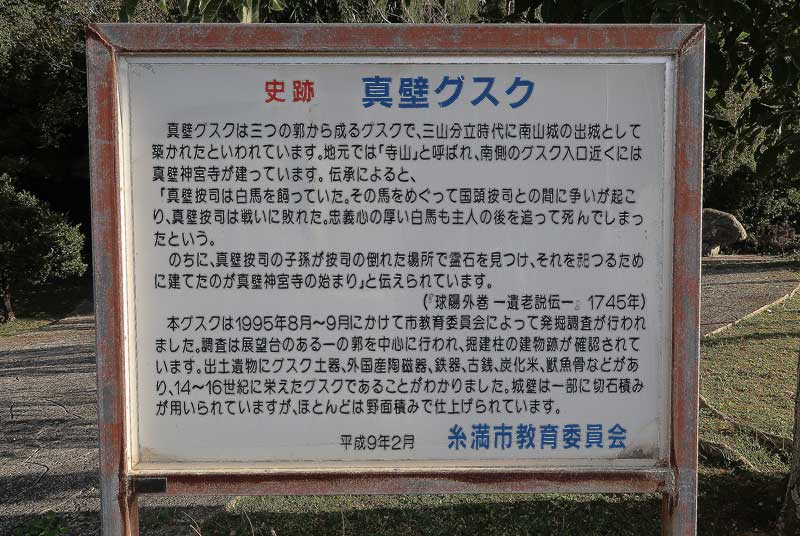

「萬華之塔」前の道路を東に100メートル程行くと、小高い樹林帯となっている丘がありまして現在真壁公園となっています。その丘の頂上には昔日の古城である「真壁グスク」があったそうです。

真壁グスクの発掘調査を実施した市教育委員会によると、出土したグスク土器、外国産陶磁器、鉄器、古銭等を調査した結果、14~16世紀の三山分立時代に南山城の出城として築かれたグスクである事が判明したそうです。地元では「寺山」と呼ばれ、南側のグスク入り口近くには真壁神宮寺が建っています。

その真壁公園の一角に「真和の塔」がありまして、この塔は平成21年ですから、今から10年前に慰霊巡拝で初訪問しています。同塔が地図に掲載されていない事から、探し当てるのにかなりの時間を要したのを覚えていますが、二度目である今回は久しぶりの再訪という事になります。

「真和の塔」は第五砲兵団司令官和田孝助中将指揮下の各砲兵隊の戦没者150名が祀られています。軍砲兵部隊は首里戦線でも比較的残存率が高く、島尻の新陣地即ち具志頭、八重瀬岳、与座岳、国吉、真栄里に至る最後の防衛ラインの、主に真壁と真栄里に布陣した砲兵部隊は、島尻の戦いでも正確な砲撃で米軍を圧倒する場面もありましたが、戦車や火炎放射攻撃で迫る米軍に圧倒されるなど、6月中旬には砲門などの兵器も全て破壊され尽くした為、他の部隊と同様、砲兵部隊もまた斬り込みを敢行し玉砕して散華されました。同隊の生存者が居なかった為に、慰霊碑建立等は遅れたと言います。

「真壁公園、真壁グスク」

真壁公園は「萬華之塔」から100mぐらいの距離にありますので、ぜひ訪ねて見て下さい。

「真壁グスク」の解説です。問題なく読めますね。

「真和之塔」が見えてきました。公園に入ってすぐ右側に見えてきますから、見落とす事はないと思われます。

ご覧のように、真壁グスクがあった場所は標高83.6mの小山となっています。この小山全体に、壕出入り口5カ所、総延長200m程の地下壕を構築し、第二十四師団第二野戦病院(山3487部隊)の分院としての病院壕がありました。壕の名称は、「真壁陣地壕(寺山壕)」と呼ばれていたようです。現在は、全ての壕口は閉ざされ痕跡も残っていないとの事です。

ご覧のように、「真和之塔」は第二十四師団第二野戦病院(山3487部隊)の病院壕があった山裾に建立されています。

「真和の塔」

「真和之塔」です。昭和41年(1966年)3月に建立されました。同塔は第24師団の第5砲兵団司令官和田孝助中将指揮下の野砲兵第24連隊及び野戦高射砲第81大隊の戦没者150名が祀られています。軍砲兵部隊は真壁と真栄里に布陣しましたが、その布陣のゆかりの地である真壁に慰霊碑を建立したという事でしょうね。塔名の文字は、元総理府総務長官の臼井荘一氏の揮毫です。

御霊様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。m(_ _)m

所在地ご紹介

「真壁公園内に駐車場・トイレあります」

慰霊碑碑文です。テキストにしましたのでご覧下さいませ。

【真和の塔 碑文】

昭和20年5月下旬新垣・与座岳・真壁の線に放列陣地を敷いた第五砲兵団司令官和田孝助中将指揮下の野砲兵第24連隊及び野戦高射砲第81大隊の将兵は優勢なる米軍の砲爆のもと勇戦奮闘その火砲を全部破壊されるも怯まず全員白兵斬り込みを敢行して壮烈なる最期を遂げたり。 ここに南方同胞援護会の助成を得てこの塔を建て永くその偉烈を伝う

昭和41年3月 財団法人沖縄遺族連合会

「真和之塔」を慰霊巡拝するようになったのは、数年前に具志頭での調査・遺骨収集作業中にメンバーが、野戦高射砲第81大隊将兵が身につけていたと思われる認識票を発見した事によります。日本軍の認識票は単なる識別番号みたいなものですから、個人が名前を彫り込むなどしない限り、身につけていた将兵の氏名を追跡する事は叶いません。但し所属部隊は判明するケースが多いです。

その認識票に書かれている記号・番号を、参加メンバーが沖縄から帰ってから精力的な調査を行った事により、所属部隊名が判明したのです。発見された認識票の持ち主は、この慰霊塔に祀られている野戦高射砲第81大隊の兵士だったのです。福岡さんは、この部隊の編成地である福井県鯖江市嶺北忠霊場に「福井県平和祈念館」があると聞いて、何か情報が得られるかも知れないと車で出かけて行ったりもしました。結果として新たな情報は得られませんでしたが、それにしても驚くべき行動力です。

こうした経緯もあり、今こうして認識票の兵隊さんが所属していたであろう部隊の慰霊碑に向かってご冥福をお祈りした次第です。長く遺骨収集をしてる立場の責務として、こうしたきめの細かい慰霊活動はとても大切だと感じています。

《書籍ご紹介》

「沖縄の最後」

古川成美著 河出書房 昭和42年(1967年)初版

著者の古川成美氏ですが、大東亜戦争が始まった昭和16年に大学を繰り上げ卒業し、その二ヶ月後学徒兵として中部第24部隊に入営するも教育要員として学校勤めに戻され、今の高校生にあたる青少年の教育に打ち込んでいましたが、昭和19年(1944年)当時28歳で、「七月二十日午前九時、福井県鯖江ノ聯隊二入隊セヨ」と召集令状が来たとの事。そして配属先が独立高射砲第八一大隊、球一二四二五部隊と決まった‥。

「沖縄の最後」冒頭の記述を一部抜粋しましたが、この本は出版後一年で8刷に達するベストセラーとなったようです。また再販を重ねる内に、内容文の一部更新しているとの事です。私が購入した書籍は第一刷となっていました。またその後高級参謀であった八原博通氏より、1000枚に及ぶ沖縄戦手記の提供を受け、昭和24年(1949年)に「死生の門─沖縄戦秘録」を出版しましたが、こちらも重版を重ねたようです。因みに「死生の門─沖縄戦秘録」は読めば一目瞭然、八原博通著「沖縄決戦 高級参謀の手記」とほぼ同じ内容なのだそうです。登場人物を架空の名前にしてストーリーに加えたようです。

著者の所属する部隊である独立高射砲第81大隊は、中頭郡読谷村にある北飛行場で防空任務に就きました。初戦は昭和19年10月10日の対空戦闘の参戦でした。そして沖縄戦開戦、以降北飛行場、前田、翁長、小波津、与那原、そして慰霊塔「真和之塔」のある真栄平までの転戦の様子が筆致鋭くリアルに描かれています。著者は真壁部落の東側の小高い丘の斜面にあったトーチカで負傷し、傷病兵の悲惨さをなめ尽くして沖縄戦を生き抜かれた方でもあります。

「真和之塔」の左隣の山裾に井戸がありました。病院壕でも将兵や患者さんの飲料水や手術用の給水などで利用されたのでしょう。井戸水は山に降った雨がここから流れ出るのでしょう。ご覧のように、現在は四角い石組みの中に少し水が貯まっているという風情です。井戸は使わないと涸れる‥‥。と言われます。グスクの近くには井戸が必ずあると言うのは、その通りですね。ただこの井戸のある場所は城の外と言う印象を受けますが、飲料水を守るとの観点では、この井戸の外側に城郭を設けるべきと思いますが‥‥。

井戸の全景ですね。手前側のコンクリート製の仕切りは昭和のコンクリートと言った雰囲気ですが、奥側の石積みは往時に積まれたのがそのまま生きている印象ですね。構築病院壕である寺山壕で戦った将兵も、水だけは事欠かなかった可能性がありますね。

井戸の前方はご覧の様に擁壁もあります。こちらは平成のコンクリート製擁壁でしょう。底地は水が流れていないものの、小川という雰囲気ですよね。梅雨時などには川になるのかも知れませんし、その昔は井戸からこんこんと水が湧いていたのかもです。この小さな丘に降った雨が、琉球石灰岩に染み込んで、井戸から湧出したのでしょう。

この遊歩道を登って行くと山頂に行くことが出来ます。今回は山頂には行かないので、過去記事から山頂の様子をご紹介します。

《過去の写真ご紹介》

【令和3年(2021年)1月撮影】

「真壁グスク」を見学したいと思います。「真壁グスク」は築城者は不明で、連郭式と言う築城形式で曲輪が配置されているとの事です。連郭式とは、本丸とその他の曲輪を、連続的に連なるように並べて配置したものを差すようです。ですから、ここ真壁グスクも低いところから一ノ郭、二ノ郭、そして三の郭と曲輪が整えられていたようです。また遺構が少ない為か、史跡指定はされていないようです。

グスクの遺構などは山の上部にあるでしょうから、それらしき道があったので登りましたら、この写真の所に出ました。ご覧のように、眼前には道を挟んで大きな岩が覆い被さるようにありますね。大きな岩の向こう側も含めて、この辺りの平らな場所に二ノ郭があったようです。

遊歩道の左側にあった、バックリと割れている岩があったので撮影しました。

遊歩道はご覧のように階段となり、一気に高い部分まで登ります。

長い階段を登り終えると、一気に視界が開けました。この小さな丘の山上に出たようです。この広場に一ノ郭があったようですから、お城もこの辺りに建てられていたのでしょう。ご覧のように、写真の一番奥に展望台があるみたいですから、行ってみましょう。

ここが「真壁グスク」の一の郭があったとされる場所のようです。結局「真壁グスク」の痕跡のような遺跡は見つける事が出来ませんでした。グスクの遺構が少ないから史跡指定になってないのかも知れませんね。気持を切り替え、展望台に登ってみましょう。

写真中央部に注目して下さい。与座にある陸上自衛隊レーダードームが見えています。距離は約2kmあります。

展望台から降りていますが、高台から糸満市喜屋武方面を見ています。解りにくいですが、海も少し見えていますね。

真壁公園はあちこちで樹木が切り倒され、草が刈られています。大規模な改修工事の前段階なのでしょうか? ご覧のように、この丘は大きな岩がゴロゴロしていますね。

ついつい壕はないかと探してしまいます。

過去写真掲載はここまでです。

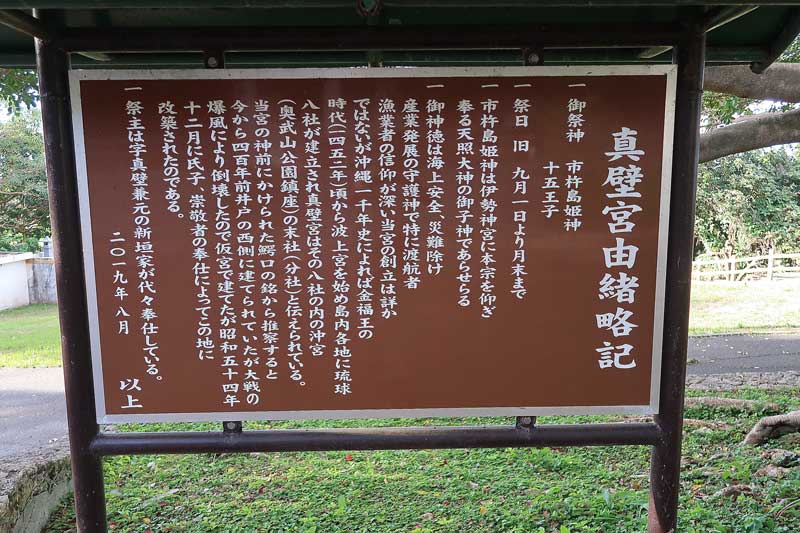

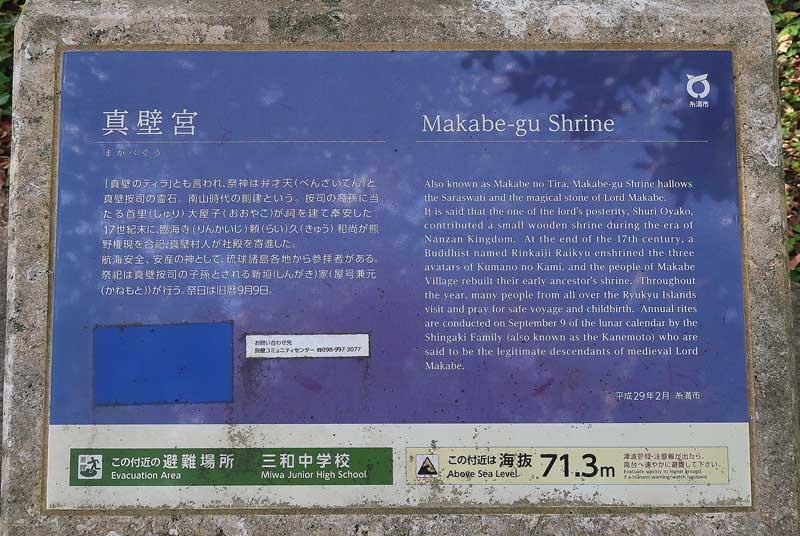

次は「真壁宮」を訪ねてみたいと思います。と言いつつ、すでに見えてきました。真壁公園内駐車場からほど近い場所にありますので、徒歩で問題なく到達出来ると思います。(^o^)

この階段を登ると境内に入るようです。

もう一段上がります。霊石を祀っている「真壁宮」ですね。但し公園入り口右側に、糸満市教育委員会の案内掲示では、「真壁神宮寺」と表記されていたので戸惑いましたが、本殿宮内にはしっかりと「真壁宮」と掲示されていました。旧暦の9月9日が宮祭りだそうで、南部各地から大勢が訪れるとの事です。

ご覧のように、本殿はコンクリート製のようです。本殿の周りは広い回廊となっていて、コンクリート製の柵で囲まれています。敷地面積全体はかなり広い印象を受けます。同宮のご利益は、海上安全、災難除けなどで、特に漁業に従事する人々の信仰を集めているようです。

「真壁宮」

「真壁宮」は、「真壁のティラ」と呼ばれているようです。ティラとは、神が鎮座する場所や洞穴の事を指すと言われるのはご承知の通りです。今から490年前の1531年以前に創建されたとされており、糸満市教育委員会の案内掲示によると、「真壁按司の子孫である首里大屋子が、海から飛んできたといわれる霊石を祀るために祠を建てました。また、17世紀後半ごろに、那覇にある臨海寺の頼久和尚が、阿弥陀如来・薬師如来・観音菩薩を勧請しており、社殿が壊れた時には村人によって再興されています。現在は航海安全などの神として、県内各地からの礼拝者があり、祭祀は新垣家(屋号兼元)が行います。祭日は旧暦9月9日です」と記されています。

所在地ご紹介

「真壁公園内に駐車場・トイレあります」

こちらは「由緒略記」です。読めますね。

「真壁宮」の説明書きです。ギリギリ読めますね。

「真壁宮」の隣接地に立派な拝所があったので写してみました。地元の方々の拝所と思われますが、昔は小さな祠が二基あった場所に建てられていたので、古い拝所の更新が為されたと思われます。これだけ立派だと、地元の方々の拝所への熱意が感ぜられますね。下に立て替えられる前の拝所の写真を掲載してみました。(^o^)

《過去の写真ご紹介》

【平成21年(2009年)1月撮影】

真壁神宮寺の左隣の広場にある拝所です。小さな祠と大きな祠が並んでいますが、もしかしたら、地域の拝所なのかも知れません。どちらも戦後建立されたと思われますが、基礎工事に難があるのか傾きの度合いが急ですね。(^_^;)

過去写真掲載はここまでです。

拝所のすぐ隣には遊歩道がありました。この遊歩道を登ると山上にある「真壁グスク」跡に行けます。

巨岩の裾を撮影しています。この辺りにも病院壕の壕口がありそうな雰囲気ですね。

次に目指すは「山雨の塔」ですが無事に到着しました。写真のように道路脇にある複数の樹林が目印ですね。結構目立つので見落とす事は無いと思われます。(^o^)

枯れかけていたモクマオウの木も新芽が出て、再起出来そうな雰囲気で安心しました。(^o^)

「山雨の塔」

糸満市の宇江城という集落の一角にある「山雨(やまあめ)の塔」です。道路脇にあるので見落とす事はないと思われます。「山雨の塔」は、昭和37年(1962年)10月に建立され五百柱が合祀されています。歩兵第22連隊と歩兵第89連隊の軍旗捧焼の地でもあります。山雨の塔(やまあめのとう)とは、第24師団の通称である山部隊の「山」、そして師団長である雨宮巽中将の「雨」を併せて命名されました。

所在地ご紹介

「駐車場・トイレはありません」

第24師団(山部隊)を率いた雨宮中将と幕僚や兵士500柱がここに合祀されています。中央の塔が雨宮中将、両脇の塔が部下の幕僚を表し、部下幕僚が雨宮中将を助けている形を象徴しているそうです。

この師団は満州に駐屯していましたが、昭和19年8月に第32軍に編入され沖縄に転進してきました。第24師団(山部隊)は沖縄戦が始まる前は、那覇から港川ラインの主に本島南部島尻方面の守備に当たっていましたが、沖縄戦が始まって首里に迫る米軍の進軍を阻むために、急遽運玉森から前田高地に至る前線で戦闘に加わり、米軍と激しい戦いを展開した末に、精鋭部隊の兵員を激しく消耗していったのです。

5月下旬、第32軍司令部の首里撤退に伴い、第24師団の残存兵力も順次南部島尻へと退却し、司令部を糸満市の真栄平に置き最後の抗戦に臨んだのです。米軍の圧倒的な火力による激しい掃討戦により、将兵は次々と倒れていき組織的戦闘も不能となった事から、6月30日雨宮師団長は幕僚と共に、「山雨の塔」の横にあるクラガーガマ壕内で自決し、同師団は壊滅したのでした。

御霊様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。m(_ _)m

書かれている碑文が年々読みにくくなっていますでテキストに起こしました。

【山雨の塔 碑文】

大東亜戦争の局運急を告ぐるや昭和十九年八月遙か北満より雨宮巽中将の銃ぶる山兵団長躯沖縄の布陣に参加す翌二十年四月一日上陸せる米軍を迎撃血戦三ヶ月に及んで刃折れ弾尽き六月三十日兵以下幕僚等此の地宇江城跡に於て自刃悠久の大義に生く茲に南方同胞援護会の助成を得て碑を建て永くその偉烈を傳う

昭和三十七年十月 財団法人沖縄遺族連合会

「沖縄戦 二十四歳の大隊長」 陸軍大尉伊藤孝一の戦い

笹 幸恵著 (株)学研パブリッシング 平成27年(2015年)初版

伊東元陸軍大尉ご自身の著書をぜひ読ませて頂きたいと念じていますが非売品という事で断念。また笹 幸恵氏の著書という事で迷わず購入。「二十四歳の大隊長」というタイトルにも惹かれました。大隊長と言えば平時は少佐ですが、大東亜戦争末期は将校の任官が追いつかずこうした事態になったのでしょうか。いずれにしても、この若さで800名の将兵の命を預かる‥。その重圧たるや想像するのも難しいですね。

歩兵第三十二聯隊第一大隊は、沖縄戦関連では必ず同隊の戦いぶりが出てきますが、更に驚くのは伊東孝一陸軍大尉は、実戦は沖縄戦が初めてと言うのにも驚きました。世に机上の空論という言葉がありますが、伊藤大尉は予科士官学校を卒業して歩兵第三十二聯隊に入隊して以降、研究熱心という性格も手伝って、徹底して戦略や戦術を研究したという経緯があります。世界史を紐解き有名な戦争を分析し続けたのです。そうした机上ではありますが、実地を想定する真剣な学びが、沖縄戦と言う実戦の場で当意即妙に生きたと言う事でしょう。

この「沖縄戦 二十四歳の大隊長 陸軍大尉伊藤孝一の戦い」笹 幸恵著/(株)学研パブリッシングに、第24師団長 雨宮巽陸軍中将が、山雨の塔の左手にある「クラガーガマ」の中で自決した時の様子が記述されていますので転載させて頂きます。

(251-253頁)

6月23日、師団司令部のあった真栄平の壕は、米軍の完全な包囲下にあった。すでに軍司令部との連絡は途絶え、わずかに隷下部隊の一部と無線が通じているのみだった。この日の夜、師団長は壕の中で自決する覚悟を決めていたという。当番兵が、師団長に夕食を差し出した。師団長はそれを静かに食している。そこへ、それまで壕外と無線連絡を取っていた杉森参謀が来て、「歩兵第89聯隊長と工兵第24聯隊が、今から10分後、新垣の壕で刺し違えて自決します」と報告した。師団長は表情一つ動かさず、ただ黙って頷いたまま、箸をとり続けていた。

苦難の連続に、恰幅の良かった彼も顔は青白く肉は落ちていた。こけた頬をローソクの灯がゆらゆらとなで回している。

しばらくして杉森参謀が報告した。

「これから各方面との連絡を打ちきり、通信機材を破壊します」

「うむ」

雨宮は短く答えた。

壕の外で銃撃が一瞬弱まったとき、雨宮は誰に言うともなく呟いた。「誰か劇作家がいて、この最期を劇にすれば、きっと素晴らしいものになるだろうなあ」

その夜、動ける者は全員、斬り込みの命令が下された。師団長と幕僚、また動けない重傷者は壕内で自決することになった。

仁位少佐は師団長の近くで、これらの一部始終を見聞きしていたという。彼は斬り込み出撃することになっていた。仁位は師団司令部の苗代参謀と同期である。仁位は苗代に、何度となく共に斬り込みに出ようと誘った。しかし苗代の答えは決まっていた。

「気持ちはわかる。感謝するが、どこへ行っても同じだ。俺は師団長と運命を共にするよ」

わずかに微笑を浮かべてそう言うばかりだった。

仁位は説得をあきらめた。

夜半近く、斬り込みの出撃が迫った頃、苗代は師団長に爆薬の準備が終わったことを告げた。自決組は全員で円座を作り、中心に置いた爆薬で同時に自決するという。雨宮は事もなげに側近に言った。

「ここにとっておきの上等なウイスキーもあるし、一杯機嫌になったところでドカンとやるか」

周囲もまた、何の屈託もなく、また未練もなさそうに何やら世間話をしていた。

仁位は出撃に際し、師団長と苗代参謀に最後の挨拶をした。そして2時過ぎ、仁位は真っ暗闇の中へ飛び出していった‥。

この手記から、雨宮師団長の最期は、6月24日午前2時以降、天明までの間と推測された。

「沖縄戦 二十四歳の大隊長 陸軍大尉 伊東孝一の闘い」(笹 幸恵/(株)学研パブリッシング) 第24師団の砲兵(野砲兵第42聯隊)将校、陸海混成砲兵大隊長の仁位顯少佐の手記よりから転載させて頂きました

上掲の笹幸恵氏の著作である「沖縄戦 二十四歳の大隊長 陸軍大尉 伊東孝一の闘い」の中に描かれている雨宮師団長が自決せんとする最期の様子は、第24師団の砲兵(野砲兵第42聯隊)将校、陸海混成砲兵大隊長の仁位顯少佐の手記より一部転載したと書かれていました。

その陸海混成砲兵大隊長の仁位顯少佐が書かれた著作である「珊瑚礁を朱にそめて」が令和4年(2022年)に購入が叶い読みましたので、ここで改めて転載させて頂きます。笹幸恵氏の著作では抜粋された転載でしたが、ここでは仁位顯少佐が書かれた著作なので全文ご紹介出来ます。お読みになると判りますが、沖縄戦末期と言える段階でのクラガーガマ内部の様子や、雨宮師団長を始め幕僚の自決せんとする最期の泰然とした姿など、断末魔の壕内の様子が子細に描かれ臨場感溢れる記述となっています。こうした軍隊内の人間模様を踏まえ精緻に活写されているのに驚きを隠せません。

陸海混成砲兵大隊長の仁位顯少佐は、6月21日に第24師団(山部隊)司令部があったクラガーガマ付近で被弾負傷し、帯同していた部下により同壕に運び込まれた際の記述から、23日の夜、壕内に残存する将兵で動ける者は全員斬込みの命令が下され、仁位顯少佐も例外ではなく壕から出撃していきました。この出撃した所まで転載させて頂きます。少し長いのですが、自身が壕内に存ずるような錯覚を覚える程に読み応えがあります。是非最後までお読み下さいませ。

「珊瑚礁を朱にそめて」 沖縄戦 一砲兵大隊長の手記

仁井 顕著・発 昭和48年(1973年)9月初版

(212頁)

洞窟を出て 与座岳に向かう途中、四方八方から曳光機銃弾が飛んできた。まだ山麓までになお間がある地点で、私は急に左大腿部を丸太ん棒で力一杯なぐりつけられたような衝撃を覚え、思わず、

「やられたッ!」と口走って、足をとられたようにのめった。

上杉伍長と宇良上等兵が、すぐに起こしてくれたので、進もうとすると、藤井中尉と坂谷大尉が「一旦引き返しましょう、司令部壕はすぐ近くです」

といいながら強引に司令部壕まで引きずられた。

若し、この負傷で骨折があったならば恐らく私も此処でで有無をいわず自決にふみきったに違いない。

僥倖にも、何とか足が立てるのをみると骨折は免れたらしい。

現在「山雨の塔」のある所の山部隊司令部の壕に何とか辿りついた。

出血はひどく、短袴という将校ズポンを脱いだ時にガボッという音がして血があふれ出たのを覚えている。急いで軍医が治療してくれた。貫通銃創というやつで、倖い骨折は免れているという。

壕内に入ると、同期の苗代参謀がまだ健在で何くれとなく世話をしてくれる。

同期生の有り難さをこの地獄のような壕内で沁みじみと感じた。

この壕は平地よりも一段と低くなった天然の地下壕で、多少人手を加えたものである。

師団長、参謀長、各参謀、各部長の外、どこからこれだけの人数が集まったのか? と思われる程多数の者がいた。

大抵は負傷者であり、その他部隊を離れて行先のない者も多数いて、真暗の壕の中に、ぎっしり詰まって息苦しい程である。

苗代君に聞くと約六百人はいるという。

所々にローソクの火が、かすかに心細くまたたいている。

重症者の呻き声もね押し殺したような声であるが、もう誰れも見向いてやる者もいない。

そこで息をひきとる者がいても誰れ一人かまってやる者もいない。

ここまで事態が切迫してくると、生きようという意欲そのものが、段々とうすれていくようである。

重症者としてはいっそのこと、ひと思いに死にたい、何とか早く楽になりたいと考えるのが当然であろう。

第百大隊から私と同じく野砲兵第四十二連隊に転じた例のコマねずみのあだ名のある笠原大尉にここでバッたり会った。

彼は同連隊の作間大隊の中隊長として首里戦線で奮戦したという。

然し、与座の彼の大隊の観測所では見かけなかったし、彼の大隊長は私と別れて、真壁北側の本部壕にいたのだが、彼は行を共にしなくて、ここ司令部壕にいた。

「どうしてここに紛れ込んだのか?」

「これからどうするのか?」

というような、行末、こし方を彼に尋ねるような気分に不思議となれなかった。

何のことはない、皆が皆「今」という瞬間の刻をお互いにようやく生きているのだ。

一時間後、否、十分後の我が命、或いは一分後の自己の運命を予期している者もいない。

唯、師団長雨宮中将以下彼の参謀や司令部直属の各部長クラスは、既に運命を達観したというのか淡々とした口調でさりげなく、世間話しでもしているのが、極めて印象的であった。

「落城」

司令部壕で一夜明けた二十二日、倖い昨夜から傷の痛みもそれ程ひどくはない。

朝から洞窟の上の方では、敵戦車が右往左往しているらしくキャタピラの音が騒々しい。

暫らく壕の上でタンタンタンという特徴のある戦車砲の射撃音が聞こえていたが、それが止むとすぐ思いもかけない放送が我々の耳に入った。

「山部隊雨宮師団長閣下及び部下将兵の方々に申し上げます。私は元、山部隊(第二十四師団)の○○上等兵であります。

戦いはすでに終わったのであります。無駄な命を捨てないで下さい。又、無駄に命を捨てさせないで下さい!!」我々は放送を聞いて、愕然とした。捕虜は日本軍として最大の恥辱と心得て教えられてきたのに、○○上等兵は嘗ての自分の所属部隊の前に堂々と名前も発表し、その上に師団長以下に投降をすすめに来るとは!!

この放送は我々の思惑に関係なく、繰り返し繰り返し続けられたけれ共、壕内はシーンと静まり返って咳一つ聞こえない。

暗闇の中にローソクの灯が二、三本またたき、重症者の呻き声だけが、押し殺したようにあちこちから聞え、何ともやり切れない切ない気持ちである。

誰れもが戦いの結末は判りすぎる程判っている。

絶望感だけが、壕内を支配している。

これでも尚日本軍には降伏ということばはタブーですらある。

この壕内の大部分の将兵の心の奥底には、タブーを破った山口上等兵の恥知らずを憎いと思う心の反面、タブーに反してでも生きていたいという心と彼をねたむような気持ちも、心のどこかにないではないという、矛盾した心の葛とうにやり切れなさを感じたのかも知れない。

何回となく繰り返された投降勧告に全然反応がないと判ると、しびれを切らした敵は壕内に発煙弾を射ちこんできた。

丁度運悪く壕内に残っていた弾薬に引火爆発したから堪らない。

敵の発煙弾と我弾薬の爆発のため、その付近に多数の死傷者と窒息者が出た。

私は虫の知らせとでも言おうか、敵は必ず壕内の攻道具には煙か毒ガスを使うであろうという予感がしていた。

誰が棄てたのか、負傷して余り身動きも出来ない私の目の前に、地面にほったらかして、そのままになっている防毒面を見付けたので、私は早速拾って後生大事に身につけていた。

而も偶然にも私がいた所は、洞窟の壁面沿いに新鮮な空気が泌み出していた。

煙が充満してきたので「ソレッ」とばかり防毒面をつけた。

宇良上等兵の方を見ると、彼も濡れタオルで、鼻と口を覆い壁に顔を押しつけて頑張っている。

何と長い、そして苦しい煙との戦いであろう!

二時間はタップリ煙の責苦を受けた後、師団の副官と軍医が壕内を廻って調査の結果、死者は二百を越えるというが、もはや、対応のための手も足も出ないとはこのことで、無念千万である。

翌二十三日も、朝から何度も例の放送を繰り返したが、誰れも応ずる気配がないと判ると、今度は壕内に入口からガソリンを流し込み、その上に爆薬を投げ込んだ。

すると一時に壕が崩れるかと思う程の爆発と振動が起ると、悲鳴や呻き声があちこち聞こえた。

その内手ぬるしとみたか、今度は土工車を使ってすべての入口の封鎖を始めた。

「俺達はもぐらにされるゾ」

と誰かが言った。なる程、この中に閉じ込められて永久に外に出られぬとすればなんと情けない事になり果てたか!

そうなれば一昨日の白昼、抜刀して突撃し、散華した福森大尉や須田中尉が羨ましい。

今日も亦色々な敵の責め苦に会って、敵の一方的攻撃のうちに、壕外は夕陽が東支那海に沈むらしい気配が感ぜられたのは、どこかにまだ壕が外界と微かながらも通じ合う点が残されているのかも知れない。万更死ぬまで陽の目が見られる望みがない訳でもあるまい。

師団長はいよいよ本夜壕の中で側近と一緒に自決するということである。

さき程から師団長の当番兵が何かゴソゴソと動いていると思ったら師団長に夕食を差し出した。

師団長は一人で最後の晩さんをしたためていたが、それまで壕外とはまだ連絡を無線でとっていた杉森参謀が、

「歩兵第八十九連隊長と工兵第二十四連隊長は唯今から十分後に新垣の壕で刺し違えて自決されます」と報告した。

報告を受けた師団長は唯、黙ってうなずいたまま、箸をとり続けていた。

この報告を聞いた時の師団長の胸中はどんなであったろうか?

それとも、我が事すでに畢(おわ)りぬとして、すべてを大悟徹底して、淡々とした心境であろうか?

私はすべてを大悟している心境と確かにみてとった。彼は表情を動かさなかった。

ローソクの灯がゆらゆらとして彼の蒼白く肉の落ちた頬をなめ廻している。

暫くして杉森参謀は

「これでいよいよ各方面との連絡を打切り、通信器材を破壊します」

と報告した。

これに対しても師団長は唯「うむ」と頷いただけで何の反応も示さなかった。が暫くして「誰か劇作家がいて、この最期を劇にすれば、屹度すばらしいものになるだろうなあ」

と誰れに言うとはなく独り言を言った。

私は彼からすぐ近くの場所にいてこの独り言を聞き、正にその通りと同感した。

悲壮美という美が、確かにあるように思われるが、具体的には何なのか?

私のような無骨者にそれが何であるか判り兼ねるが、あることだけは確かなようだ。

私はふと、今日の状況とはまるで違うのに、大阪落城の日、総大将秀頼以下の主だった武将の面々が、紅蓮の炎に包まれかけた天守閣の広間に居並んで、今正に切腹しようとしている情景を心に浮べた。

それが史実を確かめた上で、確たる事実として、思い浮べた訳では決してない。

私の脳裏をかすめた、落城の際の情景が悲壮美といえるのではないかと、考えたまでであった。

人間の価値は死に際のあり方によって決まるとさえ云われている。

古来幾多敗軍の将が辿った道であるが、その最後が潔ければよい程、後世に対する影響も又大きい。

今、雨宮師団長は敗戦の責を負い、ここで自決を決意された。

そして後世の人々に、その是非の判断を委ね、日本の武将としての誇りと伝統を守り抜こうと決意されている。

唯、彼の後世に対する願望の現われが、彼の先程の独り言となったに違いない。

私がもし万一劇作の能力でもあるならば、何十年否一生かかっても彼の期待に沿うべく努力したであろうに‥‥。

その夜、動ける者は全員斬込みの命令が下されたが、師団長と幕僚と動けない重傷者は壕内で自決するという。

この命令が、伝達されると忽ち、あちこちで重傷者が勝手に拳銃や手榴弾で自決を始めた。

そんな勝手なことでは、まだまだ五体健全でいよいよ斬込みに出る者までがそば杖を喰らうので「壕内での勝手な自決は厳禁する」という奇妙な自決禁止命令が発せられる始末である。

私自身は、師団長から直接受けた命令は

「笠原大尉と一組になり、与座部落を根拠として、ゲリラ戦を展開せよ」

ということであり、経理部長に命じて、若干の軍資金まで与えられた。

私は師団長に殉じて自決を覚悟している苗代参謀に対して、

「苗代君! 愈々我々も同じ運命で死ぬことになったが、どうせ同じ死ぬなら、もう一度太陽のもとに出て、思う存分いい空気も吸ってから死んだらどうか? 一緒に斬込みにゆかないか」と何度か彼を口説いてみた。

私としてはこの親愛な同期生の彼を、同じ死ぬとは言え、絶体絶命死の道程につながる洞窟内の自決よりも、万に一つの生存も期待出来ないではない斬込みの方を是非選ばせたかったのだ。

だが彼の答えは決まっていた。僅かに笑みを浮かべながら

「貴公の気持ちはよく判る。感謝はするが、どこに行っても同じだ、俺は師団長と運命を倶にするよ」

というばかりである。

信念というのは恐ろしい。

彼は極めて優しく、他人の言もよく容れる反面、譲れぬという一線だけは断乎として、信念をまげぬ性格の男であった。

彼は自らの生命をかけて立案した作戦計画に従い、師団の将兵幾千が戦い、今又残り全員が断末魔の苦しみを味わされている。

この現状に対して、作戦参謀の自分としては参謀長と連帯して責任をとる立場にあるという信念のため、潔く師団長に殉ずる決意を、かえぬのであろう。

私も流石に説得を諦めざるを得ない。

その夜半近く、全員出撃の時刻も迫った頃、苗代参謀が、師団長に対して

「爆薬の準備は完全に終わりました」と報告した。

聞けば全員で円座を作り真中に置いた爆薬で全員同時に自決するという。

師団長は

「ここに、とっておきの上等のウヰスキーもあるし一杯機嫌になったところでドカンとやるか」

と事もなげに外の人と話している。

各部長クラスの人々も何の屈託もなさそうに何か世間話をしているようだ。

この人達の様子はまるで

「死を賭ること帰するが如し」

という古い言葉そのまま地でゆくとでもいいたい心境のようである。

死を覚悟してしまった人と、まだ生への執着を絶ち切れぬ人達との差は、その場で実にはっきりと態度に夫々現れていた。

死を賭ること帰するが如くという人々の姿をみたことは、私の一生を通じて、この時が最初であるそして亦最後であった。

出撃する壕の出口が、いざ堀かけてみると意外な程の厚さで封鎖されていることが判った。

もぐらにされた我々は外に出るために、下の方から上を向いて掘ってゆかねばならぬ。

兵隊たちも汗みどろになって作業を始めた。

十字鍬もない者は銃剣の先とか、鉄かぶとで土を掘っているが、案外に手間どっている。

その間、時間があるので私は、部下の藤井中尉に話しかけた。

彼は保土ケ谷付近のさる寺の住職さんであるという。

「藤井君、人間には死んだ後のあの世というものがほんとにあるもんだろうか?」

と問いかける私に対し彼は

「もう暫くすれば私が先に立って御案内しましょう」

と言って淋しく笑った。

人間、誰れでも、いざ死に直面するとなると、何か不滅のものを希求したくなるという証拠であろうか。

彼をみたのはこの出撃の時機が最後で、再び会うことはなかった。

恐らくあの世に案内すべき私が行かなかったのを知って、彼はあの世で苦笑している事であろうか。

いよいよ壕外との通路は何とか開通し、出撃の刻がきた。

師団長と苗代君に最後の挨拶をする。

苗代君とみつめ合った目と目、お互いに握り合った手と手の暖かいぬくもりに、無限の思いが通じ合った。

彼とは士官学校時代に特別親しくつき合っていた訳ではない。

予科も本科も中隊の所属なり、兵科も違っていた。

彼は歩兵科であり、私は砲兵科の士官候補生であったし、卒業以来初めて再会した程度でもあった。

併し、同期生という絆に結ばれた彼と今、此処、洞窟の暗やみの中で、今生の別れをすることは洵に千万無量の思いであった。

いずれ死に遭遇する事は間違いないとしても、彼が先で我は幾何か後れるであろうが、その前後の差は私にとって何となくうしろめたさを感じさせずにはおかなかった。

併し、今はその思いをふり切って、決められた順序のとおり、笠原大尉に続いて私も真っ暗闇の中にとび出した。時刻は二時すぎであった。

私のすぐうしろには宇良上等兵が続いた。

「珊瑚礁を朱にそめて」(仁井 顕著)から転載させて頂きました

ほとんど毎年のように慰霊塔巡りをしていますと、時折ですが慰霊塔や関連施設に変更が加えられているのを発見したりします。石灰岩を加工して作られた真新しく見える左側の石碑も昔はありませんでした。令和3年(2021年)の慰霊巡拝の時に碑としてキチンと石碑として整備されていました。銘板の碑として長く放置されていた時の写真を二枚下に掲載しておきましたので見て下さい。

ご覧下さいませ。碑が設置されて三年ぐらいしか経過していませんが、もう読みづらくなって来てますね。過去写真から、この碑が三年前台座にしっかり固定された石碑完成年の写真と、銘板のみが野ざらし状態で霊地に置かれていた時代である平成27年と令和2年の写真をご覧下さいませ。

《過去の写真ご紹介》

【令和4年(2022年)2月撮影】

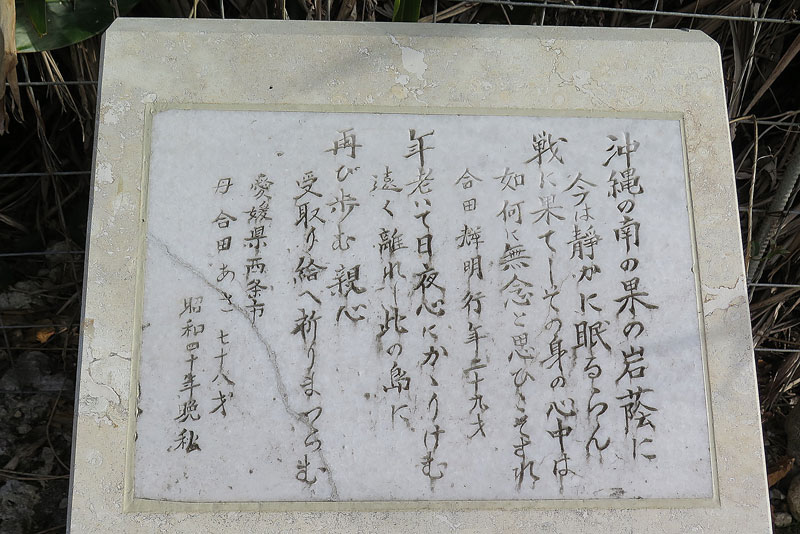

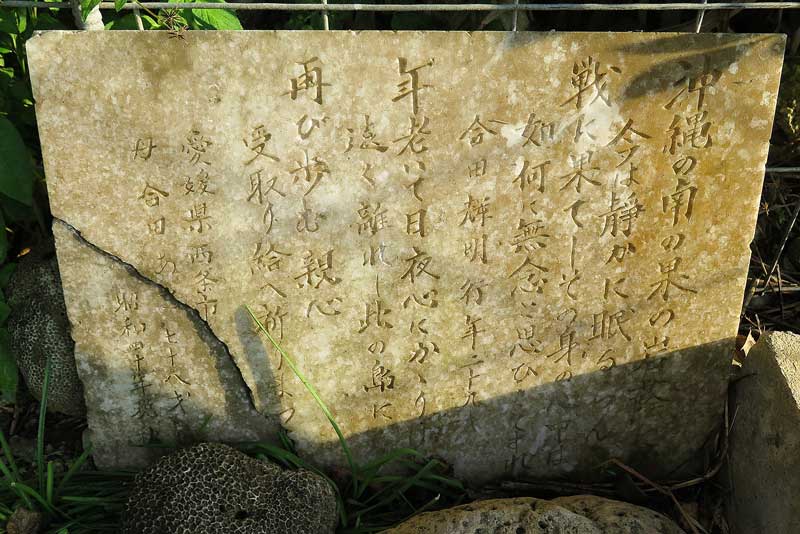

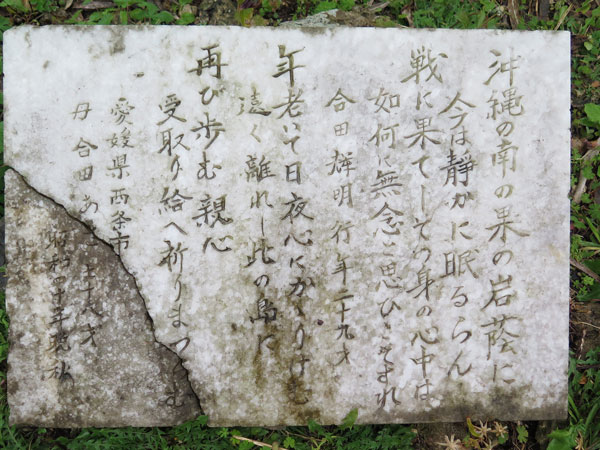

読めますね。母親が29才で沖縄戦の戦場に果てたご子息に思いを馳せ詩を読んでいます。

この歌碑は上掲の戦没者、合田輝明陸軍准尉のお母様である会田あささんが設置されたものである事を本年知りました。お母様は昭和40年晩秋に石碑をこの地に置いて行かれた訳ですが、昭和40年と言えば、まだ沖縄が米国の施政権下にあった時代でもありました。慰霊巡拝に際して、この碑文が彫られた石板を、この霊域に置いて行かれたのでした。お母様である会田あささんは、出征した息子四人中三人が戦死されたとの事で、胸中は如何ばかりであったかと察するばかりです。

碑文に昭和四十年晩秋と書き記されていますので、驚く事に56年の歳月を「山雨の塔」霊域のあちこちにたらい回しされるかのように移動していました。昨年はフェンスに斜めに立て掛けられていましたが、現在はやっと安住の地を得られたかのように、割れた部分は接着剤で固定され、またしっかりと台座に固定されたので、この銘板石碑自身にとっても安息の地を得られたと言えますから、長く気に掛けていた私自身も安堵の気持ちが湧いて参ります。糸満市のご配慮に感謝感謝です。(^o^)

御霊様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。m(_ _)m

【令和2年(2020年)1月撮影】

隣地との境界塀に立てかけられていますが、小さな石板に詩が書き記されています。この霊域に置かれていると言う事は、第二十四師団隷下の部隊に所属していて戦死されたと思われますが、戦死された兵士のお母さんが、参拝の折りにこの地に置いていった小さな石碑です。昔から土に固定されたり埋められてはいませんでした。私が最初にこの「山雨の塔」に最初に慰霊巡拝で訪れた際には、邪魔者扱いされるかのように、霊域の片隅にすでに置いてありました。ある年からは石板が割れていました。心が痛むので、同塔に訪れた際は必ず手を合わせています。

過去の写真掲載はここまでです。

【平成27年(2015年)1月撮影】

地面に置かれた碑石です。同部隊に所属して戦没された兵隊さんの御遺族(お母さん)がこの石に刻んだ碑文をこの境内に置かれたものと思われます。碑文はほぼ読めますね。

過去の写真掲載はここまでです。

この供養碑は昔からありました。ギリギリ読めるのですが、「歩兵第二十二連隊 故陸軍准尉 合田輝明供養碑」と彫られています。歩兵第二十二連隊は第二十四師団(山部隊)の隷下部隊の一つで、歩兵第二十二連隊の慰霊塔は糸満市真栄里にありますよね。「第三十二軍の左第一線部隊として真栄里付近に布陣し、南進を続ける優勢なる米軍に対し熾烈なる砲火をあびせ遂に米軍司令官バーグナー中将もこの地に戦死す‥‥」と記された碑文はよく知られているところです。合田輝明准尉は、この付近か壕内で亡くなられた事が判明しているのかも知れませんね。

御霊様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。m(_ _)m

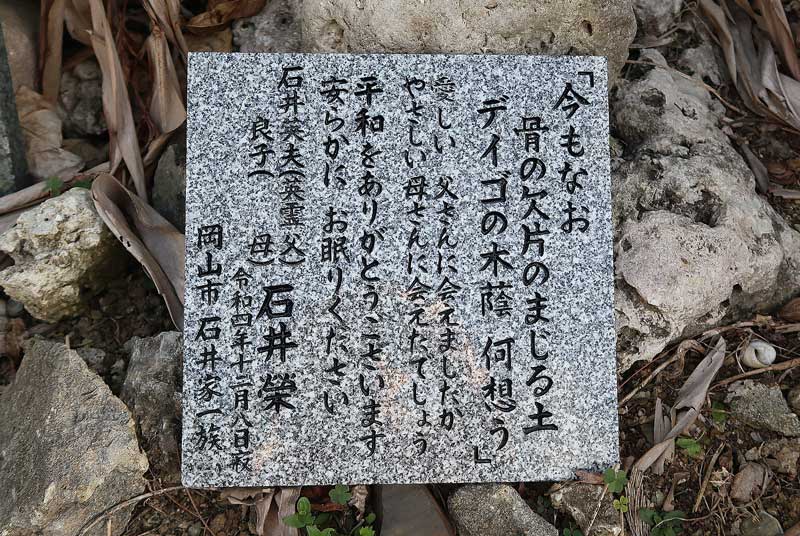

オッ 霊地に今年新たに小さな銘板碑が加わりましたね。

読めますね。銘板碑には令和4年と書かれていますが、ここの現地に置かれたのは、ここ一年内だと推測されます。今年初めて見ましたからね。

御霊様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。m(_ _)m

この巨木は完全に枯れていますが、業者に木の片付けを依頼する事なく、倒れるのを待っているようです。

巨木の株元を撮影しています。見にくいですが、株周りの手前側のみ鋸目がすでに入っていて、手前には倒れないようにしつつ、奥側に倒れるように措置がされていると言う訳です。来年辺りには、この巨木は倒れて片付けられている可能性が高いですね。

「クラガーガマ」

「クラガーガマ」です。昔はこの鉄柵は無かったのですが、近年設置され鍵まで掛けられている年もあります。今年はケーブル電線で結んでありますね。

金属柵の中に腕を入れて撮影しました。雑草が生い茂り道なども全く見えませんね。

この辺りも生い茂る雑草で見えません。

壕口辺りですが、ここも見えませんね。令和4年(2022年)の慰霊巡拝では、珍しく草刈りが為された状況だったのでご紹介します。(^o^)

《過去の写真ご紹介》

【令和4年(2022年)1月撮影】

「クラガーガマ」です。昔はこの鉄柵は無かったのですが、近年設置され鍵まで掛けられている年もあります。今年も鍵は掛けられていませんね。また今年は壕口までもしっかり草刈りが為されています。また斜面の草木も、刈り払ったと言うよりも枯れた‥‥除草剤?。というような雰囲気ですね。これまでとは風景が違っていますよ。入ってみたい思いは募りますが、一応立ち入り禁止となっているのは明白ですから、立ち入らないことにしました。

金属柵の中に腕を入れて撮影しました。今年は草が刈られたのか枯れたのか解りませんが、先まで見えるようになっていましたから、「クラガーガマ」の壕口の様子がよく解りますね。ここ数年ガマに入った事は無いですが、金光教では何度かこの壕で遺骨収集が実施され、ご遺骨が収集されました。この壕は「クラガーガマ」と地元では呼ばれ、「暗井戸」という意味なのだそうです。沖縄戦では、地元民の避難壕として利用され、島尻の戦闘では軍民同居の壕となりました。歩兵第22連隊と歩兵第89連隊の聯隊旗を焼いた壕としても知られていますし、雨宮師団長はじめ幕僚や多くの兵士が自決した壕でもあります。壕内は川が流れている事から、沖縄戦では貴重な避難民の水くみ場として利用されたと言います。

金属柵の中に腕を入れて撮影しました。壕口にあった大きな木も二本切られていますね。壕口が余りに鬱蒼としてきたので、樹木を切り倒したのかも知れませんね。

過去写真掲載はここまでです。

《過去の写真ご紹介》

平成19年(2007年)に「クラガーガマ」から発見された御遺骨です。

金光教の遺骨収集で「クラガーガマ」から発見された、頭蓋骨が焼かれ真っ黒になっているご遺骨です。

御霊様に申し上げます。

戦争の悲惨さを指し示す為に、御遺骨を頭骨と共にサイトに掲載させて頂きました。なにとぞ御了承下さいませ。御霊様におかれましては、安住の地に安らかに御鎮まり下さいますようお願い申し上げます。私達は目をそらす事なく御遺骨を見つめなければなりません。また

私達は戦争により起こりうる悲惨さを、この目でしっかり見届けておかなければなりません。

【平成19年(2007年)2月18日金光教遺骨収集にて発見・収骨】

御霊様のご冥福を心より祈念申し上げます。m(_ _)m

第24師団(山部隊)は沖縄戦が始まる前は、那覇から港川ラインの主に本島南部島尻方面の守備に当たっていましたが、沖縄戦が始まって首里に迫る米軍の進軍を阻むために、急遽運玉森から前田高地に至る前線で戦闘に加わり、米軍と激しい戦いを展開した末に、精鋭部隊の兵員を激しく消耗していったのです。

5月下旬、第32軍司令部の首里撤退に伴い、第24師団の残存兵力も順次南部島尻へと退却し、司令部を糸満市の真栄平に置き最後の抗戦に臨んだのです。米軍の圧倒的な火力による激しい掃討戦により、将兵は次々と倒れていき組織的戦闘も不能となった事から、6月30日雨宮師団長は幕僚と共に、「山雨の塔」の横にある壕内で自決し、同師団は壊滅したのです。

雨宮師団長や幕僚が自決したこの壕は「クラガーガマ」と地元民は呼び、「暗井戸」という意味だそうです。地元民の避難洞窟として利用され、また水くみ場を兼ねていたといいます。現在の壕の入り口は大きく開放されていますが、沖縄戦当時は米軍にこの壕の存在を把握してからは、米軍により出入り口をブルトーザーで塞がれてしまったという話です。

米軍の馬乗り攻撃においては、どこか穴を開けられてガソリンを流し込まれたり、爆雷を投げ込んだりの徹底的した「馬乗り攻撃」が為され、壕内で亡くなった日本軍将兵が、一説には千人とか二千人に上るとも言われているそうです。壕内空間の広さを知る私としては、即座にその人数は入れないとは感じますが‥。

私も以前にこの壕内の奥深く進めるところまで行ってみた事があるのです。壕は少なくとも100mは容易に前進できます。そこから先は急に狭くなっており、人間も屈んで真っ直ぐにならないと前進出来ないほど狭いのです。その時は、普通の装備だったので、その穴を通ることは出来ず断念し、そこからは引き返したのです。

壕内調査を終えた後、地上に出て反対側に出入り口があるかどうかの調査も行いました。反対側にも入り口があるという地元の方の情報があったからです。私達も300m先のジャングルの中を丹念に探索しましたが、残念ながら反対側の出入り口は発見できませんでしたね。

不思議だったのは、そのジャングルの中に川が流れているのですが、道路の路肩付近で地面の中に吸い込まれていくのです。私たちが入った「クラガーガマ」の水の流れも奥へ奥へと流れていますから、位置的に見てジャングル内の川と壕内を流れる川が合流している可能性もなきにしもあらずと感じられました。

地元では「クラガーの中は二股に分かれており、米須を通って最後は大渡の海岸まで地下水のトンネルになっている」という話もあり、壕の奥の方がどのようになっているのかは、これからの課題として順次調査を進めたいと思いますよ。

この壕内には多くのご遺骨や遺品が散在していると思われますが、ご遺骨を捜すのは極めて困難な現況なのですね~。それといいますのも、この壕内には驚くほどの汚泥が堆積しているのです。恐らく沖縄戦当時はそのような状況には無く、汚泥の堆積は戦後になってからだと思われます。

戦後の壕入り口付近での貯水池などの設置工事などにより、水がこの壕に集中するようになったと思われ、台風など大雨の時には壕内に大量の水が流れ込むようになっていますが、その水が200m先の狭くなっている部分から先に、容易に流れ去っていかないので、壕内が貯水槽のような働きをして、水に混じった土砂が沈殿してしまうのだと思われます。実際に発見されるご遺骨や遺品は、戦後堆積した汚泥の中ではなく、汚泥底部の固い地面部分付近から発見されるのです。

いずれにしても、水も確保できるし相当数の人たちを収容できる素晴らしい壕だったのでしょうが、現在は歩くのも困難なほど膨大な汚泥が堆積し、収集作業を極めて困難な状況にしています…。この汚泥の中から、平成19年(2007年)金光教の遺骨収集で、アメリカグループのロンさん達が、上掲の黒く焼けこげた頭骨などの完全一体のご遺骨を発見したのでした。

翌年には発見された場所の周辺部を探索してみる必要があるというロンさんの提案で、アメリカグループと4班の皆さんが、この壕内で汚泥と戦う事となったのです。私も壕内に入ってアメリカグループと4班の皆さんの悪戦苦闘ぶりを見て、本当に心から、その悪戦苦闘ぶりに驚きを隠せませんでし。これから汚泥と戦う写真を見て頂きます。どうぞ彼ら彼女らの奮闘ぶりを、賞賛してやって下さいませ~。

《過去の写真ご紹介》

【平成20年(2008年)2月16日/一日目の様子ご紹介】

「山雨の塔」横にある「クラガーガマ」壕口の様子です。壕の洞窟空間はこのまま奥の住宅地方面に伸びています。この壕口は米軍の馬乗り攻撃により、ブルドーザーで埋められてしまったという話です。壕口は戦後復活したという事の様です。

壕入り口付近の様子です。女性が進もうとしている方向が壕内となります。作業の効率性を高めるために発電機を利用して投光器を壕内に設置しました。

ご覧のように壕内は小川のように常時水が流れています。沖縄戦当時はこれ程水量は無かったのではないかと推測しています。

金光教の皆さんが無心に作業しています。各自持ち場にへばりつくように頑張っていました。

班長の吉永さんをはじめ皆さんが泥んこになりながら、一生懸命作業を進めていました~。嘗てこれ程困難極まる作業風景は見たことがありません。皆さん本当にお疲れ様です。水が流れている位置が沖縄戦当時の路面と思われます。汚泥の厚みが本当に凄いですよね。

黒く焦げた頭蓋骨を含む一体分のご遺骨を発見したアメリカグループのロンさんです。この方も金光教の遺骨収集に長年参加されているお一人です。因みに金光教の遺骨収集の内、運営委員会時代は、アメリカの軍人・軍属の方々が常時100人から200人参加されていた時代もありました。「ロンさん、お疲れ様で~す」

ロンさんが銃剣が見つかったと見せてくれました。水に浸かっている為かなり錆びているようですね。

アメリカグループのメンバーです。「お疲れ様で~す」

ヒョエ~~~~~。(^^;)

健太郎君! 僕は少なくとも、君のその笑顔に救われたよ。

少量のご遺骨と共に、万年筆・信号発信器・石けん箱なども発見されましたね。

【平成20年(2008年)2月17日/二日目の様子ご紹介】

壕内はこのように立って歩ける空間が少なくとも100m以上続いています。因みに写真には丸く光る玉「オーブ」が写されています。「霊に違いない」とか「霊魂が写されている」とかの話も耳にしますが、オーブが写し込まれた写真を何十年間も撮影している体験からして、霊の現象ではなく科学的な現象であり、「ストロボ光が水滴面に照射されると、レンズとしての水滴面からそのまま、投射光の一部が反射してカメラの露光面に写し込まれたもの。オーブの直径即ち露光面の円形の大きさは水滴の直径の大きさ、そして結露面からカメラまでの距離により決まる」と言うのが、一番適切であり正しい様に感じます。(^o^)

投光器に照らされながら、班長の吉永さんや山根さんをはじめ、皆さんが昨日と同じように泥んこになりながら、汚泥を掻き出してご遺骨の有無を確認する作業を続けていましたよ。

本当に本当に、本当にお疲れ様でございます。m(_ _)m

4班の女性陣も頑張って汚泥と格闘していました。

奥の方を見ると高さ2メートル以上の場所まで汚泥が堆積していることが解ります。つまり台風などによる増水時は、2メートル以上も水位が上がることを意味していると思われます。

ただひたすら前を向いて作業していたアメリカグループの一人ですよ。本当にお疲れ様です。

彼が発見した小物をみせてくれました。小さな瓶や靴底、そして針のように尖った部分のある何かの「道具」でしょうか?。 道具の名前や使い方などをご存じの方は教えて下さいませ。

ヒョェ~~~~~。

初参加の健太郎君は今日も頑張っていま~す。これが遺骨収集の全てではないからね。(^^;)

来年も必ず来るんだよ! いや来て下さいね~。(^^;)

吉永さんが黒く焼けこげた脊髄の骨を見せてくれました。細かいご遺骨は散見されるとの事ですが、昨年のようにまとまったご遺骨の発見はまだ無いそうです。吉永さんが居る場所は、壕入り口から40m程の距離です。この場所で焼死したのかも…。

軍靴の靴底がありました。私は何時もの事なのですが、靴底を見ると一人の兵士が亡くなった事を意味し心が辛くなります。

小さなご遺骨が結構見つかっていますね。銃弾や電信を打つ機械なども見つかっています。他にも万年筆が見つかっていますが名前は確認されませんでした。

過去写真掲載はここまでです。

「山雨の塔」近くにある畑です。広い畑一面に見事な野菜が育っています。ニラですね。収穫されている畝もありますね。ニラの収穫は根を引き抜く訳ではないので、収穫した後再び成長しますから何度も収穫を繰り返す事が出来ます。

こちらも見事な野菜畑です。野菜の種類はちょっと判りませんね。もしかしたらタバコの葉?

調査・遺骨収集作業開始です

作業に先立ち、まずは沖縄戦で戦野に果てた戦没者のご冥福を願い手を合わせます。本日は福岡さんと三浦さん、そして私です。これまで誰も調査していないフィッシャーでの発掘作業も三日目となりました。

福岡さんと三浦さんです。宜しくお願い致します。今日も頑張りましょう。(^o^)

塹壕も深くなってきました。大人の身長を超えるまでになりましたね。

塹壕の様子です。端から端まで、長さ5mぐらいあります。

ここが最奥部と言える場所です。

バールで岩石を移動していると、空洞が現れました。

※岩石の撤去作業に集中していたので気づかなかったのですが、この空洞の中に完全一体のご遺骨が眠っていました。

「何だこれは?」と福岡さんの声。遺品類が見つかったようです。ご覧のように、分厚い鉄の板ですね。

デカい。そして分厚い! 目視で20mm以上ありますね。艦砲砲弾ではないでしょうか。(^o^)

二個岩石を通路に出しました。これくらいの大きさなら手に持って移動は出来るのですが、人間の身長以上に引き上げなければならないので人力では無理ですね。今からウインチで引き上げます。

ワイヤーで結束しました。

福岡さんがウインチを大きな樹木に巻き付けています。この樹木はちょうど良い位置にあってくれて本当に助かりました。この樹木が無かったら、ウインチ作業は二倍以上の時間を要したでしょう。

準備完了。引き上げます。

ついでに、この大きな岩石も運び出します。

さあ引き上げます。

無事に上まで上がりました。(^o^)

岩石を除けた後、すかさず何か無いか探す福岡さんです。

オ~~。再び軍靴発見!

この時点で発見された遺品類と鉄製品、艦砲砲弾の破片です。

主に軍靴ですが、軍靴以外の革製品もありますね。

ほとんどが砲弾の破片ですね。こんな大きな鉄片がぶっ飛んで来るのですから、真面に浴びれば即死ですね~。

右側は砲弾の信管を外した際に設置する蓋だと思われます。摩文仁では結構な確率で見かけますね。

艦砲砲弾の破片だと推測されます。長年の遺骨収集で見かけた破片の中で一番デカいです。30cm以上ありますからね。

厚さもありますね。凡そ25mmもありますよ。(^o^)

福岡さんがテミに土砂を入れて、後方に居る私達が土砂を受け取ります。

福岡さんがテミに土砂を集めています。福岡さんの眼前の岩の割れ目の中に戦没者のご遺骨が眠っているのですが、私達はまだ誰も気づいていません。

「ご遺骨発見~~!」

福岡さんの大きな声がフィッシャー内に響き渡りました。歓喜を伴った大きな声でした。人間の身長以上に掘り進めても、一向に現れないご遺骨‥‥。このフィッシャーにご遺骨は無いかも‥‥。努力が空振りになるかも知れないという失望感とのせめぎ合いが昨日から続きました。その事を誰も口にはしませんでしたが、言わずとも顔にはそれが表れていたのです。時折発見される戦没者遺品が、今にも崩れそうな私達の前向きな姿勢をかろうじて支えているだけでした。

私達は遂に前者である勝利を手中に収めたのです。普通の団体なら1m程掘って無ければ諦めていたはずです。実際に私がこの場を初めて見た時に、岩石の配置具合から、そんな遺骨収集作業を途中放棄した雰囲気を直感的に感じ取っていました。

ですから、少なくとも私達は「沖縄戦当時の地盤までは必ず到達する必要がある!」と言う方針で掘り進めましたが、一向に沖縄戦当時の地盤が現れないまま、ここまで掘り進める事にもなりました。結果として、私達は粘り勝ちで勝利を手中に収めたのです。遺骨収集では、「ご遺骨は無かった!」即ち空振りはごく当たり前の世界です。しかしながら、今回私達は遂に大きな果実を得たのです。(^o^)

発見された戦没者のご遺骨をご覧下さいませ。ヘッドライトで照らし、カメラも最大限奥まで入れて撮影しました。これ以上は近づけません。下肢の大きなご遺骨が二本見えるのが印象的です。左側は膝側の関節が手前側にある形で大腿骨が見えています。右側は脛骨ですね。よく観察すると沢山のご遺骨があるのが判りました。この時点で私達は完全一体のご遺骨発見であると確信しました。

収骨作業で判明した点を先に述べますと、ご遺骨は手前側に足、奥側に頭がある形で亡くなられました。ただ遺体は真横に寝ている訳ではありませんでした。どうでしょうか、80cmぐらいの幅に全身骨がありました。即ち立った姿勢を少し横に倒した形で圧迫死した可能性が高いです。別の表現では、立っている時に上から岩石が大量に落ちてきて、体が少し斜めになる形で圧死した‥‥。

写真をもう一度ご覧下さい。当然の事ながら、亡くなられた時は筋肉や皮膚がついていました。それら肉片が無くなって骨だけになるのですが、膝側の関節が見える大腿骨、横にあるのは足先側の関節が見える脛骨で、二つ並ぶようにありますが、下肢が膝から曲がった状態で圧迫死したでは説明出来ない骨の並び方であったのが、最初に見た際の印象でした。今後の収骨状況でご遺骨の配置が判りますので、死因や亡くなられた際の姿勢なども判明していく事でしょう。ご覧になっている皆様も、そうした戦死状況に思いを馳せて頂けると幸いです。結果だけを見るのではなく、推測という視点を加味されて、引き続きご覧になって見てくださいませ。

動画ご紹介

「令和6年(2024年)2月沖縄県摩文仁での戦没者ご遺骨発見の様子です」

岩の割れ目はとても狭く、作業するには拡張する必要がありました。手を伸ばしてギリギリ大腿骨に手が届くと言う状況です。大きな岩石が堆積しているので、収骨までに相当な時間が掛かりそうです。

発見場所も奥深いので、作業するのも一人がやっとです。

大きな岩石はウインチで上げていきます。

ウインチ作業に際しても、土の部分に関しては福岡さんが慎重に遺骨や遺品がないか点検します。

大きな岩石が二個搬出されました。福岡さんが再び大きな岩石を出すための準備をしています。

これはデカいです。(^o^)

引き上げます。

ご遺骨を再度撮影しています。少し近づいて撮影出来たのが判りますね。(^o^)

最奥部を撮影しています。細かな沢山のご遺骨がありますね。

ご遺骨を収骨する為には、更に下側から掘り進めないと作業が出来ない事が判明しました。

ご遺骨が見えていますが、ご覧のようにご遺骨の正面からだと、ここまでしか接近出来ません。下から掘り進める意外手はないようです。現状何本かは収骨出来るのですが、特に土の中にあるご遺骨に言える事ですが、非常に骨が脆くなっていて、無理をすると骨を破損してしまうので、今は収骨せずもっと接近出来る状態にして、一気に収骨する事としました。

奥側を撮影しました。写真上側にもう一本の大腿骨がありました。下に二本の棒状のご遺骨がありますが、骨端がないので断定は出来ませんが、脛骨と腓骨だと推測されます。