令和6年(2024年)沖縄遺骨収集奉仕活動

- 2月14日(水)糸満市役所、戦没者遺骨収集情報センターご挨拶

- 2月15日(木)久しぶり参加の田中さんを交え大渡方面の海岸線で調査・遺骨収集

- 2月16日(金)これまで誰も調査していないフィッシャー(岩の裂け目)を発見!!

- 2月17日(土)慰霊巡拝 第49回金光教沖縄遺骨収集奉仕参加

- 2月18日(日)慰霊巡拝 第49回金光教沖縄遺骨収集奉仕参加

- 2月19日(月)これまで誰も調査していないフィッシャーの発掘作業開始

- 2月20日(火)これまで誰も調査していないフィッシャーの発掘作業継続

- 2月21日(水)フィッシャー内から完全一体のご遺骨発見 収容を開始!

- 2月22日(木)収容作業の継続(慌てず慎重に作業を進める)

- 2月23日(金)完全一体のご遺骨収容作業が完了しました!

- 2月24日(土)金光教那覇教会教師による現地ミニ慰霊祭催行

- 2月25日(日)来年の作業場所捜し(摩文仁の未踏の地域を彷徨する)

※金光教那覇教会による遺骨収集は本年の第49回で終了しました

サイト管理人は第10回から参加させて頂きました。衷心より御礼申し上げます

2月18日(日) 第49回金光教沖縄遺骨収集奉仕参加

今日の天気予報は「晴れ時々曇り」です。予想最高気温24度、降水確率は20%、20%です。昨日同様に雨の心配は不要なようです。本日も第49回金光教沖縄遺骨収集奉仕に参加しますが、本日をもって金光教那覇教会主催による遺骨収集は終了するとの事なので、昨日は写真掲載はありませんでしたが、本日は数枚程度になると思いますが写真を撮影する予定にしています。

本日朝の慰霊巡拝では、「轟の壕」、「沖縄工業健児之塔」を訪ねました。

朝一番で「轟の壕」を慰霊巡拝します。道路から見た轟の壕見学の入り口の様子を撮影しました。右側に階段がありますが登ると50mぐらいで壕口へ至ります。また左側に坂道の狭い道路が見えますが、そこが同壕見学の為の駐車場になります。10台ぐらいは駐車出来る規模の大きさがあるので結構広いです。

轟の壕専用駐車場を撮影しました。駐車場を撮影していますが雑草が伸び放題と言う状況ですね~。こんな放置された状況はこれまで無かったですね。訪れる方が激減したのでしょうか?

「轟の壕」は国道331号線(名城バイパス)に隣接して交差点の角に、ご覧のようにな階段があります。案内板とか掲示板は無いので交差点が一つのキーワードです。駐車場はこの階段の左手にありますから、駐車したらまずこの階段を上っていきます。因みに、この階段も道路の拡幅工事に伴い一新されました。階段を登り切ると、50mほど小道を前に進むと壕口となります。また「轟の壕」は修学旅行での平和学習をする場ともなっているらしく、壕に隣接する道路に大型観光バスが連なって駐車している光景を目撃する機会も多かったのですが、落石があった以降は減っているかも知れませんね。

階段を上り終えるとご覧のような道が現れます。そして50mほど進むと壕口となります。迷う事無く壕口に到達出来ますので、安心して前進して下さい。

到着です。

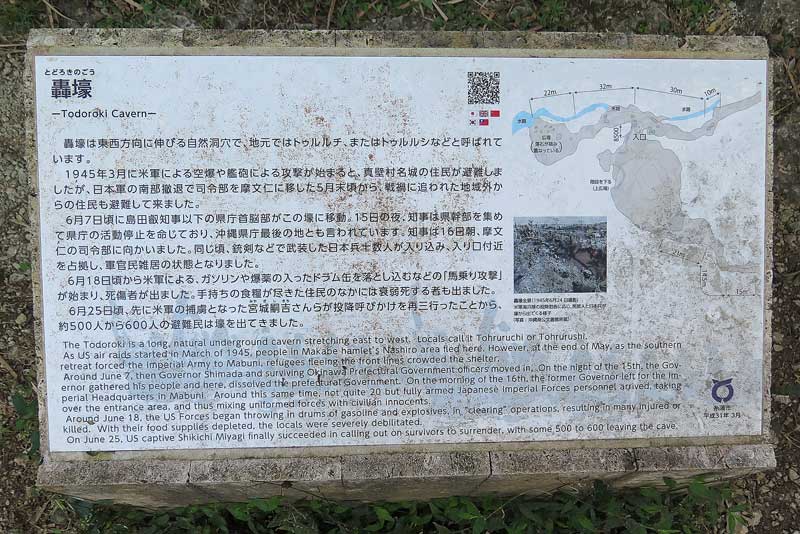

「轟の壕」の説明碑です。ギリギリ読めますね。

それでは石階段を降りていきましょう。

「轟の壕」

「轟の壕」です。と言いましても、窪地(ドリーネ)を下に降りて行く事になりまして、壕に入るのはまだまだ先です。壕は自然洞穴で、全長約100メートルほどの長さがあり川が流れています。地表部の見える部分と川が流れている壕部分との高低差は20mから30mぐらいでしょうかね。沖縄戦当時の轟の壕の内部構造については、「上の壕」「下の壕」と呼ばれていましたが、戦後は地下1階~地下3階と呼称するようです。今私が立っている窪地の降り口が地上1階として、川が流れている坑道部分が地下3階と呼ぶようです。ですから目の前の階段を降りて行くと、まずは地下1階と呼ばれる場所に到達するようです。

ガジュマルが行く手を阻み、またその他の木々が生い茂るなど窪地の様子もここからは見えませんが、沖縄戦開戦当時も同じように木々が生い茂り、天然に偽装されていたようです。島田叡知事以下の県庁首脳部がこの轟の壕に移動して参りましたが、先遣隊として知事一行よりも一足早くこの壕に入った後方指導挺身隊佐敷分遣隊長の伊芸徳一は、「中央の岩盤上には大きな雑木が数本繁り、丘の中腹からも、節くれだった古木の梢がその頭をのぞかせていた。(中略)ひろげる枝々が、円筒型の口を蔽い、天然の偽装となって役立ち、壕内千数百人の戦争に怯える人達を無慈悲な鉄火の脅威から守ってくれていた」(「沖縄の島守 内務官僚かく戦えり」田村洋三著から引用)と語っています。

所在地ご紹介

「駐車場は、轟の壕への階段の左側にあります。トイレはありません」

道は狭いながらもコンクリートで形作られているので歩きやすいです。ただ雨の日は滑りやすいかも知れませんね。要注意です。

窪地を少し降りていきますと、ある程度見通せるようになりました。ご覧のような光景になっていますから、窪地になっているのがハッキリ解るようになりますね。コンクリート製の階段も少し幅広になって歩きやすくなって来ました。

ドリーネ(窪地)の壁面が迫ってきました。

ドリーネ(窪地)の裾を撮影しています。

カメラを少し移動して少し奥側を撮影しています。この写真は窪地(ドリーネ)の、今ご紹介した拝所がある場所の向かい側を撮影しています。よく見ると土が固められ道が出来ているのが解ります。向かい側のこの辺りも結構な人々が上り下りしているようですね。

更に奥側を撮影しています。こうしてみるとドリーネ(窪地)の直径はかなり大きい事が判りますね。

最初の拝所が見えてきましたね。拝所は複数あるようです。この辺りが、階層で言うと地下一階でしょうかね。

この赤いコーンの周りには剥落し落ちてきた石でしょうか、ご覧のように2個落ちてますね~。怖いですね~。修学旅行生はヘルメットをしているので死亡事故にはならないでしょうが、当たり所が悪ければ重傷になるかもですね。

落石が発生したであろう天井面の岩盤を撮影しています。こうして見ると、剥落しそうな部分が結構ありますね~。

拝所ですね。

拝所です。右側の石柱に「とうるるち」と書かれていますが、沖縄の方々は、この轟の壕の名前を「とぅるるち」とか「とぅるるし」と呼ぶそうです。

この地下一階と思われる場所に、ご覧のように道がありますね。行ってみましょう。(^o^)

ドリーネ(窪地)の裾を少し掘り進めて隠れられる場所にした‥‥。そんな印象を受けますね。

この辺りが最奥部です。拝所から20mぐらいでしょうか。完全に岩盤に囲まれた場所となっているので、砲弾の直撃は避けられそうな印象を受けます。この場所にも大勢の避難民が隠れていたかもですね。

この写真は壕口の近くを撮影しています。写真中央辺りに壕口が見えますね。修学旅行生は左側に写されている手摺でガードされた通路を行き来しています。この写真で注目して頂きたいのは、壕口の手前の右側地面をご覧下さいませ。水こそ流れていませんが、現状を観察しますと枯れた沢みたいになっているのが解ります。想像するに大雨が降ると、ここは沢のように水が流れて壕口に入っていくと推測されます。先ほど壕口から出入りした坑道部分は、大雨の時にはきっと川のように水が流れた事でしょう。沖縄の梅雨入りは関東よりも約一ヶ月早いゴールデンウィーク明け頃に梅雨入りして、一ヶ月半ほど続くのが通例です。沖縄戦当時の梅雨明けは6月5日だったと言われています。ですから、この梅雨の期間は壕口からかなりに水量が川のようになって流れ込んだと思われます

写真中央部に黒っぽく小さな壕口が写されていますね。沖縄戦当時は「下の壕」、戦後の呼び名である地下3階への入り口となる場所です。「下の壕」への出入り口はここ一カ所だけのようですがの、壕内部を流れる川下から外に出たと言う証言もあるようです。

戦時中は最も多い時で軍民合わせてむ千人は超えて入っていたと言われています。「轟の壕」には島田叡(あきら)知事をはじめ沖縄県県庁が6月5日(諸説あります)に移動して参りました。

6月5日から「轟の壕」で県庁業務が開始されましたが、島田知事は6月15日(諸説あります)には警察部も含めた沖縄県県庁を解散すると宣言したのです。掃討戦を展開する米兵は戦車を先頭に刻一刻と島尻に迫っていたのでした。県庁職員の方々も壕外で業務もまともに出来ない状況下、解散宣言はやむを得ない決定であったと受け入れられたようです。そうした意味で「沖縄県庁最後の地」とも呼ばれます。

因みに6月16日(諸説あります)、島田知事は摩文仁の司令部壕に向かうため「轟の壕」を離れました。島田知事と荒井警察部長の軌跡、特に轟の壕以降の動向詳しく知りたい方は、下掲の「沖縄の島守 内務官僚かく戦えり」田村洋三著をご覧下さいませ。

《書籍ご紹介》

「沖縄の島守 内務官僚かく戦えり」

田村洋三著 中公文庫 平成18年(2006年)初版

「10万人を超す命を救った沖縄県知事・島田叡」

TBSテレビ報道局「生きろ」取材班著 (株)ポプラ社 平成26年(2014年)初版

写真中央部に壕口があります。ご覧のようにとても小さい穴が開いていると言う状況ですね。

通路右側にあるドリーネ(窪地)の裾を撮影しています。

振り返って、今来た道の方角を撮影しています。

天井面を撮影しました。この辺りは剥落し落石するような雰囲気ではないですね。堅固な一枚岩を彷彿とさせる状況です。

壕口が迫ってきました。

間もなく入ります。

壕の中に入りました。こうして見ても壕口は驚くほど狭いですよね。修学旅行生の平和学習で利用する壕で一番狭い出入り口と言えるでしょう。とは言っても昔から見るとかなり大きくなりました。近年になって恒常的に修学旅行生の平和学習をするようになってから、生徒の安全を考慮して通行しやすいように若干拡幅されました。それでもまだご覧のように狭い状況には変わりはありません。壕内に入る場合は、汚れても良い服装、そして手袋とヘルメットは必須です。ライトも勿論必須ですが、欲を言えば懐中電灯ではなく、両手が使えるヘッドライトが良いのですけど、予算の面で難しいかもですね。

写真前方が一番狭い場所ですね。昔はもっと狭かったのですが、岩を削って広くなっていました。突起した岩も削られて岩角が丸くなり接触しても痛くなくなりました。恐らく天井側を主体に15cm弱程度の拡張だと思われます。結果として格段に通行しやすくなりました。また床面も可能な限りセメントで固着され階段状となり、とても歩きやすくなりました。特に降りる時が楽になったのが嬉しいです。

この場所から外を撮影しました。結構な勾配です。沖縄戦当時はコンクリート製階段は無かったですから、出入りは特に雨の後は大変だったでしょう。

最難関な場所は数メートルです。少し下ると高さは同じように無いのですが、幅はご覧のように徐々に広くなってきます。天井面をご覧下さいませ。よく見ると煤で黒ずんでいるのが見えますね。「轟の壕」は、6月18日から米軍による激しい馬乗り攻撃が始まりました。ガソリンの入ったドラム缶に爆薬を仕掛けたものを落とし込むなど、執拗な馬乗り攻撃は三日三晩続き死傷者が続出したそうですが、そうした攻撃の残像が今も残されていますね。

右側に拝所がありました。丸い石が鎮座されています。この様に丸い石を拝みの対象にする場所は結構ありますね。昔はドリンクとかお菓子とか色々御供えされていましたが、落石による平和学習の減少故か御供え物が全く無いですね。左手にあるコンクリート製の箱は骨壺でしょうか? 蓋がされていますが、開けてみるのは勇気がいりますね。(^^;)

こ河川敷が見えてきました。こまで来ると流れる川の水音が大きく聞こえます。河川敷と言う表現も妙な気持ちになりますが、紛れもなく川があるので河川敷ですよね。戦後の現代で呼ぶところの地下三階と言う事になります。

轟壕の壕底に到着しました。沖縄戦当時は「下の壕」と呼ばれていた場所です。また戦後は地下3階と呼ばれている場所です。洞窟の長さは100mぐらいあるとの事です。また沖縄戦当時は轟の壕に最大時で千数百人が居たとされますが、ほぼ縦走してみた体感として、全員が立っていたとしても、千数百人と言う人数は恐らく収容出来ないと言う印象を受けました。思いのほか人が居られる平坦な地盤が少ないのです。そうした意味で、沖縄戦当時の6月24日25日の両日に、約600人の避難民が救出されたと記録されていますが、こんな狭い空間に600人が暮らしていたこと自体に驚きましたから、川の中にある岩の上に身を置いていた方なども居られたかも知れないと思いました。

因みに轟の壕は地元の方々はカーブヤーガマと呼ぶそうです。カーブヤーとはコウモリの事で、昔はこの壕内にコウモリが沢山生息していたそうです。私はかなりの回数入っていますが、コウモリを見たことは無いですね。平和学習が頻繁に為されていると言う事で、コウモリ君達にしてみると安息の地では無くなったと言うことですね。

水面を撮影しています。川なのに水は滞留しているように見えます。流れていないですね。糸洲の壕と同じような状況です。糸洲の壕と轟の壕は、場所的かなり近いですから地下水の流れも同じような傾向になるのでしょう。

この写真は降りてすぐ右側を撮影しています。こちらが水上という事になります。どちらかというと水上側の方が乾燥していて居心地は良かったとされています。水上に行ってみましょう。(^o^)

この辺りの通路も幅がありますね。多くの人達がここにも居られたでしょう。更に奥へと進んでみましょう。

まだまだ行けそうですが、単独行動なのでここで止めておきます。因みに山第二野戦病院小池隊長最後の地、積徳高女学徒看護隊の壕として知られる糸洲の壕とは600mぐらい離れていますが、両壕の坑道は繋がっているとの話ですよ。人が通れるぐらいの坑道だとも聞いていますから、その話が本当であれば、いつの日か縦走してみたいですよね~。(^o^)

下ばかり見て歩いて来たので、今度は天井面を観察しながら進んでみましょう。長く伸びた氷柱が沢山あります。多くの氷柱の先端部には水滴があるのが判ります。氷柱の先端部が欠損しているのもありますね。沖縄戦当時危ないからと叩いて落としたのでしょうか?

この辺りも天上面が低くなっているからでしょう。氷柱の先端部が欠損しているものが多いです。

写真左側は通路で右側は川になっている事から、通路である右側は氷柱の先端部がほぼ全部欠損していますね。

石臼があります。この石臼は昔から同じ場所にありますね。この辺りも大勢の人々が居たのでしょう。洞窟空間の高さは十分あり立って歩く事が可能ですが壁側に近づく場合は頭上も警戒しなければなりません。因みに洞窟で川が流れている場所は酸欠事故は起こらないとされていますので、この洞窟内は酸欠の心配は不要と言う事ですね。

御霊様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。m(_ _)m

奥へ進んでみましょう。まだ広い空間が続いています。この辺りで修学旅行生の平和学習が行われるのでしょうかね。

川を撮影しています。川の水が止まっていると感じていましたが、少し動いています。つまり流れていますね。いずれにしても今年は水量が極端に少ないです。またそれにしても、地下水なのに水に色が付いていて汚い感じですね。

川の壁面天井面を撮影しています。壁が真っ黒になっているのが解ります。氷柱はあまり無いと言う状況です。この様相こそが沖縄戦当時の姿をそのまま残している場所だと言えるでしょう。壕口から火炎放射攻撃を受けた結果なのか、壕内で煮炊きした為の煤なのかは不明ですね。鍾乳石の氷柱がある場所は、水滴により黒い煤は洗い流されてしまいますが、氷柱が無い場所は氷柱から水滴で煤が洗い流されないので、沖縄戦当時の煤をそのまま現在に残している‥‥。と言う事になると思います。

同じく川の壁面天井面を撮影しています。壁が真っ黒になっているのが解ります。同様に氷柱はあまり無いと言う状況です。この様相こそが沖縄戦当時の姿をそのまま残している場所だと言えるでしょう。

同じく煤で真っ黒ですね。逆に言うと氷柱のある所は、煤が水滴により洗い流されて、氷柱本来の色になっていますね。

川に沿って拝所がありました。ご覧のように、造形物はセメントで作られ色を塗ったと言う印象を受けます。意味合いは全く解りませんね~。

ここから4枚天井面の氷柱の様子ご紹介します。大自然の不可思議さ、おどろおどろしい雰囲気の氷柱もありますよ。ご覧下さいませ。(^^;)

凄いですね~。氷柱の先端部で白く光るのは水滴です。これは即ち氷柱状鍾乳石は成長を続けていると言う事になりますね。洞窟によって違いはあるでしょうが、地表からあまり深くない洞窟は、雨が降ると氷柱状鍾乳石からしたたり落ちる水滴量は確実に増すでしょうね。因みにこうした水滴があちこちから落ちる壕で遺骨収集の作業をすると体中がびしょ濡れになります。これは体験した人なら解りますが、想像を超えて不快ですよ。ですから沖縄戦当時この洞窟で過ごした避難民の方々も、飢えと共に何もかもが生きるために我慢我慢の日々だった事でしょう。

これも凄いですね~。

これも迫力がありますね~。

拝所の左側に道があるので進んでみましょう。この先に霧が発生している事が多いのです。今年も霧が見られるかな‥‥。

定点観察ポイントの場所に立ちました。残念。今年は霧が発生していませんでした。昨年は霧が発生していたので、その写真を下掲でご紹介しましょう。(^o^)

《過去の写真ご紹介》

【令和5年(2023年)2月撮影】

下流へ向けて少し前進してみました。一人なので、これ以上深入りはしません。ご覧下さい。写真が白っぽく写っていますよね。これ霧なんですよ。普通の川でも寒い早朝に、ご覧の減少が現れる事が多々あります。未明の時間帯に空気が冷えきっているところに、比較的暖かな川の水が流れていると、霧が発生するのです。それと同じ現象が、洞窟内でも見られると言う訳ですね。水は空気と比べて4倍くらい比熱が高いです。それは「水は空気と比べて4倍くらい冷めにくい」と言う事ですね。壕内ですから無風なので、霧の細かい粒子が移動しているのが観察出来ますよ。(^o^)

過去写真掲載はここまでです。

天井面を見たら見事な氷柱があったので撮影しました。霧の有無も確認しました。これ以上深入りは出来ないので、さあ帰路につきましょう。(^o^)

壁際にもう一つ拝所がありました。

轟の壕の最奥部にある池の調査をした事があります。松永さんが、轟の壕の中にある池を調査してみたいと以前から語っていたからです。轟の壕では、大雨の時に壕内に大量の雨水が流れ込み、壕内に避難していた民間人が流されたという情報があるのだそうです。ですから、もしかしたら池の中に流された人達のご遺骨が沈んでいるかもしれないと言うのです。という事で、虫取りネットのような道具を持参して、壕内にある池を調べた時の写真があるのでご紹介致します。

《過去の写真ご紹介》

【平成22年(2010年)2月19日撮影】

さすがに夕方6時を過ぎて外は暗くなってきましたが、どうせ壕内は真っ暗だから問題ないか~。(笑)

轟壕の階段を下りていきます。松永さんが手にしているのが、捕虫ネットがついた棒です。念のためお伝えしておきますが、これから壕内にセミやカブトムシを取りに行くのではないですからね。

壕内の天井にはご覧のようなツララがたくさん見られます。気の遠くなる年月が経過して出来たものです。

壕内の様子を松永さんが私たちに説明をしてくれているところです。何千年何万年の時が洞窟を作り、ツララを生成します。壁面もよく精査すると化石が多く見られるそうです。

台風や大雨の時に、壕内に流れるこの川が氾濫して、避難民が流されていったという話があるそうです。

ここが御遺骨がまだあるかもしれないと推測される池です。(池の撮影は失敗しました)

この付近は台風や大雨の時は、水浸しとなりしばらくの期間立ち入り出来なくなるそうです。

池は縦横10メートル以上の大きさがあります。深さはそれほど深くない印象です。

捕獲ネットを取り付けた棒を池の中に入れてみることにしました。

池の中の底をすくい、ヘドロをかなりの量上げましたが、遺品や遺骨は発見されませんでした。遺品などが見つかれば、後日継続調査する予定でしたが、30分ほど皆さんが交代で棒を操作しましたが、結局遺品や遺骨は全くありませんでしたので、棒が届く範囲をすべて探索したのち、見切りを付けて作業を終えました。

過去の写真掲載はここまでです。

それでは地上に上がっていきましょう。今来た道を戻ります。(^o^)

光も見えてきました。ここから坑道は狭くなりますが、昇りは比較的歩きやすいですね。

外の風景が見えるようになります。ホッとする時ですね。洞窟の中は人間として、やはり異世界だと感じます。(^o^)

降りてきた道を帰るのは芸が無いので、反対側のドリーネの壁面に沿って帰りましょう。道も出来ていますしね。(^o^)

地面をご覧下さいませ。通路らしき場所の土が完全に踏み固められていますよね。このルートも大勢の学生が行き来している証です。

道が続いていますね。道に沿って進みましょう。

ここも少人数ながら隠れるスペースが若干ありました。ただ壕とはとても呼べず、ちょっとした穴と言う感じですね。轟の壕の資料によれば、この岩陰辺りに佐藤喜一特高課長が居られたと記されています。佐藤特高課長は、沖縄戦当時宮城県出身の警察官僚として、首里陥落後は轟の壕で業務を遂行していまして、壕に居た佐藤特高課長と共に警察・県庁職員らが「住民が壕を出るのを認めてくれ」と、陸軍軍人を説得したとされている方で、結局、六百人余りの避難民が米軍に投降し命をつないだとされています。そんな身を挺して避難民を救おうとした佐藤特高課長が、至近弾を浴びれば全員即死みたいな、こんな危険な岩陰に滞在していたとは‥‥。

振り返って、今来た道の方向を撮影しています。大きなドリーネ(窪地)であるのが判ります。

轟の壕の窪地に降り始めた場所が近づいて参りました。窪地壁面の状況も上り坂となっています。この斜面を上りきると、解説板がある平坦な場所に出ると思われます。窪地(ドリーネ)の全周の様子を知りたいので、このまま登って行きましょう。

家庭ゴミが多いですね~。前進しても前進してもゴミが現れます。

農家の園芸資材であるビニールシートとかですね~。これらのゴミの下にご遺骨がある可能性がありますよ。戦後一度も掘り返されてない可能性がありますからね。

次の目指すは「沖縄工業健児之塔」です。と言いつつ到着しました。(^^;)

同塔の専用駐車場はありませんが、付近の道路上に駐車出来るので問題なく駐車出来ると思います。同塔は摩文仁平和祈念公園内の東側に位置する平和祈念資料館の東側に隣接してあります。同塔は車道から見えるので発見しやすいと思われます。立地はと言いますと、海岸沿いの崖上にあり背後に木々が茂っていますから海は見えないのですが、潮風と共に波音も聞こえてくる場所にあります。平和祈念公園内ですから、近くには展望台もあったりしますから、慰霊に併せて太平洋を展望できますね。

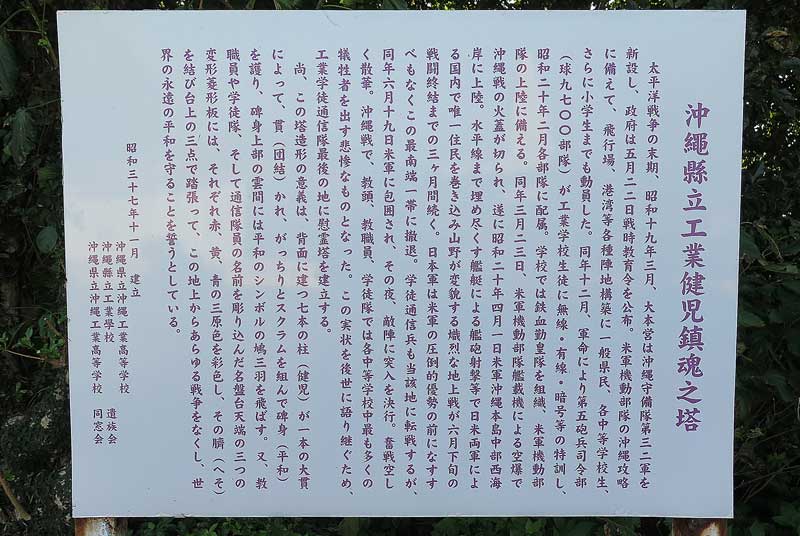

「沖縄工業健児之塔」

「沖縄工業健児之塔」です。近年改装工事が為されて、慰霊塔の中では比較的良好な状態を維持しています。7本の柱は7人の武士を表し、柱横に連なりスクラムを組ませ協力を象徴していると言うモニュメントです。7本の柱にしっかりと守られていますね。

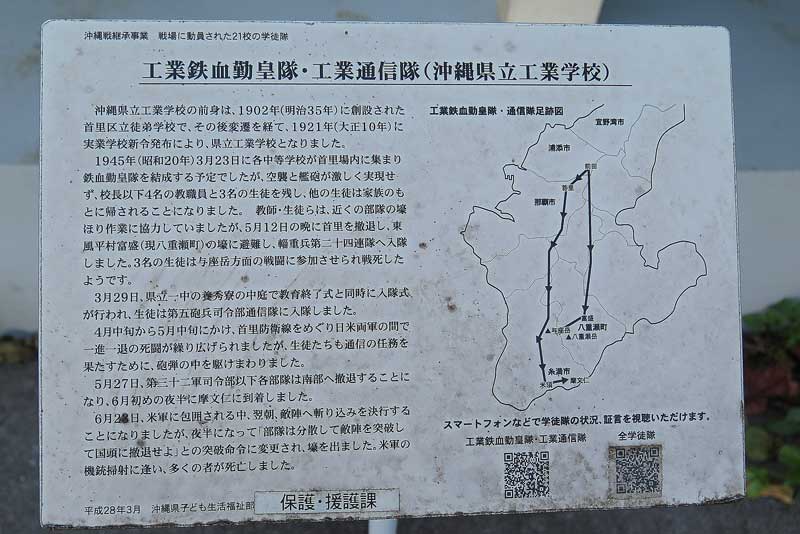

同塔は大東亜戦争中、沖縄、その他の地域で戦没した沖縄県立工業高等学校の同窓生、職員、生徒167名が祀られています。同校は、沖縄戦では、生徒97名が動員されました。生徒達は鉄血勤皇隊や通信隊を組織するなどして戦闘に参加し、88名が犠牲となりました。学徒隊の中では最も高い戦没率であったとされています。

軍の解散命令が出た後に、慰霊塔の背後にある壕内で学徒が自決したとされている事から、私も同塔背後を徹底的に調査したことがあります。その結果壕はありませんでした。あるのは亀裂です。深い所では4メートルぐいらはあるでしょうか。そんな亀裂が100メートルぐらい続いていました。亀裂の最終局面で一カ所壕がありましたが、その場所はこの「沖縄工業健児之塔」からかなり離れていますので、背後という事には当たらないと思います。調査の結果平成20年(2008年)ですが、頭骨も含めて一柱見つけることが出来ました。この「沖縄工業健児之塔」から40メートルぐらい離れた場所でした。遺品としてはかなりしっかりした鉄兜のみが見つかっています。学徒隊との関連を裏付ける遺品等は発見されませんでした。

御霊様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。m(_ _)m

「沖縄県立工業健児鎮魂之塔」説明文です。テキストに起こしてみました。因みにこちらの塔名は「鎮魂」と言う文言が加入してありますね。

【沖縄県立工業健児鎮魂之塔】

太平洋戦争の末期、昭和一九年三月、大本営は沖縄守備隊第三十二軍を新設し、政府は五月二二日戦時教育令を公布。米軍機動部隊の沖縄攻略に備えて、飛行場、港湾等各種陣地構築に一般市民、各中等学校生、さらに小学生までも動員した。同年十二月、軍命により第五砲兵司令部(球九七〇〇部隊)が工業学校生徒に無線・有線・暗号等の特訓し、昭和二十年二月各部隊に配属。学校では鉄血勤皇隊を組織、米軍機動部隊の上陸に備える。同年三月二三日、米軍機動部隊艦載機による空爆で沖縄戦の火蓋が切られ、遂に昭和二十年四月一日米軍沖縄本島中部西海岸に上陸。水平線まで埋め尽くす艦艇による艦砲射撃等で日米両軍による国内で唯一住民を巻き込み山野が変貌する熾烈な地上戦が六月下旬の戦闘終結までの三ヶ月間続く。日本軍は米軍の圧倒的優勢の前になすすべもなくこの最南端一帯に撤退。学徒通信兵も当該地に転戦するが、同年六月十九日米軍に包囲され、その夜、敵陣に突入を決行。奮戦空しく散華。沖縄戦で、教頭、教職員、学徒隊では各中等学校中最も多くの義税者を出す悲惨なものとなった。この実情を後世に語り継ぐため、工業学徒通信隊最期の地に慰霊塔を建立する。

尚、この塔造形の意義は、背面に建つ七本の柱(健児)が一本の大貫によって、貫(団結)かれ、がっちりとスクラムを組んで碑身(平和)を護り、碑身上部の雲間には平和のシンボルの鳩三羽を飛ばす。又、教職員や学徒隊、そして通信隊員の名前を彫り込んだ名盤台天端の三つの変形菱形板には、それぞれ赤、黄、青の三原色を彩色し、その臍(へそ)を結び台上の三点で踏張って、この地上からあらゆる戦争をなくし、世界の永遠の平和を守ることを誓うとしている。

昭和三十七年十一月建立

沖縄県立沖縄工業高等学校

沖縄県立工業學校遺族会

沖縄県立沖縄工業高等学校同窓会

白いパネルの説明文です。ギリギリ読めますね。

塔は、背面に建つ七本の柱(健児)が一本の大貫によって、貫(団結)かれ、がっちりとスクラムを組んで碑身(平和)を護り、碑身上部の雲間には平和のシンボルの鳩三羽を飛ばす。又、教職員や学徒隊、そして通信隊員の名前を彫り込んだ名盤台天端の三つの変形菱形板には、それぞれ赤、黄、青の三原色を彩色し、その臍(へそ)を結び台上の三点で踏張って、この地上からあらゆる戦争をなくし、世界の永遠の平和を守ることを誓うとしていると書かれていますね。

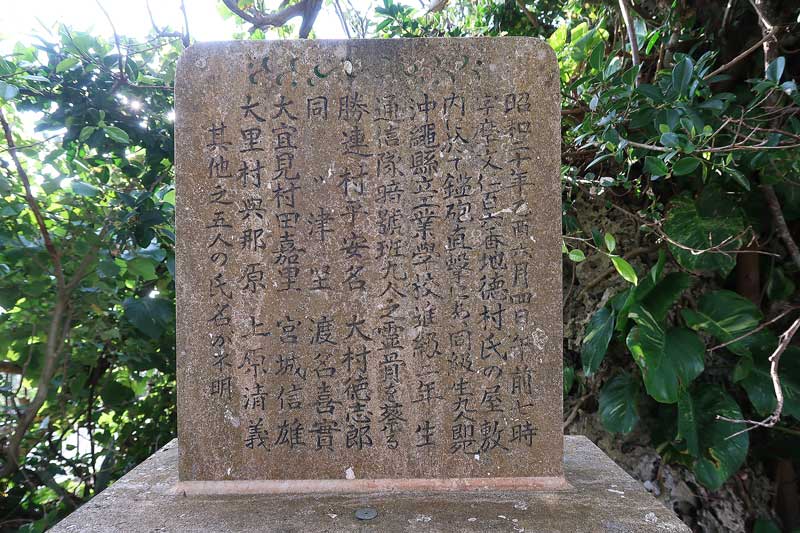

小さな碑が霊地内の左端に設置されていました。

碑文は概略「昭和20年6月4日、午前7時摩文仁百六番地徳村氏の屋敷内で艦砲の直撃を受け、沖縄県立工業高等学校の学徒九人が即死した‥‥。四人の記名と五人が氏名不詳である」と記されています。

霊域には「クワデーサー」(和名はモモタマナ/桃玉名)の木が植えられているので、沢山の実が落ちていました。この実はヤシガニの大好物だそうですよ。(^o^)

沖縄県立工業健児鎮魂之塔の左側に展開する芝地を写しています。樹林帯も見えていますが、幅は狭くて約30mぐらいの樹林帯が帯のように連なっていまして、樹林帯に先は崖になっています。晴れてのどかな公園風景ですが、この写真に写されている範囲内で頭蓋骨を含む完全一体の御遺骨を発見しました。

その場所は芝地と樹林帯の境目、概ね写真の左手ですが、柵が見えていますよね。そこは沖縄県立工業健児之塔から見ると約50mぐらい東に移動した場所辺りなのですが、芝地から3mぐらい入った所にある壕で、私は頭蓋骨を含む完全一体の御遺骨を発見したのです。平成20年(2008年)第35回沖縄遺骨収集奉仕活動での成果でした。過去の記録としてご覧下さいませ。

《過去の写真ご紹介》

【平成20年(2008年)2月撮影】

岩の割れ目から壕に入りしばらく前進すると、日本軍将兵が被っていたヘルメットがありました。こんな大きな遺品がそのままという事は、まだこの壕は誰も調査していないと感じた私は胸が高鳴りました。急がず目を凝らして極めて慎重に奥に進んでいきました。

壕はどんどん狭くなりましたが、ヘルメット発見場所から2mぐらい進むと、人間がやっと入れるような隙間でしたが、遂に御遺骨を発見しました。丸く崩れていない頭蓋骨や大腿骨が見えます。その他小さな骨も奥の方に掛けて散乱しています。また岩に隙間が見えますね。一部の御遺骨は下の空間にある壕に落ちていました。それら全て収骨してみると完全一体の御遺骨と宣言して良いボリュームとなりました。

発見御遺骨のあった場所の手前側は下に穴があり、そこにも壕と呼べる空間がありました。写真は今にも下に落ちそうな脛骨です。足の細かい骨等は皆下に落ちていました。

収骨する皆さんが全力で記名遺品を探しましてメガネ二個が出てきましたが、残念ながら身元を特定する遺品はありませんでした。メガネが二つ出てきました。べっ甲で作られています。べっ甲で作られたメガネは珍しいような気がします。箱のようなものは「マッチ」と思われますが、驚くことに箱の部分は金属でできていました。また本部に送った土砂からキセルの金属部分も発見されていましたが、氏名の特定は出来なかったようです。また近くではサーベルも発見されましたが、腐食が酷く記名があるとは思えませんでした。

この御遺骨のあった場所は公園芝地から3mジャングルに入った場所です。このように公園からジャングルに入って直ぐ。道路からジャングルに入って直ぐ‥。こうした「○○から入って直ぐ」の場所は、御遺骨発見に向けての極めて穴場的場所であると強調したいです。例えば道路からジャングルに団体で入る場合をイメージして頂くと解るのですが、こうした場合大概道路からジャングルに入るに際して、「入りやすい場所から一列縦隊で入る」事がとても多いのです。このように道路から入って一直ぐの場所は、とても見落としが多い場所と言えるでしょう。

過去写真掲載はここまでです。

「沖縄工業健児之塔」の左横から背後に掛けて、立派な遊歩道が完成していました。この遊歩道は令和3年(2021年)に完成したものです。新しい遊歩道で下に降りてみましょう。

新しい遊歩道の左手を撮影しています。この辺りは凄いフィッシャーとなっていますが、落下防止用に金属ネットを張った為に、その上を蔓植物が伸びて、金属ネットは見えますが、フィッシャーそのものは全く見えなくなっていますね。

ここも同じような感じです。凄いフィッシャーがある場所です。

立派な遊歩道です。

分岐しています。左に進んでみましょう。

Uターンするように東の方向に向きました。遠方には絶壁と言える崖が続いているのが解ります。確かに急峻な崖なのですが、意外にも崖の少なくとも三カ所から崖下に降りられるルートがありますね。また崖の最奥部は極めて急峻な崖になっていますから、慶座絶壁(キーザバンタ)と思われる方も居られると思いますが、同絶壁は更に300m程東に進んだ場所になります。

遊歩道の路面には宿根雑草も根を張り出していました。遊歩道は三年前に新築されたものですが、三年も経過すると種も土も狭い隙間に入り込んで来ると言う訳ですね。

階段下の平坦部は平和祈念公園の一部ですから、新設された遊歩道は、階段を降りきると終了という事になりますね。

遊歩道のその先が緩斜面になっているのが解ります。その先には崖下を利用した古墓群があるので行ってみましょう。因みにこの先は立ち入り禁止にはなっていません。安心して進んでみて下さい。(^o^)

緩斜面を降りると、ご覧のように、数基ですが崖下を利用して設けられた古墓群があります。古墓と言う表現を使いましたが、お墓の形式が古墓であると言う意味です。よく見るとあちこちに石垣が積まれ、墓入り口も小石が積まれるなどして塞がれているのが見えますね。

岩盤の崖下を利用して構築された古墓ですね。入り口の周りには石垣が積まれているのが判ります。お墓の入り口は、ご覧のようにセメントでしっかり塞がれています。

石垣が積まれていますが、不完全な形状となっています。沖縄戦で破壊された後、戦後再構築されなかったのでしょう。と言う事で、戦前は古墓であったと思われます。

この先にもお墓がありますね。行ってみましょう。

コンクリートで整形されたお墓ですね。入り口の周りを見ますと、広範囲に石垣が積み上げられているのが判ります。

一番右端にも小さなお墓がありました。

調査・遺骨収集作業開始です

金光教那覇教会の林先生が、最後の遺骨収集奉仕活動では、ゴミが大量に捨てられている、この場所で遺骨を探したい‥‥。との事でした。と言う事で、最終日の今日は、このゴミ山での遺骨収集奉仕活動と相成りました。写真に写されているように、トウツルモドキ群の蔓をまず剥がす作業から始まりました。(^o^)

トウツルモドキ群の表皮を剥がすと、出て来るわ出てくるわで、もの凄いゴミ山が出現しました。

ご覧のように、プラスチック容器などは、なかなか腐らない事が良く解りますね。

プラスチック容器と共に、空き缶・空き瓶も目立ちます。

探索活動の場は、ご覧のように結構な急傾斜です。

皆さんが、思い思いの場で作業していますね。(^o^)

福岡さんが見えます。(^o^)

この辺りもゴミが凄いです。

この辺りもゴミが凄いです。

崖上を撮影しています。上からゴミを投げ捨てたと言う事ですよね~。

ご覧のように、ゴミの層が分厚いですよね~。

金光教の遺骨収集奉仕活動の最後のミニ慰霊祭が始まりました。中央に居られるのが、那覇教会の林先生です。林先生はこの時86歳です。ジャングル内を歩く速度は、驚くほど速いですよ。(^o^)

先生が読経を続けています。参加者の皆様も声を合わせています。

ミニ慰霊祭が終わりました。