令和6年(2024年)沖縄遺骨収集奉仕活動

- 2月14日(水)糸満市役所、戦没者遺骨収集情報センターご挨拶

- 2月15日(木)久しぶり参加の田中さんを交え大渡方面の海岸線で調査・遺骨収集

- 2月16日(金)これまで誰も調査していないフィッシャー(岩の裂け目)を発見!!

- 2月17日(土)慰霊巡拝 第49回金光教沖縄遺骨収集奉仕参加

- 2月18日(日)慰霊巡拝 第49回金光教沖縄遺骨収集奉仕参加

- 2月19日(月)これまで誰も調査していないフィッシャーの発掘作業開始

- 2月20日(火)これまで誰も調査していないフィッシャーの発掘作業継続

- 2月21日(水)フィッシャー内から完全一体のご遺骨発見 収容を開始!

- 2月22日(木)収容作業の継続(慌てず慎重に作業を進める)

- 2月23日(金)完全一体のご遺骨収容作業が完了しました!

- 2月24日(土)金光教那覇教会教師による現地ミニ慰霊祭催行

- 2月25日(日)来年の作業場所捜し(摩文仁の未踏の地域を彷徨する)

※金光教那覇教会による遺骨収集は本年の第49回で終了しました

サイト管理人は第10回から参加させて頂きました。衷心より御礼申し上げます

2月24日(土) 金光教那覇教会教師による現地ミニ慰霊祭催行

今日の天気予報は「曇り」です。予想最高気温22度、降水確率は40%、40%ですから、雨の心配がありますが昨日も同じ40%、40%で雨は降らなかったので、今日も降らない事を期待しましょう。今日は完全一体のご遺骨発見現場に金光教那覇教会の教師の方にお越し頂き、ミニ慰霊祭を執り行う予定です。

戦没されたご遺骨は、発見された遺品類から沖縄第三十二軍将兵である事が判明しました。私達参加メンバーは、昨日も記名遺品を是が非でも探し出そうと全力で奮闘しました。「見つかれば故郷に帰れますよ~」私達は心でそう呼びかけながら探し続けました。しかしながら、結果として記名遺品は見つかりませんでした。

その事が返す返すも残念なのですが、米軍の砲撃で隠れていたフィッシャーで、落石により圧死され戦後79年の歳月を重い岩石の下敷きにあった戦没者を救出出来た事をもって良しとし、更には金光教那覇教会の教師をお招きして、慰霊行事が執り行える事をもって誰にも看取られず圧死した戦没者の慰霊が果たせるのではないかと思わずには居られません。

本日朝の慰霊巡拝では、「沖縄陸軍病院第一外科壕(アブチラガマ)」の再入壕、「琉風之碑」を訪ねました。

「沖縄陸軍病院第一外科壕(アブチラガマ)」に再入壕します。(^o^)

同壕の内部が水没しているか、していないかは毎年コロコロ変わるので、今年から一度壕の中を観察して、入れそうだと判断した場合のみ再度訪れて壕内部を撮影する事にしました。と言う事で、先日の15日に訪れた際は「入壕出来る」と判断し、こうして再入壕する事と相成りました。同壕の内部調査は私も初めてなので、壕内の全貌解明が為るかとても楽しみです。(^o^)

写真中央部に、「沖縄陸軍病院第一外科壕(アブチラガマ)」の壕口が見えてきましたね。(^o^)

アブチラガマの壕口です。壕口の高さについて沖縄戦当時は、もっと高さがあったと推測されます。立って入れる程では無かったと思いますが、体を少し屈めれば入れるぐらいではなかったかと思います。戦後79年経過していますから、壕手前の斜面から大量の土砂が流れ込み、壕口も狭くなったと思います。勿論壕内にも土砂が流れ込みヘドロのような形で堆積している事は間違いありません。

壕口にある、私が定点観測の指標としている測量杭です。今年の様に壕の中にも水が貯まってない年もあれば、年によってはこの測量杭が水没している事もありますから、その落差には驚くばかりです。

壕の中に入りました。右側の縁を進んでいます。この辺りはまだヘドロもなくて問題なく歩けます。因みに壕口はとても狭く、カメラを落としたら大変な事になるので壕口辺りは撮影していません。

今回は縁を歩くのではなく、写真中央部まで進んでみる予定です。問題はヘドロの深さですが、入ってみないと判りません。長靴が埋まるギリギリまで進んでみるつもりです。

壕内の左側を撮影しています。こちら側から廻ってみようとも思いましたが、こちら側から撮影すると、ライトが届かず暗くなってしまう可能性が高いので、

それではヘドロの海に入ってみましょう。(^o^)

少しずつ深くなってきましたよ~。ヘドロはとても柔らかいですね。

ヘドロのひび割れも深いですね~。ヘドロが深くなるにつれて、長靴も動きません。長靴を抜くのが大変です。(^^;)

ゲゲゲ! 長靴の限界が近づいている! やばい。急に深くなってきた。しかも力を入れると沈む! あと二歩で長靴はヘドロまみれか! ここで立ち止まって撮影してみよう。

この写真が一番の核心です。即ち一説では、右には坑道が奥深く続いているとの説があるからです。

【画像編集ソフトで露光量をアップしています】

もしも岩陰から更に坑道が続いているのなら、その坑道を自分の目で見たいと思っています。しかしながら、写真の地盤面をよくよく観察すると、縁は若干盛り上がっている事から、壕空間はここで終わりのようにも見えますね。この写真をご覧になっている皆様は、どのような印象を持たれたでしょうか?

壕内の一番広い場所を撮影しています。

【画像編集ソフトで露光量をアップしています】

壕内の一番広い場所を撮影しています。壕内空間の左側にも岩陰があり、見えない部分がありますね。ただ左手方向には坑道が伸びていないと聞いています。

今立っている場所から、一番奥まった場所までの距離は、ご覧のように約5mですね。カメラは若干広角側に設定されているので6m以上あるような印象を受けますが、赤いレーザーマークは適正に照射しているので距離は正確だと思います。

壕内の左端を写しています。

【画像編集ソフトで露光量をアップしています】

壕内の左端を写しています。地盤面の黒っぽい場所は、水が貯まっているように見えますね。と言う事は、その辺りが一番低い場所になるのでしょう。

やっと固い地盤まで戻りました。

ヘドロ表面の様子です。表面のみ茶色ですが、その下はご覧のように真っ黒な汚泥ですね。

歩いた場所を撮影しました。急に深くなっている事から、ご覧のようにヘドロ部分は僅か2mぐらいしか前進出来ませんでした。更に先に行くには、もっと丈のある長靴でないと駄目ですね。来年もホームセンターを訪ねて、丈の長い長靴があるかどうか探してみます。(^o^)

次に目指すは「琉風(りゅうふう)之碑」です。糸満市伊原にあり、「ひめゆりの塔」から直線距離で500mぐらいしか離れていません。また気象台職員の方々の沖縄戦への貢献度は、裏方の仕事なので過小評価されがちですが、沖縄戦での活躍ぶりは感涙ものであると思っています。その意味で、ぜひ訪れて頂きたい慰霊塔でもあります。

国道331号線の反対側の町並みを写しています。「ひめゆりクリニック」さんの建物が、「琉風之碑」入り口の目印となりますね。

国道331号線から撮影しています。実はすでに「琉風之碑」は写真に写されています。国道331号線から150m程進むと左側にあると言う事になります。

到着です。

「琉風(りゅうふう)之碑」

「琉風之碑」です。米国の施政権下であった1955年12月15日に、全国の気象台職員の芳志により建立さました。碑のある場所は糸満市伊原ですね。国道331号線から脇道に入り150mほど進むと左側に見えてきます。前回の慰霊巡拝は平成26年(2014年)2月13日でしたから、8年ぶりの訪問となりますね。ところで、同碑は近年改装された雰囲気がありますよ。手摺が新たに設けられたりと、真新しく刷新された部分もあります。また大きな樹木が一本ありましたが、枯れてしまったようです。

御霊様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。m(_ _)m

《過去の写真ご紹介》

【平成26年(2014年)2月13日撮影】

「琉風之碑」です。米国の施政権下であった1955年12月15日に、全国の気象台職員の芳志により建立さました。碑のある場所は糸満市伊原です。国道331号線から脇道に入り150mほど進むと左側に見えてきます。「ひめゆりの塔」からは直線で200mぐらいの近さに有るのではないかと推測しました。それにしても、訪れる人もほとんど無いような印象で、少し寂しい感じがします。

過去写真掲載はここまでです。

所在地ご紹介

「駐車場・トイレはありません。路上駐車となります」

《書籍ご紹介》

「特攻に殉ず」

田村洋三著 中央公論新社 平成16年(2004年)6月初版

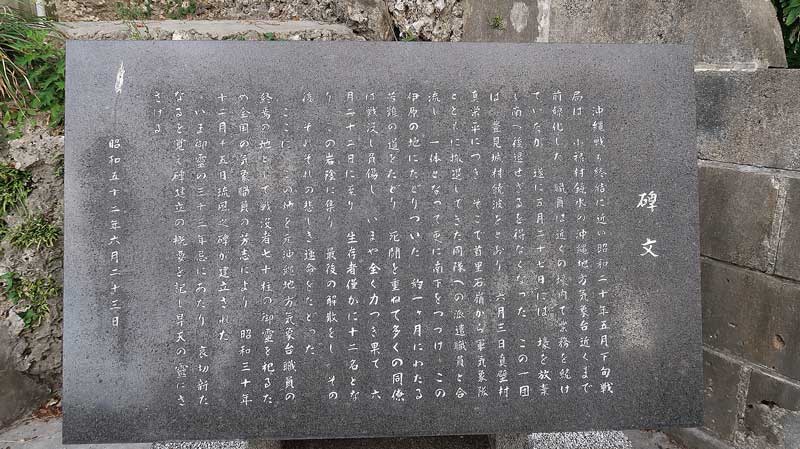

碑文です。読めますがテキストに起こしてみました。ご覧下さいませ。

【琉風之碑碑文】

沖縄戦も集結に近い昭和二十年五月下旬、選局は小禄村鏡水の沖縄地方気象台近くまで前線化した。職員は近くの壕内で業務を続けていたが、ついに五 月二十七日には壕を放棄し南へ後退せざるを得なくなった。

この一団は、豊見城村饒波をとおり、六月三日真壁村真栄平につき、そこで首里石嶺から軍気象隊とともに撤退してきた同隊への派遣職員と合流し、一体となってさらに南下をつづけ、この伊原の地にたどりついた。

約一か月にわたる苦難の道をたどり、死闘を重ねて多くの同僚は戦没し負傷し、いまや全く力つき果て、六月二十二日に至り生存者僅かに十二名となり、この岩陰に集り最後の解散をしその後それぞれの悲しき運命をたどった。

ここに、この地を元沖縄地方気象台職員の終焉の地として、戦没者七十柱の御霊を祀るため、全国の気象台職員の芳志により、昭和三十年十二月十五日琉風の碑が建立された。

いま御霊の三十三年忌にあたり、哀切新たなる?見え碑建立の概要を記し昇天の霊にささげる。

昭和五十二年六月二十三日

達筆で「琉風之碑」と彫られていますが、白い塔も碑題も新たに塗装されました。

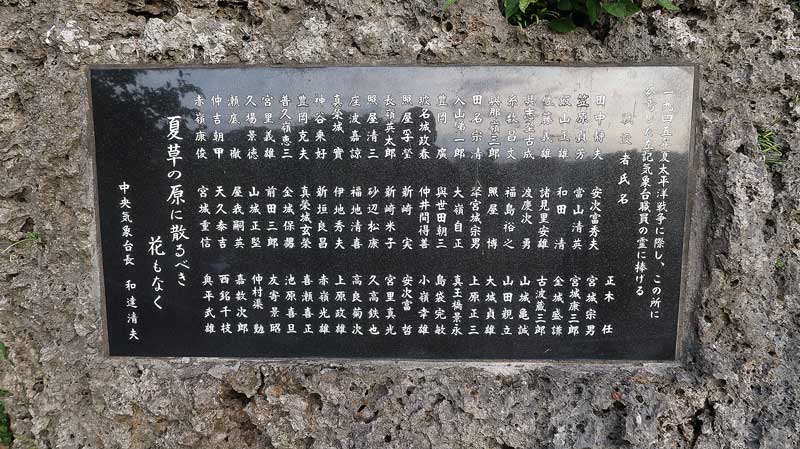

沖縄戦で戦没された沖縄気象台職員72柱の名前が刻まれていますね。

夏草の 原に散るべき 花もなく

調査・遺骨収集作業開始です

ご遺骨が発見された現地でミニ慰霊祭を催行して頂く為に、金光教那覇教会の嶺井ご夫妻にお越し頂きました。(^o^)

ありがとうございます。ジャングルに入る前に全員で記念撮影しました。立っている列の右側から金光教那覇教会の嶺井さん、吉井さん、遺骨収集情報センターの磯部調査員、金光教那覇教会の嶺井さん、前列右側から三浦さん、そして福岡さんです。(^o^)

無事にご遺骨発見現場に到着しました。ミニ慰霊祭挙行の準備が始まりました。昨日と同じ気象状況みたいですから、雨の心配もほぼ無いので、安心して戦没者慰霊行事を執り行う事が出来そうでホッとしています。(^o^)

嶺井さんによる拝詞集の奉唱が始まりました。ご覧のように線香に火を灯し、生花と共に、お菓子や飲料水そしてお酒を御供えしました。

亡くなられた守備軍将兵は、爆撃に伴う大量落石による圧迫死と推測されますが、誰にも看取られず亡くなられてから実に79年ぶりに、こうして暖かな人の手により収容されました。感無量です。私達メンバーは、一個一個の骨片を大切に取り扱い、そして無言の会話をするかのように慈しみの心を持ってご遺骨と応接しました。戦没者は国難に際し、命を張って祖国日本を守ろうと命脈が尽き果てるまで戦い抜いてくださったのです。戦没者の児孫たる私達は、そうした将兵への感恩の念に思いを馳せ、可能な限りの慰霊の取り組みをしたいと願いました。金光教那覇教会の嶺井先生にお越し頂き、こうした宗教者による慰霊祭催行を戦没者の方もきっと喜ばれている事でしょう。(^o^)

奉唱の区切りのようです。嶺井さんが頭を下げられました。拝詞集の奉唱を続けて下さるようです。戦没者も発見される事を79年間待ち続けた甲斐があったと、きっと喜ばれている事でしょう。(^o^)

嶺井さんの拝詞集の奉唱が続きます。次は「祖先賛詞」ですね。「代々の 祖は わが 家の 神わが 神と 心 尽つくして 斎き 奉らな‥‥」

メンバーの皆さんも、静かに流れる拝詞集の奉唱に耳を傾けて聞き入ります。

嶺井先生には色んな拝詞集の奉唱をして頂きました。誠にありがとうございました。この後無事にミニ慰霊祭は終了しました。

亡くなられた将兵も千の風になって天国に召されたに違いありません。いやそう信じたいです。2mもの厚みの岩石が襲いかかり圧迫死され、そして今その重圧から79年ぶりに解放されました。残念なのは、これほど見事な完全一体のご遺骨なのに、記名遺品が無いが為に故郷への帰還が叶わない‥‥。かえすがえすも残念ではあります‥‥。

ご遺骨の見納めです。「さようなら」

金光教那覇教会の嶺井さんご夫妻がお帰りになりました。福岡さんの発案で、福岡さんと私は二人でフィッシャーの底に降りて行き、ご遺骨発見場所にお菓子と共に御神酒を散布しました。戦没者が待っていた79年の歳月の重みを思うとき‥‥。

サイト管理人は福岡さんと共に、このフィッシャーの底でしばし慟哭しました‥‥。

ご遺骨発見場所のフィッシャー(岩の割れ目)を斜め横から撮影しています。両側の岩盤をご覧下さいませ。薄~い緑色になっている岩盤は掘っていません。飴色をした岩盤が今回掘った範囲となりますね。幅は平均すると60cmから70cmぐらいでしょうか。下に行くほど少し狭くなっていますね。下側は狭くなっているものの、下に行くほど土砂の搬出は時間が掛かり大変でした。それにしても、ご遺骨が有るのか無いのか判らない状況のなかで、良く掘りましたね~~~~~~~~。(^o^)

今度はフィッシャー(岩の割れ目)の上から撮影しました。この写真でも同じように、薄~い緑色になっている岩盤は掘っていません。飴色をした岩盤が今回掘った範囲となりますね。

フィッシャー(岩の割れ目)の上端部から、一番深く掘った場所までの距離を測定すると、なんと3.465mと出ましたよ~。いや~、頑張りました。改めて福岡さん、三浦さん、そして吉井さん、本当にお疲れ様でした~。(^o^)(^o^)(^o^)(^o^)(^o^)(^o^)(^o^)(^o^)(^o^)

無事に完全一体のご遺骨の収容を終え、遺骨収集情報センターの磯部調査員にご遺骨を引き渡したので、私達メンバーは三年前からずっと取り組んでいる場所に行き、継続して収集作業をする事になりました。(^o^)

皆さんがそれぞれ思い思いの場で収集作業を開始しました。(^o^)

吉井さんが作業している場所は、三年前からずっとご遺骨が発見され続けている場所となっています。戦没者がその場に倒れて遺骨になったと言うよりは、砲撃か手榴弾で肉体が四散したような状態で見つかるのです‥‥。

福岡さんは表皮をゴミが覆う場所に挑戦です。

ご覧のように、ゴミは瓶類も多く捨てられているので、ケガだけはしないように注意したいです。

福岡さんもゴミを排除した後でご遺骨を探し出しました。

吉井さんの場所からは、ご遺骨が少し発見されているようです。

全部人骨ですね。

またご遺骨があったようです。(^o^)

フルイで丹念に細かなご遺骨や遺品を探します。

オ~。少しずつ増えていますね。(^o^)

薬莢が見つかりました。

こちらはヤドカリ君でしょうか?

安全な場所の地面に置きました。さよなら。(^o^)

大きな樹木の両側から攻めるようです。樹木が少し可愛そうですが、太い根が土中に入っているので、枯れることは無いと思われます。

今次遺骨収集作業で収容したご遺骨と遺品類、そして砲弾の破片です。ご遺骨も細かいながら結構な数が見つかりました。

こちらは明らかに人骨で無い骨が集められています。遺骨収集情報センターから、動物の骨なども紛らわしいので、現地に残置せず集めてほしいと言われているので回収します。