平成27年(2015年)沖縄遺骨収集奉仕活動

- 1月16日(金)故具志八重さんのお墓参り

- 1月17日(土)遺骨収集事前調査(林先生他4名)

- 1月18日(日)第9回摩文仁清掃奉仕、遺骨収集事前調査(林先生他6名)

- 2月07日(土)束里の構築壕と摩文仁で遺骨収集

- 2月08日(日)「沖縄県遺族連合会」の遺骨収集奉仕活動に参加

- 2月09日(月)摩文仁の沖縄守備軍第三十二軍関連壕で遺骨収集

- 2月10日(火)午前単独で、午後四名にて摩文仁で遺骨収集

- 2月11日(水)松永さん中里さん吉井さん福岡さんと摩文仁で遺骨収集

- 2月12日(木)福岡さんと二人で、遺骨収集範囲の表示作業

- 2月13日(金)吉井さん福岡さん田中さんと摩文仁で遺骨収集

- 2月14日(土)第42回 金光教沖縄遺骨収集奉仕参加

- 2月15日(日)第42回 金光教沖縄遺骨収集奉仕参加

2月15日(日) 第42回金光教沖縄遺骨収集奉仕参加

遺骨収集二日目、今日の天気予報は、晴れのち曇り、雨は昨日に続き0%です。最高気温は21度で三月上旬並みになるそうですから、本土から来ている人達にとっては、体感的にはかなり暑くなりそうですよ。(^o^)

参加者の多くの皆さんが、筋肉痛を抱えての二日目かもしれませんが、何を隠そう、この私も初めて強い筋肉痛になっています。これほどの違和感は、もしかしたら座骨神経痛かもしれません。私は以前マラソンランナーでしたが、現役でガンガン走っていた頃は、よく座骨神経痛になりました。その時の症状と似ていますので、古傷が痛み出したという感じでもあります。歩く度に痛みが走りますが、そんな事に構っていられません。痛みを押して今日も頑張ります。(^o^)

それでは、今日も一日無事故を合い言葉に、無理のない範囲で頑張りましょう。(^o^)

第42回金光教沖縄遺骨収集奉仕

昨日と同じく、まず最初に摩文仁山上に向かい朝のご祈念を行います。一般参加者の皆さんも同じように心を一つにします。

林先生が昨日の1班による完全一体の収骨状況を説明して下さいました。その1班の皆さんは、本日も引き続き同じ場所を調査収集に当たるそうです。周囲で新たに御遺骨の発見がありましたからね。また他の班も、指定された同一地域内で引き続き遺骨収集を続けるという事になりました。

参加している皆さんも、昨日の疲れも見せず熱心に林先生のお話に耳を傾けていました。過ぎてしまえば二日間というのはあっという間ですよね。最後の今日も頑張るぞと皆さんが、意気込んで居られるのでしょう。

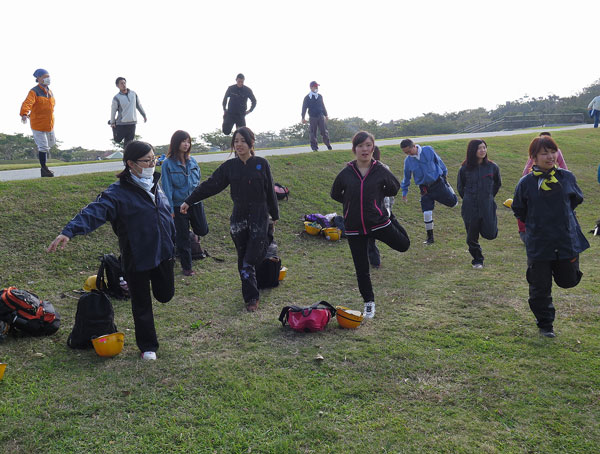

沖縄在住の嶺井さん主導での朝の体操が始まりました。隣のマイクを持っているのは柳さんというかたです。朝一番で、しっかり身体を動かして眠っているままの筋肉を目覚めさせてやりましょう。朝の体操は効果抜群、きっと事故防止に役立ちますよ。

元気いっぱい、ユーモアも交えて朝の体操の号令をかける嶺井さんです。毎年有り難うございます。

ところで参加記の中で全員を撮影するのは不可能なので、この場をお借りして、皆さんの前にお邪魔して撮影させて頂きます。よろしくお願いしま~す。

おじゃましま~す。

おじゃましま~す。

おじゃましま~す。

おじゃましま~す。

おじゃましま~す。

おじゃましま~す。

おじゃましま~す。

おじゃましま~す。

2班の皆さんですね。

同じく2班の皆さんですね。

こちらは3班の皆さんです。

4班の皆さんです。

こちらは1班の皆さんです。

同じく1班の皆さんです。

福岡や若松方面の方が多い4班の皆さんです。

中部・関西方面が多い3班の皆さんです。この班は一般参加者の方が多いという班ですね。

遺骨収集奉仕活動開始

写真左手の所にジャングルへの入り口があります。一列縦隊で入っていきますので、大勢が集合しますと、少し時間が必要ですから、皆さんがその順番を待っているところです。

ジャングルの中に入りました。この辺りはまだ道らしい雰囲気があるので歩きやすいです。

金光教の遺骨収集では、初めて遺骨収集に参加するという方が毎年多いので、この場をお借りして、ジャングル内での移動中の注意事項を簡単に列挙させて頂きます。

まず第一に登山と同じように、ジャングルを前進する際は、自分のペースで歩くことが大切です。これは遺骨を探している最中も同じ事が言えます。自分のペースだからこそ、自分の日常的な思考のペースになりますからね。普段の思考ペースだからこそ、冷静な判断力を維持し得ますし、自分のペースだからこそ移動中の疲労を抑え、結果として転倒事故などを防ぐ手立てとなり得ます。

写真ではご覧のように、手の届く範囲に木の枝や、蔓らしきものが沢山見えますが、前進する際にそうしたものを手で掴み、体重を預けると…。枯れ木だったりしたら、そのまま見事に転倒してしまいます。これは遺骨収集をされた方なら、二度や三度の体験があるはずです。体験してないなんて絶対にいわせませんよ~。(笑)

またジャングルでは、浮き石にも注意しなければなりません。浮き石に足を取られると、これまた見事に転倒することになります。これもまた、体験してないなんて人は居ないはずですよ~。(笑)

枯れ木による転倒を防ぐにはどうしたらよいか。?

枯れ木に掴まることによる転倒を防ぐには、木の幹(沖縄では木の幹と思っても根だったりしますが…)にすぐに体重を預けるのではなく、一度グイグイと幹を強くゆすり、枯れ木でない事を確実に確認してから、エイッと体重を預ければ大丈夫です。

安全確保のために、逆に一切の木に掴まらないというのは、確かに安全かもしれませんが、遺骨収集においては移動がとても非効率となりますので、グイグイと引っ張ってみて、安全が確認された木の幹にはどんどん掴まり、体重を預け効率よく移動しましょう。

また浮き石による転倒を防ぐにはどうしたらよいか。?

それはやはり、木に掴まる場合と同じように、すぐに全体重を乗せないようにするのがベストです。具体的にはジャングル行では、腰を少し落とし、少しオーバーにいえば、「すり足、差し足、忍び足」のような歩き方がベストです。(笑)

これは端から見ておかしな歩き方に見えるかもしれませんが、見栄えなんて気にしていられません。こうした歩き方にすれば、浮き石に足を乗せても、浮き石が動き始めた段階では、まだ完全に体重を預けていませんから、転倒には至らずよろけるレベルに留まる可能性が高くなります。

以上「自分のペースで歩く」、また転倒しないために「枯れた蔓・木かどうか確認する」「少し重心を落とした姿勢で歩く」というのを心に留めて行動してみて下さいませ。(^o^)

ここはジャングル入り口から150メートルぐらい中に入った所です。

間もなく一番標高が高い、且つ分岐点に到着します。

その分岐点から、続々通過する皆さんを撮影させて頂きました。

お疲れ様で~す。

お疲れ様で~す。

お疲れ様で~す。

お疲れ様で~す。

お疲れ様で~す。

昨日の私は1班の収骨場所に張り付いていましたから、他の班による調査・収集状況をお知らせする事が出来ませんでしたので、今日は全力で他班の方々の活躍ぶりをご報告させて頂きます。

2班の皆さんです (^o^)

まずは2班の皆さんが居られる場所にお邪魔しました。

作業開始から時間はあまり経過していないのに、随分と岩を除けました。お一人でやられたそうです。ビックリしました。

こちらもお一人で頑張っているようです。

頑張って下さいませ。

骨片が見つかりまして、発見場所を案内して下さいました。写真中央部分にあったそうです。

発見の経緯を説明しているのは高尾さんです。これから範囲を広げて探して見るそうです。

発見された骨片です。

5班の皆さんです (^o^)

オッ穴の中で作業していますね。近づいてみましょう。

一つですが御遺骨が見つかったそうです。これからもっと深く掘って見るそうです。

割れた瓶ですね。左手にはこちらも割れたお茶碗が見えます。

5班の皆さんです。御遺骨が数点見つかっているそうです。

4班の皆さんです (^o^)

一番海岸沿いの場所で、4班の皆さんが作業をしていました。

土砂をかなり掘り起こしていますね。頑張って下さいませ。(^o^)

御遺骨も少し見付かっています。

記名遺品も見つかりました。右側の物がそうです。

後で清掃してしっかり確認するという事ですが、ぱっと見には「ハヤマ」又は「ヘヤマ」と読めますかね。印鑑では無いようです。

5班の皆さんです (^o^)

5班の皆さんです。御遺骨が見つかっているようですね。

同じく5班の皆さんです。

遺品も見つかっています。一番上は、有線の電話通信に使用する電線でしょうかね。後は歯ブラシと万年筆が見つかりました。後で水洗いして記名があるかどうか確認するそうです。ちなみに歯ブラシには「大阪工業」という製造元は書かれているようですが、残念ながら記名は無さそうだという話です。

発見された御遺骨です。頭骨が多いようですね。

2班の皆さんです (^o^)

再び2班が頑張っている範囲に戻って参りました。

2班の皆さんが引き続き収骨作業をしています。

取りこぼしという印象ですが、数が増えています。ぜひ全ての御遺骨を収骨して、この場所は完了にしたいですね。

ここも2班の皆さんが掘り進めたそうです。残念ながら御遺骨の発見には至らなかったという話です。

奥の方で作業していますね。訪ねてみましょう。

骨片が見つかっているようですね。すいません。お顔の写真撮影を忘れてしまいました。

1班の皆さんです (^o^)

1班の皆さんですが、御遺骨が少し見つかったようです。

歯とかその他の小骨が見つかっていますね。

昨日の御遺骨発見場所に行こうとしていましたら、因藤さんにお目に掛かりました。金光教の遺骨収集に第一回から参加されている方です。つまり沖縄に42年前から通っていると言う事になりますから驚きですし、その長きにわたる取り組みに敬意を表したいですね。

中村先生もやって参りました。3班の皆さんもこちらに移動しつつあるようですね。

昨日収骨した場所から20メートルぐらい離れた場所で御遺骨が発見されたようです。現在リュックサックを降ろして穴の中に入って収骨作業を続けているようです。

入り口付近にある白布です。この御遺骨がその御遺骨のようですね。

そのまたすぐ隣でも御遺骨が出てきているようです。大きな岩の下で、寺田さんお一人で頑張って収骨作業をしていました。お疲れ様です。(^o^)

これが収集した御遺骨です。岩の下にあったので、御遺骨とか土は、かなり乾燥した状況ですね。

昨日の収骨現場です

ここは昨日の完全一体の収骨現場です。まだ数人が頑張って収骨作業をしていました。お疲れ様で~す。

丁寧に優しくここまで細かい御遺骨を収骨していただければ、御霊様もさぞ喜んでるでしょうね。

見て下さい。この細かい細かい御遺骨を。ありがたいですね。ボタンもまた一個出てきたようです。

岩の下に落ちている御遺骨を見つけようとしています。御遺骨はドンドン下に落ちていきますから、念には念を押したほうが万全ですよね。

この方も岩の下の方に注目して、まだ頑張っています。

3班の長谷川さんです。扇町教会でしたね。お疲れ様です。

お二方共に一般参加で、古井さんと山下さんです。古井さんは今年で6回目の参加でしたかね。お疲れ様です。(^o^)

ベテランさんの高尾さんです。お疲れ様です。

同じくベテランさんの小澤先生です。お疲れ様です。昨年は渡嘉敷島での慰霊祭でお世話になりました。

3班の皆さんが見つけた御遺骨です。

5班の収骨作業の様子 (^o^)

引き続き5班の皆さんが収骨作業を続けていました。下に下りて近づいてみましょう。

下に降りました。結構狭い作業場ですね。

運び出した土の中から御遺骨を選別しているところです。

御遺骨が出てくる場所は、この奥にあるようですね。

引き続き5班の皆さんが収骨作業を続けていました。ロンさんが居る前側辺りから御遺骨が出てくるようです。

現在の収骨状況です。細かいながら数多く出てきていますね。

御遺骨のみの写真です。頭骨の部分も多くありますね。

御霊様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。m(_ _)m

遺品です。色々ありますが、歯ブラシや万年筆は結果として記名は無いという結論になりました。

白布の前で作業をしている方々です。

4時から慰霊祭があるので、今から収骨した御遺骨を本部テントに持ち帰っても、お清め班に負担が掛かるだろうという事で、ここで「お清め作業」をやられていました。さすがですね。

4班の皆さんです (^o^)

4班の皆さんが作業している区域に到着しました。

凄いです。きれいさっぱり徹底して作業したのが手にとるように見えますね。爆風で全部吹き飛ばされたという雰囲気です。(^o^)

ここも全部岩を除けています。

吉永さんです。お一人で奮闘しています。

この土は戦後のものではないかという事で、この岩陰を全部掘って見るそうです。パワーがありますね。

バールを打ち込んで土の賢固な組成を破壊しているところです。

手榴弾が出てきました。

これも手榴弾ですね。

金光教が昔ここで収骨し作業が終了しているというマークである青テープです。この辺りでは至る所で目にしますね。

上でも作業していますね。行ってみましょう。

今朝見に来たときよりも、随分明るくなりましたよ。

凄いボリュームの岩を移動しましたね~。これだけ頑張ったのに御遺骨は出てこなかったという事で残念がっていました。う~ん。本当ですよね。ガックリです。(T_T)

作業はまだまだ続きます。頑張って下さいませ。

お疲れ様です。ベテランさんの小山さんと田中さんです。

お二方が見つけた御遺骨と遺品です。

上は手榴弾ではなく89式榴弾だと思われます。下はなんでしょうかね。ちょっと解りませんね~。

2班の皆さんです (^o^)

ベテランの橋本さんも頑張っています。

同じくベテランさんの小林さんです。

小澤さんと高尾さんのお二人が、御遺骨発見場所で引き続き収骨作業をしていました。

寺本さんもお一人で頑張っておられました。

1班の皆さんです (^o^)

1班の若い女性達が頑張っています。こんなに岩を除けたのですか~。凄いですね~。ビックリです。近くに寄ってみましょう。

御遺骨が出てきているようですよ。

発見した御遺骨の様子です。

これもそうですね。

こちらでも御遺骨が少し見つかっているようです。

量は少ないですが、歯もありますね。遺品も出ているようです。

松永さんと八重瀬ガイドの会の皆さんです。

北田さん寺田さんが収集作業をしている現場に戻ってきました。

吉井さんも加わっているようです。御遺骨の他、遺品も出てきているようです。

午前中の段階と比べ、随分と増えましたね。やはり御遺骨のほとんどが乾いていますね。

これはすぐ隣の発見現場の御遺骨です。手か足の指の御遺骨が出ていますね。

これもその隣から出ている遺留品です。御遺骨も一個だけ出ましたね。

米軍の手榴弾ですね。安全ピンは抜かれていますから、投げられて不発だったという状態でしょうかね。

昨日の収骨現場です

昨日の完全一体の収骨現場に戻ってきました。作業している方が三人いらっしゃいました。最後の最後までここに張り付いて収骨を続けた、その想いは色々とお有りだと思いますが、記名遺品を見つけたいというのも動機の一つだったかもしれません。しかしながら遂に最後まで記名遺品は発見されませんでした。

単独一体の御遺骨でしたから、記名遺品さえ見つかれば故郷に帰られたのに…。その点のみが惜しまれてなりません。“絶対に故郷に帰って頂こう!!” これはここでの収骨作業に従事した皆さん全員の共通した願いでもありました。昨日から多くの方々が、その思いのみで全力投球で取り組んだうえでの結果ですから、その残念な思いは余計に募ります。

でもでも、でもですよ、ここまで徹底して、そして丁寧に収骨してもらった御霊様は、心から「ありがとう」と喜ばれているに違いありません。もしかしたら、「70年間露天に留め置かれ、風雨に晒され辛く寂しい日々だったけど、今日からは心地よく眠れるよ。皆さん、ありがとう (^o^)」などと、とても喜ばれているかもしれませんね。二日間全力で収骨作業に取り組まれた皆様、本当に本当に、そして本当にお疲れ様でございました~。(^o^)

ご覧下さいませ。これが最終的な収骨状況です。この状態を持って作業打ち止めとなりましたが、午前の段階と比べてボリュームが増えていますよね。いや~それにしても細かいですよ。見つめると目まいがするぐらい細かい御遺骨が含まれています。(笑) ピンセットを使ったの? と思えるほど、本当に微細なものまで拾い上げていました。作業している現場に目を向けますと、上掲写真中央の一般参加の田中さんが、実際に手にピンセットを持って作業していました~。(^o^)

近寄って聞いてみますと、岩肌は鮫肌のように小刻みに小さく細い隙間があるとの事で、クマデの刃先では入らないので困っていたところ、福岡さんという方からお借りしたとの事です。ピンセットを用いた事により、随分と効率よく収骨できたと言います。あっボタンの数も増えていますよ。二個になりました。ボタンの左には、お金がありまして五銭銅貨でした。

私がここで収集されたものを撮影をしていると、一般参加の豊澤さんが声を掛けてきて、「あそこに居られる女性の田中さんという方が、窪みの中から五銭銅貨を見つけました。私はこの五銭銅貨を見て、この御遺骨は兵隊さんだと確信しました」と語りました。

続けて、「当時、出征兵士の皆さんは、千人針を銃弾よけのお守りとして腹に巻いたりしていましたが、この五銭銅貨も一緒に縫い付けられていました。“死線(四銭)を越えて” という意味があったと言います。他に “苦戦(九銭)を越えて” という意味で十銭銅貨も使われたそうですね」と語られました。

発見された五銭銅貨にそうした祈願の思いが込められていたなんて…。千人針というのは、言葉としては勿論知っていましたが、実物は見たことがありません。二十歳前後の若き出征兵士お一人お一人の背後には、ご両親やご家族、ご近所や近隣、そして地域において、多くの祈りが幾重にも重なっているのだという事を、五銭銅貨や千人針を通じて思い知る事となりました。有り難うございました。

千人針(せんにんばり)

白色または黄色の晒木綿 (さらしもめん) に

1000人の女が赤糸で1針ずつ縫って

1000個の結び目をつくり,出征兵の腹巻にすると弾丸よけになるとされた一種のお守り。初めは寅年生れの女

1000人の手になるものをいった。

【ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典】

御霊様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。m(_ _)m

御遺骨が出たけど見てほしいというリクエストがあったので、駆けつけてみました。

声がすれど姿が見えません。お互いに声を出し合い、何とか居場所を突き止めました。

見つからないはずです。こんな深い所に居たわけですからね。一般参加者の浅木さんが、ここで頑張っていました。発見した御遺骨を拝見させて頂きましたところ、非常に微妙でしたが動物の骨だったようです。

写真奥の方で皆さんが作業しています。行ってみましょう。

収骨作業もラスト1時間を切ったという事で、皆さん最後の力を振り絞って頑張っています。

こちらでも御遺骨が出ているようですよ。時間が無い急げ急げで、皆さん全力投球です。

この大きな岩の横は、私達が普通に通る通路でしたが、こんな所から出てくるなんてビックリですね。

高橋さんが枝葉をドンドン切り落として下さっています。

近くから集まってきた人達が総出で作業しているという状況です。

ここで発見された御遺骨です。

この御遺骨もそうです。

現在3時30分となりました。4時からは慰霊祭が執り行われますので、収骨し終えたと言う事で、この付近で見つかった御遺骨も含めて一緒に現地ミニ慰霊祭を、辻井先生主導のもと執り行われました。

複数箇所から収骨された御遺骨です。

御霊様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。m(_ _)m

作業終了しました。

ジャングルを出るまでは緊張感を維持しましょう。

判別に作業していた方々が合流して、一筋の長い列が出来ています。ジャングルを出るまでは油断大敵ですよ。

私達が持ち帰った御遺骨を、お清め班の方々が、祈りを込めて丁寧に御遺骨を磨き上げます。

こうして御遺骨は清掃され、袋に入れ段ボール箱に納められて、遺骨収集情報センターに引き渡されます。ちなみにお清め班の方々は、昼間は遺骨収集情報センターから依頼された、他団体が収骨された御遺骨の清掃をされたそうです。かなりのボリュームがあったそうです。綺麗になった御遺骨は、慰霊祭の後に再び安置室に戻されるそうです。

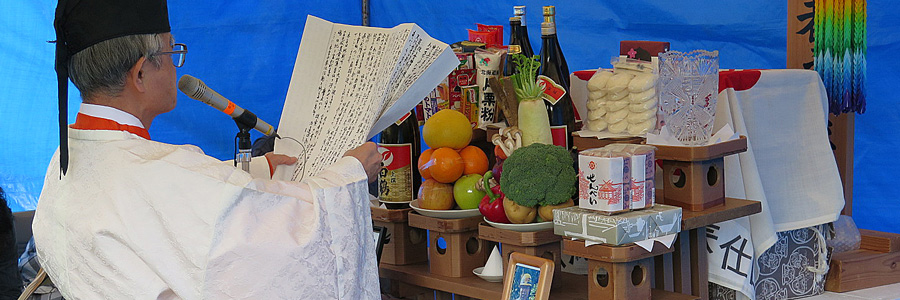

第42回金光教沖縄遺骨収集奉仕 慰霊祭

龍笛と篳篥とによる中正楽が奏でられています。「沖縄戦全戦没者之霊」と書かれた霊標の前で、那覇教会教会長の林先生主導で現地慰霊祭が執り行われます。霊標の横には、この慰霊祭のために折られ届けられた千羽鶴が飾られているのが見えますね。またご霊地を始め他県より持ち寄られた御神酒や手作りのお餅やお菓子、お水などが八台の三方に調えられ供え付けられています。

全国から総員120名もの方々がここ摩文仁に集い、林先生主導による慰霊祭は「霊前拝詞」の奉唱から始まります。 「あわれ霊神達はや 遠く久しき天地にまたなき生命享けまして 現身の齢の長き短きほどほどに 負いもつ務めに勤しみたまいし一代のみあとは永久に遣りて…」

林先生による「現地慰霊祭祭詞」の奉上が始まりました。毎年の事ですが胸に染み入る文脈です。 沖縄を誰よりも愛する林先生の、また惨劇の場たる沖縄の世界平和への礎にならんと、祭主たる林先生の思いが込められた長文の祭詞ですが、私たちも心を静め一緒に文脈を追います。沖縄を誰よりも愛する林先生の「沖縄戦戦没者二十余万の霊の助かりなくして、沖縄の真の助かりはない」という、金光教による遺骨収集取り組みの基軸とも言える思想が込められた文面となっています。

林先生の「現地慰霊祭祭詞」の奉唱中静かに聞き入る皆さんです。

林先生の「現地慰霊祭祭詞」の奉唱中静かに聞き入る皆さんです。

林先生の「現地慰霊祭祭詞」の奉唱中静かに聞き入る皆さんです。

林先生の「現地慰霊祭祭詞」の奉唱中静かに聞き入る皆さんです。

「現地慰霊祭祭詞」の奉上が終わり、次いで玉串を捧げ奉ります。

引き続き、参加者の皆さんが玉串を捧げ奉ります。

参加者の皆さんが玉串を捧げ奉ります。

参加者の皆さんが玉串を捧げ奉ります。

参加者の皆さんが玉串を捧げ奉ります。

参加者の皆さんが玉串を捧げ奉ります。

続いて、参加者の皆さんが「祖先賛詞」を奉唱している様子です。

参加者の皆さんが「祖先賛詞」を奉唱している様子です。

参加者の皆さんが「祖先賛詞」を奉唱している様子です。

参加者の皆さんが「祖先賛詞」を奉唱している様子です。

参加者の皆さんが「祖先賛詞」を奉唱している様子です。

参加者の皆さんが「祖先賛詞」を奉唱している様子です。

参加者の皆さんが「祖先賛詞」を奉唱している様子です。

参加者の皆さんが「祖先賛詞」を奉唱している様子です。

参加者の皆さんが「祖先賛詞」を奉唱している様子です。

参加者の皆さんが「祖先賛詞」を奉唱している様子です。

第42回金光教沖縄遺骨収集奉仕活動も無事に終えまして、ここ摩文仁に参集した参加者の皆様を前に、林先生は、まず最初に慰労の言葉を掛けて下さいました。続いて金光教の遺骨収集の経歴、第1回から3回までは、地元那覇教会が主体となり推進し、第4回からは全教規模となり、金光教沖縄遺骨収集運営委員会が主体となり第26回まで継続されました。そして第27回から今回の第42回まで、再び那覇教会が主体となり今日まで続いたという経過を話されました。

そうした話の流れの中で、来年実施の第43回をもって、金光教による遺骨収集は一端終わりにすると語りました。再来年からの事については、含みを持たせていましたが、いずれにしても、金光教那覇教会主催としては、来年で終わりにするという事のようです。

来年実施の第43回をもって、金光教の遺骨収集は一端終わりにするというお話しに、あまりに長い歴史なので寂しさが募りますが、沖縄遺骨収集を発起され、42年もの長きに亘り取り組まれた林先生の、宗教家としてその志に通暁する戦没者への深遠なる慈愛に、私は最大限の敬意を表したいという思いで一杯です。長い間本当にお疲れ様でございました。m(_ _)m

他ならぬ私自身も今年まで32回参加というお陰を頂きました。私は長年の陸続と参加される金光教信奉者さんの背中を通して遺骨収集の有り様を学びました。この三十有余年について、余りに多くの教訓を得させて頂きました金光教の遺骨収集ですから、言葉では表現できないぐらい深い感慨と共に、尽きぬ程の感恩報謝の念が湧いて参ります。

私が金光教沖縄遺骨収集奉仕活動における一般参加者の第一号でした。「一般人ですが参加させて下さい」というお願いに、快く応じて下さった際の感激は、今でも鮮明に記憶しています。なにより独身であった青年の頃から参加させて頂きましたので、私の人生の歩みは、金光教沖縄遺骨収集奉仕活動と共にあったといっても過言ではありません。爾来今日まで、沖縄に思いを馳せないという日は、一日たりともありませんでした。

来年は最終回という事で、まずはこれまでと同じように三つのお陰を頂きつつ、来年も摩文仁の地に立てるように、いや必ずや摩文仁に馳せ参ずることを絶対的な目標にしたいです。

これまでのご恩、本当に有り難うございました。衷心より感謝を申し上げます。m(_ _)m。